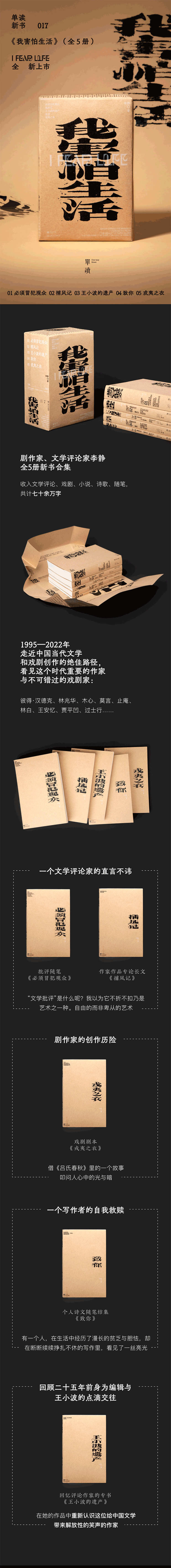

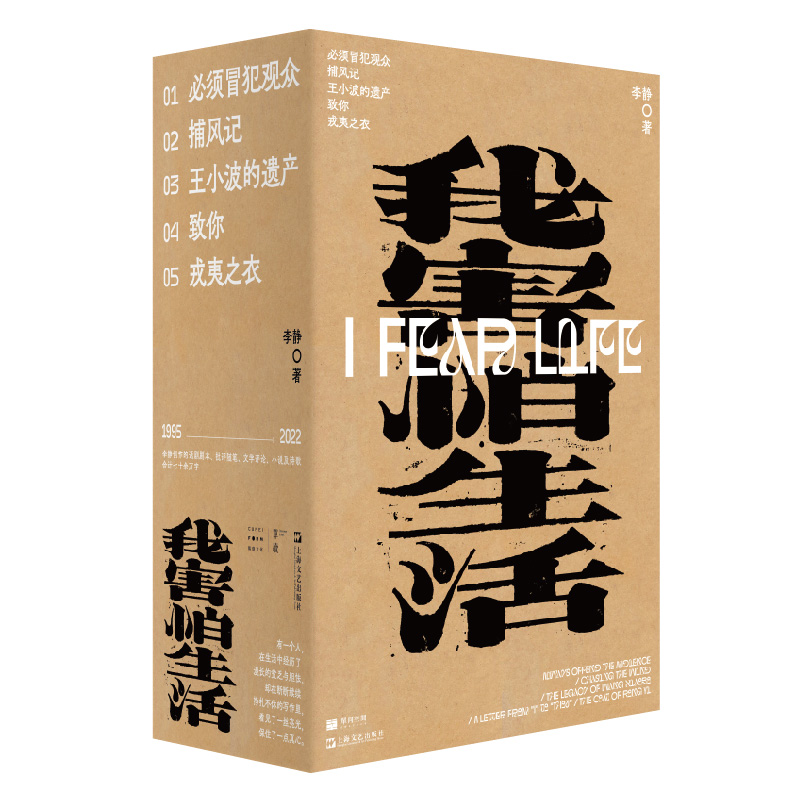

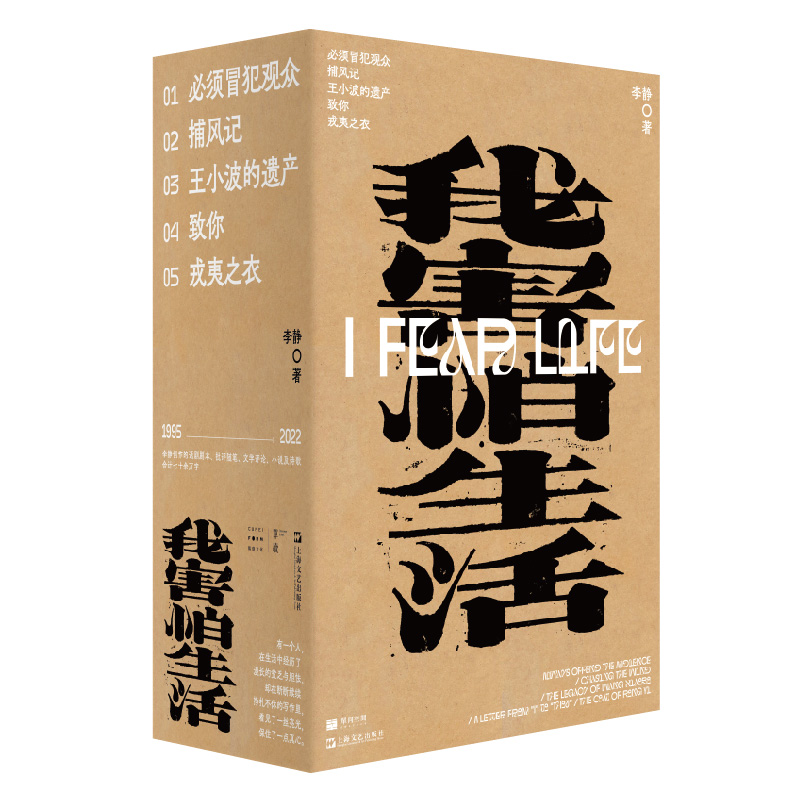

出版社: 上海文艺

原售价: 268.00

折扣价: 171.60

折扣购买: 我害怕生活(全5册)

ISBN: 9787532183418

李静,剧作家、文学评论家。著有话剧《大先生》《秦国喜剧》,批评随笔集《捕风记》《必须冒犯观众》等。现居北京。

01 《必须冒犯观众》 “文学批评”是什么呢?我以为它不折不扣乃是艺术之一种。自由的而非卑从的艺术。 唯有毫不妥协地冒犯观众的积习,艺术才能长进其自身。 如果没人敢从精神上批判地正视自己的恐惧经验,我们也就永远无法走出这种恐惧。 充分发育过的“个人”的自我超越,和从未深刻认知过“个人”的集体主义,词句的表面多相似!其意义却完全相反。 02 《捕风记》 中国的作者却往往在预设读者比自己笨的前提下写作。在此前提下,作为“庸众”的读者势必永远不可能理解“精英”作者,因此,道德高尚的作者决定教育他们,性情孤傲的作者决定不理他们,于是大家都关起心门来幽闭地写作—即使写的是“广阔天地”,其精神关怀也是封闭的。因此,当下纯文学是如此缺少“有趣”和“对话”,以至于纯文学作者之外的普通读者几乎不再阅读它们。纯文学成了圈内人自娱的游戏,这种情形真是十足无趣。 人文主义者历来存在着人到底应“积极生活”还是“消极默观”的争议。表现在艺术观上,便是“为人生而艺术”和“为艺术而艺术”的争执。诗人艾略特在追悼诗人叶芝时说:“他竟能在两者之间独持一项绝非折衷的正确观点。”这也是木心深以为然的观点。这意思是:对于“人生”,保持辽阔而热诚的观照,但将此“观照”转化为“艺术”之时,则虔诚服从艺术自身的律令。 众所周知,由于中国当代文艺已从精神创造的领地,蜕变为利益切割的场所,因此从西方汉学家到国内一般公众,普遍认为这里的文艺不值得严肃对待;若是有人严肃对待,则难免被认为是一片虚空,一场捕风。但是就我的感知经验看来,这种基于道德优越感的抽象否定无益于我们自身创造力的生成。创造只有在高级意义体的长久注视之下,才可能自我完善。文艺批评就是这种“注视”。如果它一直草率从事,那么被扼杀和淹没的将是真正的创造者。而他们之所以被如此对待,竟只因为他们与艺术的谋利者共存于同一空间,这实在有欠公平。因此,负责任的文艺批评,需要与同一语境的创造者深入对话—分享他们的经验,探知他们的盲点,与他们一道,辨认自我的困境和未来的图景。 03 《王小波的遗产》 那是一个特立独行的中国知识分子的声音,同时也是一个既不庄重又不雅驯、闹腾得天翻地覆的捣蛋鬼的声音。这个声音令我们大笑,因为它幽默、有趣;也令我们流泪,因为那幽默是黑色的,那有趣的背后却盘踞着无边而滞重的无趣。 一个作家以付诸生命的文学实践触及精神的现实,并由此而超越文学的边界,启示人们去建立更富个体意识、科学态度和创造精神的思想趣味与价值观,这是“王小波热”最主要的内涵。 一个作者亲口招认自己的文学渊源,是一件有损他/她虚荣心的事,也可能是给自己脸上贴金的事。无论你们怎么看,我都愿意像王小波在《我的师承》里那样,坦言自己的师承——我的第一位文学老师,就是他。这并不意味着要照搬他的手法,复制他的思想。不。有句老话:“学我者生,似我者死”——它揭示了前辈道路的启示性与创作者自身的原创性之间,并行不悖的关系。作家最终要成为他自己,但他需要诚实面对自己的来路和源泉。 04 《致你》 亲爱的你 : 我是在一块晃动开裂的土地上给你写信。我本想在孤单恐惧中呼求你,但现在,却迫不及待要把一个好消息告诉你——它借着一些眼泪传递给我,我却要用它赞美你。 每一个人,都是既陷在罪中又时有光辉的人。都是不可替代的人。都是至为宝贵的人。都是可能奔向你的人。都是唯一的人。你绝不强迫任何一个人听从你。你只是照着ta的个性,怀着无法测度的爱和忍耐,启示ta,等待ta,直到ta突然领受启示,认识了你,然后急不可待地奔向你。这是你爱人的方式。 这自由不从金钱堆积的闲暇而来,而从负重之际对TA的仰望而来。这自由不来自‘仓廪实而知礼节,衣食足然后知荣辱’,相反,将‘物质丰裕’作为追求自由的前提,作为衡量文明程度和个人素质的标准,正是撒旦的诡计:它知道唯有如此,人才能老老实实典当头脑、良心、身体和时间,供它驱使,并在仓廪衣食和真理自由之间出现张力时,理直气壮地站在前者一边,迅速遗忘和抛弃后者。真理中的自由不接受任何物质限定,因为她不从地上来,而从天上来,从TA超越于万物的爱和公义而来。 他说他最大的恐惧就是成为世界的旁观者,为此他不停地说话和行动,不停地从一个地方流浪到另一个地方,不停地交游、争吵和背叛,不停地犯下无数过错。他说他此前最大的愿望就是穷尽人生的无限可能,而现在则有些心灰意冷,因为人生的可能也就不过如此。她听着他的话,觉得自己真是不幸的。她曾经和他有着同样的愿望,但她并没有行动过,洁身自好的习惯最终让她选择了冷眼旁观。在防止不幸和杜绝过错的岁月中,她感到自己没有成长地衰老了。她没想过这会是她最大的不幸与过错。 05 《戎夷之衣》 人当如何行事为人,如何承受信与疑,如何看待罪与义。这不是一个小问题。 行义,须出于本心。 你良心里飘着的小雪花,是不是每一片都安然无恙? 留心观察周遭的现实,时常感到一种令人惊异的单面性。我们所目睹的恶,往往是毫不犹豫、首尾一贯、简捷高效的。绝无良心的纠结。所有决定,皆明确无误地出发于自利自保自我膜拜之心。 对舍己为人的道德之持守,反成就了一场“道德的逆淘汰”——死去的是义士,活下来的却是“不肖人”,一如历史现实时常上演的剧情。 问题在于:麦粒若落在盐碱地里怎么办?它还会结子粒吗?若会,那是怎样的子粒?若不会,那么我该如何看待“麦粒白白死在盐碱地”这件事?这看法隐含着人当如何行事为人,如何承受信与疑,如何看待罪与义。这不是一个小问题。 微博和微信里,隔一阵就会因发生某件事,人们激动地转发一句评论:“为众人抱薪者,不可使其冻毙于风雪。” 但事实多半是:又一位“抱薪者”已“冻毙于风雪”。 遇见“戎夷解衣”的故事前,我也会这样慷慨激动一番。遇见这故事之后,模型就很简单,亦无可辩驳:我们都是石辛—穿着为我而死的戎夷们的棉衣,或无可奈何,或理直气壮地,原样苟活。还是忘掉那个人和那棉衣吧,否则,我们如何能问心无愧地生存。 但我们或可退而求其次:以谴责自己的软弱,获得良心的代偿,进而取得些许道德优越感—毕竟,还有人不懂得自责嘛。我们最多能做到如此。我们无法做得更多。我们无非都是,罪与死的奴仆。无论我如何努力,都无法写完那个“抚慰人心的好故事”。 我们需要对脚下的土质,有清醒的认知。 勿以如此立体的良心自谴,美化一往无前的恶者。 勿以恶者遍布地面,而不信天上有不灭的光。 ★ 剧作家、文学评论家李静五册新书合集推出,有批评随笔(《必须冒犯观众(新版)》)、作家作品专论长文(《捕风记(新版)》)、回忆评论作家的专书(《王小波的遗产》)、个人诗文随笔结集《致你》和戏剧剧本《戎夷之衣》,合计七十余万字,完整呈现一位创作者的写作历程和体例丰富的文学读本,让读者能在一套书中尝试进入风格不同的写作、领略文学的整体魅力。 ★ 了解近三十年(1995—2022)中国当代文学和戏剧创作的绝佳路径,看到这个时代重要的作家与不可错过的戏剧家:彼得?汉德克、林兆华、木心、莫言、止庵、林白、王安忆、贾平凹、过士行…… ★ 在一个文学评论家的直言不讳中锚定批评的价值,倾听文学与今天的“对话”——在中国当代文艺愈发被人诟病为利益切割所的今天,在当今知识阶层中间,批判性话语已成为最受批判的话语,但“唯有毫不妥协地冒犯观众的积习,艺术才能长进其自身”。从对自己影响至深的鲁迅、王小波,到莫言、木心、王安忆等当代文学史上的重要作家,李静在《必须冒犯观众》和《捕风记》中对他们的创作进行了严谨深入且不失犀利的评论。“如果没人敢从精神上批判地正视自己的恐惧经验,我们也就永远无法走出这种恐惧。” ★ 追随一个文学评论者走上戏剧创作的脚步,感知戏剧的魅力,在舞台上直面这个时代最本质、最疼痛的问题与冲突,寻回读者、观众的心——戏剧是一种最有攻击性也最能凝聚爱的灵魂对话:图米纳斯“背叛”歌德,契诃夫揭示“人类灵魂惰力”,麦克多纳写整个人类犯罪与受罪的缩影……从评析彼得?汉德克、林兆华、过士行等人的戏剧,到自己创作的剧本《戎夷之衣》,李静通过戏剧分享自己对当下时代的感受与反思,直面这时代最本质、最疼痛的社会问题与精神冲突。 ★ 带你认识王小波——一位给中国文学带来解放性的笑声的作家。《王小波的遗产》是李静关于作家王小波的评论与回忆文章的结集,断续写于1995年至2022年。她在书中亲口招认了自己的文学渊源,坦言自己的师承——“我的第一位文学老师,就是他”。作为一位特立独行的中国知识分子,他的“智慧”与“有趣”超越中国文化反智传统的边界,为后来的写作者开拓了更为广阔的文学空间。