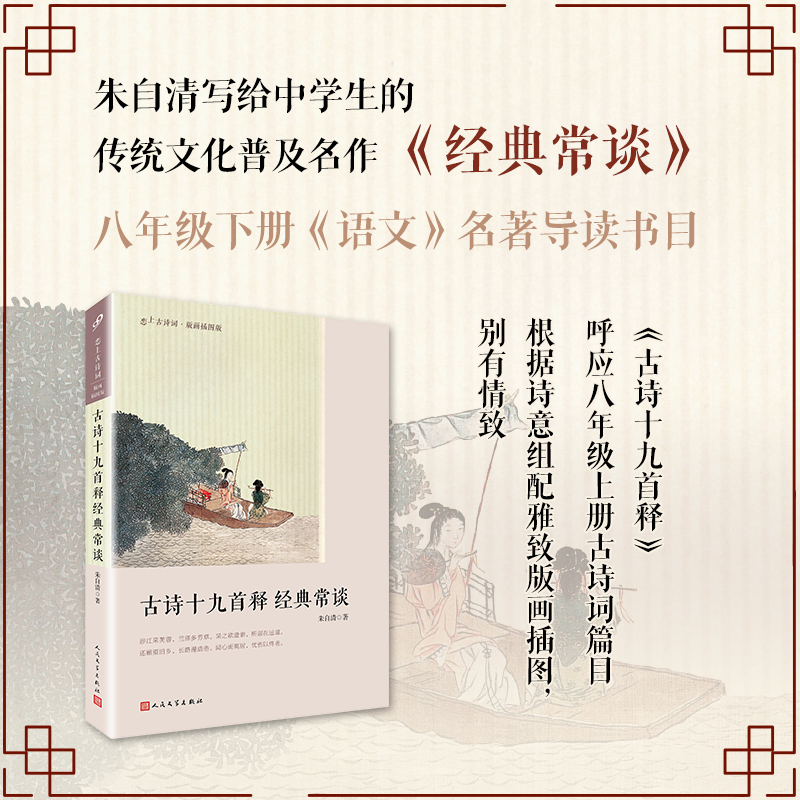

出版社: 人民文学

原售价: 38.00

折扣价: 22.50

折扣购买: 古诗十九首释经典常谈(版画插图版)/恋上古诗词

ISBN: 9787020131891

朱自清(1898—1948),现代著名散文家、诗人、学者。主要作品有《雪朝》《踪迹》《背影》《春》《欧游杂记》《你我》《精读指导举隅》《经典常谈》《国文教学》《诗言志辨》《新诗杂话》《标准与尺度》《论雅俗共赏》等。

目录 古诗十九首释 序3 行行重行行9 青青河畔草16 青青陵上柏23 今日良宴会28 西北有高楼33 涉江采芙蓉39 明月皎夜光44 冉冉孤生竹49 庭中有奇树53 经典常谈 序61 《说文解字》第一65 《周易》第二73 《尚书》第三80 《诗经》第四88 三礼第五95 《春秋》三传第六100 四书第七106 《战国策》第八112 《史记》《汉书》第九117 诸子第十131 辞赋第十一143 诗第十二151 文第十三163 附录一《唐诗三百首》指导大概183 附录二《封建论》指导大概220 附录三重印《经典常谈》序(叶圣陶)242 附录四读《经典常谈》(叶圣陶)245 古诗十九首释序 诗是精粹的语言。因为是“精粹的”,便比散文需要更多的思索,更多的吟味;许多人觉得诗难懂,便是为此。但诗究竟是“语言”,并没有真的神秘;语言,包括说的和写的,是可以分析的;诗也是可以分析的。只有分析,才可以得到透彻的了解;散文如此,诗也如此。有时分析起来还是不懂,那是分析得还不够细密,或者是知识不够,材料不足,并不是分析这个方法不成。这些情形,不论文言文、白话文、文言诗、白话诗,都是一样。不过在一般不大熟悉文言的青年人,文言文,特别是文言诗,也许更难懂些罢了。 我们设“诗文选读”这一栏,便是要分析古典和现代文学的重要作品,帮助青年诸君的了解,引起他们的兴趣,更注意的是要养成他们分析的态度。只有能分析的人,才能切实欣赏;欣赏是在透彻的了解里。一般的意见将欣赏和了解分成两橛,实在是不妥的。没有透彻的了解,就欣赏起来,那欣赏也许会驴唇不对马嘴,至多也只是模糊影响。一般人以为诗只能综合的欣赏,一分析诗就没有了。其实诗是最错综的,最多义的,非得细密的分析工夫,不能捉住它的意旨。若是囫囵吞枣的读去,所得着的怕只是声调词藻等一枝一节,整个儿的诗会从你的口头眼下滑过去。 本文选了《古诗十九首》作对象,有两个缘由。一来十九首可以说是我们最古的五言诗,是我们诗的古典之一。所谓“温柔敦厚”“怨而不怒”的作风,三百篇之外,十九首是最重要的代表。直到六朝,五言诗都以这一类古诗为标准;而从六朝以来的诗论,还都以这一类诗为正宗。十九首影响之大,从此可知。 二来十九首既是诗的古典,说解的人也就很多。古诗原来很不少,梁代昭明太子(萧统)的文选里却只选了十九首。《文选》成了古典,十九首也就成了古典;十九首以外,古诗流传到后世的,也就有限了。唐代李善和“五臣”给《文选》作注,当然也注了十九首。嗣后历代都有说解十九首的,但除了《文选》注家和元代刘履的《选诗补注》,整套作解的似乎没有。清代笺注之学很盛,独立说解十九首的很多。近人隋树森先生编有《古诗十九首集释》一书(中华版),搜罗历来十九首的整套的解释,大致完备,很可参看。 这些说解,算李善的最为谨慎、切实;虽然他释“事”的地方多,释“义”的地方少。“事”是诗中引用的古事和成辞,普通称为“典故”。“义”是作诗的意思或意旨,就是我们日常说话里的“用意”。有些人反对典故,认为诗贵自然,辛辛苦苦注出诗里的典故,只表明诗句是有“来历”的,作者是渊博的,并不能增加诗的价值。另有些人也反对典故,却认为太麻烦、太琐碎,反足为欣赏之累。 可是,诗是精粹的语言,暗示是它的生命。暗示得从比喻和组织上作工夫,利用读者联想的力量。组织得简约紧凑;似乎断了,实在连着。比喻或用古事成辞,或用眼前景物;典故其实是比喻的一类。这首诗那首诗可以不用典故,但是整个儿的诗是离不开典故的。旧诗如此,新诗也如此;不过新诗爱用外国典故罢了。要透彻的了解诗,在许多时候,非先弄明白诗里的典故不可。陶渊明的诗,总该算“自然”了,但他用的典故并不少。从前人只囫囵读过,直到近人古直先生的《靖节诗笺定本》,才细细的注明。我们因此增加了对于陶诗的了解;虽然我们对于古先生所解释的许多篇陶诗的意旨并不敢苟同。李善注十九首的好处,在他所引的“事”都跟原诗的文义和背景切合,帮助我们的了解很大。 别家说解,大都重在意旨。有些是根据原诗的文义和背景,却忽略了典故,因此不免望文生义,模糊影响。有些并不根据全篇的文义、典故、背景,却只断章取义,让“比兴”的信念支配一切。所谓“比兴”的信念,是认为作诗必关教化;凡男女私情,相思离别的作品,必有寄托的意旨——不是“臣不得于君”,便是“士不遇知己”。这些人似乎觉得相思离别等等私情不值得作诗;作诗和读诗,必须能见其大。但是原作里却往往不见其大处。于是他们便抓住一句两句,甚至一词两词,曲解起来,发挥开去,好凑合那个传统的信念。这不但不切合原作,并且常常不能自圆其说;只算是无中生有,驴唇不对马嘴罢了。 据近人的考证,十九首大概作于东汉末年,是建安(献帝)诗的前驱。李善就说过,诗里的地名像“宛”“洛”“上东门”,都可以见出有一部分是东汉人作的;但他还相信其中有西汉诗。历来认为十九首里有西汉诗,只有一个重要的证据,便是第七首里“玉衡指孟冬”一句话。李善说,这是汉初的历法。后来人都信他的话,同时也就信十九首中一部分是西汉诗。不过李善这条注并不确切可靠,俞平伯先生有过详细讨论,载在《清华学报》里。我们现在相信这句诗还是用的夏历。此外,梁启超先生的意见,十九首作风如此相同,不会分开在相隔几百年的两个时代(《中国之美文及其历史》)。徐中舒先生也说,东汉中叶,文人的五言诗还是很幼稚的;西汉若已有十九首那样成熟的作品,怎么会有这种现象呢!(《古诗十九首考》,《中大语言历史研究所周刊》六十五期) 十九首没有作者;但并不是民间的作品,而是文人仿乐府作的诗。乐府原是入乐的歌谣,盛行于西汉。到东汉时,文人仿作乐府辞的极多;现存的乐府古辞,也大都是东汉的。仿作乐府,最初大约是依原调,用原题,后来便有只用原题的。再后便有不依原调,不用原题,只取乐府原意作五言诗的了。这种作品,文人化的程度虽然已经很高,题材可还是民间的,如人生不常、及时行乐、离别、相思、客愁等等。这时代作诗人的个性还见不出,而每首诗的作者,也并不限于一个人;所以没有主名可指。十九首就是这类诗;诗中常用典故,正是文人的色彩。但典故并不妨害十九首的“自然”;因为这类诗究竟是民间味,而且只是浑括的抒叙,还没到精细描写的地步,所以就觉得“自然”了。 本文先抄原诗。诗句下附列数字,李善注便依次抄在诗后;偶有不是李善的注,都在下面记明出处,或加一“补”字。注后是说明;这儿兼采各家,去取以切合原诗与否为准。 编按:《古诗十九首释》于一九四一年刊登于《国文月刊》,自第六期开始连续刊载,然朱自清先生仅释九首即停止。另外,为尊重原作、尊重语言文字的历史发展规律,对本书不进行现代汉语的规范化处理。行行重行行 行行重行行,与君生别离[1]。 相去万余里,各在天一涯[2]。 道路阻且长,会面安可知[3]。 胡马依北风,越鸟巢南枝[4]。 相去日已远,衣带日已缓[5]。 浮云蔽白日,游子不顾反[6]。 思君令人老,岁月忽已晚[7]。 弃捐勿复道,努力加餐饭[8]。[1] 《楚辞》曰,“悲莫悲兮生别离。” [2] 《广雅》曰,“涯,方也。” [3] 《毛诗》曰,“溯洄从之,道阻且长。”薛综〈西京赋〉注曰,“安,焉也。” [4] 《韩诗外传》曰,“诗云,‘代马依北风,飞鸟栖故巢’,皆不忘本之谓也。” 《盐铁论·未通篇》,“故代马依北风,飞鸟翔故巢,莫不哀其生。”(徐中舒《古诗十九首考》)行行重行行,与君生别离《吴越春秋》,“胡马依北风而立,越燕望海日而熙,同类相亲之意也。”(同上) [5] 《古乐府歌》曰,“离家日趋远,衣带日趋缓。” [6] 浮云之蔽白日,以喻邪佞之毁忠良,故游子之行,不顾反也。 《文子》曰,“日月欲明,浮云盖之”;《陆贾新语》曰,“邪臣之蔽贤,犹浮云之鄣日月”;《古杨柳行》曰,“谗邪害公正,浮云蔽白日”,义与此同也。郑玄《毛诗笺》曰,“顾,念也。” [7] 〈小雅〉,“维忧用老。”(孙矿评《文选》语) [8] 《史记·外戚世家》,“平阳主拊其(卫子夫)背曰,‘行矣,强饭,勉之!’”蔡邕(?)〈饮马长城窟行〉,“长跪读素书,书中竟何如?上有‘加餐食’,下有‘长相忆’。”(补) 诗中引用《诗经》《楚辞》,可见作者是文人。“生别离”和“阻且长”是用成辞;前者暗示“悲莫悲兮”的意思,后者暗示“从之”不得的意思。借着引用的成辞的上下文,补充未申明的含意,读者若能知道所引用的全句以至全篇,便可从联想领会得这种含意。这样,诗句就增厚了力量。这所谓词短意长;以技巧而论,是很经济的。典故的效用便在此。“思君令人老”脱胎于“维忧用老”,而稍加变化;知道《诗经》句子的读者,就知道本诗这一句是暗示着相思的烦忧了。“冉冉孤生竹”一首里,也有这一语;歌谣的句子原可套用,十九首还不脱歌谣的风格,无怪其然。“相去”两句也是套用古乐府歌的句子,只换了几个词。“日已”就是“去者日以疏”一首里的“日以”,和“日趋”都是“一天比一天”的意思;“离家”变为“相去”,是因为诗中主人身份不同,下文再论。 “代马”、“飞鸟”两句,大概是汉代流行的歌谣;《韩诗外传》和《盐铁论》都引到这两个比喻,可见。到了《吴越春秋》,才改为散文,下句的题材并略略变化。这种题材的变化,一面是环境的影响,一面是文体的影响。越地滨海,所以变了下句;但越地不以马著,所以不变上句。东汉文体,受辞赋的影响,不但趋向骈偶,并且趋向工切。“海日”对“北风”,自然比“故巢”工切得多。本诗引用这一套比喻,因为韵的关系,又变用“南枝”对“北风”,却更见工切了。至于“代马”变为“胡马”也许只是作诗人的趣味;歌谣原是常常修改的。但“胡马”两句的意旨,却还不外乎“不忘本”、“哀其生”、“同类相亲”三项。这些得等弄清楚诗中主人的身份再来说明。 “浮云蔽白日”也是个套句。照李善注所引证,说是“以喻邪佞之毁忠良”,大致是不错的。有些人因此以为本诗是逐臣之辞;诗中主人是在远的逐臣,“游子”便是逐臣自指。这样,全诗就都是思念君王的话了。全诗原是男女相思的口气,但他们可以相信,男女是比君臣的。男女比君臣从屈原的〈离骚〉创始;后人这个信念,显然是以〈离骚〉为依据。不过屈原大概是神仙家。他以“求女”比思君,恐怕有他信仰的因缘;他所求的是神女,不是凡人。五言古诗从乐府演化而出;乐府里可并没有这种思想。乐府里的羁旅之作,大概只说思乡;十九首中“去者日以疏”、“明月何皎皎”两首,可以说是典型。这些都是实际的。“涉江采芙蓉”一首,虽受了《楚辞》的影响,但也还是实际的思念“同心”人,和〈离骚〉不一样。在乐府里,像本诗这种缠绵的口气,大概是居者思念行者之作。本诗主人大概是个“思妇”,如张玉谷《古诗赏析》所说;“游子”与次首“荡子行不归”的“荡子”同意。所谓诗中主人,可并不一定是作诗人;作诗人是尽可以虚拟各种人的口气,代他们立言的。 但是“浮云蔽白日”这个比喻,究竟该怎样解释呢?朱筠说:“‘不顾返’者,本是游子薄幸;不肯直言,却托诸浮云蔽日。言我思子而子不思归,定有谗人间之;不然,胡不返耶?”(《古诗十九首说》)张玉谷也说:“浮云蔽日,喻有所惑,游不顾返,点出负心;略露怨意。”两家说法,似乎都以白日比游子,浮云比谗人;谗人惑游子是“浮云蔽白日”。就“浮云”两句而论,就全诗而论,这解释也可通。但是一个比喻往往有许多可能的意旨,特别是在诗里。我们解释比喻,不但要顾到当句当篇的文义和背景,还要顾到那比喻本身的背景,才能得着它的确切意旨。见仁见智的说法,到底是不足为训的。“浮云蔽白日”这个比喻,李善注引了三证,都只是“谗邪害公正”一个意思。本诗与所引三证时代相去不远,该还用这个意思。不过也有两种可能:一是那游子也许在乡里被“谗邪”所“害”,远走高飞,不想回家。二也许是乡里中“谗邪害公正”,是非黑白不分明,所以游子不想回家。前者是专指,后者是泛指。我不说那游子是“忠良”或“贤臣”;因为乐府里这类诗的主人,大概都是乡里的凡民,没有朝廷的达官的缘故。 明白了本诗主人的身份,便可以回头吟味“胡马”、“越鸟”那一套比喻的意旨了。“不忘本”是希望游子不忘故乡。“哀其生”是哀念他的天涯飘泊。“同类相亲”是希望他亲爱家乡的亲戚故旧乃至思妇自己。在游子虽不想回乡,在思妇却还望他回乡。引用这一套彼此熟习的比喻,是说物尚有情,何况于人?是劝慰,也是愿望。用比喻替代抒叙,作诗人要的是暗示的力量;这里似是断处,实是连处。明白了诗中主人是思妇,也就明白诗中套用古乐府歌“离家”那两句时,为什么要将“离家”变为“相去”了。 “衣带日已缓”是衣带日渐宽松;朱筠说,“与思君令人瘦一般用意。”这是就果显因,也是暗示的手法;带缓是果,人瘦是因。“岁月忽已晚”和“东城高且长”一首里“岁暮一何速”同意,指的是秋冬之际岁月无多的时候。“弃捐勿复道,努力加餐饭”两语,解者多误以为全说的诗中主人自己。但如注八所引,“强饭”、“加餐”明明是汉代通行的慰勉别人的话语,不当反用来说自己。张玉谷解这两句道,“不恨己之弃捐,惟愿彼之强饭”,最是分明。我们的语言,句子没有主词是常态,有时候很容易弄错;诗里更其如此。“弃捐”就是“见弃捐”,也就是“被弃捐”;施受的语气同一句式,也是我们语言的特别处。这“弃捐”在游子也许是无可奈何,非出本愿,在思妇却总是“弃捐”,并无分别;所以她含恨的说,“反正我是被弃了,不必再提罢;你只保重自己好了!” 本诗有些复沓的句子。如既说“相去万余里”,又说“道路阻且长”,又说“相去日已远”,反复说一个意思,但颇有增变。“衣带日已缓”和“思君令人老”也同一例。这种回环复沓,是歌谣的生命;许多歌谣没有韵,专靠这种组织来建筑它们的体格,表现那强度的情感。只看现在流行的许多歌谣,或短或长,都从回环复沓里见出紧凑和单纯,便可知道。不但歌谣,民间故事的基本形式,也是如此。诗从歌谣演化,回环复沓的组织也是它的基本;三百篇和屈原的“辞”,都可看出这种痕迹。十九首出于本是歌谣的乐府,复沓是自然的;不过技巧进步,增变来得多一些。到了后世,诗渐渐受了散文的影响,情形却就不一定这样了。青青河畔草 青青河畔草,郁郁园中柳。 盈盈楼上女,皎皎当窗牖。 娥娥红粉妆,纤纤出素手。 昔为倡家女,今为荡子妇。 荡子行不归,空床难独守。这显然是思妇的诗;主人公便是那“荡子妇”。“青青河畔草,郁郁园中柳”是春光盛的时节,是那荡子妇楼上所见。荡子妇楼上开窗远望,望的是远人,是那“行不归”的“荡子”。她却只见远处一片草,近处一片柳。那草沿着河畔一直青青下去,似乎没有尽头——也许会一直青青到荡子的所在罢。传为蔡邕的那首〈饮马长城窟行〉开端道,“青青河边草,绵绵思远道”,正是这个意思。那茂盛的柳树也惹人想念远行不归的荡子。《三辅黄图》说,“灞桥在长安东,……汉人送客至此桥,折柳赠别。”“柳”谐“留”音,折柳是留客的意思。汉人既有折柳赠别的风俗,这荡子妇见了又“郁郁”起来的“园中柳”,想到当年分别时依依留恋的情景,也是自然而然的。再说,河畔的草青了,园中的柳茂盛盈盈楼上女,皎皎当窗牖了,正是行乐的时节,更是少年夫妇行乐的时节。可是“荡子行不归”,辜负了青春年少;及时而不能行乐,那是什么日子呢!况且草青,柳茂盛,也许不止一回了,年年这般等闲的度过春光,那又是什么日子呢! “盈盈楼上女,皎皎当窗牖,娥娥红粉妆,纤纤出素手。”描画那荡子妇的容态姿首。这是一个艳妆的少妇。“盈”通“嬴”。《广雅》,“嬴,容也”,就是多仪态的意思。“皎”,《说文》,“月之白也”,说妇人肤色白皙。吴淇《选诗定论》说这是“以窗之光明,女之丰采并而为一”,是不错的。这两句不但写人,还夹带叙事;上句登楼,下句开窗,都是为了远望。“娥”,《方言》,“秦晋之间,美貌谓之娥。”“糚”又作“妆”、“装”,饰也,指涂粉画眉而言。“纤纤女手,可以缝裳”,是《韩诗·葛屦》篇的句子(《毛诗》作“掺掺女手”)。《说文》,“纤,细也”,“掺,好手貌”;“好手貌”就是“细”,而“细”说的是手指。《诗经》里原是叹惜女人的劳苦,这里“纤纤出素手”却只见凭窗的姿态——“素”也是白皙的意思。这两句专写窗前少妇的脸和手;脸和手是一个人最显著的部分。 “昔为倡家女,今为荡子妇”,叙出主人公的身份和身世。《说文》,“倡,乐也”,就是歌舞妓。“荡子”就是“游子”,跟后世所谓“荡子”略有不同。《列子》里说,“有人去乡土游于四方而不归者,世谓之为狂荡之人也”,可以为证。这两句诗有两层意思。一是昔既作了倡家女,今又作了荡子妇,真是命不由人。二是作倡家女热闹惯了,作荡子妇却只有冷清清的,今昔相形,更不禁身世之感。况且又是少年美貌,又是春光盛时。荡子只是游行不归,独守空床自然是“难”的。 有人以为诗中少妇“当窗”、“出手”,未免妖冶,未免卖弄,不是贞妇的行径。《诗经·伯兮》篇道:“自伯之东,首如飞篷,岂无膏沐,谁适为容。”贞妇所行如此。还有说“空床难独守”,也不免于野,不免于淫。总而言之,不免放滥无耻,不免失性情之正,有乖于温柔敦厚、怨而不怒的诗教。话虽如此,这些人却没胆量贬驳这首诗;他们只能曲解这首诗是比喻。这首诗实在看不出是比喻。十九首原没有脱离乐府的体裁。乐府多歌咏民间风俗,本诗便是一例。世间是有“昔为倡家女,今为荡子妇”的女人,她有她的身份,有她的想头,有她的行径。这些跟〈伯兮〉里的女人满不一样,但别恨离愁却一样。只要真能表达出来这种女人的别恨,恰到好处,歌咏是值得的。本诗和〈伯兮〉篇的女主人公其实都说不到贞淫上去,两诗的作意只是怨。不过〈伯兮〉篇的怨浑含些,本诗的怨刻露些罢了。艳妆登楼是少年爱好,“空床难独守”是不甘岑寂,其实也都是人之常情;不过说“空床”也许显得亲热些。“昔为倡家女”的荡子妇,自然没有〈伯兮〉篇里那贵族的女子节制那样多。妖冶,野,是有点儿;卖弄、淫、放滥无耻,便未免是捕风捉影的苛论。王昌龄有一首〈春闺〉诗道:“闺中少妇不知愁,春日凝妆上翠楼。忽见陌头杨柳色,悔教夫婿觅封侯。”正是从本诗变化而出。诗中少妇也是个荡子妇,不过没有说是倡家女罢了。这少妇也是“春日凝妆上翠楼”,历来论诗的人却没有贬驳她的。潘岳〈悼亡〉诗第二首有句道:“展转眄枕席,长箪竟床空。床空委清尘,室虚来悲风。”这里说“枕席”,说“床空”,却赢得千秋的称赞。可见艳妆登楼跟“空床难独守”并不算卖弄、淫、放滥无耻。那样说的人只是凭了“昔为倡家女”一层,将后来关于“娼妓”的种种联想附会上去,想看那荡子妇必有种种坏念头坏打算在心里。那荡子妇会不会有那些坏想头,我们不得而知,但就诗论诗,却只说到“难独守”就戛然而止,还只是怨,怨而不至于怒。这并不违背温柔敦厚的诗教。至于将不相干的成见读进诗里去,那是最足以妨碍了解的。 陆机〈拟古〉诗差不多亦步亦趋,他拟这一首道:“靡靡江离草,熠燿生河侧。皎皎彼姝女,阿那当轩织。粲粲妖容姿,灼灼美颜色。良人游不归,偏栖独只翼。空房来悲风,中夜起叹息。”又,曹植〈七哀诗〉道:“明月照高楼,流光正徘徊。上有愁思妇,悲叹有余哀。借问叹者谁?言是客子妻;君行逾十年,贱妾常独栖。”这正是化用本篇语意。“客子”就是“荡子”,“独栖”就是“独守”。曹植所了解的本诗主人公,也只是“高楼”上一个“愁思妇”而已。“倡家女”变为“彼姝女”,“当窗牖”变为“当轩织”,“粲粲妖容姿,妁妁美颜色”还保存原作的意思。“良人游不归”就是“荡子行不归”,末三语是别恨离愁。这首拟作除“偏栖独只翼”一句稍稍刻露外,大体上比原诗浑含些、概括些,但是原诗作意只是写别恨离愁而止,从此却分明可以看出。陆机去十九首的时代不远,他对于原诗的了解该是不至于有什么歪曲的。 评论这首诗的都称赞前六句连用叠字。顾炎武《日知录》说:“诗用叠字最难。《卫风》(〈硕人〉)‘河水洋洋,北流活活。施罛,鳣鲔发发,葭菼揭揭。庶姜孽孽。’连用六叠字,可谓复而不厌,赜而不乱矣。古诗‘青青河畔草——纤纤出素手’,连用六叠字,亦极自然。下此即无人可继。”连用叠字容易显得单调,单调就重复可厌了。而连用的叠字也不容易处处确切,往往显得没有必要似的,这就乱了。因此说是最难。但是〈硕人〉篇跟本诗六句连用叠字,却有变化。——《古诗源》说本诗六叠字从“河水洋洋”章化出,也许是的。就本诗而论,青青是颜色兼生态,郁郁是生态。 这两组形容的叠字,跟下文的盈盈和娥娥,都带有动词性。例如开端两句,译作白话的调子,就得说,河畔的草青青了,园中的柳郁郁了,才合原诗的意思。盈盈是仪态,皎皎是人的丰采兼窗的光明,娥娥是粉黛的妆饰,纤纤是手指的形状。各组叠字词性不一样,形容的对象不一样,对象的复杂度也不一样,就都显得确切不移;这就重复而不可厌,繁赜而不觉乱了。〈硕人〉篇连用叠字,也异曲同工。但这只是因难见巧,还不是连用叠字的真正理由。诗中连用叠字,只是求整齐,跟对偶有相似的作用。整齐也是一种回环复沓,可以增进情感的强度。本诗大体上是顺序直述下去,跟上一首不同,所以连用叠字来调剂那散文的结构。但是叠字究竟简单些;用两个不同的字,在声音和意义上往往要丰富些。而数句连用叠字见出整齐,也只在短的诗句像四言五言里如此;七言太长、字多,这种作用便不显了。就是四言五言,这样许多句连用叠字,也是可一而不可再。这一种手法的变化是有限度的;有人达到了限度,再用便没有意义了。只看古典的四言五言诗中只各见了一例,就是明证。所谓“下此即无人可继”,并非后人才力不及古人,只是叠字本身的发展有限,用不着再去“继”罢了。 本诗除运用叠字外,还用对偶,第一二句、第七八句都是的。第七八句《初学记》引作“自云倡家女,嫁为荡子妇”。单文孤证,不足凭信。这里变偶句为散句,便减少了那回环复沓的情味。“自云”直贯后四句,全诗好像曲折些。但是这个“自云”凭空而来,跟上文全不衔接。再说“空床难独守”一语,作诗人代言已不免于野,若变成“自云”,那就太野了些。《初学记》的引文没有被采用,这些恐怕也都有关系的。青青陵上柏 青青陵上柏,磊磊涧中石。 人生天地间,忽如远行客。 斗酒相娱乐,聊厚不为薄。 驱车策驽马,游戏宛与洛。 洛中何郁郁,冠带自相索。 长衢罗夹巷,王侯多第宅。 两宫遥相望,双阙百余尺。 极宴娱心意,戚戚何所迫。本诗用三个比喻开端,寄托人生不常的慨叹。陵上柏青青,澗(通涧)中石磊磊,都是长存的。青青是常青青。《庄子》:“仲尼曰,‘受命于地,唯松柏独也,在冬夏常青青。’”磊磊也是常磊磊——磊磊,众石也。人生却是奄忽的、短促的;“人生天地间”,只如“远行客”一般。《尸子》:“老莱子曰:‘人生于天地之间,寄也。’”李善说,“寄者固归。”伪《列子》,“死人为归人。”李善说,“则生人为行人矣。”《韩诗外传》,“二亲之寿,忽如过客。”“远行客”那比喻大约便是从“寄”、“归”、“过客”这些观念变化出来的。人生天地间,忽如远行客“远行客”是离家远行的客,到了哪里,是暂住便去,不久即归的。“远行客”比一般“过客”更不能久住;这便加强了这个比喻的力量,见出诗人的创造工夫。诗中将陵上柏和涧中石跟远行客般的人生对照,见得人生是不能像柏和石那样长存的。远行客是积极的比喻,柏和石是消极的比喻。陵上柏和涧中石是邻近的,是连类而及;取它们作比喻,也许是即景生情,也许是所谓“近取譬”——用常识的材料作比喻。至于李善注引的《庄子》里那几句话,作诗人可能想到运用,但并不必然。 本诗主旨可借用“人生行乐耳”一语表明。“斗酒”和“极宴”是“娱乐”,“游戏宛与洛”也是“娱乐”;人生既“忽如远行客”,“戚戚”又“何所迫”呢?《汉书·东方朔传》,“销忧者莫若酒。”只要有酒,有酒友,落得乐以忘忧。极宴固可以“娱心意”,斗酒也可以“相娱乐”。极宴自然有酒友,“相”娱乐还是少不了酒友。斗是舀酒的器具,斗酒为量不多,也就是“薄”,是不“厚”。极宴的厚固然好,斗酒的薄也自有趣味——只消且当作厚不以为薄就行了。本诗人生不常一意显然是道家思想的影响。“聊厚不为薄”一语似乎也在摹仿道家的反语如“大直若屈”、“大巧若拙”之类,意在说厚薄的分别是无所谓的。但是好像弄巧成拙了,这实在是一个弱句;五个字只说一层意思,还不能透彻的或痛快的说出。这句式前无古人,后无来者,只是一个要不得罢了。若在东晋玄言诗人手里,这意思便不至于写出这样累句。也是时代使然。 游戏原指儿童。《史记·周本纪》说后稷“为儿时”,“其游戏好种树麻菽”,该是游戏的本义。本诗“游戏宛与洛”却是岀以童心,一无所为的意思。洛阳是东汉的京都。宛县是南阳郡治所在,在洛阳之南;南阳是光武帝发祥的地方,又是交通要道,当时有“南都”之称,张衡特为作赋,自然也是繁盛的城市。《后汉书·梁冀传》里说,“宛为大都,士之渊薮”,可以为证。聚在这种地方的人多半为利禄而来,诗中主人公却不如此,所以说是“游戏”。既然是游戏,车马也就无所用其讲究,“驱车策驽马”也就不在乎了。驽马是迟钝的马;反正是游戏,慢点儿也没有什么的。说是“游戏宛与洛”,却只将洛阳的繁华热热闹闹的描写了一番,并没有提起宛县一个字。大概是因为京都繁华第一,说了洛就可以见宛,不必再赘了罢?歌谣里本也有一种接字格,“月光光”是最熟的例子。汉乐府里已经有了,〈饮马长城窟行〉可见。现在的歌谣却只管接字,不管意养;全首满是片段,意义毫不衔接——全首简直无意义可言。推想古代歌谣当也有这样的,不过没有存留罢了。本诗“游戏宛与洛”下接“洛中何郁郁”,便只就洛中发挥下去,更不照应上句,许就是古代这样的接字歌谣的遗迹,也未可知。 诗中写东都,专从繁华着眼。开手用了“洛中何郁郁”一句赞叹,“何郁郁”就是“多繁盛呵!”、“多热闹呵!”游戏就是来看热闹的,也可以说是来凑热闹的,这是诗中主人公的趣味。以下分三项来说,冠带往来是一,衢巷纵横,第宅众多是二,宫阙壮伟是三。“冠带自相索”,冠带的人是贵人,贾达《国语》注,“索,求也”,“自相索”是自相往来不绝的意思。“自相”是说贵人只找贵人,不把别人放在眼下,同时也有些别人不把他们放在眼下,尽他们来往他们的——他们的来往无非趋势利、逐酒食而已。这就带些刺讥了。“长衢罗夹巷,王侯多第宅”,罗就是列,《魏王·奏事》说,“出不由里门,面大道者,名曰第”,第只在长衢上。“两宫遥相望,双阙百余尺”,蔡质《汉官典职》说,“南宫北宫相去七里”,双阙是每一宫门前的两座望楼。这后两项固然见得京都的伟大,可是更见得京都的贵盛。将第一项合起来看,本诗写东都的繁华,又是专从贵盛着眼。这是诗,不是赋,不能面面俱到,只能选择最显著、最重要的一面下手。至于“极宴娱心意”,便是上文所谓凑热闹了。“戚戚何所迫”,《论语》“小人长戚戚”,戚戚,常忧惧也。一般人常怀忧惧,有什么迫不得已呢?——无非为利禄罢了。短促的人生,不去饮酒、游戏,却为无谓的利禄自苦,未免太不值得了。这一句不单就极宴说,是总结全篇的。 本诗只开始两句对偶,“斗酒”两句跟“极宴”两句复沓;大体上是散行的。而且好像说到哪里是哪里,不嫌其尽的样子,从“斗酒相娱乐”以下都如此——写洛中光景虽自有翦裁,却也有如方东澍《昭昧詹言》说的,“极其笔力,写到至足处”。这种诗有点散文化,不能算是含蓄蕴藉之作,可是不失为严羽《沧浪诗话》所谓“沉着痛快”的诗。历来论诗的都只赞叹十九首的“优柔善入,婉而多风”,其实并不尽然。今日良宴会 今日良宴会,欢乐难具陈。 弹筝奋逸响,新声妙入神。 令德唱高言,识曲听其真。 齐心同所愿,含意俱未申。 人生寄一世,奄忽若飙尘。 何不策高足,先据要路津。 无为守穷贱,轲长苦辛。这首诗所咏的是听曲感心,主要的是那种感,不是曲,也不是宴会。但是全诗从宴会叙起,一路迤说下去,顺着事实的自然秩序,并不特加选择和安排。前八语固然如此;以下一番感慨,一番议论,一番“高言”,也是痛快淋漓,简直不怕说尽。这确是近乎散文。十九首还是乐府的体裁,乐府原只像现在民间的小曲似的,有时随口编唱,近乎散文的地方是常有的。十九首虽然大概出于文人之手,但因模仿乐府,散文的成分不少;不过都还不失为诗。本诗也并非例外。 开端四语只是直陈宴乐。这一日是“良宴会”,乐事难以备今日良宴会,欢乐难具陈说;就中只提乐歌一件便可见。“新声”是歌,“弹筝”是乐,是伴奏。新声是胡乐的调子,当时人很爱听;这儿的新声也许就是“西北有高楼”里的“清商”“东城一何高”里的“清曲”。陆侃如先生的《中国诗史》据这两条引证以及别的,说清商曲在汉末很流行,大概是不错的。弹唱的人大概是些“倡家女”,从“西北有高楼”、“东城一何高”二诗可以推知。这里只提乐歌一事,一面固然因为声音最易感人——“入神”便是“感人”的注脚;刘向〈雅琴赋〉道,“穷音之至入于神”,可以参看——一面还是因为“识曲听真”,才引起一番感慨,才引起这首诗。这四语是引子,以下才是正文。再说这里“欢乐难具陈”下直接“弹筝”二句,便见出“就中只说”的意思,无须另行提明,是诗体比散文简省的地方。 “令德唱高言”以下四语,歧说甚多。上二语朱筠《古诗十九首说》说得最好:“‘令德’犹言能者。‘唱高言’,高谈阔论,在那里说其妙处,欲令‘识曲’者‘听其真’。”曲有声有辞。一般人的赏识似乎在声而不在辞。只有聪明人才会赏玩曲辞,才能辨识曲辞的真意味。这种聪明人便是知音的“令德”。“高言”就是妙论,就是“人生寄一世”以下的话。“唱”是“唱和”的“唱”。聪明人说出座中人人心中所欲说而说不出的一番话,大家自是欣然应和的;这也在“今日”的“欢乐”之中。“齐心同所愿”是人人心中所欲说,“含意俱未申”是口中说不出。二语中复沓着“齐”、“同”、“俱”等字,见得心同理同,人人如一。 曲辞不得而知。但是无论歌咏的是富贵人的欢悰还是穷贱人的苦绪,都能引起诗中那一番感慨。若是前者,感慨便由于相形见绌;若是后者,便由于同病相怜。话却从人生如寄开始。既然人生如寄,见绌便更见绌,相怜便更相怜了。而“人生一世”不但是“寄”,简直像卷地狂风里的尘土,一忽儿就无踪影。这就更见迫切。“飙尘”当时是个新比喻,比“寄”比“远行客”更“奄忽”,更见人生是短促的。人生既是这般短促,自然该及时欢乐,才不白活一世。富贵才能尽情欢乐,“穷贱”只有“长苦辛”,那么,为什么“守穷贱”呢?为什么不赶快去求富贵呢? “何不策高足,先据要路津?”就是“为什么不赶快去求富贵呢?”这儿又是一个新比喻。“高足”是良马、快马,“据要路津”便是《孟子》里“夫子当路于齐”的“当路”。何不驱车策良马快去占住路口、渡口——何不早早弄些高官做呢?贵了也就富了。“先”该是捷足先得的意思。《史记》:“蒯通曰,‘秦失其鹿,天下共逐之,高材捷足者先得焉。’”正合“何不”两句语意。从尘想到车,从车说到“轲”,似乎是一串儿,并非偶然。轲,不遇也;《广韵》,“车行不利曰轲,故人不得志亦谓之轲。”“车行不利”是轲的本义,“不遇”是引申义。《楚辞》里已只用引申义,但本义存在偏旁中,是不易埋没的。本诗用的也是引申义,可是同时牵涉着本义,和上文相照应。“无为”就是“毋为”,等于“毋”。这是一个熟语。《诗经·板》篇有“无为夸毗”一句,郑玄《笺》作“女(汝)无(毋)夸毗”,可证。 “何不”是反诘,“无为”是劝诫,都是迫切的口气。那“令德”和在座的人说,我们何不如此如此呢?我们再别如彼如彼了啊!人生既“奄忽若飙尘”,欢乐自当亟亟求之,富贵自当亟亟求之,所以用得着这样迫切的口气。这是诗。这同时又是一种不平的口气。富贵是并不易求的;有些人富贵,有些人穷贱,似乎是命运使然。穷贱的命不由人,心有不甘;“何不”四语便是那怅惘不甘之情的表现。这也是诗。明代钟惺说,“欢宴未毕,忽作热中语,不平之甚。”陆时雍说,“慷慨激昂。‘何不——苦辛’,正是欲而不得。”清代张玉谷说,“感愤自嘲,不嫌过直。”都能搔着痒处。诗中人却并非孔子的信徒,没有安贫乐道,“君子固穷”等信念。他们的不平不在守道而不得时,只在守穷贱而不得富贵。这也不失其为真。有人说是“反辞”、“诡辞”,是“讽”是“谑”,那是蔽于儒家的成见。 陆机拟作变“高言”为“高谈”,他叙那“高谈”道:“人生无几何,为乐常苦晏。譬彼伺晨鸟,扬声当及旦。曷为恒忧苦,守此贫与贱!”“伺晨鸟”一喻虽不像“策高足”那一喻切露,但“扬声当及旦”也还是“亟亟求之”的意思。而上文“为乐常苦晏”,原诗却未明说;有了这一语,那“扬声”自然是求富贵而不是求荣名了。这可以旁证原诗的主旨。西北有高楼 西北有高楼,上与浮云齐。 交疏结绮窗,阿阁三重阶。 上有弦歌声,音响一何悲。 谁能为此曲,无乃杞梁妻。 清商随风发,中曲正徘徊。 一弹再三叹,慷慨有余哀。 不惜歌者苦,但伤知音稀。 愿为双鸣鹤,奋翅起高飞。这首诗所咏的也是闻歌心感。但主要的是那“弦歌”的人,是从歌曲里听出的那个人。这儿弦歌的人只是一个,听歌心感的人也只是一个。“西北有高楼”,“弦歌声”从那里飘下来,弦歌的人是在那高楼上。那高楼高入云霄,可望而不可即。四面的窗子都“交疏结绮”,玲珑工细。“交疏”是花格子,“结绮”是格子连结着像丝织品的花纹似的。“阁”就是楼,“阿阁”是“四阿”的楼;司马相如〈上林赋〉有“离宫别馆,……高廊四注”的话,“四注”就是“四阿”,也就是四面有檐,四面有廊。“三重阶”可见楼西北有高楼,上与浮云齐不在地上而在台上。阿阁是宫殿的建筑,即使不是帝居,也该是王侯的第宅。在那高楼上弦歌的人自然不是寻常人,更只可想而不可即。 弦歌声的悲引得那听者驻足。他听着,好悲啊!真悲极了!“谁能作出这样悲的歌曲呢?莫不是杞梁妻吗?”齐国杞梁的妻子“善哭其夫”,见于《孟子》。《列女传》道:“杞梁之妻无子,内外皆无五属之亲。既无所归,乃枕其夫之尸于城下而哭。内诚动人,道路过者莫不为之挥涕,十日而城为之崩。”《琴曲》有杞梁妻叹,《琴操》说是杞梁妻所作。《琴操》说:梁死,“妻叹曰:‘上则无父,中则无夫,下则无子,将何以立吾节?亦死而已!’援琴而鼓之。曲终,遂自投淄水而死。”杞梁妻善哭,〈杞梁妻叹〉是悲叹的曲调。 本诗引用这桩故事,也有两层意思。第一是说那高楼上的弦歌声好像〈杞梁妻叹〉那样悲。“谁能”二语和别一篇古诗里“谁能为此器?公输与鲁班!”句调相同。那两句只等于说,“这东西巧妙极了!”这两句在第一意义下,也只等于说,“这曲子真悲极了!”说了“一何悲”,又接上这两句,为的是增强语气;“悲”还只是概括的,这两句却是具体的——“音响一何悲”的“音响”似乎重复了上句的“声”,似乎只是为了凑成五言。古人句律宽松,这原不足为病。但《乐记》里说“声成文谓之音”,而响为应声也是古义,那么,分析的说起来,“声”和“音响”还是不同的。“谁能”二语,假设问答,本是乐府的体裁。乐府多一半原是民歌,民歌有些是对着大众唱的,用了问答的语句,有时只是为使听众感觉自己在歌里也有份儿——答语好像是他们的。但那别一篇古诗里的“谁能”二语跟本诗里的,除应用这个有趣味的问答式之外,还暗示一个主旨。那就是,只有公输与鲁班能为此器(香炉),只有杞梁妻能为此曲。本诗在答句里却多了“无乃”这个否定的反诘语,那是使语气婉转些。 这儿语气带些犹疑,却是必要的。“谁能”二句其实是双关语,关键在“此曲”上。“此曲”可以是旧调旧辞,也可以是旧调新辞——下文有“清商随风发”的话,似乎不会是新调。可以是旧调旧辞,便蕴涵着“谁能”二句的第一层意思,就是上节所论的。可以是旧调新辞,便蕴涵着另一层意思。这就是说,为此曲者莫不是杞梁妻一类人吗?——曲本兼调和辞而言。这也就是说那位“歌者”莫不是一位冤苦的女子吗?宫禁里,侯门中,怨女一定是不少的;〈长门赋〉、〈团扇辞〉、〈乌鹊双飞〉所说的只是些著名的,无名的一定还多。那高楼上的歌者可能就是一个,至少听者可以这样想,诗人可以这样想。陆机拟作里便直说道:“佳人抚琴瑟,纤手清且闲。芳气随风结,哀响馥若兰。玉容谁得顾?倾城在一弹。”语语都是个女人。曹植〈七哀诗〉开端道:“明月照高楼,流光正徘徊。上有愁思妇,悲叹有余哀。”似乎也多少袭用本诗的意境,那高楼上也是个女人。这些都可供旁证。 “上有弦歌声”是叙事,“音响一何悲”是感叹句,表示曲的悲,也就是表示人——歌者跟听者——的悲。“谁能”二语进一步具体的写曲写人。“清商”四句才详细的描写歌曲本身,可还兼顾着人。朱筠说“随风发”是曲之始,“正徘徊”是曲之中,“一弹三叹”是曲之终,大概不错。商音本是“哀响”,加上“徘徊”,加上“一弹再三叹”,自然“慷慨有余哀”。徘徊,《后汉书·苏竟传》注说是“萦绕淹留”的意思。歌曲的徘徊也正暗示歌者心头的徘徊,听者足下的徘徊。《乐记》说,“‘清庙’之瑟……壹倡而三叹,有遗音者矣”,郑玄注,“倡,发歌句也,三叹,三人从而叹之耳。”这个叹大概是和声。本诗“一弹再三叹”大概也指复沓的曲句或泛声而言;一面还照顾着杞梁的妻的叹,增强曲和人的悲。《说文》,“慷慨,壮士不得志于心也。”这儿却是怨女的不得志于心——也许有人想,宫禁千门万户,侯门也深如海,外人如何听得清高楼上的弦歌声呢?这一层,姑无论诗人设想原可不必黏滞实际,就从实际说,也并非不可能的;唐代元积的〈连昌宫词〉里不是说过吗,“李谟擫笛傍宫墙,偷得新翻数般曲”?还有,陆机说“佳人抚琴瑟”,抚琴瑟自然是想像之辞;但参照别首,或许是“弹筝奋逸响”也未可知。 歌者的苦,听者从曲中听出想出,自然是该痛惜的。可是他说“不惜”,他所伤心的只是听她的曲而知她的心的人太少了。其实他是在痛惜她,固然痛惜她的冤苦,却更痛惜她的知音太少。一个不得志的女子禁闭在深宫内院里,苦是不消说的,更苦的是有苦说不得;有苦说不得,只好借曲写心,最苦的是没人懂得她的歌曲,知道她的心。这样说来,“知者稀”真是苦中苦,别的苦还在其次。“不惜”、“但伤”是这个意思。这里是诗比散文经济的地方。知音是引用俞伯牙、钟子期的故事。伪《列子》道:“伯牙善鼓琴,钟子期善听。伯牙鼓琴,志在登高山。钟子期曰,‘善哉!峨峨兮若泰山。’志在流水。钟子期曰,‘善哉!洋洋兮若江河。’伯牙所念,钟子期必得之。”《列子》虽是伪书,但这个故事来源很古(《吕氏春秋》中有);因为《列子》里叙得合用些,所以引在这里。“伯牙所念,钟子期必得之”,这才是“善听”,才是知音。这样的知音也就是知心、知己,自然是很难遇的。 版画插图版古诗词读本 朱自清的《古诗十九首释》开了一种新风,特点非常鲜明,他既继承李善“释典”、“释事”的传统,同时重视“诗歌意义”,重视对《古诗十九首》内在旨意的搜寻。又以实事求是的态度,摒弃了“臣不得于君,士不遇知己”的陈词烂调,揭示《古诗十九首》的主题:是对生命、对生死、对时间流逝的焦灼和感叹;肯定《十九首》中男女之情和热烈的相思,还其本来面目。在体例上,朱《释》往往“注释”部分用李善的“释典”、“释事”;“说明”部分揭示内在的旨意,把搜寻诗歌中的“典事”和阐发诗歌“意蕴”结合得非常完美,因此,对二十世纪四十年代以后的研究产生很大影响。