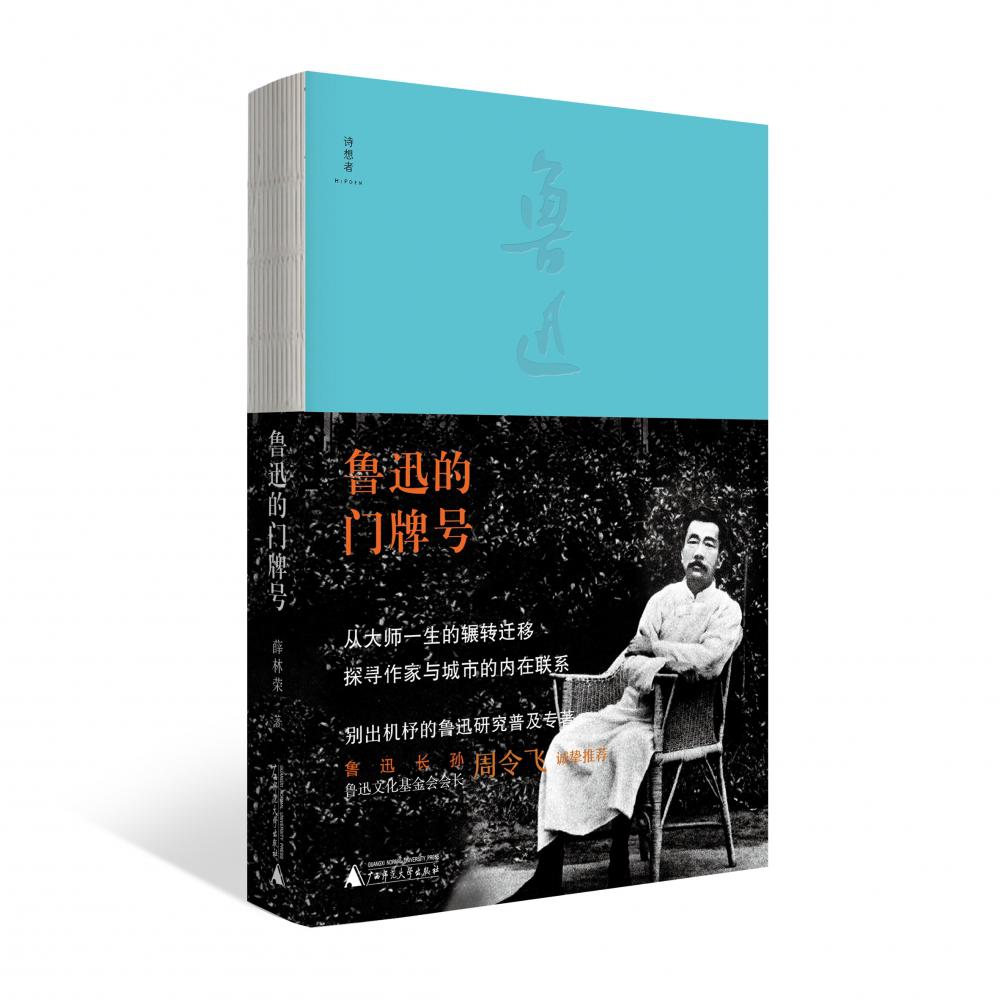

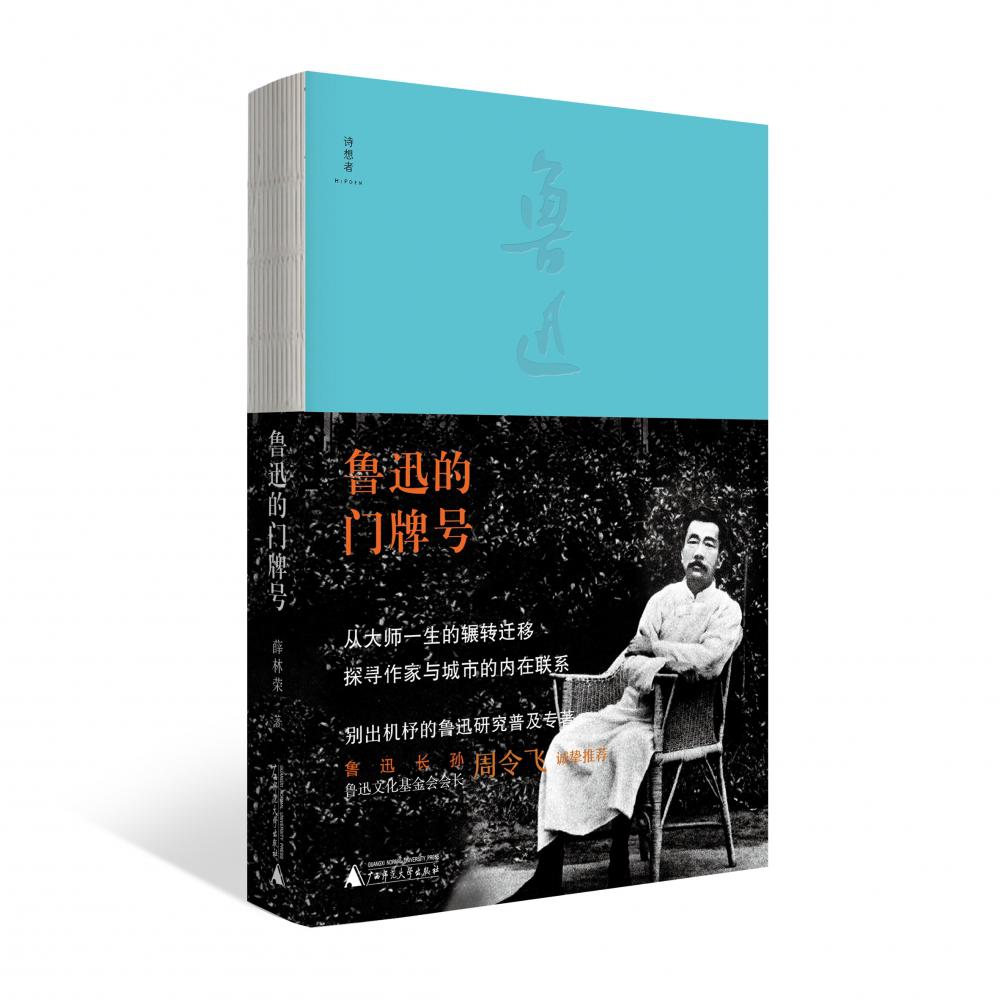

出版社: 广西师大

原售价: 78.00

折扣价: 46.10

折扣购买: 鲁迅的门牌号

ISBN: 9787559847591

薛林荣,1977年生,甘肃秦安人,中国作家协会会员。著有长篇历史小说《疏勒》,散文集《一个村庄的三种时间》,随笔集《鲁迅草木谱》《鲁迅的饭局》《鲁迅的封面》《阅人记》《处事记》等。作品散见于《散文》《北京文学》《散文选刊》《南方周末》等刊物。曾获黄河文学奖等多个奖项。现居甘肃天水。

白云楼26号二楼 (1927年3月29日—1927 年9月27日) 一 1927年3月29日,鲁迅搬 出中山大学的标志性建筑大 钟楼,搬进了珠江东堤上的 白云楼。 欲访白云楼,先寻白云 路。 “白云”是广州市的文化 符号,无论白云路、白云楼 ,还是白云机场,都与广州 东北部的南粤名山白云山有 关。秦末高士郑安期隐居白 云山采药济世,晋人葛洪在 此炼丹,唐宋以后,杜审言 、韩愈、苏轼等文人登山吟 诗,寓情于物,丰富了岭南 文化。明清羊城八景中,“ 白云晚望”居其一。羊城新 八景中,“白云松涛”居其一 。白云楼所在的白云路建于 1912年,当时路北段东川 桥一带称川龙口,是源于白 云山的水道,故名。这条路 一直是建国前广州最宽的马 路,且首次试验性建成中间 有绿化带的复式马路,有“ 模范马路”之称。 现在,当年试验性的复 式马路早已成为天下马路的 基本样式,白云路上也是绿 意森森,一棵棵遒劲的榕树 立在路边,盘曲扭结的枝干 透着南方式的倔强。道路的 尽头,一幢土黄色的旧式洋 楼在周围的环境中显得极其 醒目,并且气度不凡,这就 是白云楼。 白云楼建于1924年,是 一座钢筋混凝土结构的二层 楼房(目前的三楼是后来加 盖的),圆形立柱有罗马建 筑韵味,门窗装饰富巴洛克 风格,透露出富丽堂皇的感 觉。据说此楼西南和北面墙 壁上原悬挂木刻“白云楼”横 匾,后改为水泥,今已不存 ,只看到西段第一道门上方 浮雕有“邮局”二字。原来新 中国成立后,白云楼曾为邮 电部门职工宿舍。外墙上钉 着一白一黑两块石碑,其中 显示白云楼鲁迅故居早在 1985年就成为广东省文物 保护单位。 当年,鲁迅租赁了白云 楼西段第一道门二楼的北室 ,计有1厅3房,与许寿裳、 许广平合居。 白云楼底层是邮局,二 楼中间是楼梯,一梯两户, 分为北室和南室。北室“一 厅三房一厨房一厕所”,共 五六间房。南室共十间房, 包括一个八角亭。历来将南 室定为鲁迅故居,事实上不 然。1963年当广州鲁迅纪 念馆馆长张竞先生询问许广 平鲁迅故居位置时,她当场 手绘了白云楼故居的方位图 ,确认了北室才是鲁迅故居 。 许广平在《我所敬的许 寿裳先生》中说:“租了广 九车站的白云楼,除了厨房 、女工住房、饭厅兼会客厅 之外,我们每人有一间房子 ,但鲁迅先生首先挑选那个 比较大而风凉朝南的给许先 生住,宁可自己整天在朝西 的窗下书写。”鲁迅的《朝 花夕拾·后记》文末所署是 :“一九二七年七月十一, 写完于广州东堤寓楼之西窗 下。” 鲁迅给许寿裳让出来的 是北室最大的一间,许寿裳 在《亡友鲁迅印象记》中说 :“后来搬出学校,租了白 云楼的一组,我和鲁迅、景 宋三人合居。地甚清静,远 望青山,前临小港,方以为 课余可以有读书的环境了。 ” 据何春才回忆,“白云楼 是一所很大的洋房,鲁迅先 生只赁了其中二楼的一幢有 一厅二房一厨房一厕所的房 子。他的书房、寝室兼会客 厅的房子是入门的第一间, 面积相当宽阔,当中的一边 ,安置着一张板床,对面是 一个放满了书的架子,西窗 下有一张书桌,此外还有几 张藤椅。他的书桌上经常放 着一盆青葱可爱的水横枝” 。a 何春才此文编入《鲁迅 生平史料汇编》时,有一条 注,说“一厅二房”应为“一 厅三房”,这也是北室的结 构。 何春才回忆: 我常去见他的时候,正 是南方特有的闷热的时候。 他喜欢在深夜趁着风凉写作 ,甚至有时写到天亮,白天 是起得很迟的,会客的时间 大半在下午。这时强烈的阳 光从西窗射入,我往往走得 满头大汗到了他那里去时, 他总是很关怀地说:“把大 衣脱下来吧。”我便把中山 装解下,穿着没有袖的薄背 心,起初很不自然,以后也 就习惯了。他也很怕热,经 常穿着半袖的底衣,有时将 席铺在饭厅的花砖上困觉, 这多半当他身体有些不舒服 的时候。 何春才还说,鲁迅自奉 薄而待人厚。比方他抽的香 烟是彩凤牌之类的次等货, 而给朋友或学生抽的却往往 是美丽牌之类较好的香烟。 另外,平时吃的菜蔬很随便 ,款待熟人时,肴馔则颇丰 厚。 P284-288 作家和城市的关系一直是令人寻味的一个话题,比如陀斯妥耶夫斯基和彼得堡的关系、巴尔扎克和雨果及巴黎的关系、乔伊斯和都柏林的关系等等。本书以鲁迅居所为切入点,探寻鲁迅与其所居住的城市的种种关系,角度新颖,发现颇多,是一本值得细读的随笔文本。