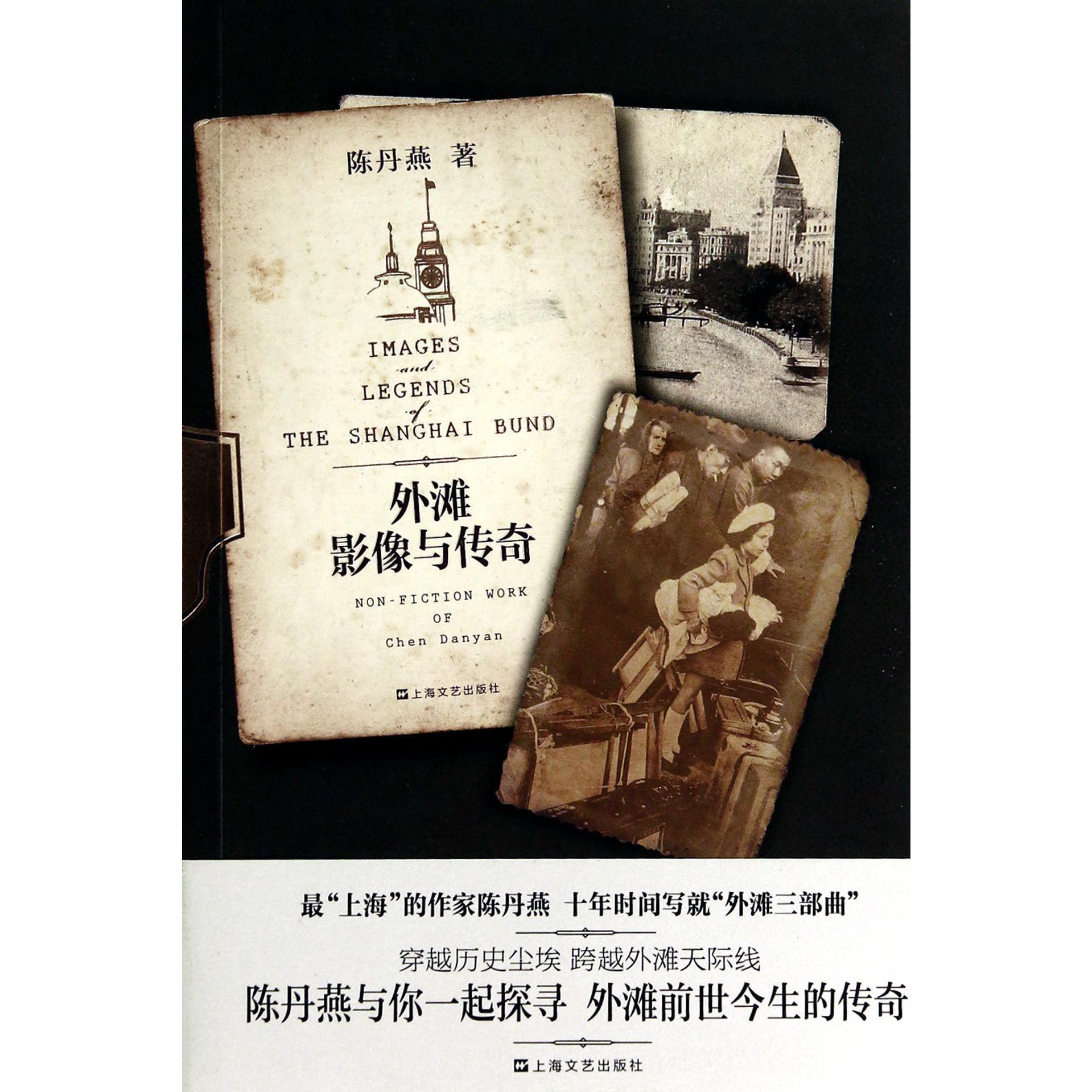

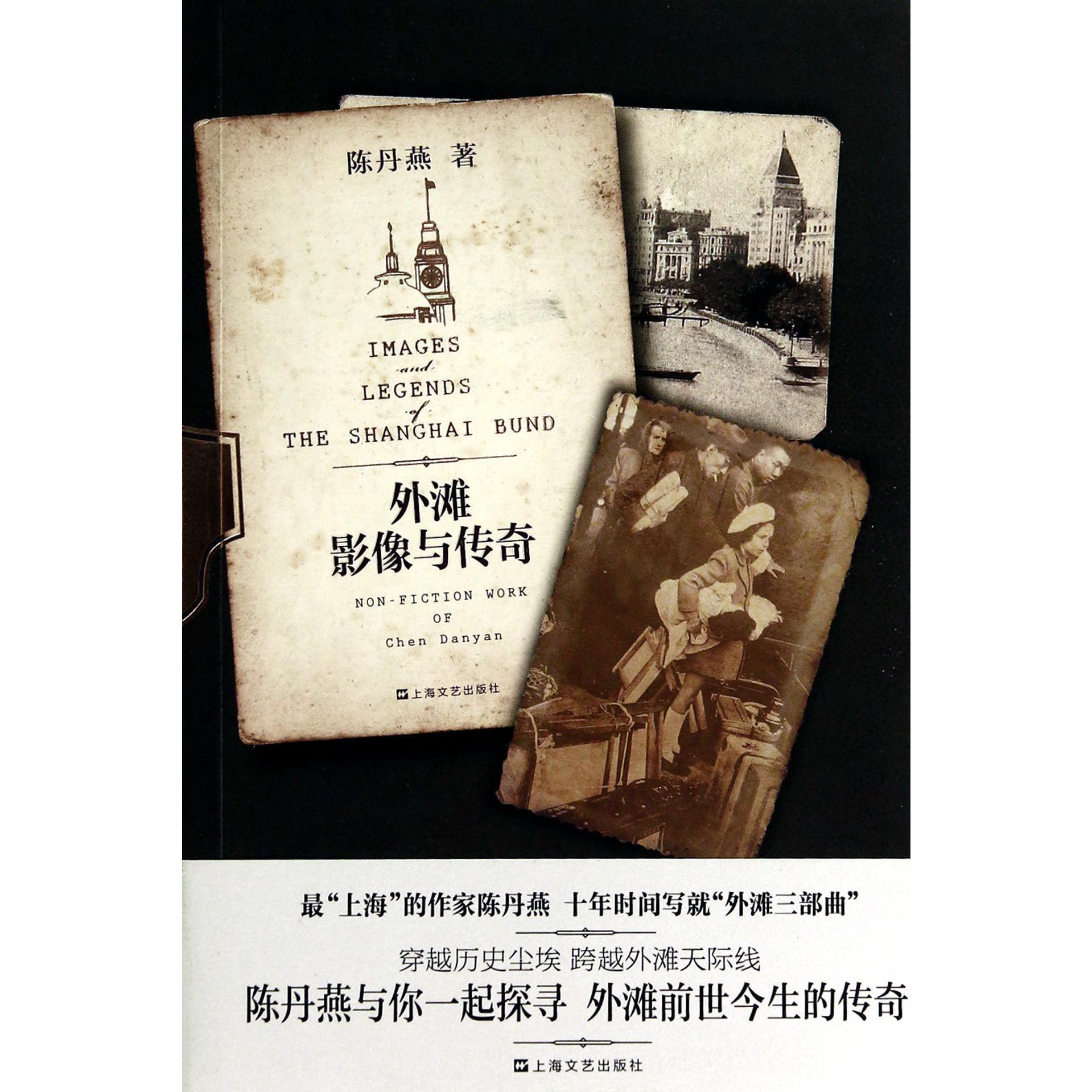

出版社: 上海文艺

原售价: 45.00

折扣价: 35.10

折扣购买: 外滩(影像与传奇)

ISBN: 9787532154067

陈丹燕,1958年生于北京,1982年毕业于华东师范大学中文系。著有《陈丹燕青春作品集》三卷,长篇小说《心动如水》《纽约假日》,散文集《上海的风花雪月》《上海的金枝玉叶》《上海的红颜遗事》,儿童幻想小说《我的妈妈是精灵》等。曾获中国作协全国优秀儿童文学奖、中国新闻奖金奖、奥地利国家青少年图书奖、德国国家青少年图书奖银奖、德国青少年评委金色的书虫奖、联合国教科文组织全球青少年“倡导宽容”文学奖等。

黑衣人走向灯光璀璨的门厅,拖着他们长长的影 子,那是维 多利亚时代漂洋过海而来的自重,趣味,势利,还有 工业革命时 代的人们对光鲜事物无限热衷的遗风。 他们的背影看上去真是时髦与复杂,就像混合亚 欧口味的食 物那样,带有一种开放和投机的灵巧。东方人细长单 薄的身体, 宛如一只单反相机里极其敏感的测光仪,时刻根据不 同的光线 做出调整。即使是后背,也长着眼睛,时刻观察自己 在外人眼中 的反应,以及四周的动静。男人们穿着黑色的夏季西 装,意大利 鞋,里面的衬衣也是黑色的,并敞着领口,这样既冲 淡了拘谨, 又保持了进出外滩大楼应有的隆重。现在,出没夜店 的男人们已 再次讲究起来。他们谨慎地选择黑色,在面料和牌子 上下工夫, 掩盖自己在颜色和款式上的贫乏想象,他们投入浮华 生活的时间毕 竟太短,趣味与自信都还没有成熟,还不能炫技,只 可求不错。 十九世纪末的晚上,外滩的生意人只有上海总会 一个去处。 去上海总会,他们要穿好黑色燕尾服和白色衬衣,打 黑色呔。有 一夜,遇到租界火警,正靠在吧台边喝酒的救火会志 愿者们来不 及换衣服,就冲出去救火。镶了一层黑缎子边的黑色 衣尾在火光 熊熊的夜色里随风飘起,沾满了焦炭的气味。过后, 工部局通知 他们。可以将那晚洗烫修补礼服的洗衣店发票拿去报 销。这是另 一个关于黄浦滩上的黑色礼服的故事。 黑衣人三五成群地消失在旧渣打银行门庭的灯光 里,像解一 道合并同类项的数学题那样,归成一个符号。 她们是一对长得很相像的母女,长脸。在自天花 板而下的灯 光里显得更长。 玛丽莲吊灯洒下明亮而匀称的光芒。这些大小不 一,出现在 大楼各个角落的、红色里夹了金箔的玻璃吊灯,是第 二次从意大 利舶来的镇楼之宝。第一次从意大利来的镇楼之宝, 是1920年代 从意大利教堂里买来的大理石圆柱,据说它们还是米 开朗基罗时 代开采的。精确地说,这次不再是舶来,而是空运。 “舶来品” 这个词也已经过气了。 玛丽莲吊灯让人想起威尼斯那些昂贵而易碎的古 老玻璃,和 弥漫着旧缎子和耗子味的威尼斯共和国的往事。但是 ,如果经历 过上海1970年代和1980年代由于电力不足而全城灯光 黯淡发红的 岁月,才能体会到它们给予的明亮与柔和所意味着的 渴望。这是 完全不同于威尼斯的渴望。 地上细小,而且排列并不规则的白黑两色的马赛 克铺满了她 的眼睛,犹如《太阳帝国》里描绘过的,在黄浦江里 漂浮的一口 小孩的棺材那样,在她回忆里晃动。“是它吗?是原 来的那些 吗?”她猜测着。 大楼修复时,专门介绍了修复时对马赛克地坪的 保护。当时 她读到报道,眼前浮现出的门厅,是幽暗而高大的。 马赛克地面 好像蠕动的蟒蛇一样冰凉,并有一种威慑力强大的鳞 状图案,马 赛克在水泥上微轻的不规则排列,就像蟒蛇隆起时, 撑开了鳞状 物之间的皱褶。 这是八十年前的旧物。保留着1920年代亲切的手 工痕迹的马 赛克,看上去像雨后的泥地一样柔软,容易留下痕迹 。完全没有 如今的马赛克那样冰冷和规整。那些手工的痕迹很容 易让人产生 联想。 黑衣人沐浴在灯光下,洗得千千净净并散发名牌 香水气味的 身体,保养良好的头发,在黑色的衬托下格外白皙的 手背和下 巴,如同沐浴在阳光里的植物一样自在而感恩。冷气 很快就使皮 肤变得凉爽干燥,他们脸上因争斗而隆起的肌肉放松 下来,变得 彬彬有礼。 出示请柬。 与迎候的英国领事馆雇员寒暄,握手,探出上身 去行贴面 礼,嘬起嘴唇,轻轻向对方的耳朵发出亲吻的声音, “啧”,客气 的,只贴一次。 留下名片。 “请好好享受我们的晚会。”领事馆的年轻本地 雇员说了一 口伦敦音,是上海的知识阶层一贯崇尚的口音,象征 着教养与见 识。说伦敦音的年轻女子将人群引向装饰着红色琉璃 的电梯。曾 有人形容它像一只圣罗兰的皮箱。这是外滩大楼渐渐 成为展示西 方奢侈品世界的前沿后,最为时兴和卖弄的联想。媒 体对外滩的 变化总是如此惊喜,并试图确切地形容。 “不,不不,我们更喜欢走楼梯。”她说。 于是她们拾级而上。 她的女儿探头看了看楼梯井。 P2-4