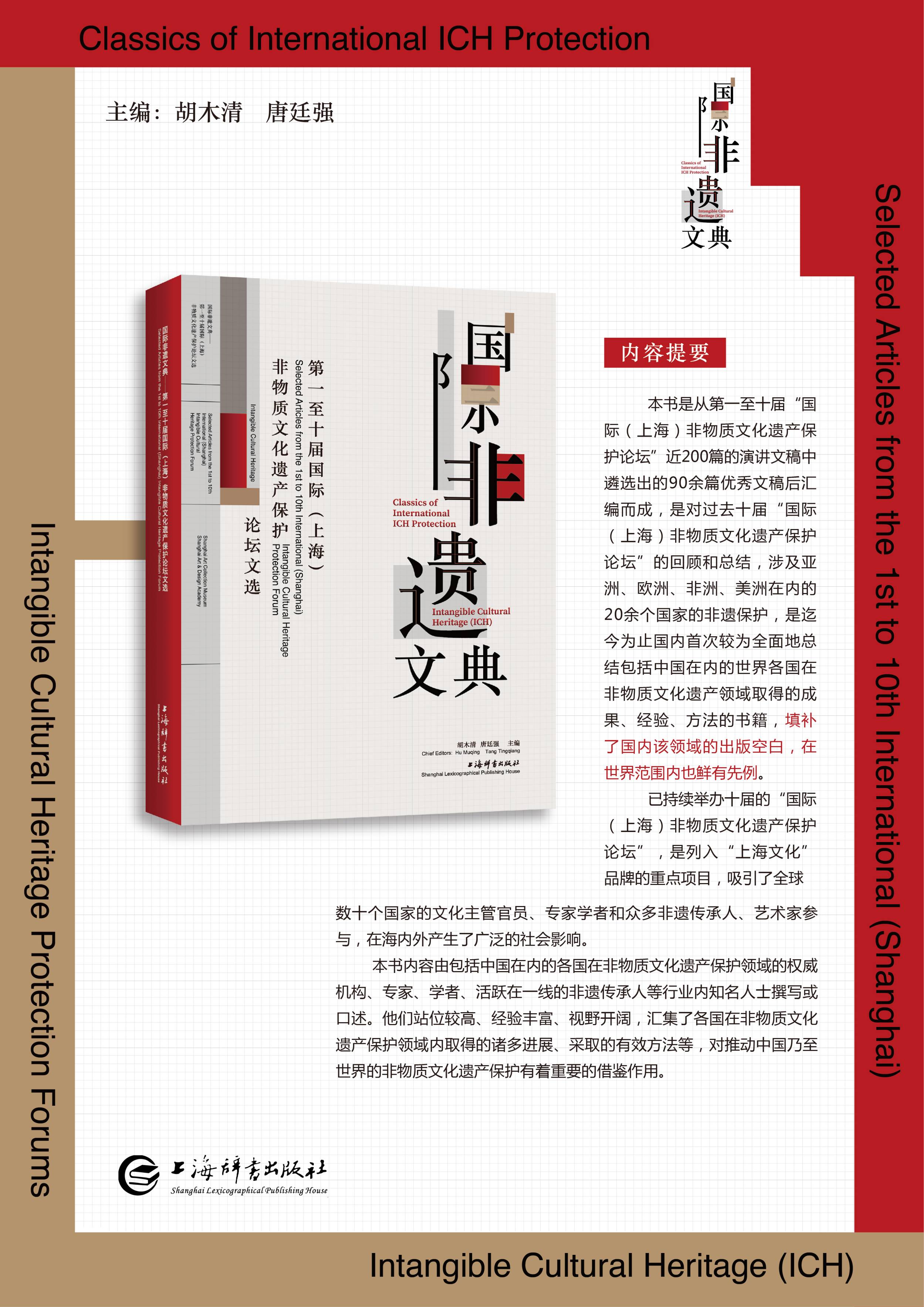

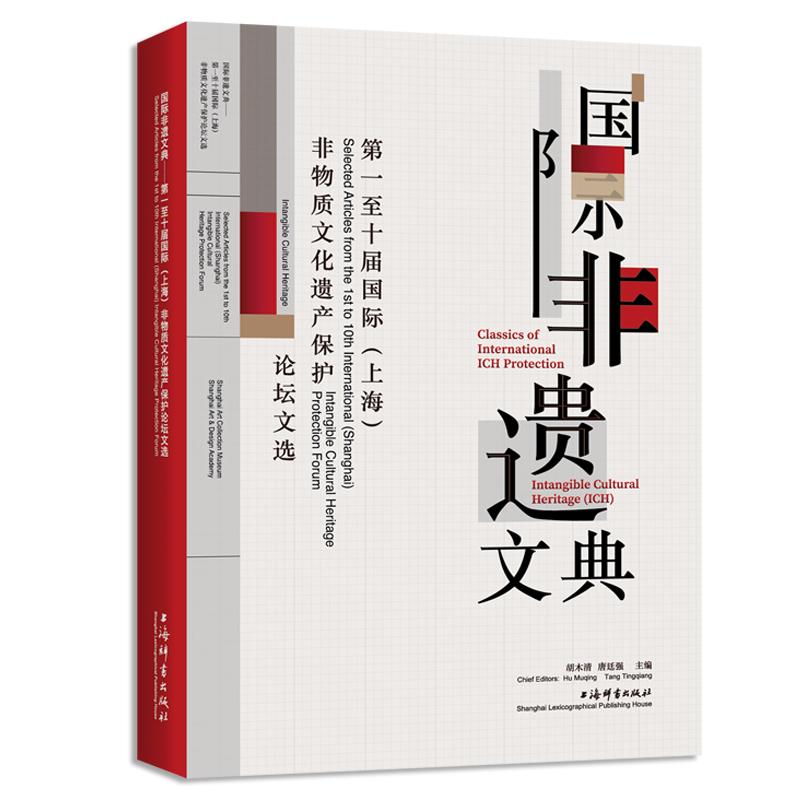

出版社: 上海辞书

原售价: 188.00

折扣价: 150.40

折扣购买: 国际非遗文典:第一至十届国际(上海)非物质文化遗产保护论坛文选

ISBN: 9787532659197

胡木清 上海艺术品博物馆理事长、上海市创意产业协会副会长、上海市文化创意产业基金评审专家。被上海市长宁区委、区政府评为行业“领军人才”,获省部级以上专项奖多项;因文化交流业绩突出,曾受美国费城议会、韩国驻上海总领事馆等表彰。长期从事非物质文化遗产的研究、展览、交流工作。曾受数十个国家的文化、外交主管部门和地方政府、著名高校、基金会等邀请,进行文化交流、学术讲演,足迹遍及全球60 余个国家;受聘担任国内外多所大学兼职教授;系第一至十届“国际(上海)非物质文化保护论坛”总策划、运营委员会主任;推动成立了“一带一路上海友城非物质文化遗产保护联盟”等国际协作机构;出版书籍多部,发表各类文章300 余万字。 唐廷强 上海工艺美术职业学院副院长、教授。国家一级美术师、江苏省国画院特聘画家、人民美术出版社艺术教育专家委员会副主任、中国工艺美术协会理事、中国工艺美术学会理事、中国工艺美术学会教育工作委员会常务副主任、中国工艺美术协会金属艺术专委会副主任、上海市工艺美术学会副会长、上海市非物质文化遗产保护工作专家委员会委员。作品多次在成都、北京、南京、杭州、天津、上海、西安、台北及加拿大等地展出并被收藏。作品及评论文章入选诸多作品集、文论集并出版个人画集。

艺术与劳动的和解——传统工艺保护中一个亟待解决的难题 陈岸瑛(清华大学美术学院艺术史论系主任) 一、艺术源于劳动 “劳心者治人,劳力者治于人”。这种观念既体现在中国古代文人艺术中,也体现在“自由艺术”“美的艺术”等西方艺术体制中。受此观念影响,艺术家自认为高人一等,工匠则因从事“贱役”而为人轻视。马克思主义挑战了这一观 念,不仅认为艺术源于劳动,而且认为劳动创造了人本身,从而为重新思考艺术与劳动的关系提供了契机。马克思、恩格斯在《德意志意识形态》中将物质劳动和精神劳动的分工看作是人类社会必经的一个环节,进而指出,由于这种分工,“艺术天才完全集中在个别人身上,因而广大群众的艺术天才受到压抑”;只有到共产主义社会,分工的局限性才会消失掉,那时不再有物质劳动和精神劳动的区别,“没有单纯的画家,只有把绘画作为自己多种活动中的一项活动的人们”。 从19 世纪末的英国工艺美术运动到1919 年创立的包豪斯学院(Bauhaus),打破艺术与手工艺的界限、让艺术家与工匠携手并进,成为一批左翼文化人的理想。威廉·莫里斯(William Morris, 1834—1896)的思想在格罗皮乌斯(Walter Gropius, 1883—1969)撰写的包豪斯建院宣言中回荡:“建筑师们、画家们、雕塑家们,我们必须回归手工艺!因为所谓的‘职业艺术’是不存在的。艺术家和工匠之间没有实质性的区别……因此,让我们创立一个新型的手工艺人行会,取消艺术家和工匠之间的等级差异,再也不要用它竖起妄自尊大的藩篱!”20 世纪上半叶,瓦尔特·本雅明(Walter Benjamin,1892—1940)和阿诺尔德·豪泽尔(Arnold Hauser,1892—1978)引入艺术生产视角,形成一种卓有成效的马克思主义艺术史观。本雅明从生产力、生产关系、上层建筑角度看待影像新媒体的发生发展。豪泽尔的《艺术社会史》颠覆了精神史、风格史等传统的写作方式,使人们能够正视艺术与劳动生产、商品交换的关系。在豪泽尔看来,艺术不仅源于劳动,在取得独立地位后,也仍未彻底置身于社会生产和交换系统之外。马克思主义视角的介入,有助于破除美学神话,重建艺术与劳动的历史关联。 二、工艺美术的原罪 当作为精神生产的艺术也即“美的艺术”(Fine Arts)远离生产劳动以后,劳动便成为了那些未曾完全脱离物质生产的工艺制作活动的原罪。从美术的角度来看,工艺美术只有一半是美术、审美和精神性的创造,另外一半却是工艺、实用和重复性的劳动。工艺美术概念所隐含的观念设定,决定了其从业者永远低美术家半头。在这种尴尬的语境下,工美人更愿以美术家自居,从事非实用性的美术创作,而不愿侧身手工劳动者行列。在中国,这种现象的出现是与工艺美术国营厂解体、出口创汇时代终结相关联的。那些在工厂劳动中锤炼和积淀的手工技艺,在国营厂改制解体后有了“工艺美术(大师)”“非物质文化遗产”等新名号,与之相伴随的,是手艺人身份、生产和生活方式的一系列变迁。相对而言,非遗传承人对于手艺人来说是一个更为公允的称号。“非物质文化遗产”概念隐含的是传统与现代、死与活、完成与发生等区分。“工艺美术”这一称谓所包含的概念区分,如审美与实用、精神与物质、劳心与劳力等,在追求文化多样性和平等的非遗保护体系中从一开始便不成立。更有意思的是,被美术体系所否定的工艺和劳动,在非遗体系中理所当然地受到尊重。例如,传统工艺是在生产劳动和社会交换中积淀而成的文化遗产,在其世代相承的技艺、经验和智慧中蕴含着人与自然、人与社会的丰富联系,因此值得保护和弘扬。 不过,非物质文化遗产作为一种活态的、变化发展中的传统文化,不得不接受时代的挑战。就传统工艺而言,那些曾经滋养它、使它富于历史文化价值的生产生活方式,随着工业革命的到来逐步退出历史舞台。如今的人类,正面临第四次工业革命,无论是“劳力”的蓝领还是“劳心”的白领,作为一种劳动力形式不约而同地遭遇到来自机器人和人工智能的挑战。而这是19 世纪末幻想回归手工艺时代的威廉·莫里斯们未曾想到的。 中国的现代化历经坎坷,在曲折中前进。集体手工业和工艺品出口创汇,作为工业化的补充形式,在特定历史阶段上,在一定程度上促进了传统技艺的传承、积累和创新。历史地看,任何一种传统技艺的形成发展,都离不开成规模、重复性的手工劳作。在20 世纪80 年代出口创汇盛期,苏州镇湖号称有十万绣娘。可是,这种盛况如今再难重现。镇湖批发市场上充斥的是来自越南和朝鲜的绣片,那里廉价的劳动力暂时还能支撑手工刺绣产业,使苏绣的繁荣暂时还能延续下去。 第一届至十届国际(上海)非物质文化遗产保护论坛是一个高端论坛,嘉宾云集,其中有厉无畏(第十一届全国政协副主席)、王荣华(第十届上海市政协副主席)、默罕默德?苏丹(埃及亚历山大省省长)、朱兵(中国全国人大常委会教科文卫委员会文化室原主任)等。同时,本书精选十届论坛中的精华内容,作者阵容十分强大,既有政府主管部门的官员马盛德(文化部非物质文化遗产司巡视员、国家非物质文化遗产保护工作专家委员会委员),朱兵(全国人大常委会教科文卫委员会文化室主任),常沙娜(中国美术家协会副主席、中央工艺美术学院原院长、国家非物质文化遗产保护工作专家委员会委员),尼冰(上海市文广局副局长),又有学术机构专家刘魁立(中国社科院荣誉学部委员、中国民俗学会荣誉会长),郑时龄(中国科学院院士、同济大学教授),王战(上海社科院院长),陆建非(上海师大党委书记、非物质文化遗产传承研究中心主任),刘超英(北京博物馆学会理事长),陈勤建(中国民俗学会副理事长、国家非物质文化遗产保护工作委员会委员),陈岸瑛(中国艺术研究院工艺美术研究所所长邱春林),戴珩(江苏省非物质文化遗产保护中心主任),郭艺(浙江省非物质文化遗产保护中心主任),陈秀梅(福建省非遗保护中心主任),更有中国工艺美术大师陈水琴、钟连盛、陈海龙、李甲栈和国家级非遗传承人张心一等。 值得大书特书的是,本书还收录了来自日本、韩国、伊朗、斯洛伐克、阿根廷、埃及、匈牙利、乌克兰、奥地利、哥伦比亚、捷克、印尼、土耳其、挪威、以色列、巴基斯坦、美国、波兰等十余个国家的专家学者对于各自国家非遗传承、研究等方面的精彩宏文。他们中既有大学校长、研究会会长、博物馆馆长,也有大学教授、画家、雕塑家、、陶艺家、钟表或玻璃艺术家,乃至寺庙住持。