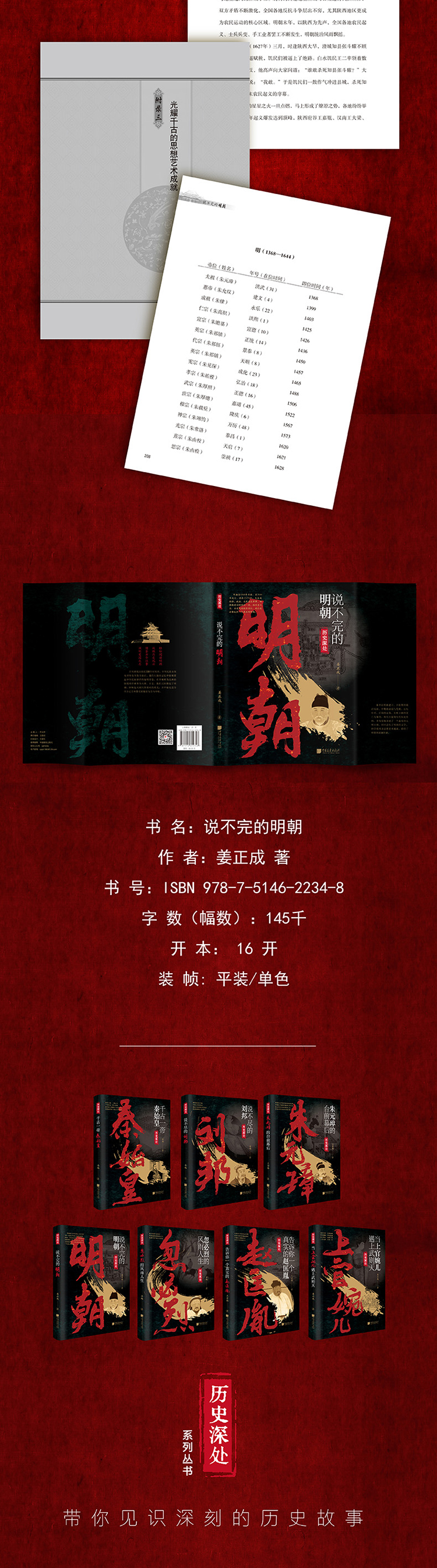

出版社: 中国画报

原售价: 58.00

折扣价: 33.10

折扣购买: 说不完的明朝

ISBN: 9787514622348

姜正成(笔名:若木),先后就职于国家航天部战术导弹研究所、江苏省沭阳县委办公室秘书、团县委书记,乡镇党委书记、县乡镇企业局局长、县外经委主任,县委常委兼公安局长,1997年2月调任新组建的地级宿迁市委政法委工作。2002年9月赴京创业至今,著有长篇侦破小说《红颜》、《红眉》、《红乳》。他于2004年编著的《狼道》一书成为全国畅销书,轰动中国,先后被十多个国家翻译出版。2011年由他编著的 “ 一目了然速读史 ” 系列(10本)被国家新闻出版署列为全国农家书屋重点推荐书目。由他主编的 “ 感恩 ” 系列《感谢失败》、《感谢仇人》、《感谢贫穷》以及《读唐诗 学写作》被多个国家购买版权并荣获国家出版进步奖、“ 非逻辑成功学 ”创始人。2015年7月被中华诗词协会授予 “ 当代中华优秀诗人 ” 称号。

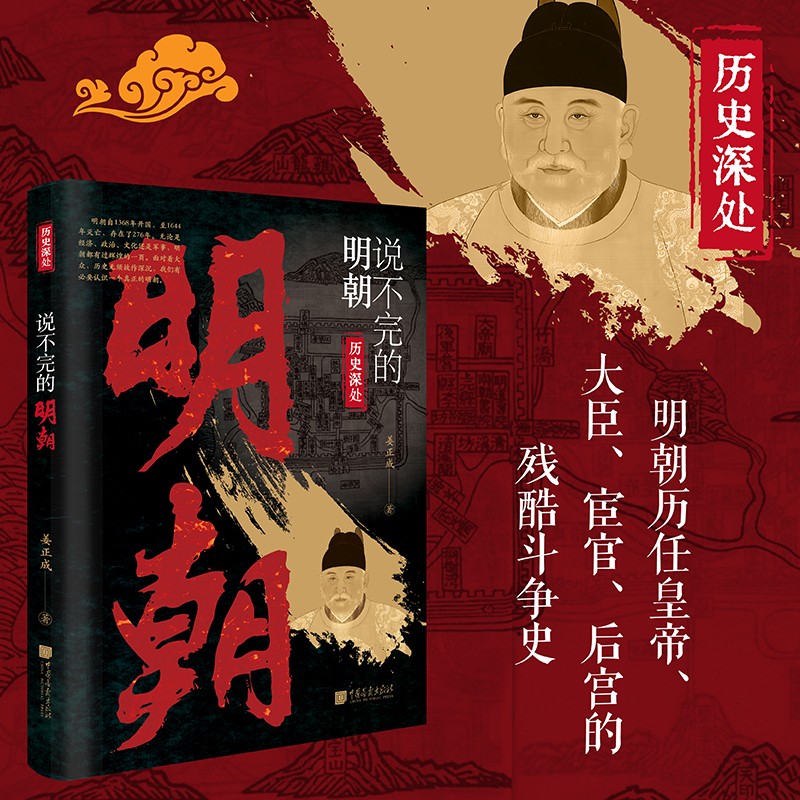

石人一只眼,挑动天下反 由蒙古人建立的元帝国在中国前后只统治了97年的时间,虽然蒙古人的铁蹄所向披靡,但元朝在统治中存在很多弊端,其中严重的民族歧视导致了末期的统治动荡不安,同时宫廷内部的斗争也愈演愈烈,很多地方的人民都难以维持生计。特别是末代皇帝元顺帝(史称元惠宗)妥懂帖睦尔即位后,更是荒淫残暴。国库空虚,物价飞涨,官僚对农民残酷剥削,阶级矛盾与民族矛盾在他统治的时候达到了白热化的程度。多种问题归结在一起,最终引发连年战乱。加之水灾、旱灾、蝗灾、瘟疫不断,河南、山东、河北、皖北等中原地区民不聊生,一时间田地荒芜,人民痛苦不堪。在这样地不利、人不和的诸多条件下,曾经横行欧亚大陆的大元帝国渐渐走上了灭亡的道路。 像许多朝代一样,严重的自然灾害也成了农民起义的导火索。 自1194年黄河决口之后,自然灾害成了当朝统治者最大的困扰。在史书上有记载的黄河决口就达两百多次,给中央财政造成了沉重的负担,也严重影响了人民的日常生活。河南一段的黄河几乎年年决口,元政府被迫年年征集民夫堵塞决口,加固河堤。由于连年来水患不断,元廷在泰定二年(1325年)二月成立了督水监。这本来是一件利国利民的好事,但由于当时元廷政治腐败,各级官吏营私舞弊、中饱私囊,用征役之名大肆掠夺民财,暗中克扣朝廷下拨的银两,导致矛盾激化,最终引发了元代末年著名的红巾军大起义。 红巾军领袖韩山童出身平平,他的祖父是河北来城一个教书先生创立了白莲教(一种秘密的宗教组织),以传教为名,暗地组织农民反抗元朝,后来事情败露,被充军发配到永年(今河北邯郸东北)。 韩山童后来将白莲教进一步发展壮大,聚集了不少受苦受难的农民,烧香拜佛。后来一传十,十传百,许多受苦受难、生活没有保障的农民都开始将希望寄托在神灵身上,加入了白莲教,每天烧香拜佛,祈求安宁。韩山童经常对这些教友灌输一种思想,说:“天下大乱,佛祖将要派弥勒佛下凡,明王出世拯救苍生。”这就给这个组织蒙上了一层神秘的色彩,白莲教借着当时老百姓对元廷的不满,大做宣传。当时怨声最为强烈的是黄河沿岸的百姓,他们不但受天灾,还得忍人祸。这个传说很快在河南、江淮一带深人人心。饥寒交迫中的百姓期待真的会有神仙下凡,普度众生。黄河治理的工程一开始,韩山童就意识到元统治已经丧失民心,发动起义的时机已经成熟。为了把群众鼓动起来,让人们都觉得他代表的是上天的意志,也就是要出师有名,他经过周密的部署之后,暗中挑选了几百个教徒,混人了挑河民工之中,在工地上暗中宣传一句民谣:“石人一只眼挑动天下反。” 从和尚到元帅 中国历史上的开国之君大多出身于名门望族。要么是生长于士大夫家庭,从小习文练武,为将来成就霸业打下基础,例如唐代的开国皇帝李渊;要么本来就是名臣良将,在统一天下的过程中有众人鼎力相助,例如宋代的开国皇帝赵匡胤。但也有出身草根称王的起义首领例如提出“王侯将相宁有种乎”口号的陈胜,但将其做到极致的只有明太祖朱元璋。 元文宗天历元年(1328年)九月十八日,朱元璋出生在州钟离东乡的一个小村庄(今安徽凤阳东北),父母是佃农,没有自己的土地,靠租种别人的土地来维持生计。他是家里的第六个孩子,上面有三个哥哥和两个姐姐,取名重八,后来因为这个名字不登大雅之堂,改为元璋,字国瑞。他小的时候曾读过几个月的私塾,后因交不起学费,只能退学给地主放牛,基本属于目不识丁的文盲。元至正四年(1344年),淮河流域大旱,随即引发了蝗灾、瘟疫等,老百姓本就困苦的生活,更是雪上加霜。朱家在这场劫难中也遭受了毁灭性的打击,朱元璋的父母、大哥、大哥的儿子在这场灾难中相继去世,大嫂带着孩子逃回了娘家,家里仅剩下他和二哥。虽然保住了性命,但吃饭又成了他们的问题,家里连一粒米都没有,实在是没办法生活。二哥无奈之下跟随别人外出逃荒,成了流民。好心的邻居就给朱元璋指了一条生路,说他家中没有亲人,不如去寺院里当和尚,这样最起码不会饿死。于是,他就到附近的皇觉寺当了小和尚。说是小和尚,其实是给人使唤的用人。朱元璋每天伺候师父、师兄,起早贪黑,扫地、上香、敲钟、做饭,日子过得很苦。但是,那个时候要在皇觉寺混口饭吃也不容易。原来,皇觉寺是靠出租土地收租米过日子的,这年灾情严重,农民收成不好,皇觉寺也就收不到租米了。朱元璋刚到寺里待了五十天,寺里就断粮了。师父、师兄们也离开寺院到外面去化缘,朱元璋也带着小木鱼和钵到淮西一带流浪化缘。他不但出身贫苦,做了和尚,又做了讨饭的人,可谁会想到这样一个人最终开创了一个朝代呢! 招贤纳士 朱元璋认识到,要称霸天下,就需要有谋略的人辅佐。任何一个朝代的建立,都不是一两个人的功劳,更不是开国皇帝的功劳,能否成就大业,一个很重要的因素就是能不能笼络到优秀的人才。例如,汉代的刘邦身边就有张良、陈平等一帮谋士,而朱元璋的成功,也离不开一个人的贡献,那就是刘基--刘伯温。 朱元璋在攻取金华之后,听说江南地区人才辈出,就下令广开门路招贤纳士。当时浙江的名士以青田的刘基、龙泉的章溢、丽水的叶琛、浦江的宋濂这四位最为著名,被人称为“浙东四先生”。朱元璋当时发展迅猛,但他没有被胜利冲昏头脑,立即派人重金礼聘,但能被称为一方文士的自然都颇为清高。朱元璋一再恳请,精诚所至,金石为开,终于打动了四位先生,他们来到了朱元军中,共谋天下大计。 朱元璋一见到四位先生便诚恳地说道:“今为了天下百姓苍生,委屈了四位先生。”他们听了这话,深受感动,认为朱元璋心系天下百姓,一定会深得人心,是个成大事的人,纷纷表示愿意在朱元璋麾下效力。这四人日后都成为平定乱世、治理大明江山的能臣。特别是刘基(字伯温),他不但辅佐朱元璋扫平群雄,统一全国,更具有传奇色彩的是,他在功成名就的时候急流勇退,是中国历史上少有的帮助君主夺得天下之后没有遭到打压的人物。他更是上知天文,下知地理,料事如神,和诸葛亮一样成为人们心目中的偶像,深受人们的尊崇。 在与刘基相见所设的酒席上,朱元璋这位久经沙场的大帅很有闲情逸致地问刘基道:“不知先生吟诗作赋的本领如何?”刘基微笑着回答说:“那些不过是读书人的雕虫小技,作起来没有半点难处。这时,朱元璋便随手扬起手中的斑竹筷,请他以此为题赋诗。刘基不假思索,脱口而出:“一对湘江玉箸看,二妃曾洒泪痕斑。”朱元璋听后,对他的才气很钦佩,但还是装作不满,皱了皱眉头说道:“未免书生气太浓了!”刘基揣摩透了朱元璋的心思,知道一位胸怀天下的人,怎么会喜欢这些风花雪月的诗句,于是不慌不忙地接道:“汉家四百年天下,尽在留侯一箸间。”这句算是说到了朱元璋的心窝子里。刘基巧妙地将张良用筷子为汉高祖刘邦分析天下大势的典故,放进了诗句,将朱元璋喻作汉高祖刘邦,而自比留候张良。朱元璋听了这句是又惊又喜,一为刘基的才气,二是因为当时朱元璋帐下,虽然人才济济,也常把自己比作刘邦,称李善长可为萧何,徐达也可抵韩信,常遇春可比樊哙,但就是缺少张良这样谋臣式的人物。朱元璋大笑道:“伯温这个时候来到我身边,正是上天赐给我的张良啊。 刘基也从交谈中看出朱元璋有胆有识,便向朱元璋详细分析了天下群雄逐鹿的形势,阐明了当前应对时局的十八条对策,深得朱元璋赏识。这一幕和诸葛亮对刘备分析天下局势不谋而合,也难怪后人将刘基与诸葛亮相提并论。朱元璋从自己建立队伍以来,一直对人才特别尊重,凡是他认为有才能的人,都给予了相应的待遇,他也特地给刘基修建了礼贤馆,把他留在自己身边,共议征讨大计。刘基也不使命,审时度势,运筹帷幄,总能献上良策,史书上称他“每遇危难,勇气奋发,计划立就”。意思是说,每当朱元璋遇到危难的时候,刘基总能献出良策,帮助他渡过难关。 在朱元璋成功攻占徽州后,他又听说附近有能人贤士,便亲自去石门拜访当地名士朱升,向他讨教治国平天下之策,朱升没有多说,只是送给了朱元璋九个字:“高筑墙,广积粮,缓称王。”朱元璋听后思量当下形势,觉得确实需要如此。朱升的话虽然不多,但却成了指导朱元璋进一步夺取天下、建立大明王朝的行动纲领。 打破偏见,还原真实的大明王朝。 说到明代,人们首先想到的可能是皇帝昏庸、太监专权、朝政腐败,似乎由此判定了明廷乏善可陈,其实这是对明代的偏见与误解。 明代自1368年开国,至1644年灭亡,存在了276年。单从朝代的寿命而论,明代就已经让中国历史上的许多封建王朝无法企及。而且无论是经济、政治、文化还是军事,明代都有过辉煌的一页。面对大众, 历史无须故作深沉,我们有必要认识一个真正的明代。 以演绎的口吻讲述正经的历史,嬉笑怒骂间讲透大明三百年。 本书是按照历史脉络来叙述的,综合了各类文献资料,采用了基本的历史事实,讲述的是历史典籍中存在的人物。但在某些事件和场景中,为了使人物形象更加丰满,提升作品的可读性和趣味性,使这套大众读物更具表现力和感染力,作者在创作时运用了一些文学手法,增加了场景的描写、人物心理描写和情感描写。 政治经济文化军事,全方位解密大明王朝由盛转衰的原因。 明太祖朱元璋立国以后,总结宋、元灭亡的教训,深感机构肿吏治腐败会导致国家灭亡,于是在明初就制定了苛刻的法律,废除了丞相,并设置锦衣卫以查处各地官吏的不法行为。虽然这一切在明代统治初期发挥了重要的作用,但随着专制制度的加强,厂卫制度的弊端日益显露。明延建立内阁大学士制度防止丞相专权,同时建立了完备的中央运转机制,以至于明代中期虽然皇帝昏庸无能,但国家的大政方针依然能有条不紊地执行,成为世界政治文明史上的一种独特的景观。 历任皇帝的人生经历与宫闱秘事,看大明王朝残酷的权力斗争。 武宗乱政、奸臣当道、明末后宫三疑案、权倾朝野魏忠贤、忧国忧民东林党、熹宗之死、义军四起,上吊万岁山……大明后宫的八卦只有你想不到,皇帝、大臣、宦官、后宫,斗起来花样百出!