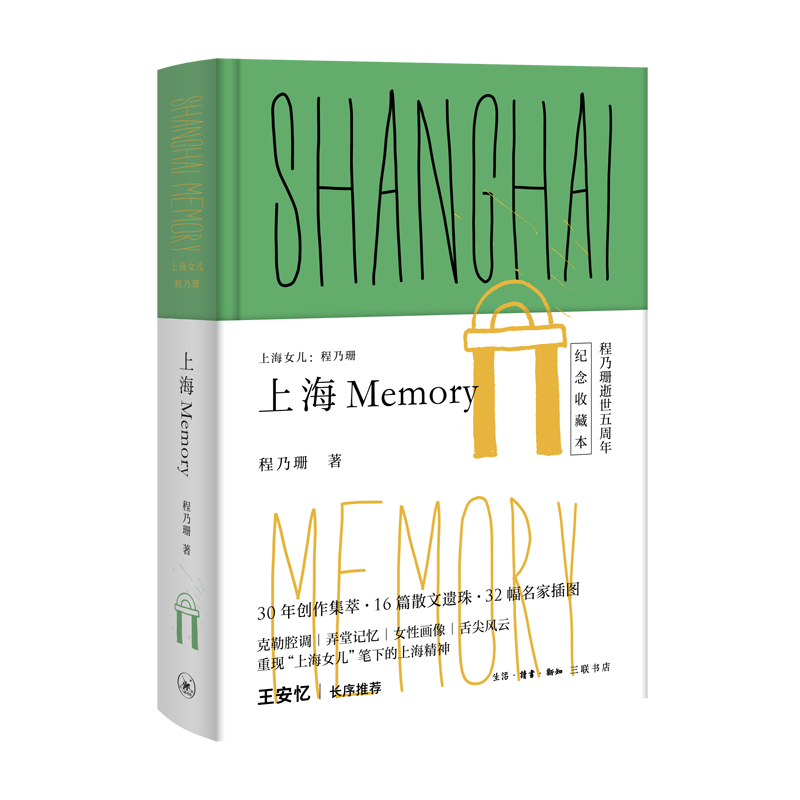

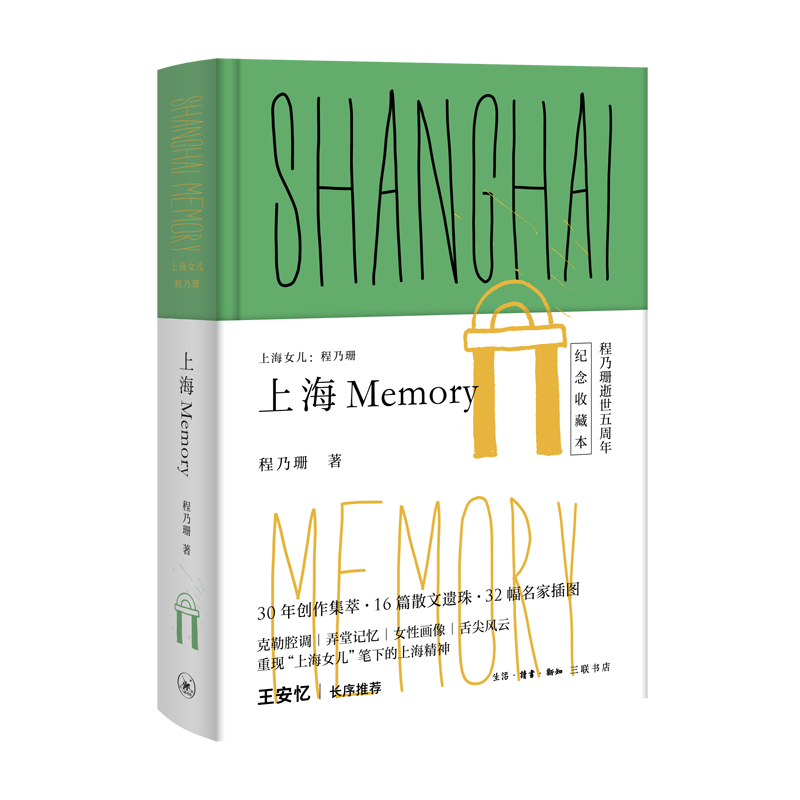

出版社: 三联书店

原售价: 45.00

折扣价: 30.20

折扣购买: 上海Memory(纪念收藏本上海女儿程乃珊)(精)

ISBN: 9787108063434

程乃珊,1946年出生于上海。1949年全家迁居香港,50年代中期,又举家返回上海。父母亲都是40年代的大学毕业生,有很好的文学、音乐修养和外语造诣,对她影响颇深。1965年程乃珊从上海教育学院英语专科毕业,任中学教师20年之久。1979年在《上海文学》发表处女作《妈妈教唱的歌》,1982年开始从事专业文学创作。主要代表作有《蓝屋》《穷街》《女儿经》《金融家》等。1991年始穿梭于沪港两地,涉足传媒和纪实写作,着重关注沪港两地文化、经济、民生的差异和渊源,代表作有《双城之恋》《老香港》《上海街情话》等。她还关注上海文化的研究和纪实,先后出版了《上海探戈》《上海LADY》《上海FASHION》《上海罗曼史》《上海先生》等上海系列纪实散文集。

上海老话称照片为“肖照”。肖照,其实这个 词语十分贴切,而且很文艺,很雅。 上海大约是全中国最注重拍肖照的一个城市。 19世纪50年代,中国还在咸丰年间,上海已开 设出全国首家照相馆“公泰”,经营者罗元是个广 东人,曾为清道台吴健彰的会计司。那时拍照片收 费昂贵,直到20世纪20年代,一张全身小照片要收 大洋一两块,当时一担米不过卖三块大洋。故而现 今拿得出20年代照片的上海人家,多为旧时望族、 富有人家之后。 照片刚在上海问世时还不兴拍风景或静物,多 为人的肖像。照片是人的肖像的克隆,故而上海话 称为肖照实在十分贴切。 直至清末,上海地区的照相业已十分发达,故 而后人公认,中国的照相业是从上海开始的。1905 年出版的《绘图游历上海杂记》也曾记载:“照相 之法,出自西人,传于上海……” 查考上海近代史,我们可以发现,但凡中华第 一的西方现代文明,永远是在上海萌芽破土,也唯 有上海的水土才适合这些西方新玩意的生长。 不过上海的市井百姓,在摄影术刚刚传入时, 将其视为摄人精血的邪门歪道。传说早年的上海人 唯有在每年年关上城隍庙烧香时,才去照相馆让镁 光灯对自己闪一闪,然后照片也不拿就走人,为的 是将一年的晦气摄去,喜洋洋地迎接新年。难怪相 传上海首家照相馆就开在老城隍庙,似是有理可据 的。 19世纪70年代,上海的照相业已逐渐兴隆,去 照相馆留个影,一般中上等上海人家都视之为十分 隆重的事,不再有迷信的顾忌。 为招揽生意,上海的照相馆竞相为名伶名妓照 相,再将其出售,有点如今日的明星闪卡,以迎合 小市民娱乐观赏的心态,所以上海早期的照相馆大 都集中在三马路(今汉口路)、四马路(今福州路 )上。 1884年《点石斋画报》第三期,刊登一幅题为 “我见犹怜”的图,画中两个太太,一位坐着,一 位站着,中间隔着一张西洋式圆桌,桌上放着一盆 花卉,背后是画着堂吉诃德式风车的西洋风景屏风 。由此可推测,在19世纪80年代,上海人拍肖照已 相对普及,连深闺中的淑女贵妇也会出来拍肖照, 可见上海文明开放之先。 直到20世纪30年代,拍肖照在上海人生活中, 仍属一件大事,绝不像现今这样,照相机里永远装 着胶卷,随意揿几张无所谓。 上海人第一张郑重其事的照片,当为满月照, 然后是百日照、周岁照、入学报名照、大学毕业照 、结婚照、与第一个孩子的合影照……从前上海人 ,四十岁一过,好像戏已唱完,连拍照片的兴头也 疏懒了。于是,只有逢四十、五十、六十等大生日