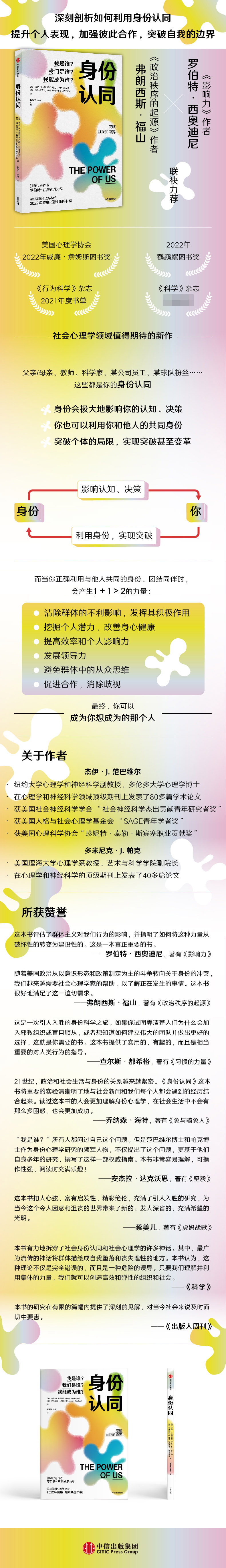

出版社: 中信

原售价: 59.00

折扣价: 38.40

折扣购买: 身份认同:我是谁?我们是谁?我能成为谁?

ISBN: 9787521754148

纽约大学心理学和神经科学副教授,多伦多大学心理学博士。曾在《纽约时报》、《华尔街日报》、《哈佛商业评论》、《华盛顿邮报》、《科学美国人》和《石英》等报刊上发表文章,在心理学和神经科学领域顶级期刊上发表了80多篇学术论文。曾获美国社会神经科学学会颁发的“社会神经科学杰出贡献青年研究者奖”。

第一章 “我们”的力量 黑措根奥拉赫位于德国南部,以流经此地的奥拉赫河命名,是一座充满田园风情的小城。这条河同时也是两位宿敌的分界线。 正如许多传奇故事一样,本故事始于两兄弟。达斯勒兄弟——阿道夫(即阿迪,Adolf )和鲁道夫(即鲁迪,Rudolf)都是鞋匠,二人在第二次世界大战前合伙制鞋。他们筚路蓝缕,在母亲的洗衣房里创立了达斯勒兄弟制鞋公司,专门生产运 动鞋。 1936 年柏林奥运会上,美国黑人田径明星杰西·欧文斯穿 的鞋正是由达斯勒兄弟鞋厂制造的;欧文斯穿着达斯勒兄弟的鞋,在奥运会上赢得了四枚金牌,这令当时的德国元首阿道夫·希特勒大为恼火。但欧文斯的胜利却给达斯勒兄弟带来了国际曝光率,他们的鞋子也因此风行一时。 没有人确切知道兄弟二人因何心生嫌隙。但据传说,二人之间的矛盾起源于 1943 年发生的一次空袭。当时,阿迪和妻子同鲁迪一家躲进了同一个防空洞 ,阿迪大骂道:“这些无耻的浑蛋又来了。”当时阿迪更有可能骂的是盟军战机,但显然鲁迪却误会阿迪在辱骂自己和家人。 “二战”虽结束了,但阿迪与鲁迪之间的战争却开始了。这场战火也引燃了他们的家乡,使其分裂数十年之久。达斯勒兄弟制鞋公司最终没能幸存。1948 年,兄弟二人分拆了业务,于是黑措根奥拉赫便成了同时拥有世界上最大两家制鞋厂的城市。在奥拉赫河两岸,两家公司旗帜鲜明地对立着。 这两家如今总价值已超过 250 亿美元的巨无霸制鞋公司,在当时变成了一对打得不可开交的同城对手。两家品牌之间的冲突同时还延伸到了员工及其家庭之间,该镇的居民纷纷标榜自己隶属于阿迪或鲁迪阵营。在镇上走动时,人们会低头观察对方的鞋子,以确保他们不会与对立阵营的成员打交道。因此,黑措根奥拉赫后来以“弯脖子城”而闻名。 芭芭拉·斯密特在她的图书《闯进球场》中描述过,小城两边都拥有各自的面包店、餐馆和商店。1 如果某一边居民进入对方的区域,对方就会拒绝为他们服务。许多家庭因此分裂。曾经友善的邻居也变成了敌人。跨公司阵营约会或婚姻也受到了极大阻碍!直到达斯勒兄弟去世,这种紧张局势才有所缓解。如今,两家公司之间的竞争更多地体现在业务和足球场上。但是当时达斯勒兄弟二人却把他们对彼此的敌意一直带进了坟墓——他们二人被分别埋葬在小镇墓地的两端。2 不过他们创办的公司却延续至今。它们正是由阿迪创立的 阿迪达斯和由鲁迪创立的彪马。黑措根奥拉赫的市长近期解释道, “因为我姑妈,我曾是彪马家族的一员。小时候,我同众多彪马家族的孩子一样,只穿彪马的衣服。在我们的少年时代,有这样一句笑谈:你穿你的阿迪达斯,我穿我的彪马。我就是彪马家族的一员” 。直到阿迪和鲁迪离世很久之后的 2009 年,在经历了 数十年的对立之后,两家公司的员工共同参加了一场足球友谊赛,这才标志着这场宿怨的终结。 令人震惊的是,达斯勒兄弟之间这场漫长而又艰苦卓绝的对抗,并非起因于某件沉重的事情,起码没沉重到会让一座城市分崩离析。他们之间的对抗与政治或宗教无关,也与土地、黄金或意识形态无关,而仅仅是因为鞋子。或者更准确地说,是因为基于鞋子的对立身份。这些社会身份一旦被创造出来,它们就会产生巨大的力量,它们决定了员工及其家人还有后代会在哪边居住、用餐和购物。 然而,关键问题并不是达斯勒兄弟为什么会因鞋子开战。毕竟,自该隐与亚伯以降,亲兄弟俩便互为最容易滋生妒忌的对手。问题在于,为什么其他人也都随之彼此对立?为什么镇上的其他人会如此欣然地接受一方而仇视另一方? 飞机上的心理学家 在旅行时,我们放好行李并挤进狭小的座位后,常常会和旁边友善的陌生人聊起天来。这些闲谈往往会遵循一种熟悉的模式。“你是哪里人?”“你为什么要去达拉斯(波特兰、悉尼或台北)?”当然还有,“你是做什么的?” “噢,呃,我是一名心理学家。” 十有八九,这种回答会引来相同的回复:“呃,噢——你不会是在对我做心理分析吧?你能读懂我的心思吗?” 我们通常只会一笑置之:“哈哈,别担心,我不是那种心理学家。”不过偶尔出于好玩,我们也会试一试。 我们是社会心理学家,更具体地说,我们是研究社会身份的心理学家。我们研究人们所认同的群体如何影响他们的自我意识,研究他们如何感知并理解世界,以及他们如何做出决定。 如果其他类型的心理学家想对一位乘客进行心理分析,他们会提出与我们截然不同的问题。临床心理学家可能会问你对于焦虑及抑郁的感受,或者关于精神疾病的家族史。一个老派的临床心理医生可能会问你的梦境或者问你与母亲的关系。个性心理学家可能会拿出一套大五人格特质测试清单,来测量你的外向性、责任心还有对新体验的接受程度。其他的心理学家可能会询问你在家中的长幼顺序,或者询问你认为对自己造成最大影响的一段生活经历。 而我们则会问你关于你的群体认同的情况:你对自己的哪 些群体身份引以为傲?你发现自己会经常想起哪些群体成员?哪些因素会影响别人对待你的方式?你觉得自己与哪些群体关系紧密? 你对这些问题的回答会提供一些定义你身份的有效线索。我们认为,你会倾向于遵守回答中给出的群体的规范,遵循这些群体的传统,并为具备这些群体的特征而自豪。我们还推测,只有身处这些群体中,你才会表达异见并谈论自己的真实想法。这可能有些出人意料,因为表达异见并不是一件容易的事情,而人们往往只在真正在意某群体时才肯表达异见。 我们可以做出如下推断:你往往会喜爱并信任这些群体里的成员,若有必要,你还愿意为他们牺牲自己的资源和福祉。我们还可以推测出,若你所属的任何群体存在宿敌,你会对敌对群体成员有何感受以及你会如何对待他们。若我们了解到,你认为你所属的一个重要群体受到了不公正对待,那我们基本上能明确你会支持谁,也能明确你会加入何种事业以及会为谁而战。 当然了,你身上体现出的要素还远不止这些。但是,当一个人别无选择而与一个陌生人同处 3 万英尺 a 的高空时,这些分析已经完全足够了! 在旅行时,当人们之间进行了此类对话后,他们之间通常会形成一种微弱而短暂的纽带。但这种纽带几乎不会巩固并延续。比如,它们很少成为构成某人身份的一部分。 在本书中,我们会用大量的篇幅来讨论群体如何真正成为构成我们身份的一部分,因此我们最好事先定义这些术语。身处同一架飞机上的 50 人或 150 人并不是一个群体,起码在心理学上无法构成一个群体。他们只是一群人的集合,在某段时间内,他们聚集在狭窄的空间里,共同呼吸着污浊的空气,一起享用不合胃口的飞机餐。但他们缺乏团结意识,缺乏集体感和纽带感。他们仅仅同为乘客,并不具备有意义的社会身份。 大多数航班上的情况都属此类情形。乘务员们可能是一个群体,因为他们有着共同的身份感,一起旅行的家人或同事也是一个群体。但如果将飞机上的乘客视为一个整体,那么他们并不属于同一个群体。 特定的环境可以使一个整体产生集体感和团结意识,从而形成一个群体——即使这类群体的存在只是暂时的。几年前的一个暴风雨夜,我乘飞机沿着美国东海岸回家。透过飞机的舷窗,乘客们可以看到外面闪烁着一排雷暴——巨塔状的云层漆黑如墨,高高耸起,闪电在云塔中怪异地穿梭,不时发出耀眼的雷光。飞机继续向北航行,飞行员控制着飞机在云层间曲折前进。天气愈加恶劣了,这架小型通勤飞机开始不断颠簸震颤起来,机身也吱吱作响,情况十分不妙。“我们遇到了气流,乘客们,”一位飞行员在难免有些杂音的对讲机中广播道,“但别担心,我们会安然无恙的!” 那句“我们会安然无恙的”并没有达到预期效果。人们的神情惶恐起来,面面相觑。人们坐在一排排座位上,议论声开始嘈杂起来。在引擎的轰鸣声里,乘客们讲述着他们之前经历过的暴风雨航行,互相安慰着一切都会好起来。事实也确实如此。飞机最终冲破了雷暴区,并安全着陆,甚至都没有延误。 但那趟航班上乘客的心理特征与一般情况不同。飞机上每个人拥有的共有经历,是他们短时间内建立起集体纽带和团体意识的基础。乘客们一起度过了一段紧张而独特的时光。飞机着陆后,所有人都鼓掌欢呼。在航班上的这段时间里,他们共享着同一种身份。 在本章中,我们将介绍一些关于身份的基本原则,这些原则将为本书的其余章节奠定基础。原则之一如下:尽管我们拥有持久、稳固且意义深远的长期社会身份,但人类的心理特征也使我们在暂时团结的情况下愿意彼此联结在一起。某些情况会帮助你建立起与他人的身份认同感,比如在对同事实施海姆利希急救法或祈祷你的航班安全着陆时。当一连串的境遇让我们意识到我们正与他人共享同样的经历或特征时,一系列心理活动会自发启动,使我们感觉自己是某个群体的一部分,不仅如此,这还会使我们真正成为一个群体。 这种以群体为导向的心理产生的影响是深远的。我们的社会身份为团结一致提供了强大基础。但正如我们在“弯脖子城”看到的那样,社会身份还可能是重大分歧的起源。 社会真空 如果我们把群体间发生冲突的所有原因列出来,那将是一 份可怕的清单:争夺稀缺资源,如土地、石油、粮食、财富或水源;为神圣的信仰、神明还有圣地而战;长期积累的蔑视与侮辱;渴望荣誉的领袖为了追求财富、名望或更高的民众支持率;错误观念及误解;对未知和其他群体的恐惧;为争夺地位、炫耀权势和抢夺权力而战。 似乎任何事情都有可能导致不同群体分崩离析。事实证明,甚至连鞋子都可以。正如我们在“弯脖子城”看到的那样,从局外人的角度来看,构成他们群体身份认同的基础和他们之间分裂的缘由可能并无特别之处,但对群体成员自身而言,这些事情却有着深刻意义。鞋子看起来微不足道,不足以让人们因此形成群体,但为了理解这些看似不重要的事物如何会成为构成身份的有力基础,我们需要聊一聊我们认为的心理学史上最重要的研究。 这些研究被称为“最简群体研究”,它们基本上只是围绕一个控制条件而开展的。 诸多因素交叉在一起,可以使不同的群体彼此仇视、歧视,甚至想要给对方造成重击。为争夺稀缺资源而造成的冲突,可能与消极的刻板印象和权势差异彼此催化。领导人的分裂言论也可能会进一步激化这种敌对情绪,对几十年甚至几百年前的古老战争的记忆也会进一步强化这种情绪。包括以上种种因素在内的各种因素,都可以以独特的方式结合,促使群体间产生冲突。 为了掌握群体间关系的基本动力学,社会学家希望能够甄别出这些不同的因素并分别进行研究,就像化学家把化合物分离出来,以更好了解其性质一样。然而,在现实生活中,要想从存在于宗教、种族或政治群体之间的冲突中分离出一个单一组成部分是极其困难的,因为它们是相互依存的。这些因素往往作为一个整体而出现。 为了解决这个问题,并理解造成冲突的根源,布里斯托大学的亨利·泰弗尔与他的合作者想出了一个绝妙的主意。当化学家们想要分离出一种化合物时,他们会制造出密闭的真空环境。遵循这一逻辑,泰弗尔与他的同事们想出了一种制造社会真空的方法。他们制造出一种情境,其中,与群体之间冲突有关的刻板印象、资源不均、侮辱等因素被全部消除,只剩下一种最简单的群体间的环境。这一情境涉及两个群体,但不存在任何能够普遍引发歧视或冲突的因素。 消除了所有这些关键因素后,他们创造了一种社会真空形态,接下来他们可以慢慢地开始往这个情境里增添不同的因素,以探究是什么因素导致了区别对待和冲突。例如,他们可以在这里增加一点资源竞争,在那里增加一点刻板印象,诸如此类,他们便能够研究这些因素分别如何影响群体之间的关系。 为了创造一个社会真空,研究人员不能使用先前便存在于现实生活中的群体,因为他们具有一定的心理负担。相反,他们根据随机且基本上毫无意义的标准将受试者分配到全新的群体 中。3 在一项研究中,受试者被告知,根据他们认为图像上显示的点的数量,他们会被分成“高估者”和“低估者”。在另一项研究中,根据受试者对保罗·克利或瓦西里·康定斯基抽象艺术的偏好情况,他们被分为两个群体。但事实并非表面看起来的那样。分配到高估组的人并没有真的过高估算点的数量,克利粉丝组的成员也不一定就是喜欢《唠叨的机器》(Twittering Machine,没错,这是克利一幅著名作品的真实名字)。在每个案例中,研究人员基本上通过掷硬币的方式,将人们随机分成不同的群体。这确保了他们实际的点数估算状态或艺术家偏好问题不会影响他们如何对待群体内成员和群体外成员。 然后,研究人员要求这些受试者在他们的群体内成员(比如克利的粉丝)和群体外成员(即所谓的康定斯基的粉丝)之间分配资源。在几项研究中,受试者将钱分给匿名的群体内成员和匿名的群体外成员。研究人员采取了一些措施,尽可能保持此情境不受外界干扰,以确保实现社会真空。受试者与两组中的其他成员没有任何互动。他们没有经历相互了解的阶段,没有建立个人联系的机会,也没有产生资源方面的竞争。两个群体仅仅只是被分成了“我们”和“他们”,是两个最简群体。 受试者对于资源分配的决定并不是零和游戏。这一点很重要,因为这意味着给予其中一组更多资源并不意味着给予另一组更少的资源。最后,他们做出的决定对他们自己的结果也没有直接影响,他们个人不能通过不同的分配方式赚取更多或更少的收入。 究人员认为这将是一个极佳的控制条件。因为所有可能在群体之间导致歧视的因素都已大致被排除,似乎群体间和谐共存的坚实基础已被奠定。此项工作一旦确定,他们就可以进行进一步研究,系统性地增添不同的成分,以探究出究竟什么才是造成群体间冲突的关键因素。然而,即便对于研究人员来说,研究结果也是十分令人震惊的。 被分配到最简群体的人们不但没有消除他们的群体间偏见,反而一直偏袒自己的群体,歧视对方群体。如果掷硬币的结果让他们相信自己是康定斯基的粉丝,他们会把更多的资源分配给康定斯基的粉丝,而不是克利的粉丝。反过来,对于克利的粉丝而言,情况也是如此。 有一点尤为值得注意,实际上人们有时会将群体间的差异最大化。如果可以选择的话,他们可以给群体内成员少分配钱,但前提是群体外成员得到的钱更少。 研究人员已经排除了他们能够想到的一切因素,包括刻板印象、资源冲突、地位差异。那么还有什么因素没被考虑到呢?社会真空中还有哪些因素导致人们对这些最随机、最短暂、最无意义的不同群体表现出如此明显的偏好? 亨利·泰弗尔及其同事得到的答案是社会身份认同。4 似乎仅仅是被归类为一个群体而非另一群体,这一事实就足以将该群体的成员身份与群体中个人的自我意识联系在一起。身处实验室的时候,人们没有把自己看成一项古怪的资源分配实验中不偏不倚的观察者,而是一个具有价值和意义的真正社会群体的成员。即使在这种社会真空状态下,人们也会与匿名的陌生人共享一种身份认同感,而这仅仅是因为他们相信自己是同一群体的一部分。 · 从“我是谁?”到“我们是谁?”到“我能成为谁?”,深入剖析人们的社会身份认同及其运作方式,揭示如何利用身份认同发挥个人、集体更大的力量 · 《影响力》作者罗伯特·西奥迪尼、《政治秩序的起源》作者弗朗西斯·福山等著名学者赞誉有加 · 获美国心理学协会2022年威廉·詹姆斯图书奖、 2022年鹦鹉螺图书奖,被列入《行为科学》2021年度书单,《科学》杂志权威推荐,《出版人周刊》星级推荐 · 社会心理学领域新兴领军学者扛鼎之作,用新研究、新视角,揭示如何利用身份发挥群体对个体和社会的促进作用