出版社: 中国友谊

原售价: 28.00

折扣价: 0.00

折扣购买: 月亮与六便士(精)/轻经典

ISBN: 9787505735002

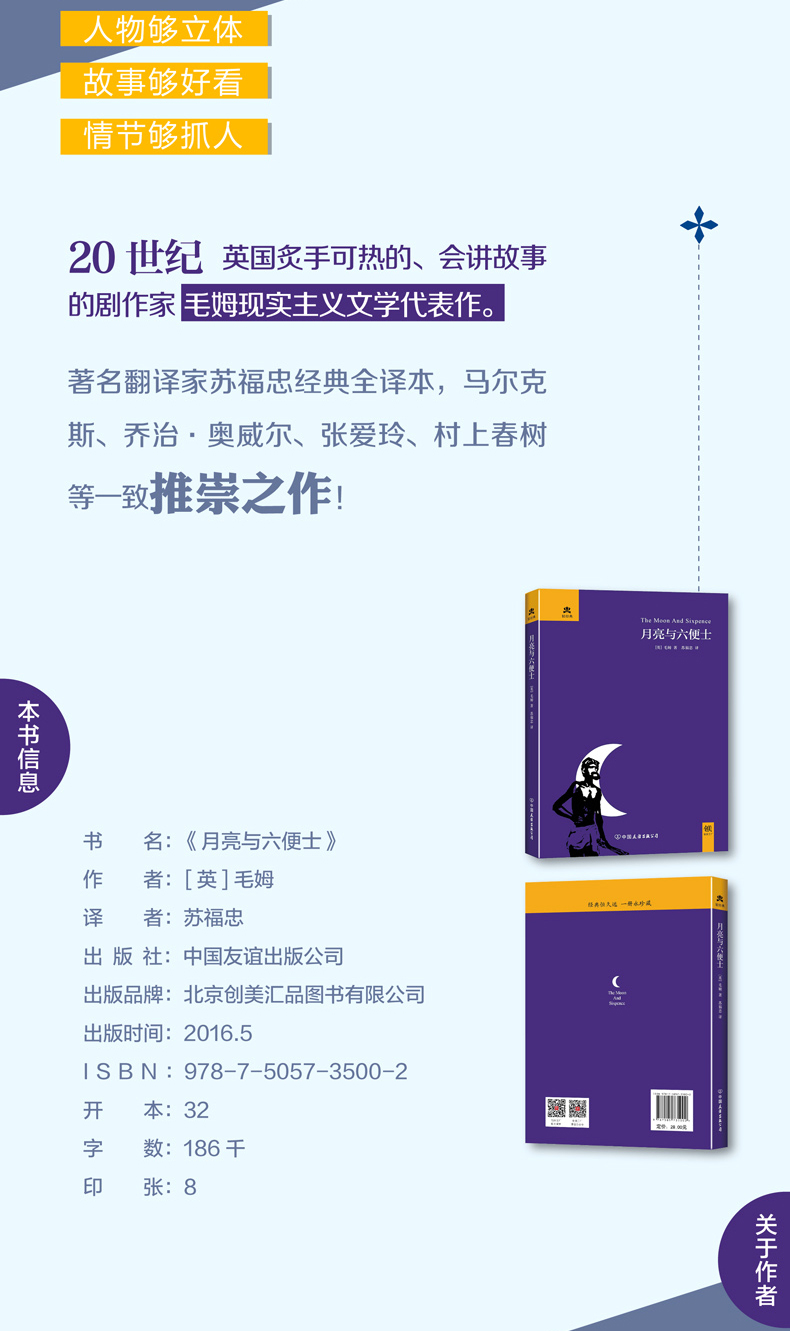

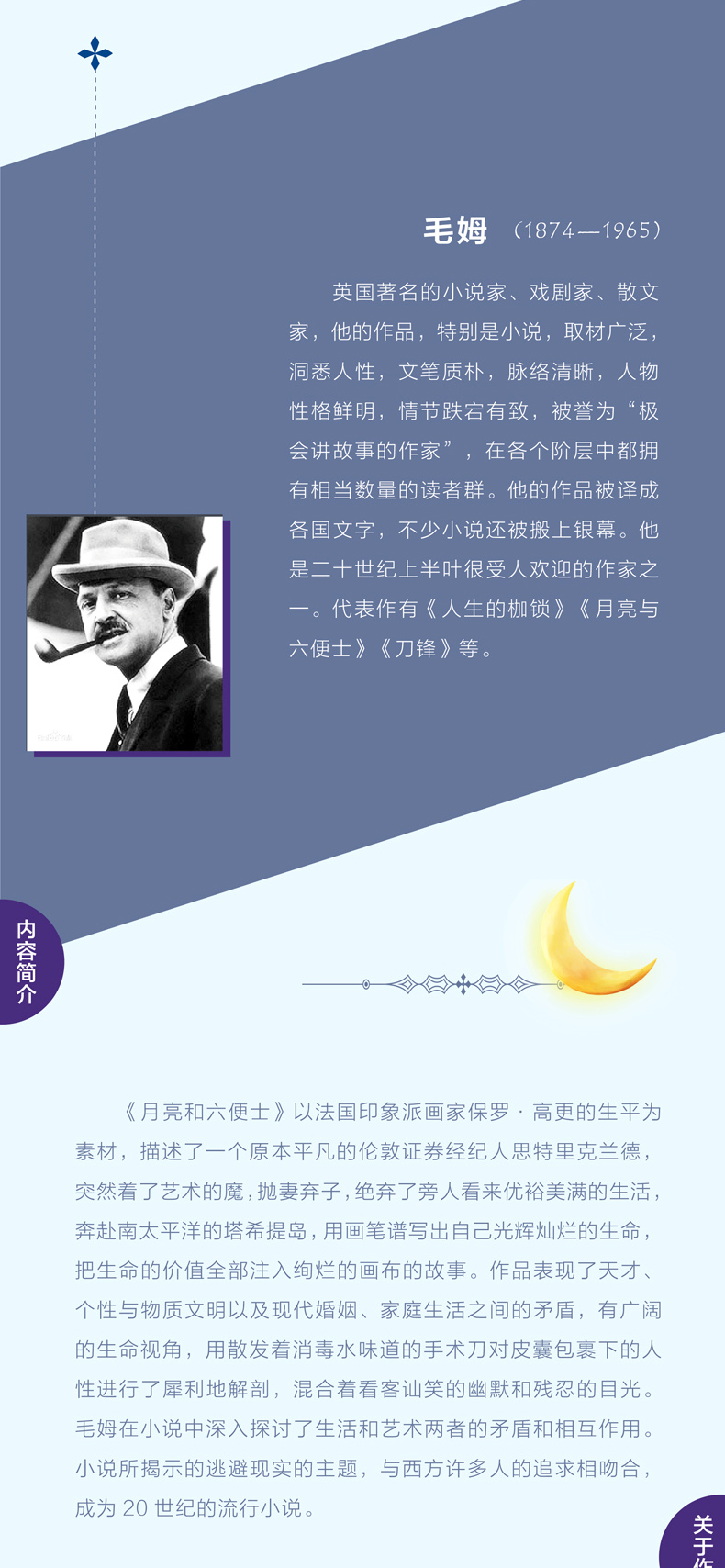

毛姆(1874—1965),英国小说家,散文家,戏剧家,出生于法国巴黎。 十岁时,父母已相继去世,遂被送往英国肯特郡,与叔父一起生活。1892年起,在伦敦的圣托马斯医院学习医科,同年,发表了首部小说《兰贝斯的丽莎》,广受好评,遂弃医从文。第一次世界大战期间,加入法国红十字会,后受英国军方指派,在瑞士和俄国开展情报工作。曾多次赴南太平洋和远东地区旅行,许多小说因此颇具异域情调。晚年撰写了许多回忆录和文学批评,至八十五岁时方才搁笔。 主要小说作品: 《人性的枷锁》(1915) 《月亮和六便士》(1919) 《叶之震颤》(1921) 《面纱》(1925) 《刀锋》(1944) 苏福忠,山西陵川人,知名翻译家,人民文学出版社编审。从事编辑工作30多年,编辑过《莎士比亚全集》《伍尔夫文集》《福斯特文集》等大型系列图书,也编辑过《守望灯塔》《太阳来的十秒钟》等多种散本图书。译作有《红字》《瓦尔登湖》《一九八四》《动物农场》《月亮与六便士》“爱德华庄园》《亨利五世》《亨利六世》《亨利八世》《漫漫长路》等,著作有《译事余墨》《编译曲直》《席德这个小人儿》等。1991年获包玉刚基金会奖学金,到英国进修一年,2008年受爱尔兰文学署邀请,到爱尔兰进行交流、讲学。

一 说实话,我最初认识查尔斯·斯特里克兰德,一 点也没有看出来他身上有什么不同凡响的东西。然而 ,现如今,很少看见谁还会否定他的伟大。我这里说 的伟大,不是平步青云的政治家所取得的光环,也不 是功成名就的军人赢得的英名。那是一种特质,属于 他们所占据的位置,与个人关系不大;环境一经发生 变化,那种盛名就会大打折扣,名不副实。首相退下 官位,人们屡见不鲜的只是一个夸夸其谈的演说家; 将军脱下戎装,不过是集镇上的一介草莽英雄。查尔 斯·斯特里克兰德的伟大是看得见摸得着的。你也许 不喜欢他的艺术,但是无论如何你难以拒绝它,你很 难会没有兴趣。他让你不得安生,让你乖乖就范。他 为人取笑的日子一去不复返了,为他辩护或者说他的 好话,都不再看作是性格古怪,言辞偏激。他的种种 毛病为人们津津乐道,认为是成就他取得成绩的必需 品。他在艺术上的地位仍有讨论的余地,赞美者的奉 承也许像诋毁者的非议一样率性而为,捉摸不定;然 而,有一点是毋庸置疑的,那就是他有天赋。在我看 来,艺术上最令人感兴趣的东西是艺术家的个性;如 果个性鲜明,我愿意原谅一千个毛病。我以为,与艾 尔-格列柯相比,贝拉斯克斯是一个更高明的画家, 但是习惯势力作祟,无人对他顶礼膜拜:这个克里特 岛人,沉迷声色而结局可悲,把他的灵魂的秘密呈现 出来,像一份标准的献祭。这个艺术家、画家、诗人 、音乐家,有了他的装点,崇高而美丽,让审美意识 得以满足;但是这点类似性本能,其原始野蛮的东西 是少不了的:他在你面前呈现的还有他本人更了不起 的天分。对他的秘密追根溯源,和津津有味地阅读一 个侦探故事不相上下。这种秘密好比一个谜,分享了 大干世界没有答案的奇观。斯特里克兰德的画作最微 不足道之处,都显示出一种罕见、扭曲以及复杂的个 性。正是因为这点,就是那些不喜欢他的画作的人, 都做不到对他的画作漠然视之;也正是因为这点,激 起了世人对他的生平和性格的兴趣,好奇之极。 斯特里克兰德死后不到四年之际,莫里斯·赫雷 特在《法兰西信使》发表了那篇文章,把这位默默无 闻的画家从历史尘埃中挖掘出来,敢为人先,后来的 作家或多或少惯随大溜,这才纷纷循声发表文章了。 在很长时间里,法国没有人享有比赫雷特更无可争议 的权威,他提出的看法不可能不给人留下印象;他的 说法看起来有夸大之嫌,但是后来的各种评价肯定了 他的评估,查尔斯·斯特里克兰德现在稳稳地守住了 他先前制定的路线。这一声誉平地崛起,是艺术史上 最浪漫的事件之一。但是,我并不打算对查尔斯·斯 特里克兰德的作品妄加评论,除非作品触及到他的性 格。我不能苟同一些画家的出言不逊,说什么门外汉 对绘画一窍不通,要表明对他们的画作的青睐,最好 是三缄其口,掏出支票簿就是了。认为艺术只是一种 才艺,只有手艺人才真正理解,这是一种奇谈怪论: 艺术是感情的表露,感情讲一种芸芸大众都能听懂的 语言。不过我承认,批评家要是对技巧缺乏实践的知 识,很少能够对有真实价值的画作说三道四,而我就 对绘画一窍不通。还好,我没有必要冒这种风险,因 为我的朋友爱德华·莱格特是一个写作高手,又是一 个深得人心的画家,在一本小书里详尽地论述了查尔 斯·斯特里克兰德的大部分作品,叙述风格令人着迷 ,堪称样板,因为说来遗憾,大部分叙述风格在英国 远不如在法国根深蒂固。 莫里斯·赫雷特在其著名文章里对查尔斯·斯特 里克兰德的生平予以简述,伏笔不少,刺激了人们打 破砂锅问到底的胃口。他对艺术没有感情用事,只是 一心想唤起有识之士的对一个天才的注意,因为这个 天才是一个名副其实的天才。不过赫雷特是一个深谙 此道的记者,很清楚“人情趣味”可以让他更容易地 达到他的目的。有些人过去与斯特里克兰德接触过, 比如在伦敦就知道他的作家,还有在蒙特马特咖啡馆 与他相遇的画家,当时见到的不过是一个落魄的艺术 家,与别人没有什么两样,这下当头棒喝,发现竟然 是一个名副其实的天才,他们与他失之交臂,于是法 国和美国的许多杂志开始发表连篇累牍的文章,一方 面各种回忆不断涌现,一方面欣赏评析接二连三,这 下把斯特里克兰德的名声大加渲染,吊足了公众的胃 口,却满足不了他们的好奇心。这个题目引起广泛兴 趣,肯下功夫的维特布雷希特一罗特霍尔兹在其令人 难忘的专题论文里,能够开出一份各方著名权威的清 单。 …… P1-3