出版社: 广西师大

原售价: 56.00

折扣价: 33.60

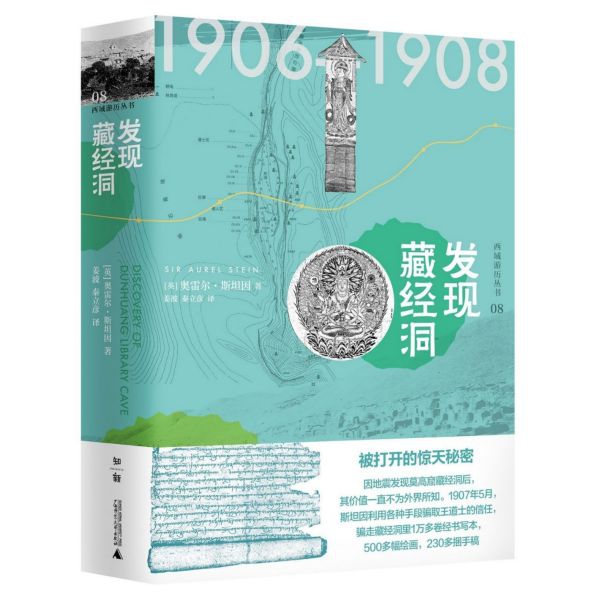

折扣购买: 发现藏经洞(精)/西域游历丛书

ISBN: 9787559827180

第一章 千佛洞 第一节 遗址概述 1907年5月15日,我结束了对汉代长城和烽燧遗址的 考察,重返敦煌绿洲。对汉代长城烽燧的调查取得了累累 硕果,令人感到振奋。自此以后,我便可以全身心地投身 到对敦煌石窟寺(千佛洞)的考察中,这同样是一件令人心 情愉快的事。千佛洞位于敦煌东南部光秃秃的一座山脚 下,是我考察伊始就已确定的目标之一。这年的3月我曾 造访于此。尽管来去匆匆,但敦煌石窟的佛教造像和洞窟 壁画仍给我留下了深刻印象,它们的艺术价值和考古学价 值使我大为折服。五年前,拉乔斯·洛克齐(匈牙利地质 学家,1879年曾到过敦煌探险——译者)先生对它们的赞 誉之辞毫不为过。对我而言,最有吸引力的还是那个出土 大量古代写卷的密室。几年前一个偶然的机会,人们在这 里发现了大量的古代写卷。我抵达千佛洞以后,先是被一 些事务性的琐事耽搁了一阵,后来由于这里一年一度的朝 圣活动又迁延了更长的一段时间,成千上万的信徒从四面 八方向这里涌来,使得我的考察活动不得不推迟。这样, 直到5月21日,我才在这里支起了帐篷,开始我的考察工 作。 我在千佛洞的考察紧张忙碌地进行了三个星期。在介 绍考察经过和收获之前,这里有必要先将这一重要遗址的 特征和概况作一介绍。 千佛洞谷位于敦煌东南约10英里的地方,它是疏勒河 盆地的一处沙漠山谷。山谷口宽约1.5英里,往里缩成了 一条窄窄的峡谷。一条不知名的小河穿过低矮的山峦向北 流去。这条小河在很早以前的地质时代就已形成,由较高 一些的南山余脉上的山泉汇集而成。山谷西部的山坡上满 是流动的沙丘,向西一直延伸到党河,这便是敦煌绿洲的 南缘。后来历史上的“沙州”就是得名于此。站在西部新 近形成的高大沙丘上,可以俯视千佛洞山谷,从图1的背 景中可以看见这些高大的沙丘。山谷的东部也是低矮荒凉 的山丘,已经风化的山坡岩面全是光秃秃的。由于冰川的 作用,山脚下形成了平整的沙砾地面。 顺着从敦煌过来的马车道进人这宁静的山谷,走了不 到1英里,敦煌石窟最北端的一组洞窟(北区洞窟)就呈现 在眼前。这里地势仍很开阔,洞窟就开凿在河床西面的悬 崖上。山脚的那条小河,因为水分蒸发过多,到达这里时 已完全干涸,宽广的河床上只能见到满目的沙砾。只有在 偶尔发生的洪水到来时,河床里才有水流。这组凿在阴暗 崖面上的黑森森的洞窟,远远望去,鳞次栉比,如同蜂巢 一般。洞窟的规模都不是太大,排列有序,向上一直到达 高出河床50~60英尺的岩面上。崖面上原本有通向这些洞 窟的通道,由于岩面崩塌,现多已荡然无存。山体之所以 崩塌,一方面是由于北面吹来的风的风蚀,一方面是由于 崖脚洪水的不断冲刷。在距这组石窟近500码的地方,崖 面上还孤零零地保留着一截廊道和台阶,显然是当时攀登 石窟的设施。第二组石窟的情况与第一组大体相似,它比 第一组石窟高出约150码。这两组石窟,一方面由于时间 上来不及,另一方面也由于无法攀登,我没能够爬上去作 仔细的观察。但有证据表明,它们的开凿年代似乎偏晚。 这些洞窟绝大部分都很小,而且大多没有壁画,看来属于 僧人居住的洞窟的可能性比较大。这些阴暗的洞窟不禁使 人联想到西方舍贝斯隐士们穴居的洞穴来。 敦煌石窟的主体部分在南区,其情形与北区的洞窟有 很大的不同。前者沿着逐渐抬升的陡峭山壁绵延了约1 000码。图1展示的是其全景,它差不多摄下了敦煌主体石 窟的南北宽度。这张照片拍摄地点是河滩对面(东南面)的 戈壁上。山脚耕地上的榆木丛挡住了位置较低一些的石 窟。不过,就是站到山脚近处,也很难看出这组石窟的总 体特点和布局情况。这组石窟为数众多,布局上也显得无 章可循。它们的分布事先似乎并没有一个通盘的规划,所 以对它们进行明确的分组很难。 在敦煌石窟陡峭的悬崖上,不间断地排满了洞窟,高 高低低,密密麻麻,有时甚至是一个叠着一个。洞窟的数 量与其位置的高低并无必然的联系。从图1中可以看出, 在敦煌石窟群的最南端和最北端,今天所能见到的洞窟都 只有一排。而其他地点的洞窟,如图2所示,则上下往往 多至四五排。只有在Ch.IX窟附近的崖面上(图2),以及 两个大型洞窟之间的崖面上(图3),才可以看出洞窟是按 层来分布。这两个洞窟里面都有高大的坐佛像,它们自成 一体,看不出它们属于哪一排,因为洞窟的规模太大。坐 佛像用黏土做成,空腔,高近90英尺。大窟周围开凿了许 多明窗,以便采光。 P1-5