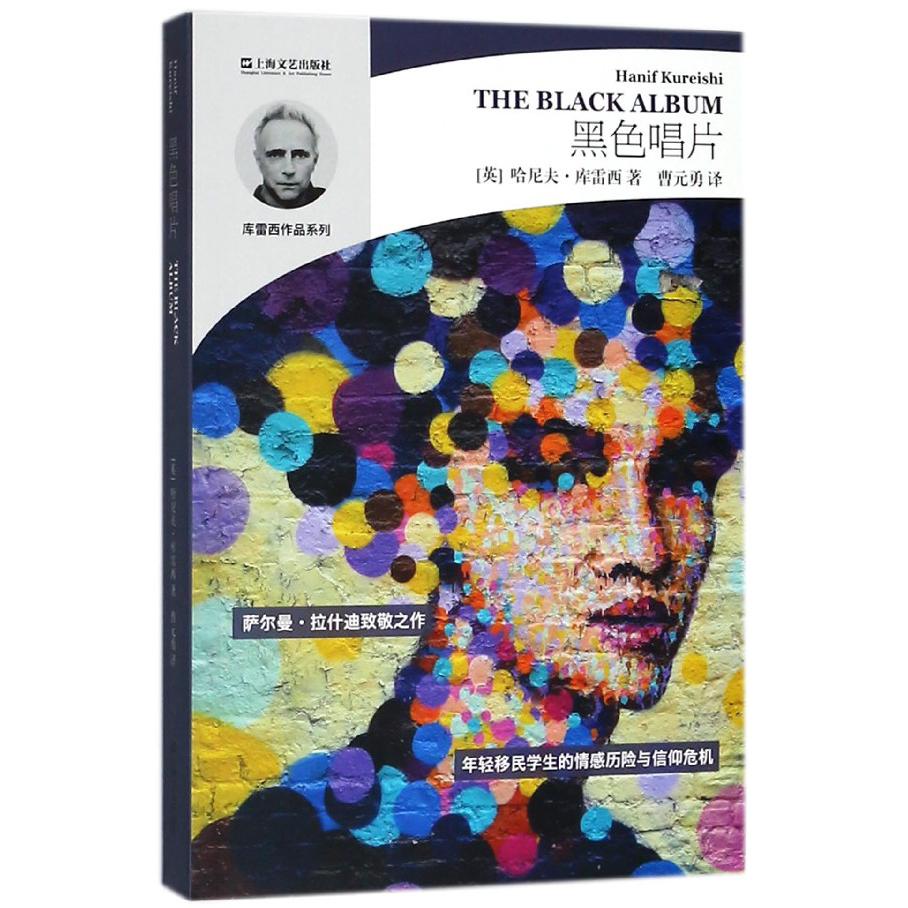

出版社: 上海文艺

原售价: 49.00

折扣价: 34.79

折扣购买: 黑色唱片/库雷西作品系列

ISBN: 9787532166305

"【作者简介】:哈尼夫·库雷西(Hanif Kureishi),巴基斯坦移民后裔,1954年出生于英国肯特郡。作品包括舞台剧本、小说、随笔、广播剧及电视电影剧本等,亦为电影导演。曾荣获纽约影评人协会最佳剧本奖,得到奥斯卡金像奖最佳电影剧本提名。 库雷西是在世界文坛成就重大影响的亚裔作家。早期作品中的幽默反讽享誉世界,近作对情欲与两性冲突的探讨充满了动人的深情。以幽默、脱俗、前卫的风格被公认为当今世界文坛最富魅力的杰出作家之一。 曾获颁惠特布莱德文学奖、法兰西文学艺术骑士勋章、笔会/品特奖、大英帝国司令勋章等奖项,被《泰晤士报》评为战后英国最伟大五十位作家之一。

"【精彩书摘】: 第五章 沙希德手插在裤兜里,局促不安地站着。 “你想坐在哪儿?”迪迪问。沙希德一点主意都没有。“哦,你可以随便坐。” 这是一间很宽敞的家居式房子。每扇门上都镶着彩色玻璃,门厅的地面铺着华丽的地板瓷砖。可是房子里非常凌乱,甚至比沙希德的房间还要脏乱。地板上没有铺地毯,只有几块皱成一团的小方毯;墙上贴着破旧的比莉?哈乐黛和马尔科姆?X的海报,还有三辆旧自行车靠在墙边。椅子和地上堆着积满灰尘、泛黄的旧报纸;有些报纸被剪过,好像是为了收集材料。这所房子简直像是学生住的宿舍;迪迪告诉他,其他几个空闲的房间住着三个本校的学生。 房间里有一座壁炉,沙发就放在炉子面前;地上有块木板,上面放着一块瑞士格鲁耶尔干酪。迪迪进厨房去拿酒;沙希德在沙发上落座后才想到,等她回来跟他待在一起时,她只能坐在他旁边。某种程度上是受到齐力鼓动,沙希德在来这儿的路上已经产生了这些稀奇古怪、充满期待的念头;现在,他真的是感到又害怕又忐忑。 他跳起来,走到窗户跟前,察看外面的大街。 齐力的车子还没开走。车上的音乐已经关掉,齐力抬头凝望着夜空。沙希德想,自己以前有没有见过齐力这样静静地坐着。仿佛是感觉到沙希德正在察看,齐力忽然转过头来,咧开嘴笑了笑,还举起两个大拇指。沙希德浑身一颤。倘若齐力突然决定要见一见迪迪,该怎么办?他就喜欢耍这种鬼花招啊。到了那种时候,沙希德就得向迪迪解释为什么不能开门。 厨房里传来声响。沙希德赶紧横躺在沙发上,两只脚悬在沙发的一端,目不转睛地看着摆在房间对面架子上的小电视机,尽管电视机没开。 “看到别人无论在哪儿总能让自己无拘无束,真是太开心了。”迪迪拿着一瓶酒和两只酒杯走过来。她先放下这些东西,把一盘录像带放进录像机。那是一盘王子早期音乐的录像带。“你先看会儿录像,我得热点南瓜可可汤,加姜粉的;汤非常好喝,你想来点吗?” “听上去很好吃,谢谢,只要不太麻烦就行。还有,”她向门口走去时,沙希德说,“谢谢你请我来看这个带子。不然的话,关于王子的报告我还真没法写得出来。” “咱们过会儿再谈这个。” “好的。” 过会儿再谈? 他坐定了,准备看录像;但他还没看出什么名堂,录像带就放完了。他没有找到遥控器,所以只好起身,用手把带子倒回去,从头再看一遍。接着,他又看了另外一盘录像,而且反复看了三遍;在看的时候,他还绞尽脑汁地想做出一个评价。“浑然天成”这个词萦绕在他的脑海,成为他思考的方向。只是,他怎么都想不出哪些字眼可以用来阐述这个词。如果他只会说,“真的是浑然天成”——而且说两遍,迪迪会怎么想? 迪迪用托盘端着汤、法国面包和一罐希腊色拉进来时,他正在换另外一盘录像带。迪迪准备在沙发上坐下。而他总不能立刻跑过去,把她推开,维持自己原来的坐姿。 迪迪指指录像,“你觉得这些片子吸引人吗?” 他坐在迪迪身边。汤很热;喝的时候,他差点烫坏了舌头。他忍不住要想,迪迪的丈夫在哪里。 “特别吸引人。不过,也有一点像哑剧。”他迟疑了一下,然后继续说,“你有没有发现这些录像浑然天成……浑然天成得连一丝破绽都没有?” “我讨厌这座房子。” “你说什么?” 迪迪环顾着房间,“我们想卖掉它。对不起,你刚才说什么来着?” “这些录像。浑然天成。” 迪迪看着自己那碗汤。炉火让沙希德觉得温暖;他必须先脱掉夹克,以免搞得汗流浃背。 他脱掉外套,正要开始解衬衫的扣子,却感到门厅那边有一双眼睛正在看他。布朗罗匆匆地穿上外套,然后努力做出要微笑和挥手致意的样子。沙希德也一样做出微笑和致意的样子,同时还尽可能地从迪迪身边往外挪了挪。不过,他还是觉得自己恐怕逾越了常规,因为布朗罗走进这间屋子,在他旁边站住,低头看着他。 布朗罗想说点什么,可是刚要开口就想起自己没有说话的能力。于是,他便伸出黏湿的手,沙希德则尽量表现出亲热的样子跟他握了握,并且竭力不去想刚才差点让这个男人的老婆躺在自己的腿上。 等到布朗罗转身要走时,沙希德才如释重负,重新开始小口小口地喝自己那碗汤,而且看见布朗罗和迪迪互相用一种不带感情的好奇眼神瞧了瞧对方,仿佛在寻求解释,那种样子就好像两个陌生人竭力回想从前在哪里见过对方似的。 前门关上了。“很安静的男人,对吧?” 迪迪放下汤匙,笑了笑。“他就是我丈夫!你能想象得到吗?” “实话说,难以想象。” “比如说,有一阵子你狂热地陷入了爱情,但过了一段时间,就在热恋之后不久,你却无论如何也想不明白自己怎么会有那么强烈的感情。你有过这样的经历吗?几年以前,有一次,安德鲁参加完一场晚会回来,讲他怎么吻了一个女人。你知道,那个时候,夫妻们都想尽可能以诚相待,向对方坦白一切。” “为什么要那样?” “我记不太清了。我想,是出于政治原因吧。反正,一连两个晚上我都没睡着觉。我从来没有那么沮丧过。现在我甚至都弄不明白自己当时怎么会那样。”她叹了口气,“话说回来,人们总是希望那种亲密的感觉会留下非常多的印记,会有非常多的内容保存下去。然而事实却并非如此。到头来你只会想,你爱恋过的这个人是谁啊?” 汤喝完了。 迪迪问他,想不想重看一遍那些片子。他很清楚,等到自己着手撰写关于王子的报告时,对这些片子的记忆也就所剩无几了,恐怕还能清楚记得的只有王子嗜好穿女性内衣这件事;然而,他知道,他不可能再平静地坐下去了。问题是他并不清楚迪迪的问话是她的真实想法,还是这样做会让她觉得厌烦。她把碗收了起来。 返回客厅后,迪迪站在那里用手拨弄着头发说:“对不起,我得出去走走。在家里待的时间一久,我就感到紧张。况且我也不希望寄宿在这儿的人议论。没事——”她指着他们两个人,“什么事儿都没有。呃——”她耸耸肩。沙希德摇摇头表示赞同。“呃,明天早上校园里也不会有什么传言。” 沙希德跳起来,打着哈欠做出表示,“反正我也累了。” “不,不。你要和我一起走。” “我?” “除非你太累了,沙希德,我希望你一起走。” “不,我不累。”迪迪的愿望完全左右了他,让他不能自持,并且加了一句:“我……我跟着你去任何地方。呃——行啊。” “太好了。我喜欢‘行啊’这个词。这算是所有词当中最有趣的一个,你认为呢?就像门上的铰链,把门向外开。行啊,行啊,行啊。” 沙希德朝着迪迪向前迈了一步。 迪迪高兴得眼角都露出了鱼尾纹。“我可以去换身衣服吗?” 这次,她在里面待的时间比较久。 沙希德抱着试试看的心理走到窗前。齐力正向后仰在车座上抽着香烟。他并没有看着房子这边,而是凝望着远处;车上的音乐还在缓缓地缭绕。 这个脚穿名牌懒汉鞋的人生导师现在会干什么?当然,到目前为止,沙希德还没做出什么错误的举动。但是,因为齐力开着车、带着刀,更能主导形势。除非迪迪根本不去接近他。 呃,沙希德最不想学习的人就是齐力。在这位哥哥身上,有很多东西都是他深恶痛绝的。即便齐力认为沙希德有问题,但这些问题相对于沙希德认为齐力所具有的问题来说,也根本算不了什么。 齐力的基本看法是: 人是又脆弱又懒惰的东西。但他并不认为人们都是笨蛋,他不会犯这种错误,尽管他发现人们一般都不愿意接受改变,即使变化能改善他们的生活也不行;人们总是担忧、安于现状、缺乏勇气。这种状况对那些具有进取心和意志力的人倒是非常有利的。 比如,齐力认为男人都害怕在女人面前出丑,于是在应该前进的时候往往会退缩。齐力自称是掠食者。只要有女人委身,那才是最让人心满意足的时刻。很多时候,你甚至用不着跟她们上床。只要看一眼她眸子里的那种渴盼、欣悦、默许的神色,就足够了。 在家中,齐力喜欢一大早就坐到沙希德的床上,夸夸其谈他头天晚上的辉煌业绩: 他在网球俱乐部的后面扒掉某个人的短裤啦;在学校的某个女生宿舍,他跳窗逃出来啦;他喜欢搞的一男两女三人行,他们所戏称的“国王大道三明治”啦;他在某个俱乐部被人抓了现场,当时他正在干一个有夫之妇,那个女人的老头丈夫则在一旁观赏啦。 老爸也以自己儿子的风流冒险为乐。倒不是说齐力会向老爸描述那些最淫秽的事情,毕竟他还是担心老爸会指责他那些风流韵事“实在是太见不得人”。但是,每当齐力要出门进行又一次“有负担”的探险时,老爸就会从家里大声喊道:“要告诉我详情啊!”爸爸的兴趣其实是跟那些女人见见面。“我敢肯定她们喜欢跟你约会,”他会对齐力说,“不过,他们更愿意谈话的对象是我。把她们带到家里来吧!” 齐力会把那些女人带回家里,让她们亲眼看见老爸躺在房间中央的床上,身上穿着亮闪闪的褐红色大睡袍(在睡袍下面,他总是穿着蓝色的丝质宽松裤)。老爸一边听格伦?米勒的音乐,一边啜饮长形玻璃酒杯里的酒——一半布什米尔斯威士忌,一半苏打水。他不工作的时候,就会用这张床。他会像土耳其古代的帕夏一样躺在上面,床头桌上摆着一叠漫画书。他把这里称作“操控中枢”。在这种时候,沙希德的妈妈一般会一直待在别的房间,跟她的私人朋友、姊妹,还有他们的孩子在一起;情况跟他们住在卡拉奇的时候一模一样。 沙希德跟老爸一样——虽然更为不怀好意,也喜欢听齐力的冒险经历,把它们当作关于欲望和愚昧的故事来听,尤其是那些让齐力看起来很蠢的事情。就像有一回,齐力在一家俱乐部勾搭上一个特别妖艳的女人,两人清清白白地过了一夜之后,他醒来却发现房子里堆满了民族阵线的海报和杂志,而那个女人的两位理着平头的兄弟则在客厅里拨弄着他们裤子的吊带。齐力故作出西班牙人的口音,假装不怎么会说英语,赶紧从前门冲了出去。 问题是,老爸要求沙希德以齐力为榜样。 沙希德十五岁时,老爸曾说动他带一个本地女孩出去走走。他们俩在乡间四处游荡了一番,沙希德还坐在一个干草堆上给她念了雪莱的诗。回家以后,老爸坚持要提普——家里最小的弟弟,患有精神分裂症,老是在家里转悠——把沙希德带到“操控中枢”。 “你有没有碰她啊?”老爸戳着自己气喘吁吁的胸脯问,“还是更进了一步?”他继续说,同时拍打着自己的腿;他的腿瘦得就像中世纪画家笔下耶稣的腿。齐力则在门厅里得意洋洋地冷笑。 “没有。” “那你都干了些什么?” “念诗来着。” “大声说,你这个骨头里没种的白痴!” “给她念了济慈和雪莱的诗。” “念给那个女孩听?” “嗯。” “她笑话你了吗?” “我觉得没有。” “她当然笑话了!” 老爸和齐力忍不住对他嘲笑起来。 老爸除了有嗜酒如命的缺点之外,身上倒是有不少正直且令人敬重的优点。他是一个矮小的男人,身高只有五英尺多点,留着牙刷型的胡髭;在办公室的时候,他上身不是穿西装就是运动夹克衫,打领带,着灰色长裤。第二次世界大战时,他在东安格利亚驾驶皇家空军轰炸机,还因此获得一枚帝国勋章。老爸想做成的事情永远有很多很多。他具有无比强大的自尊心,也非常的勇敢。 为了确保自己和三个儿子都穿上最好的衣服,老爸会亲自带着他们进服装店。尽管三个儿子在波顿裁缝店的镜子前面互相做着鬼脸,他和服装店经理还是会非常认真地翻看大厚册的布料目录,带图案的和素色的,就像学究们钻研手抄本古书一样精神专注。在经过反反复复考虑并确定哪条领带、哪件马甲与订制的西装不太搭配之前,老爸会拿着衣服到店里来修改,总要改上好几次——通常都是因为裤子太长。 在家里,老爸会把沙希德和齐力弄进浴室,向他们示范刮胡髭最为正确的方法: 挤到刷子上的刮胡膏的分量,使用刮胡刀的角度,涂香皂,抹均匀,清除毛屑,压压脸颊。之后,老爸还会脱得精光,示范怎么洗澡;跟着还有示范怎么给卵蛋、腋下、脚趾缝扑爽身粉。老爸宁愿躺在大街上,也不愿在进出房门时不顾身后的女士。他会向儿子们传授一些社交礼仪,教导他们在问候“你好吗?”的同时,该怎样跟别人紧紧地握手。他希望人们会称赞他的儿子多么聪明。可是,这一切对他们有好处吗? 迪迪还在里面换衣服。这让沙希德感到惊讶。她到底在干什么? 沙希德的父母之所以移民到英国,是希望在这个不受独裁暴君统治的国家过上一种富裕而且安稳的生活。这个愿望一旦实现之后,他们接下来的目标就是培养自己孩子,特别是他们的长子。老爸特别疼爱齐力,可是他现在还会认可齐力的做法吗?齐力最近追求的目标是到美国拓展业务,尽管召唤他的与其说是自由世界的呼声,还不如说是那里激烈的暴力犯罪。他一遍又一遍地重复看《美国往事》、《疤面煞星》和《教父》之类的黑帮影片,把它们当成是职业生涯纪录片。他甚至还咒骂老爸——当然不会让老爸听见——居然移民到老朽的英国来,而不是像那些犹太人、波兰人、爱尔兰人、亚美尼亚人,去埃利斯岛埃利斯岛排队,移民到美国。英国是一个三流的、冷漠的国家,警察戴的头盔形状竟然像锯掉一半的葫芦瓢;在这样的国家,真正的荣耀是不可能存在的。齐力觉得,在美国他很可能会成为大人物;不过,他可不想穷了吧唧地跑到那里。他要在伦敦建立了相当的地位之后,再挟着响亮的“名声”——或者说“名望”闯入纽约。 问题是——诚如阿塞夫叔叔所说,在八十年代齐力赚钱赚得太容易了。他对钱的来源一点都不尊重。“人啊,特别是年轻人,”阿塞夫叔叔说,“很容易忘记我们只不过是搬迁到了英国。真正习惯一个地方,需要经过好几代人。我们自以为已经安定下来,其实我们就像刚刚过门的新娘子。我们必须自我警醒,否则,终有一天我们会醒来发现,我们结的这场婚姻是多么悲惨。” 当然,这番话包含着很多苦涩。他们的叔叔为了在一个不能容纳智识、想象力、开拓进取精神的国家生存下去,承受了难以想象的重负;而且在这个国家,他的很多努力也化成了泡影,变得徒劳无望。不过,沙希德听懂了他话里的深意。 他站起身。迪迪还是没有任何动静。或许是发生了什么事情吧? 他大胆地走到门厅那里,想去找她。他登上楼梯。在楼上的某个地方,迪迪正伴着音乐的节奏哼唱。他熟悉这支曲子;这是《乞丐盛宴》的第一首歌,齐力在晚上换装打扮的时候经常听这首歌。沙希德正要转身下楼,却听见楼梯顶端有人说道: “沙希德,是你在下面吗?” “是啊。” “你介意上来给我提点建议吗?” “你想知道什么?” “我拿不定主意穿哪件衣服好。你能看看我的样子行不行吗?” 他登上楼梯,心怀好奇地想: 今天晚上迪迪会和自己发生什么事呢? " 【编辑推荐】: 库雷西笔下的二十世纪九十年代的伦敦,充满激情与困惑,各种信仰和人生观的人群在此碰撞,构成杂音纷呈却绝不平庸的乐章。"