出版社: 天地

原售价: 68.00

折扣价: 40.20

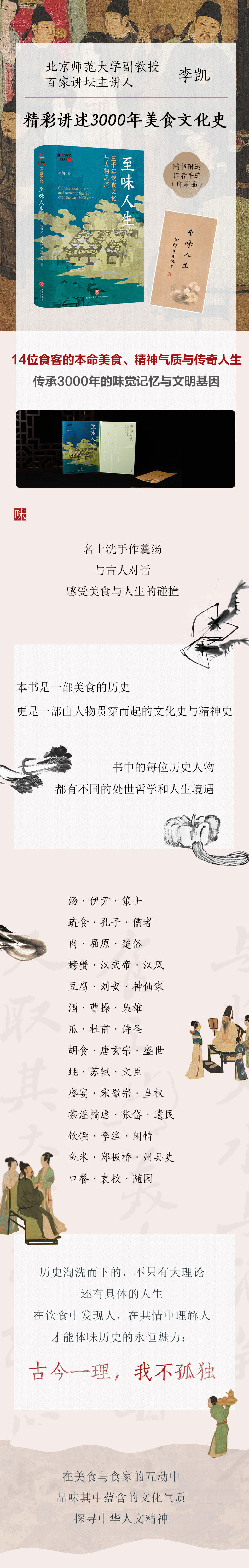

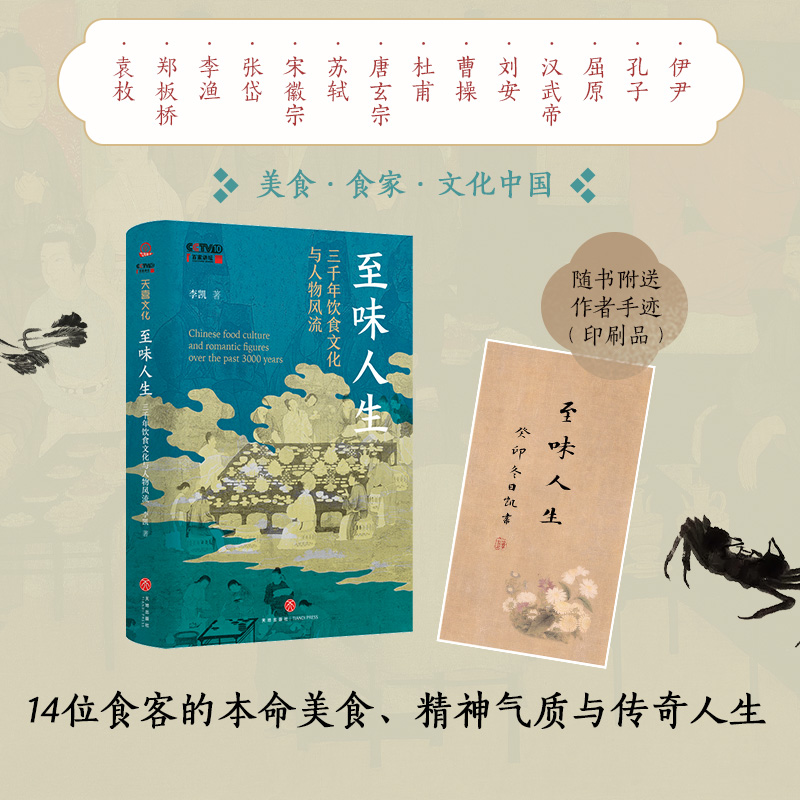

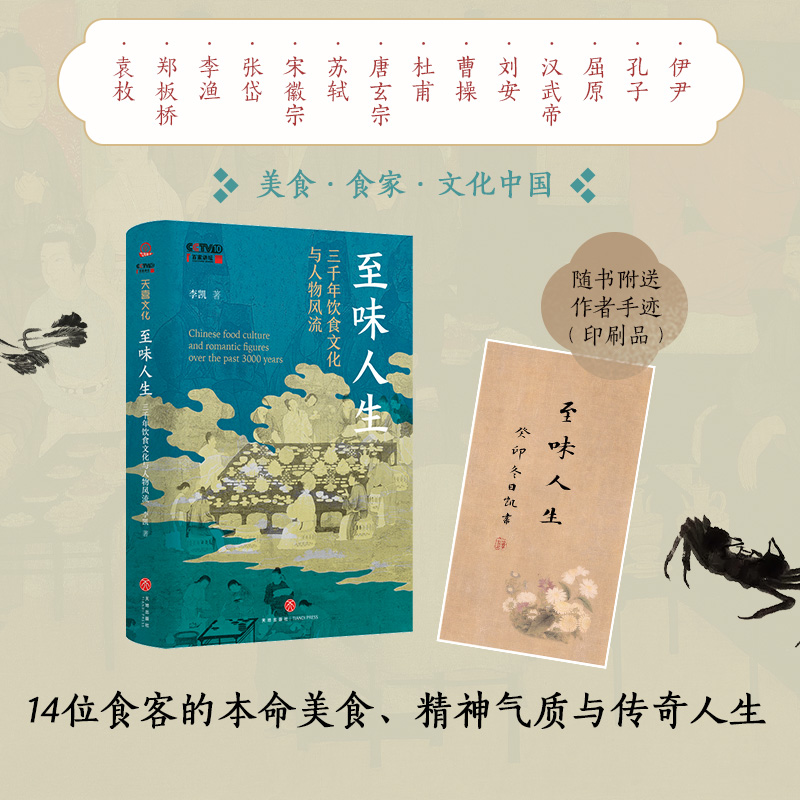

折扣购买: 至味人生:三千年饮食文化与人物风流

ISBN: 9787545579512

李凯,北京师范大学历史学院副教授,历史学博士,研究方向为中国古代史。出版有《先秦巡狩研究》等著作。

第一章 汤·伊尹·策士 人们追求口腹之欲,也考虑成本,煲汤就是餐桌上必不可少的。古人食用美食的方法,一是水煮,二是火烤,油煎成本要大很多,远不如前两者便捷可行。而水煮更为原汁原味,比其他方式清淡,更重要的是还能提供给人们一锅好汤。 煲汤历史很悠久 “汤”在古汉语里很多时候指的不是今天说的汤汁,而是热水。汉朝的《说文解字》载:“汤,热水也。从水、昜声。”有人解释,右边的部分“昜”,是旭日东升普照大地的样子,充满阳气的水就是热水。汤不过是热水,到很晚才指汤汁,今天也有人把清汤叫汤,浓汤叫羹。 羹的历史很悠久。羹的古文字字形为 ,由羔和鬲组成 ,“羹”的本义指的是以鲜嫩羊肉做成的肉汤,后来引申指各种用肉或蔬菜做成的含有汤汁的食品。汉魏以后,人们也称浓稠的汤为羹,汉乐府《十五从军征》里的羹,则是野菜汤。伪古文《尚书·说命下》讲商朝武丁王求贤若渴,跟贤臣傅说讲,好比做羹汤,你就是盐和梅。 古人用盐和梅子调节羹汤的咸度和酸度。在此盐和梅指的是国家所需的贤才。 古时候有一本叫《笑林》的书,讲了一个故事。有个人调一锅汤,先盛出一勺试着尝了一口,觉得味淡,往锅里又加了一些盐,然后仍去尝勺里的汤,仍觉味淡,便说:“盐不够!”就这样几次,增加了一升左右的盐,还是不咸,因此觉得这事很奇怪。 这个笑话是说这个人蠢,他往锅里加盐,尝的是盛在勺里的汤,往锅里加再多盐,早已盛在勺里的汤也不会变咸。梅子经常用来调节酸味,在醋出现之前人们就用它,后来还衍生出可口的酸梅汤。 考古中居然发现有汤。古代很多青铜器中都有动物骨骼。神奇的是,2010年西安咸阳国际机场二期扩建工程的考古工地中,两千多年前的骨头汤竟然还在青铜器中。考古工作者惊奇地发现,该墓的小龛中有两件保存完好的青铜器,不仅铜鼎密封完好,内有骨头汤,而且铜钟内有约1000毫升的酒。考古工作者从墓的形制和出土器物分析,这应该是战国时秦国士一级的墓葬,给距离该墓约300米的秦王陵作陪葬。两件青铜器从墓中取出时,考古工作者当时就觉得容器里面好似有液体,就带回实验室了。盛骨头汤的鼎,素面无奇,20厘米高。工作人员揭开铜鼎盖,鼎内液体占据了二分之一的空间,很浑浊,似乎还漂浮着什么东西。他们小心翼翼地用镊子将漂浮物取出来,发现是细小的动物骨头,可能有足骨、脊椎骨和肋骨,经历两千多年已呈现铜绿色,数了数在10根以上。经鉴定,这是狗肉汤。鼎是煮肉的容器,因此考古工作者初步判定这些汤应该为陪葬时放到墓中的骨头汤。古人“事死如事生”,用骨头汤陪葬应是当时生活的反映,活着爱喝汤,死了也如此。装有动物骨头的青铜器曾多有发现,但带汤的实物还是第一次发现。这是个奇迹,墓葬没被盗,且具备良好的密闭性,值得注意的是该墓道全部用夯土夯实,青铜器还被放置在壁龛里,比墓底更干燥。阴差阳错,两千多年后我们还能见到它,真是神奇! 伊尹出场了 伊尹登场了。有人可能会好奇,这名字真古怪。其实上古时期,人们的姓氏是分离的,姓是大的部落集团,氏比它要小,每个人的私名,又是另外一回事。据说伊尹是己姓,伊氏 ,名挚,尹是他后来的官名 ,此人很有才干。有记载说他是空桑 人,也有说他是有莘国 人。他出生于伊水,洛阳有伊川一地,可能和他的出生地有关。 他是商朝元勋、千古名臣,号“阿衡”。他担任成汤的右相,辅佐商汤打败夏桀,历事成汤、外丙、仲壬、太甲、沃丁五代君主,还曾经把不成材的太甲流放到“桐宫”这个地方,后来太甲悔过自新,伊尹又把大权给了他。 伊尹在殷墟卜辞中与商先王一样享受着后代非常隆重的祭祀。 《楚辞·天问》说成汤在东方巡狩时娶有莘氏之女,于是有莘氏派遣小臣伊尹作为媵臣到商部族结盟。 此事又见于《吕氏春秋·本味》 ,商部族急需吸收其他方国的人才来壮大自己,其他方国也希求以政治联姻的方式,拉拢势力较强的商部族。足见商汤东巡的根本目的,就在于借助政治联姻得到伊尹的辅助,巩固商部族与有莘氏的联盟关系。这些说明有莘氏是商汤依赖的重要力量。说没伊尹就没有商汤的丰功伟绩,应不为过吧。 司马迁在《史记·殷本纪》里讲了一个有趣的故事,商代的名臣伊尹求见商汤王,“以滋味说汤”,用饮食滋味来说明道理。司马迁说伊尹名叫阿衡,这可能是他贫贱时的名字。阿衡想求见成汤而苦于没有门路,于是就去给一个叫有莘氏的部落做陪嫁的男仆,也就是媵臣。据说伊尹背着饭锅砧板来见成汤,借着谈论烹调滋味的机会向成汤进言 ,劝说他实行王道。《后汉书·马援列传》说东汉初年,名将马援名震京华,保着光武帝、明帝两代皇帝,用自己的谋略游说主上,“将怀负鼎之愿,盖为千载之遇”, 用的就是这个典故。 用鼎煮汤的故事 古人用鼎煮汤,始于新石器时代中期,在二里头文化中已经出现了铜鼎。伊尹拿着鼎游说商汤,是可能的。鼎使用方便,受热面积大,受到人们欢迎,经常用来煮汤。关于鼎煮汤,还有一个著名的典故。《左传·宣公四年》记载了一个有趣的故事:楚国人献给郑灵公一只“鼋”(yuán),这是一种珍异的龟类动物。正赶上公子宋(字子公)和子家进宫见郑灵公,子公的食指忽然跳动起来,子公给子家看,说:“平时如果我的食指忽然跳动,一定能吃到珍异的美味。”当他俩进宫时正巧碰上负责烹调的宰夫在杀“鼋”,于是两人相视而笑。郑灵公问他们为什么笑,子家如实告诉了郑灵公。当“鼋”做好开席时,郑灵公故意召见子公但不给他吃。子公觉得自己被戏弄,大怒,把手指放进盛“鼋”的鼎中,尝之而出。郑灵公认为子公冒犯了自己,也勃然大怒,打算杀掉子公。子公知道事情不妙,先和子家密谋除掉郑灵公。子家不同意,劝子公说:“畜生老了尚且怕被杀,何况是郑国的君主呢?”没想到子公反而造谣说子家要谋反。子家害怕了,只好与子公合谋,这年夏天,二人杀死了郑灵公。这就是“食指大动”“染指”的出处。《春秋经》记载为“郑公子归生弑其君夷”,既称子家之名归生,又称郑灵公名夷,本来子家为弑郑灵公的从犯,却被列为主谋,是因为子家最初劝说子公,但是惧怕子公诬陷自己而参与了弑君。我们能看出古人对这一班君臣的指责。 以滋味说汤 伊尹“以滋味说汤”,这是司马迁写的。说伊尹为了游说商汤费尽心机,拿煲汤来说事儿,且说得有鼻子有眼。但司马迁话锋一转,说也有人认为,伊尹本是个有才德而不肯做官的隐士,“五反然后肯往从汤,言素王及九主之事”,成汤曾派人去聘迎他,前后去了五趟,他才答应前来归从,向成汤讲述了远古帝王及九类君主的所作所为。成汤于是委派他管理国政。两个版本谁是谁非,司马迁也说不清,所以都摆在这里。 伊尹曾经离开商汤到夏桀那里,因为看到夏桀无道,十分憎恶,所以又回到了商都亳。司马迁说伊尹从北门进城时,遇见了商汤的贤臣女鸠和女房,于是写下《女鸠》《女房》,述说他离开夏桀重回商都时的心情。按今天的话说,就是向商提供情报,这是在瓦解夏的阵线。大军事家孙武说伊挚(应就是伊尹)就是间谍。 今天我们看到的清华简中,也有伊尹给商汤做间谍的内容。伊尹从夏往商亳,半夜才到达汤的所在。汤说,你来了,你有坚定的意志。伊尹说,我从夏费了十天才赶到这儿。我在夏,看到他们的百官都不坚定和好,他们的国君丧失了好好治国的志向,只宠爱琬、琰两个美女,不体恤他的臣民,人民都说:我和你一起灭亡吧!夏桀却更加地残虐无德、举动凶暴、不守典常。夏于是就看到了灾祥,在西在东,明显地出现在天上。他们的人民都说:这表示我们就要招致灾祸了吧?汤说:你告诉我,夏的隐情确实是这样吗?伊尹说:确实是这样。汤于是和伊尹举行了盟誓,安定了天下的动乱不安。汤征讨不归附的邦国,伊尹帮忙谋划,秉德无差失,汤从西边攻打西邑,打败夏军。 足见伊尹发挥了巨大的作用,他的地位不低。 《吕氏春秋·本味》说得仔细,记载了伊尹以“至味”说汤的故事。它的本义是说探究“味”的道理,引申到任用贤才,推行仁义之道可得天下,从而享用人间所有美味佳肴。这一说法有些牵强,但在其中却保存了我国也是世界上最古老的烹饪理论,提出了一份内容很广的食单,是研究我国古代烹饪史的一份很重要的资料。 这篇文章一上来就讲哲理。若寻求事物的根本,十天就可以找到;若寻求它的枝末,即使花费很长时间也不会有收获。立功名的根本,在于得到贤人。传说有莘氏部落的一个女子去采桑,在空心的桑树中拾到一个婴儿,她把婴儿献给了她的君王,君王叫厨师养育这个婴儿,并弄明白这是怎么回事。臣下弄明白后,对君王说:“他的母亲住在伊水的上游,有了身孕,梦见神人对她说:‘如果你看见舂米的臼从水中浮出来,你就往东跑,千万不要回头。’第二天,她真的看见臼浮出水面,她告诉了她的邻居后就往东跑了十里。她回头再看村庄时,村庄已经被水淹没了,她自己也变作了空心桑树。”所以,君王给这个孩子起名叫伊尹,是因为他生于伊水。 伊尹长大后很贤明,汤知道后就派人到有莘氏处请他。有莘氏的人不同意。伊尹也很想归附汤。于是汤就向有莘氏的女子求婚,有莘氏的人很高兴,让伊尹做陪嫁的人。所以说,商汤为了寻求有道之士用尽方法。伊尹为寻求贤明君王,也无所不用。明王贤臣相互默契,都很快乐。得到了伊尹,商汤在宗庙为他除灾祈福,布置了朝堂,行礼而接见他。伊尹为汤论说最美的味道。汤说:“您说的好吃的可以做吗?”伊尹回答说,您的国家太小了,不足以备置这些东西,要您成了天子才可以。动物里,水中的腥,肉食的臊,食草的膻,臭的、恶的、调味的莸草、甘草都有用处。所有味道的根本,水是第一位的。火候是关键,或快或慢,减去腥味,去掉臊味,除掉膻味。味道调和的事,一定要用酸、甜、苦、辣、咸,谁先谁后、谁多谁少,那很精妙,却都从这里产生。鼎中的味道变化是很精妙的,只可意会不可言传,如同射箭驾马的精妙,阴阳的变化,四季的规律。 所以,时间虽久却不会坏弊,熟了却不烂。甜、酸、咸、辣,味道正合适。文章里还列举了一堆古代的美食,很多名字今天已经不知道指的是什么了。其中有肉、菜、鱼、和(调料)、水、果之美者 ,令人目不暇接。因为先秦时期能够填饱肚子已经不容易,很多时候一般人只能吃糠咽菜,不少菜在先秦是菜,在后世就是草,《本草纲目》即如是观。故而这里说这是天子的排场啊!只有先成了天子,才有可能完全领略这些美味。天子不是可以强取的,而必须先知道大道。道存在于自身却施于天下万物,修养自身获得大道,也就成了天子,成了天子,那所有的美味也就齐备了。 所以说,审察近处的就可以了解远处的,成就了自身也就成就了他人。圣人的道简约,哪里用得着去做费大力但见效少的事呢! 老子《道德经》中有句话:“治大国,若烹小鲜。”说的是治理大国应该要像烧菜一样精心,要注意作料的搭配,掌握火候,不能瞎折腾 。伊尹会做汤而成为宰相,“以鼎调羹”,拿“调和五味”的理论来治理天下,也就是后来老子所说的“治大国,若烹小鲜”。有意思的是,伊尹知道植物的五味,更善于调和五味,在被称作“厨神”“中华厨祖”的同时,由于他提倡药食同源,也被医学家所重视。医家以君臣佐使配伍,以寒热温凉调性,把以前的单味药治病,发展到多味药的方剂治病,把“药学的祖师爷”这个称号也加到了伊尹头上。有一本书叫《伊尹汤液经》,这对中医药太重要了。 《吕氏春秋·本味》的伊尹说汤,有着汉赋的特色。汉赋要铺陈语汇,文采华丽,表现皇家的气象,还能起到对统治者规劝讽谏的作用。比如汉代大辞赋家枚乘的代表作《七发》,洋洋洒洒,是一篇讽谏性作品。枚乘的这篇文字,假托吴客这个人物,劝楚太子接受“要言妙道”,实质是谏阻吴王刘濞。所谓“七发”,就是七次感发。赋中说楚太子病了,吴客前来问候。吴客认为太子的病在心理而不在生理,非针药所能治愈,只能“以要言妙道说而去之”。 于是两人展开七番问答。吴客不厌其烦地用大量华丽的词藻形容了音乐、美食、车马、游宴、打猎、观涛等种种享乐,太子都无精打采,提不起精神。最后吴客终于说到许多大哲大贤的“要言妙道”,太子出了一身汗就好了。 吴客具体说了什么道理,我们无从得知,因此给我们留下了遐想的空间。关于饮食,半人半仙的吴客说,煮熟小牛腹部的肥肉,用竹笋和香蒲来拌。用肥狗肉熬的汤来调和,再铺上石耳菜。用楚苗山的稻米做饭,加上菰米(中国古代六谷之一),这种米饭抟在一块就不会散开,入口即化。于是让伊尹负责烹饪,让易牙调和味道。种种食物是天下最好的美味了,太子能勉强起身来品尝吗?太子说我病了,没心思,不吃。 这里仍旧把伊尹当作厨师的鼻祖。 策士的文化 中国历史上出现过两次巨变,一次在春秋战国时期,一次在近代。这两次变革都发端于经济领域,结果牵一发而动全身,给整个时代的思想、文化、体制、社会结构带来了摧枯拉朽式的冲击。春秋战国时期士阶层日益壮大,为什么呢?因为他们原先是下等贵族,赖以生存的井田制 瓦解了,只能以出卖自己的知识和能力为生。于是他们想办法找靠山,找到之后就为了他们的主公及其所代表的统治集团的利益四处奔走,施展浑身解数,以口舌为雄,于是策士应运而生——他们是战国时代游说诸侯国君的纵横之士,即出计策、献智谋、巧舌如簧的人。到了战国中期以后,各诸侯国的争霸过程日益白热化,这让策士们从中认识到:国力与军事固然是诸侯王的支撑,但政治斗争与外交策略也不能忽略,而后者往往决定于诸侯国王的一念之间。尤其在以商鞅变法为代表的列国变法运动发生之后,各国之间朝秦暮楚,邦无定交:秦国从西戎一跃而起,国力渐强,日益成为山东六国的心腹之患。六国多次“合纵”抗秦,而秦国巧妙地利用六国间的矛盾,你搭台我拆台,在范雎的建议之下“远交近攻”,逐渐地分化瓦解对手;六国之间也尔虞我诈,各怀鬼胎,压根儿不是铁板一块。历史的演进并不是十分理性的,千万人的性命取决于统治者个人的好恶。这样在长达百余年的“合纵”“连横”斗争大戏中,《史记》《战国策》以及大批诸子文献表明,策士把天下玩弄于股掌之中,分分钟可以决定将士的生死。看准了这一因素,士阶层中大量的以舌辩为雄的策士,纵横捭阖、上蹿下跳,只要嘴巴里的舌头还在,就会活跃在历史舞台上。 错综复杂的政治、军事、外交斗争是策士的温床,伶牙俐齿使他们大显身手。 他们不仅有一定的政治主张,而且在价值观上非常现实,只有利益。个人的功名利禄是最终出发点,张仪、苏秦、陈轸等人就是典型代表。为了游说统治者,他们可以见风使舵、曲意逢迎,更可以为了现实利益改写历史,谁名气大说谁,谁有冲击力说谁。伊尹这样的大人物自然是免不了被收拾一番的,其身世真真假假,有几分是古,有几分是今,战国策士比我们要清楚吧? 顾颉刚先生的理论很有启迪性。20世纪,著名古史学者顾颉刚先生,在学生时代看戏时,就注意到一个现象:同一出戏,随着历史的演变,剧情往往随着时代变化而不断被修改。他从戏曲观察逐渐扩展到历史研究,提出了一个重要的理论。1922年,顾颉刚为商务印书馆编写中学历史课本,打算把《诗经》《尚书》等古书中的上古史传说整理出来。他发现很多耐人寻味的现象,萌生了“层累地造成中国古史”的观点:古史传说有很多内容是后代人编的,添枝加叶、移花接木不算,就是完全杜撰也是可能的。在著名的《与钱玄同先生论古史书》一文中,他曾经说“时代愈后,传说中的中心人物愈放大”。 他举例,关于舜,舜被孔子时代的人们看成是无为而治的圣君,到《尧典》里就成了全方位积极有为的圣人,到孟子时代增加了“模范孝子”的内容。顾先生认为,一堆人都是编古史的好手,尤其是儒家学者。这样看,的确有一大堆历史故事完成于战国人之手。他们会依据这样或者那样的初衷改造古史,添油加醋、移花接木都是家常便饭,凭空杜撰也不是不可能——战国就是个纷乱复杂的时代。 ★十四位熟悉的千古名士,十四种寻常的饮撰美味,以饮食写就的文化人生 选取伊尹、孔子、屈原、刘安、杜甫、苏轼等14位耳熟能详的名士,讲述他们心中独具意义的寻常饮食。在名士与饮食的渊源中,探寻人文典故,品味其中蕴含的民族气质与精神。 ★洗手作羹汤,感受美食与文化的碰撞 对于寻常人来说,食物重要的是物美价廉和时节物候;对于名士来说,食物还内化了一定的精神气质和文化内涵。食物不仅要满足口腹之欲,还要满足精神需求,体现卓然不群的处世哲学和人生境遇。 ★一部承载着民族共同回忆和情感的美食文化史 历经时代变迁,在名士手中,简单的食材生发出无数种佳肴,不仅承载着名士个人的审美品味,也暗合了时代精神与民族命运,成为一部内涵深厚的美食文化史。阅读历史的价值,是在食色中发现人,在共情中理解人,体味历史的魅力:古今一理,我不孤独。 ★北师大会讲评书和相声的宝藏老师 李凯为北京师范大学历史学副教授,他的课堂诙谐幽默、博古通今,深受同学们喜爱。李凯曾在百家讲坛主讲多个栏目,其解说风格幽默风趣,有较好的观众口碑。