出版社: 北京大学

原售价: 69.00

折扣价: 47.00

折扣购买: 政治学十五讲(第三版)

ISBN: 9787301348796

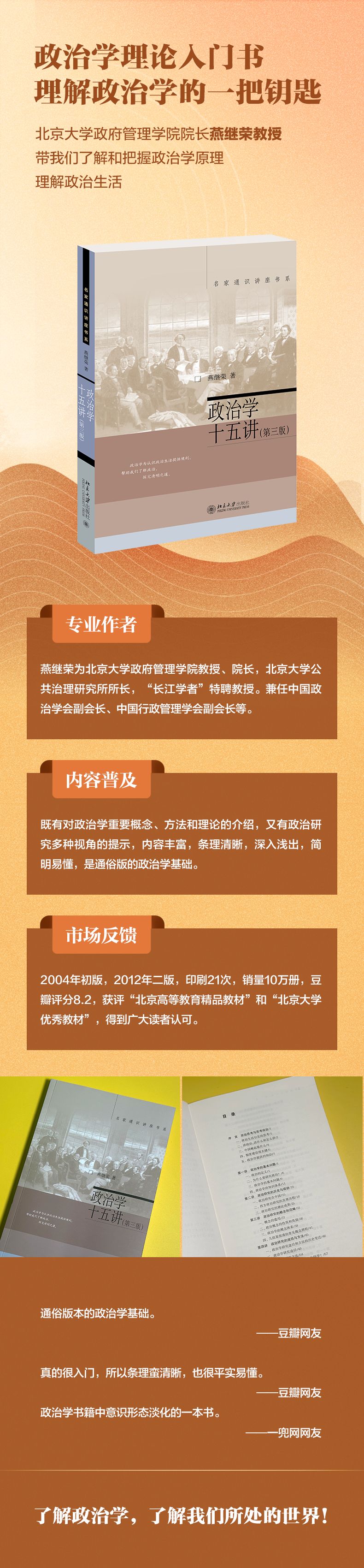

燕继荣 ---------------------------- 燕继荣,北京大学政府管理学院教授、院长,北京大学公共治理研究所所长,教育部“长江学者”特聘教授。兼任中国政治学会副会长、中国行政管理学会副会长、全国公共管理专业学位研究生(MPA)教育指导委员会副主任委员、中国人民政协理论研究会常务理事、教育部重点研究基地北京大学国家治理研究院研究员、北京市政治学行政学学会副会长等。长期从事政治学与公共管理方面的教学、科研,研究领域包括政治学理论、国家治理和政府管理等。曾获评“北京高等学校优秀专业课(公共课)主讲教师”、北京大学“十佳教师”。出版《现代政治分析原理》《西方政治学名著导读》《发展政治学》等。

第一讲 政治学的基本问题 许多人不了解政治学是一门什么样的学科。经常遇到这样的问题:政治学研究什么?它是“思想政治教育”吗?国外大学有这样的学科设置吗?政治研究和政治宣传有什么区别? 政治学与经济学、社会学等学科一样,是一门非常严肃的学科,世界上任何一所正规大学,几乎都有这样的学科设置。政治学是专门探究治国之道的学问,它是诸多学科中最古老的学科。为了全面深入地解答这个问题,我们首先需要说明:什么是政治?为什么要研究政治?政治学是一门什么样的学科?它研究的基本问题是什么? 一、政治的定义 “政治”这个概念出现于中国远古时代,在中国古代典籍如《尚书》《周礼》《管子》中就有记载在19世纪中国步入现代社会以前的漫长历史中,除了先秦时期出现“百家争鸣”时代外,儒家对政治的阐释几乎一直是中国人理解政治的一种主导方向。 在中国儒家所主导的关于政治的种种表述中,最为经典因而也最经常被人提及的是儒家创始人孔子的说法,即“政者,正也。子帅以正,孰敢不正”(《论语·颜渊》)。中国古代思想除了讨论“天地”观念之外,还主要讨论“人和”及治国之道。政治被理解为对国家的治理。按照孔子的上述说法,修己治人,为政以德,“政治”就是政治领袖“不以自己的私意治人民,不以强制的手段治人民,而要在自己良好的影响之下,鼓励人民‘自为’”。所以,在中国古代儒家思想中,政治有教导、指正的含义(即所谓“政者,正也”);建立在中国儒家思想基础上的传统中国政治观,具有人治训导、统治教化的倾向。 中国人对政治的现代理解,主要受到来自西方世界的文化和政治观念的影响。在这方面,“中国民主革命的先行者”孙中山先生的解释最具代表性,因而,他对政治的定义和解释也经常为中国政治学界所引用。孙中山先生曾以“管理”而不是以“统治”来界定政治。他说:“政治两字的意思,浅而言之,政就是众人的事,治就是管理,管理众人的事便是政治。”在此,他强调了政治的两个特性:一是公共性,二是管理性。用我们今天的表述就是,“政治是对公共事务的管理”。 “政治”的英文概念为Politics,该词来源于古希腊语的“Polis”,其字面意义指“城邦”或“城市国家”(citystate)。众所周知,“城邦”或“城市国家”是古希腊时代人们聚居生活的共同体。古希腊社会由独立的城邦所组成,每一个城邦都有自己的政治体系,如君主制(Monarchy)、寡头制(Oligarchy)、民主制(Democracy)等。雅典是古代希腊最大和最有影响的城邦,它经常被描述为民主政治的摇篮。由Polis演化过来的Politics,就是指有关城邦的事务(What concerns the polis)。今天,Polis已经发展成State(国家),所以,“政治”也就变成了有关国家的事务(What concerns the state)。 人们对政治的解释和定义历来不同。古今中外的思想家、政治学家从不同的立场和角度出发,阐发了不同的政治观,因此,对政治概念也形成了不同的解释。这些解释的大体思路可以归纳如下: (1)价值性解释:政治就是追求和实现“善治”的活动。这是一种政治哲学的思维向度,无论从儒家“德治”的角度出发,还是从西方“正义”的角度出发,人们倾向于从应然的理想的角度来定义政治,认为政治应当具有某种价值性特征或标准,背离这个特征或标准的现实政治,就是不正义或不道德的。应当承认,这种阐释为确立政治的价值评判标准提供了根据。 (2)神学性解释:政治就是实现“天道”或“神意”的努力。这是一种宗教性的思维向度,在中国主要表现为“受命于天”的思想,在西方主要表现为“君权神授”的政治观。在这种思维向度下,政治生活是神意的安排。政治的神学性解释为政治生活提供了一时的合法性基础。 (3)权力性解释:政治就是权力的分配和使用。这是一种现实主义的思维向度。它把政治理解为对权力的追求和运用。具体表现是,中国古代以法家为代表的“法”“术”“势”的政治之道;西方以马基雅维利(N. Machiavelli,1469—1527)为代表的现实主义政治观,把政治的核心理解为夺取权力、维护权力和扩大权力;德国社会学家马克斯·韦伯(M. Weber,1864—1920)认为,政治是指力求分享权力或力求影响权力的分配;美国政治学家拉斯韦尔(H. Lasswell,1902—1978)认为,政治主要指“权力的形成和分配”。这种现实主义的思维向度力图从政治的核心要素出发来阐释政治生活,把政治理解为围绕权力而展开的活动。 (4)管理性解释:政治就是组织管理的活动或过程。这可以理解为是一种现代管理的思维向度。它把政治视为公共管理活动。所以,从公共管理政策的角度讲,政治可以被定义为公共政策的制定和执行过程;从公共管理协调的角度讲,政治又可以被定义为协调不同利益群体之间利益关系的过程;从公共管理的参与角度讲,政治还可以被定义为社会成员从事社会公共活动的方式、方法和途径;等等。 上述种种思维向度,表明了政治的广泛包容性和复杂性。应当指出,今天,在关于政治的主流解释当中,除了神学性解释已经被淘汰出局之外,其他解释依然经常见诸政治学的文献之中。 在现实生活中,政治也被用不同的方式和方法加以定义。比如,政治被定义为实现权力(the exercise of power),实施权威(the exercise of authority),制定集体政策(the making of collective decisions),分配稀有资源(the allocation of scarce resources),实施阴谋和操纵计划(the practice of deception and manipulation),等等。 上述不同定义也被归纳为四种概念或观点:作为政府艺术的政治(politics as the art of government);作为公共事务的政治(politics as public affaires);作为妥协和同意的政治(politics as compromise and consensus);作为权力和资源分配的政治(politics as power and the distribution of resources)这四种定义,实际上也是认识政治的四个不同的角度或思路。 在当代中国政治和政治研究的发展中,马克思主义政治观念一直占有主导地位。概括起来,马克思主义政治观具有如下特点: (1)认为政治是一种特定的社会关系:政治关系是社会关系之一,政治具有公共性和阶级性两重性;在阶级社会中,政治主要是相互对抗的阶级之间的关系。正如列宁所说,“政治是各阶级之间的斗争”。 (2 认为政治是更为基础的经济关系的集中表现:政治属于上层建筑,是各种社会经济利益和要求的集中体现。作为社会经济基础的要素,特别是经济关系(生产关系)的变革,最终引发政治变迁。 (3)认为国家政权是政治的主要和根本的问题:在阶级社会中,一切政治活动都与国家政权有着密切的关系,因为国家政权决定和支配着经济需要的实现方式,所以,不同阶级和利益群体为争取国家政权而展开的斗争就成为政治的核心问题。 (4)认为政治是一种有规律的社会现象:阶级是政治主角,阶级斗争是政治活动的主要内容,在社会生产力和生产关系矛盾运动的推动下,随着阶级斗争的转化,政治也呈现出不同的阶段性发展的特点。 根据马克思主义政治观的特点,有人把政治定义为:“在一定的经济基础上,人们围绕着特定利益,借助于社会公共权力来规定和实现特定权利的一种社会关系。” 在所有对政治的理解和定义中,有两种倾向是值得区分和关注的。一种倾向认为政治就是斗争,不管是阶级斗争,还是党派集团之间的较量,抑或个人之间的竞争,因此,政治就是区分敌我友,就是“把自己的人搞上去,把别人的人搞下来”。这种倾向具有明显的暴力强权政治特点。20世纪德国的权威主义代表人物、与斯政权有密切关系的卡尔·施密特(Carl Schmitt,1888—1985)被认为持有这种观点。卡尔·施密特有一个重要的命题,认为政治的性质就是“敌与友”,政治的根本就是区分“敌与友”,政权的职能就是监视一切潜在的“敌人”和镇压一切现实的“敌人”。 另一种倾向认为,政治意味着某种集体决策的方式,即通过劝说、讨价还价和协商的方式解决分歧,达成共识,形成集体决策。根据这种观点,劝说就是说理,因此,政治就是讲道理,而不是动武。既然劝说,就要让人信服,而要让人信服,你的言辞就要合乎逻辑、符合理性,要具有说服力。讨价还价是一种妥协和让步,因此,政治就是一种谈判和妥协的艺术。当一个人用枪指着同伴的脑袋强迫他按照自己的意志行事时,他与同伴之间就不存在政治关系。因此,政治排除使用武力解决分歧。民主之所以被认为是一种“好东西”,其原因就在于它属于政治方式,而不是暴力方式。持有这种观点的学者如卡尔·波普尔(Karl Popper,1902—1994)和汉娜·阿伦特(Hannah Arendt,1906—1975)。英国哲学家卡尔·波普尔曾经结合20世纪政治实践经验,针对20世纪30年代出现的两种极权主义政权及其反人性专制的历史教训,在《开放社会及其敌人》(The Open Society and Its Enimies)一书中精辟地指出:“自由民主政治的实质,并不在于‘主权在民’,而是在于能在任何情况下,都坚信靠民主平等的争论而不诉诸暴力。”当代美国政治理论家汉娜·阿伦特阐释亚里士多德的观点时指出,在人类共同体的所有必要的活动中,只有两种活动是政治性的,那就是行动和言语。早在希腊城邦兴起之前,文明的希腊人就开始相信,行动和言语这两种属于人类的最高级的能力是齐头并进的。这也就是说,真正的人,要避免一切不借用言语的暴力。希腊人把暴力活动,也就是把以恰当语言进行合理行动之外的暴力活动,排除在了政治领域之外。阿伦特由此推论,野蛮的暴政以及各种不靠说理手段的专制强暴,都同原来意义上的政治毫不相干。她特别希望由此引导现代人发扬希腊人的政治传统。她指出,在古希腊,人们强调符合逻辑的言语是进行人类政治活动的唯一可选择的手段,因此,演讲和辩论是政治家的主要本领。换句话说,以政治方式做事并生活在城邦里,就意味着所有事情都必须通过言辞和说服劝导,而不是通过强力和暴力来决定。凭借暴力威逼他人以及以命令而非劝说的方式对待他人,是属于“前政治”时期的手段。 从以上对各种不同定义和解释的分析中,我们可以体会到,不同的人由于观察和认识的角度不同,对政治的理解和解释会完全不同。这个事实本身就说明,政治是什么这一问题不会有简单的答案。不同的理解和解释只能丰富我们对政治的认识。 当然,我们也可以给出一个较为中性和宽泛的定义:政治是人类集体生活的一种组织和安排,在这种组织和安排之下,各种组织、团体和个人通过一定的程序(process),实施对集体决策的影响。政治的主体多种多样,小到个人和家庭,大到国家和国际社会(international community)。政治决策也可以通过各种方式来达成,既可能采用暴力的方式,也可以遵循传统习俗,还可以通过讨论、谈判和讨价还价,亦可以通过投票表决。现代政治文明要求尽可能减少暴力的使用,因此,民主体制和民主决策就被广泛接纳和推广。 二、为什么要研究政治? 政治之所以引起人们关注,之所以变得“敏感”,是因为人们在许多问题上存在着分歧。我们经常就以下问题展开争论甚至发生冲突:我们应该如何生活?谁应该得到什么?权力和其他资源应当如何分配?社会究竟应当建立在合作的基础上,还是建立在冲突的基础上?所有此类问题应当如何解决?应该由什么人说了算?由一个人说了算吗?那这个人该是谁?他该怎么说?由一部分人说了算吗?这部分人应该由谁组成?他们凭什么说了算?由所有的人说了算吗?那么“所有的人”怎么说?或者说,集体的决定应该如何做出? 人们希望改善自己的生活,期望组织一个良好的社会(good society)。所以,从柏拉图、亚里士多德开始,人们就一直在为这些问题绞尽脑汁。人们总在讨论宪法和法律、统治和统治者、权力和权威、权利和义务等问题。但是,直到今天,好像也没能建立起一个所谓的完美社会。那么,我们还要继续这项工作吗? 为什么要研究政治?简单地说,是因为人们见过了太多的“不公正”或“不正义”的现象,经历了太多的战争和动荡,尝到了太多的流血冲突的痛苦,感受了太多的错误决策所造成的灾难。 我们见过法西斯的肆虐,凭借日耳曼的军事实力,对弱小民族肆意屠杀;我们见过军国主义的侵略,凭着人多地少资源匮乏的理由,重新瓜分世界,对周边国家进行公开掠夺;我们见过长时间的内战,同根同种的人们反目成仇,同室操戈;我们见过大规模的游行罢工,因为种种不满,人们走上街头示威抗议,直至演化为流血械斗;我们见过军人政变,依仗手中的枪杆子,将文人政府掀翻在地;我们见过种种政治丑行和腐败,因为长期得不到根治,或者有人依然逍遥法外,使整个国民精神走向腐败;我们见过种种冤假错案,由于弱者得不到保护,受冤者无处申冤,死不瞑目。如此这般,等等等等。 这些现象和问题让我们不得不去思考:有没有可能组建一个相对公正的社会?能不能避免战争和杀戮?怎样在解决冲突中减少流血和动荡?如何使决策更加合理有效以避免重大失误?如何防范腐败,使它及时得到惩治?如何减少冤屈,使它尽快得到补救? 上述问题中的任何一个,都能成为我们研究政治的最为充分的理由。如果非要给出条理化的解释和说明,那就让我们从下面的角度入手。 (1)确立基本的政治理念,广泛地形成政治共识。 “人是政治动物”。我们生活在政治共同体内,过一种集体生活。能够将我们紧密联系在一起的,除了利益因素之外,还有共同的文化、共同的认识和理念。 “人是理性动物”。我们要为世界赋予意义和价值,要对周围的世界做出合理的解释,为自己的生活寻找恰当的理由。 世界如何构成?人是什么?人应该是平等的还是有贵贱之分?什么样的生活才是理想生活?等等。这些都是最基本的政治理念。不同的人可能会产生不同的理念,而不同的理念又可能导致不同的实践。极端的政治理念会导致极端的政治行为,如种族优越主义、法西斯主义、强权主义、极权主义、无政府主义、恐怖主义,等等。极端冲突的理念,也会造成“文明的冲突”和巨大的社会决裂,如教派之间的冲突导致的“圣战”和宗教迫害,不同意识形态之间的分歧导致的争论、“冷战”、“清算”甚至武力讨伐等。 这些问题都需要研究,而研究的目的就是要确立最基本的政治理念,识别各种既有观念的本质,尽可能消除彼此之间的分歧和冲突,使社会成员在社会“正义”观念上达成最广泛的共识。 (2)探索合理的制度安排,合理地规划政治生活。 人要组成社会生活,会有许多不同的组织方式和方法。如何组织才算“公正”,才能让更多的人接受?如何组织才能发挥各个成员的最大效用?所以,“公平”和“效率”可以说是组织和安排社会生活时最为根本的问题。解决这个问题,会形成许多不同的方案。而不同的解决方案又反映了不同的“公平”观和“效率”观。 政治研究的一项主要任务就是探索合理的制度安排,以便合理地规划政治生活。在现实社会生活中,我们看到各派政治社会力量登上政治舞台,都带着自己的一套解决方案。有的方案实施几百年后仍基本适用,而有的方案却非常短命;有的方案在某种特定条件下可以连续使用,一旦条件发生变化就难以应对,而有的方案却可以容纳变化,在自我调适中不断延续;有的方案从理论上说完美无缺,而一旦付诸实施则漏洞百出。凡此种种,都涉及制度的规划和安排。 政治研究的目的是试图寻找一种合理、持久、能够为条件变化而做出调整留有余地、能够在“公平”和“效率”之间实现适度平衡的制度安排。 (3)寻求文明的政治规则,文明地解决政治冲突。 人也是文明的动物。正由于如此,强权政治、暴力掠夺、黑社会和强盗逻辑、“胜者为王,败者为寇”的原则,不论在国内政治生活中的应用,还是在国际政治舞台上的实施,都受到普遍谴责。 冲突是难免的,但野蛮的流血冲突是可以避免的。政治是一场游戏,文明的规则被人们普遍认可接受的时候,进行的是一场文明的比赛:胜者心安理得,败者服服帖帖。只看结果不管过程的“不择手段”的原则盛行的时候,进行的一定是一场生死搏斗:对于胜者来说,“打天下坐天下,谁不服就拔刀相见”;对于败者来说,“三十年河东,三十年河西”,“君子报仇,十年不晚”。那个时候,胜者势必“斩草除根”,“除恶务尽”;败者势必“卧薪尝胆”,报仇雪恨。 政治研究的一个重要理由就是寻求不同团体和平、有效地实现自己目标的条件。从这一意义上说,政治学不是斗争的学科,而是富于建设和实践的学科。 (4)了解他人,学会与别人打交道。 从国际的角度讲,全球化的浪潮将各民族国家紧密地联系在一起,国家之间的交往日益频繁。由于历史文化等方面的原因,各国的政治理念、政治组织安排和政治游戏规则各不相同。要学会和别人打交道,就要研究别人的政治。 所有上述研究,都需要掌握认识和分析政治生活的手段,需要掌握研究政治现实的相应概念(concepts)、理论(theories)、途径(approaches)与方法(methods)。而这些正是政治学所要和所能提供的东西。 三、政治学的基本问题 政治学致力于研究人类与人类所生活的社会之间的关系,是一门和人类历史一样古老的学科。虽然我们通常以国家为单位来讨论政治问题,但其中的许多思想和观点也适用于比国家更加宏观或更加微观的研究对象。实际上,在任何一个人类组织、机构和群体中,都能看到政治学的作用。 政治学为以下问题寻找答案:规则是什么?为何要遵守规则?规则应该由谁来制定?法律规则应该遵循什么原则以及达到什么目的?在这些问题上,政治学研究往往在自由主义和专制主义的分界线上左右摇摆,试图在两种需求之间寻求平衡:一是对秩序的需求,以确保公正社会的稳定性;二是个人对自由的需求,以确保个人的自主性和社会的活力。前者转化为权力,后者表述为权利。所以,权力和权利的关系问题是政治学的基本问题。一般而言,内战和混乱过后,政治理论会倾向于强调维持秩序;高压管控过后,政治理论会倾向于强调自由、多元与不同意见的合法性。 人们经常用社会/政治/经济/文化这样的词语组合来描述和说明一个社会。从字面上说,这些解析人类社会的不同面向似乎是并列的关系。如果狭义地理解政治,即把它理解为政府活动的时候,这样的并列关系也许是成立的。但是,从比较宽泛的意义上说,所有涉及人类集体生活的社会的、经济的和文化的方面,实际上也都是政治的。因而,也可以说政治是所有这些领域中外延最广、抽象层面最高的领域,而政治学是所有这些领域的学科中最宏观的学科。 论及政治学的学科定位,不得不回到学科分类创始人亚里士多德的观点上来。 如前所述,作为政治学的创始人,亚里士多德认为,所谓知识,就是关于“善”的学问。“善”可以分成多种:有个人之善、家庭和村落之善,还有集体(城邦或国家)之善。研究个人之善的学问是伦理学;研究家庭或村落之善的是经济学;而研究集体或国家之善的是政治学。 亚里士多德专门著有《政治学》,认为政治学是人类最高的学问,因为它研究的是国家之善的问题,如组织和安排人类社会生活的问题。亚里士多德认为,人是一种政治的动物(Man is by nature a political animal)。也就是说,人的本性就是要过一种社会集体生活。要过集体生活,就存在一个组织问题。那么,人类社会生活到底如何组织和安排才算不失为公平合理,即符合所谓“正义”原则?这就是政治学研究的根本问题。 按照他的理解,一个正义的社会应当是这样的社会:一个“中间力量”为主导的社会;一个崇尚法治的社会;一个保有个人私产的社会。亚里士多德对一个正义社会的描述也是我们今天仍然在讨论的问题,它也正反映了政治学在组织和安排人类集体生活时最为关心的最基本的社会经济法律问题。由此我们可以看到政治与经济、社会、文化、法律之间的密切关系。 正是建立在亚里士多德这种学科界定的基础上,政治学从事权力的组织和安排研究,其中包括对公共权力如何产生、如何构建、如何配置等问题的研究,而在这种研究当中,个人与国家的关系、社会与政府的关系、政府权力各个部分结构的关系以及中央与地方的关系成为政治学研究的核心问题,为此,也形成了各种各样的理论和学说,比如,在什么样的政治形式才是最理想的形式的问题上,形成了君主制、民主制、贵族制等理论;在什么样的权力结构才算是最佳的结构的问题上,形成了集权制与分权制以及权力制衡的理论;等等。 总之,政治学是研究如何组织社会集体生活的学问,它的核心问题可以用不同的方式来表述,比如权力与权利的关系问题、政治(规制社会)与治政(规范政府)的关系问题。概而言之,政治学研究分为两个层面:一是理论研究,主要探究的问题包括:怎样安排才算公平正义?如何实现自由—民主—平等—效率—权威的有机整合?二是实践研究,主要探究如何处理国家(政府)—社会(党派与社团)—个人(公民)三者的关系问题。 “政治学为认识政治生活提供便利,帮助我们接近政治,探究清明之道。”本书一本非常好的政治学理论入门读物。