出版社: 科技文献

原售价: 88.00

折扣价: 59.90

折扣购买: 低浓度有机废水强化臭氧氧化——原理、技术与应用

ISBN: 9787518974412

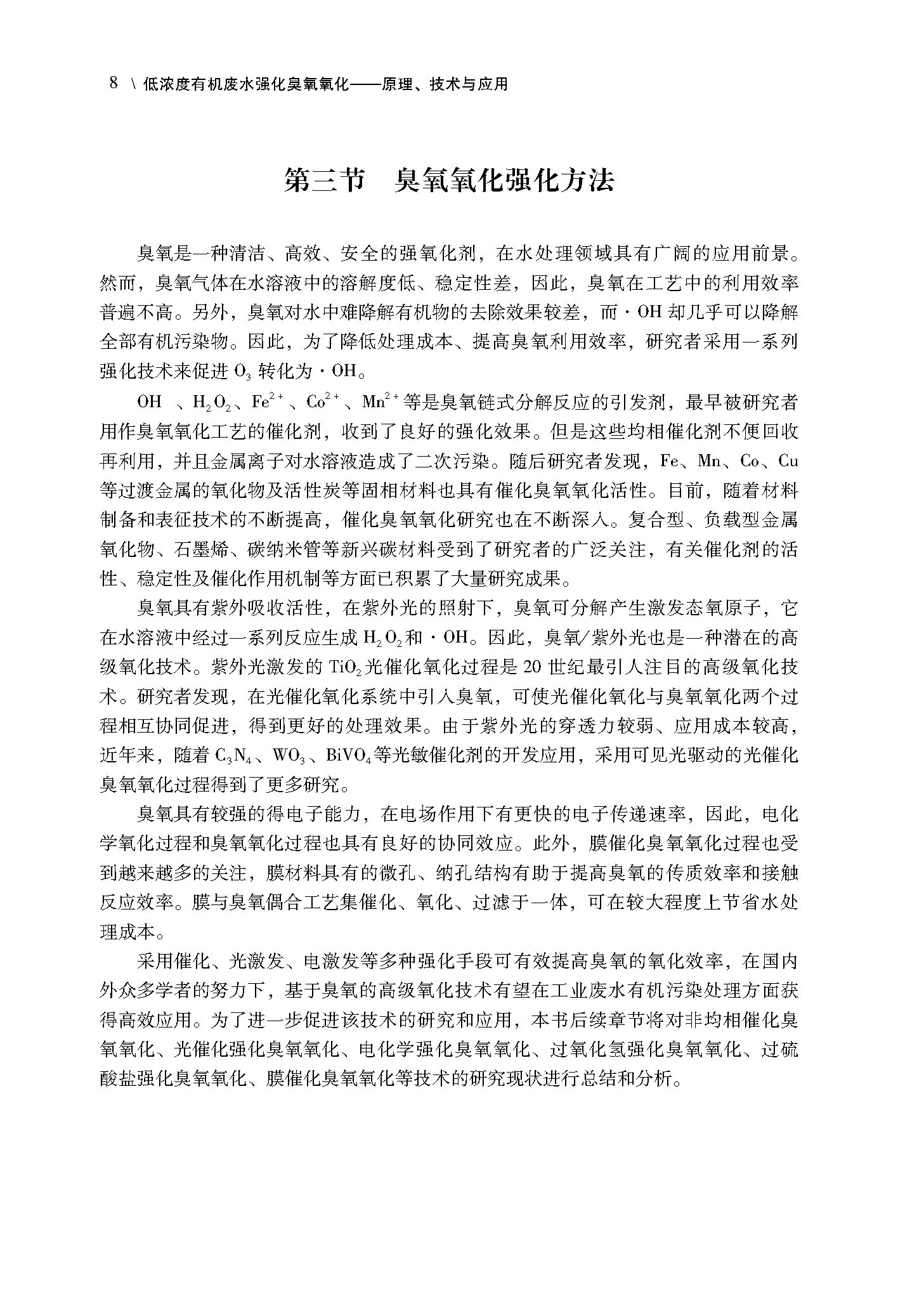

序 一 改革开放40多年来,我国工业实现了跨越发展,建成了世界最完整的工业体系,但也承受了粗放式发展带来的负面影响,尤其是重化工行业造成的环境污染。目前,我国工业过程的水污染控制仍以末端达标和无害化处理为主,遇到的瓶颈问题是有毒有害污染物的环境风险等不到有效控制、治理成本高。 正是基于解决工业水污染控制重大难题的应用需求,近年来高级氧化水处理方法受到高度关注,成为环境领域重要的研究方向之一。高级氧化技术一般以臭氧、过氧化氢、过硫酸盐等为氧化剂,在均相/非均相催化剂、声、光、电、高温高压等反应条件下激发产生活性氧化物种,实现有机物的深度氧化去除。20多年来,国内外不少科研团队对此开展研究,推动了以催化臭氧氧化为代表的高级氧化处理技术长足进步。但目前界面活化臭氧的反应机制尚不清楚,低成本高效的商业催化剂缺乏,成为制约催化臭氧氧化技术发展和应用的主要瓶颈。 中科院过程工程研究所曹宏斌研究员及其领导的团队长期从事工业工程污染控制研究,近10年来在基于臭氧的高级氧化领域开展了系统的工作。以污染物结构和催化剂活性点位的交互影响规律为基础,以水中污染物的安全降解和高效去除为重点,以技术发展和实际应用为目标,推动并实现了工业废水非均相催化臭氧氧化处理技术的规模化应用,解决了困扰行业多年的焦化废水达标排放难题,并拓展至钢铁综合废水、煤化工废水处理领域,建立了多套示范工程,部分支撑了水污染防治行动计划对工业水污染防治的要求。 本书是对该团队在臭氧氧化处理有机废水方面相关研究成果的系统总结,内容涵盖了多种臭氧氧化过程,各章节兼顾了材料合成与表征、界面催化反应机制、过程操作参数优化、实际废水处理效果等内容。由点到面深入系统地介绍了非均相催化臭氧氧化、光催化臭氧氧化过程中臭氧产活性氧的界面作用原理,以及两种反应体系中不同类型催化剂的构效关系,并初步提出了污染物结构对降解过程的影响规律,对于其他高级氧化过程也有借鉴意义。结合团队开展的其他研究工作,本书还介绍了国内外学者在过氧化氢、电化学、有机/无机膜与臭氧联合方面的最新进展。本书以非均相催化臭氧反应体系为主,涵盖的技术范围广,兼具理论和实际指导价值,可为相关的学术研究和工程应用提供重要参考和借鉴。 作为同行,本人很高兴看到曹宏斌研究员带领团队对臭氧氧化水处理的理论创新和技术发展,他们在工业废水处理领域实现规模化应用的积极实践更令我钦佩。希望本书的出版能为进一步提升工业水污染治理技术水平、改善我国水环境质量做贡献。 序 二 随着我国经济高速发展,工业废水和生活污水的排放总量逐年增加。水资源稀缺和水污染问题已成为制约我国工业生态文明建设的关键瓶颈。工业有机废水组分复杂、毒性高,对生态环境和人体健康的潜在危害巨大,成为我国水污染防治亟待解决的难题。近年来,依赖强氧化性自由基的高级氧化技术应运蓬勃发展,为深度处理难降解有机废水提供了有效的解决方案。臭氧氧化技术处理周期短、无二次污染,辅以催化产生的自由基可对有机污染物进行高效、深度矿化,最终使其分解成小分子酸、二氧化碳和水等无害物质。此外,臭氧氧化技术易与其他水处理技术,如光催化、电催化、膜催化等进行耦合强化,进一步提升其处理效能。虽然在水处理中使用臭氧进行消毒和氧化的历史悠久,但多数研究偏重于关注均相臭氧氧化及其过程中有机物转化历程,对非均相催化臭氧氧化的处理特性及其催化反应机制关注较少。 中国科学院过程工程研究所曹宏斌研究员及其领导的团队长期致力于工业有毒有害污染物全过程控制,通过交叉融合化工、冶金和环境等学科的原理和方法,创新构建了基于污染源解析与控污策略—清洁生产过程减排—末端无害化解毒—多过程优化集成的工业污染全过程综合控制技术系统,解决了一系列复杂组分深度分离、有毒污染物安全解毒、工程放大等技术难题。近年来,特别是在基于催化臭氧的高级氧化领域开展了系统性的理论创新及工艺开发工作。该团队研发的规模化非均相催化臭氧氧化技术成功地应用于钢铁行业焦化废水、钢铁综合废水、煤化工废水的达标处置,并建立了多套示范性工程。 本书从催化臭氧氧化理论、材料、技术及其在有机废水处理中的应用等多个方面进行了深入的探讨。在简单介绍非均相催化臭氧氧化的基本原理后,本书重点讲解