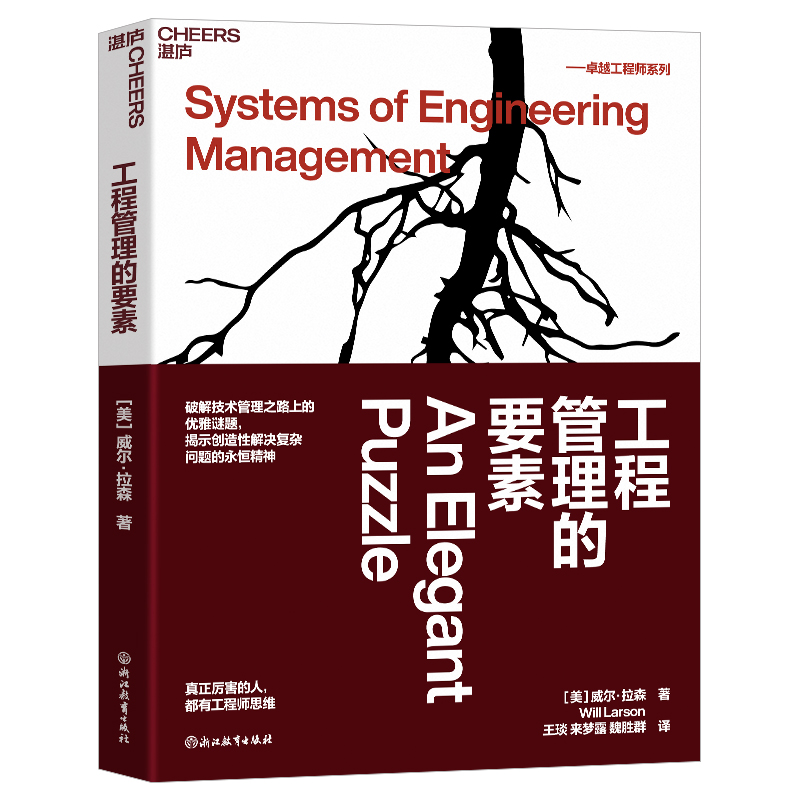

出版社: 浙江教育

原售价: 109.90

折扣价: 71.50

折扣购买: 工程管理的要素

ISBN: 9787572268915

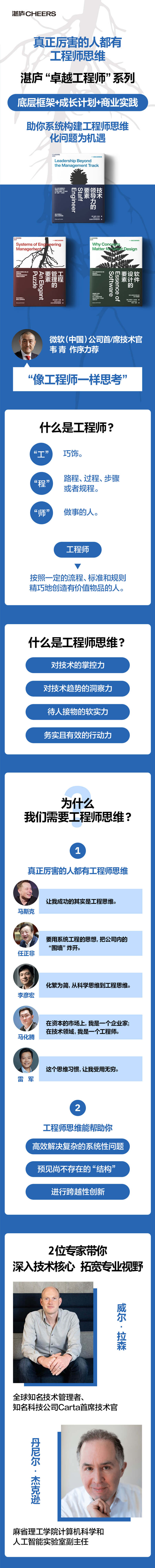

威尔·拉森 全球知名的软件工程领导者。现任知名科技公司Carta首席技术官,曾任美国冥想应用独角兽公司Calm首席执行官,曾在优步、雅虎、Stripe、Digg、SocialCode等科技公司担任工程领导和软件工程师。 拉森在个人网站staffeng.com上首次对技术领导的职业发展路径做出了清晰的描述,该网站一经推出立刻在美国科技界大火。他还是业内极具知名度的博客“非理性繁荣”(Irrational Exuberance)的作者。本书正是脱胎于该博客。

人员重组可能会大大降低生产力 在我写了《坚持走高绩效团队之路》(Staying on the Path to High-Performance Teams)之后,很多人都提出了相同的问题:“一个团队一旦还清了技术债务,难道不应该将当前过剩的团队成员转移到其他团队吗?” 这样想没错,因为团队的技术债务已经所剩无几,就团队全局工作的重点而言,现在的人手已经过剩。这种情况在许多团队中都多次出现过,可能会导致一个组织中有太多工程师被指派去处理去年的问题,却没有多少工程师负责处理当下的问题。 这是一个亟待解决的难题。首先,我要解释一下为什么我不赞同依靠人员重组来应对全局工作重点的变化,然后我会提出几个能解决这一难题的替代方法。 团队至上,高绩效的团队是神圣的 从根本上说,我认为持续的生产力来自高绩效团队的产出,将其拆开会导致生产力方面的重大损失。即便团队成员被完全保留下来,但离开原有团队,他们的产出也会下降。在这样的世界观中,高绩效的团队是神圣的,我非常不愿意将它们拆开。 团队需要很长时间才能凝聚为一个整体。一群人在一起工作了数年,他们彼此互相了解,知道如何以一种真正非凡的方式为彼此的成功铺路。如果团队人员发生变动,那么团队就需要花时间重新产生凝聚力。对处于凝聚早期阶段,以及文化存在显著差异的团队来说,它们需要花费的时间尤其长。 这并不代表团队需要一成不变,那样又会导致团队的状态停滞,但也许为了使团队保持凝聚力,我们在改变团队方面需要有所节制。 有时候你希望一支已经凝聚为一体的团队发展得再快些,这没有问题。但是,你必须考虑历经变革后,团队重新产生凝聚力的相应成本,而并非永远不做出改变。这就是为什么我提出的模型建议为被技术债务压垮的团队而不是为进入创新状态的团队迅速招聘新人,因为这样可以避免高绩效团队为重新产生凝聚力而付出相应的成本。 较高的固定成本和相对较低的可变成本 我不愿意将员工从高绩效团队中调离,让他们加入新团队,原因还有一个,那就是大多数团队都有较高的固定成本和相对较低的可变成本:调走一名团队成员会让一个处于创新阶段的团队重新回到落后状态,这样一来,两个团队都不会有良好的表现。对负责产品和服务的团队来说,情况尤为严重。 我的经验是,一个团队需要至少8名工程师才能支撑起全天候的两班制轮值,所以我通常不愿意让成员数量低于这一标准的团队发生变动。然而,固定成本包含许多其他类别:维持基本运转的开销、提前交付的合同、来自其他团队的支持等。考虑到轮值需求和成本控制,8人是最合适的团队规模。图1-6展示了管理一个团队的固定成本。 有一些团队的固定成本非常低,例如一个没有任何用户的创业团队,或者一个对已经完全关闭的产品提供支持的团队。我认为适用于这些团队的规则是不同的。而且,在成功的公司中,这样的团队并不常见。 裕度:当一个团队的利用率接近百分之百时,完成一项新任务将遥遥无期 调动员工来优化全局效率的前提是,我比以往任何时候都更加深刻地理解了生产力是如何产生的。我坚信不应该向一个明显存在裕度的团队投放更多资源,但我也不认同向一个裕度严重不足的团队投放更多资源的做法。 当一个团队的利用率接近百分之百时,完成一项新任务将遥遥无期,并且大多数团队对其他团队有诸多依赖。总之,这些事实意味着,你将资源转移给某个团队,通常令它的速度变慢,因为这个过程产生了新的上游约束。 我发现,团队为了进一步保持裕度,会通过渐进和创新的方式改善其职责范围内的工作安排,充分利用闲置的生产力。这样做额外的好处是,它们往往通过最小的协调成本就可以完成这些改进,不会让局部的生产力给周围的系统带来阻力。 最重要的是,“有裕度”的团队可以充当组织的调试工具:在调试组织的总体吞吐量时,你不必将这样的团队考虑在内。我发现,一次处理数个限制因素要容易得多,在解决问题时要向前看,不需要回头考虑以前受到的制约。 艾利·高德拉特(Eliyahu M. Goldratt)的《目标》(The Goal)和德内拉·梅多斯(Donella H. Meadows)的《系统之美》(Thinking in Systems: A Primer)都是关于这个主题的重要图书。 全球知名的技术管理者威尔·拉森重磅力作。 破解技术管理之路上的优雅谜题,揭示创造性解决复杂问题的不变精神,呈现一套创造性解决复杂问题的“管理框架”。 微软(中国)公司首席技术官韦青、苹果公司工程师辛迪·斯里达兰、Forter公司工程副总裁厄伦·埃伦博根、Software Engineering Daily节目主持人杰弗里·迈尔森联袂推荐。 湛庐文化出品。