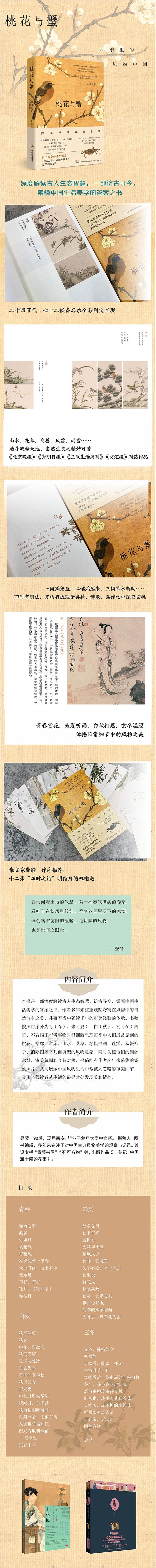

出版社: 陕西人民

原售价: 59.80

折扣价: 35.30

折扣购买: 桃花与蟹——四季里的风物中国

ISBN: 9787224146905

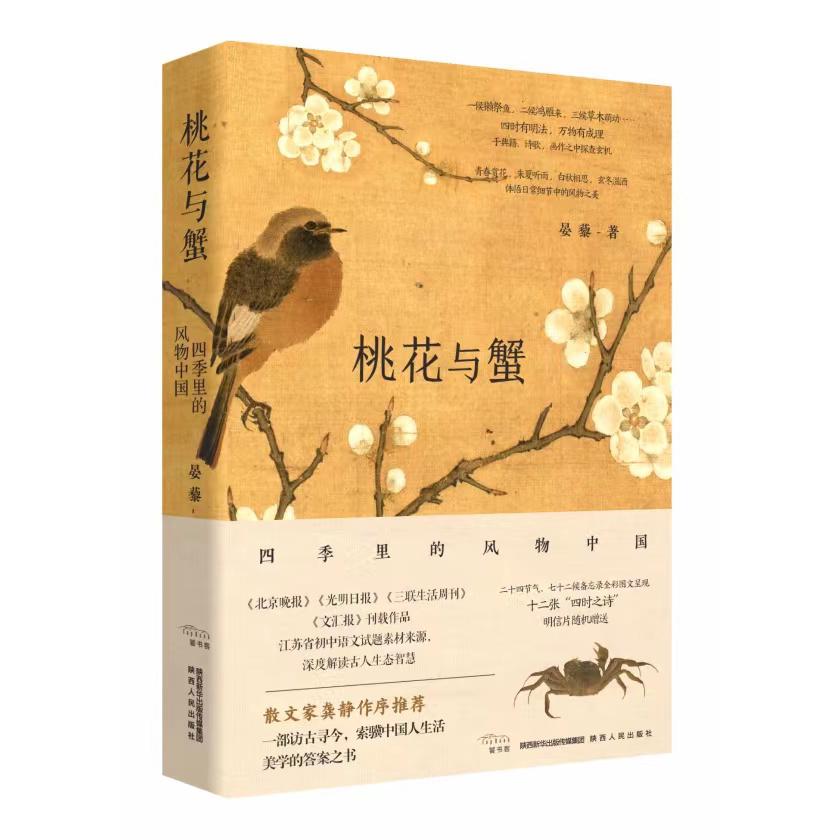

晏藜,90后,现居西安,毕业于复旦大学中文系。撰稿人,图书编辑,多年来专注于对中国古典风物美学的观察与记录。曾设专栏“青藤书屋”“不可方物”等,出版作品《十花记:中国雅士圈的花事》。

岁岁花朝一半春 谈花朝要先提月夕。 在古代,花朝一直与月夕相对应。说起月夕可能还有人陌 生,但它的另外一个名字——“中秋节”,应该就没人不知道 了。《风俗志》中完整地提到这两个节日的关联:“盖花朝月 夕,世俗恒言二、八两月为春秋之半,故以二月半为花朝,八月 半为月夕也。”花与月,朝与夕,春与秋,二月半与八月半,名 称和时间上都对得如此整齐,可见在古代,这两个节日的地位一 度是相当的。不过中国疆域广阔,各地气候迥异,花信也不同, 因而花朝节的日期也有不同的说法,但主要还是在二月初到二月 半左右。 春花秋月被并在一起提的次数太多了,有时也会让人没有新 鲜感,但这的确是春秋二季乃至四季里最美的景物了。南北朝萧绎《春别应令诗》中有这样一句:“花朝月夜动春心,谁忍相思 不相见。”美景会不经意增加看客的孤独感,因希望与之分享欢 愉的人却不在身边。物之感人心动人情者,在地莫如朝花,在天 莫过夕月。而且这动人的美是会变化的,花有绽放凋零,月有阴 晴圆缺,两者都在时序转换的时候,带给人们明显的欢欣与伤感, 让人直面自己内心最真实的感情。 花朝节在历史上曾风靡一时,古人将这一天附会为百花生日, 每到这一天,人们会结伴去郊外游览赏花,姑娘们尤其会在这天 相约出户,祭拜花神。唐代司空图有“伤怀同客处,病眼却花朝” 的句子,宋代《梦粱录》中:“仲春十五日为花朝节,浙间风俗, 以为春序正中,百花争放之时,最堪游赏。”《红楼梦》中,每 逢花朝,大观园里的女儿们也一定会约在一起,吟咏赏春。 要映衬这时节的百花齐放,花朝节当然也是个色彩缤纷的节 日。宋代杨万里的《诚斋诗话》注云:“花朝为扑蝶会。”花间 戏蝶今天也能见到,但过去的花朝节却有今天见不到的习俗。欧 阳修在撰写《洛阳牡丹记》中写道:“洛阳之俗,大抵好花,春时, 城中无贵贱皆插花。”簪花是我国一直就有的习俗,每逢仪典、 喜事和节日,男男女女都爱在发鬓上别一朵鲜花。后来这个习俗 没能广为流传,但在花朝这天却是例外,明代的花朝节都还可见“城 中妇女剪彩为花,插之鬓髻,以为应节”的景象。 明人刘侗在《帝京景物略》中描绘当时北京城南风物,特别记载了古人春时赏玩的花卉:“入春而梅、而山茶、而水仙、而 探春。中春而桃李、而海棠、而丁香。春老而牡丹、而芍药、而 栾枝。”那是怎样的一种景况呢?“都人卖花担,每辰千百”, 卖花郞们每个时辰都能卖出成百上千枝鲜花,而且这些鲜花并不 是今天花店外四时摆放的玫瑰康乃馨那样,而是依着春天时序物 候的演进,不经意几天过去就有新的变化,每一个变化都含着古 老中国的风致。 但“花朝”后来还是被遗忘了,只留下了像“百花生日是良辰, 未到花朝一半春。万紫千红披锦绣,尚劳点缀贺花神”这样的诗 句,供后人想象这个浪漫节日在百年前的盛况。再后来,“月夕” 的常用名变成了“中秋节”,名法上的对应关系也消失,于是“花 朝”便更加没有了复兴的理由。 可还是会忍不住期望。如果它能和“月夕”中秋节一起流传 于今,时代又会给它怎样的演变呢?但这毕竟只是假想,也没有 什么具体的细节可供捕捉,网上偶尔冒出的汉服爱好者组织的活 动也终不是心中的所想。不过既是漫谈,就大胆地空想吧。“月夕” 时明月圆满,象征团圆的骨肉。若照此说,“花朝”时百花繁盛, 当象征极盛的年华。中秋节消弭了距离的遥远,让相隔天涯的人 们可以凭借一轮明月“共此时”。那么花朝就可以淡化时间的流逝, 让白发苍苍的老者在这一天里,借一枝春花重拾青春。所谓朝花 夕拾。 也不至于总那么悲观,毕竟窗外春光依然大好不是吗?南宋 刘克庄的词中有这么一句,“从此年年岁岁,莫负月夕花朝”, 一句“从此年年岁岁”,仿佛在送别着什么。虽然他说的并不是 我以为的意思,但若将“月夕花朝”这样的时节,冲入“岁岁年年” 的洪流中,便也不觉得遗憾了。 一候獭祭鱼,二候鸿雁来,三候草木萌动…… 四时有明法,万物有成理 于典籍、诗歌,画作之中探查玄机 青春赏花,朱夏听雨,白秋相思,玄冬温酒 体悟日常细节中的风物之美 山水,花草,鸟兽,风雷,雨雪 踏寻流转天地、自然生灵之精妙可爱 《北京晚报》《光明日报》《三联生活周刊》《文汇报》刊载作品 深度解读古人生态智慧 二十四节气、七十二候备忘录全彩图文呈现 十二张“四时之诗”明信片随机赠送 散文家龚静?作序推荐 一部访古寻今,索骥中国生活美学的答案之书