出版社: 北京大学

原售价: 76.00

折扣价: 51.70

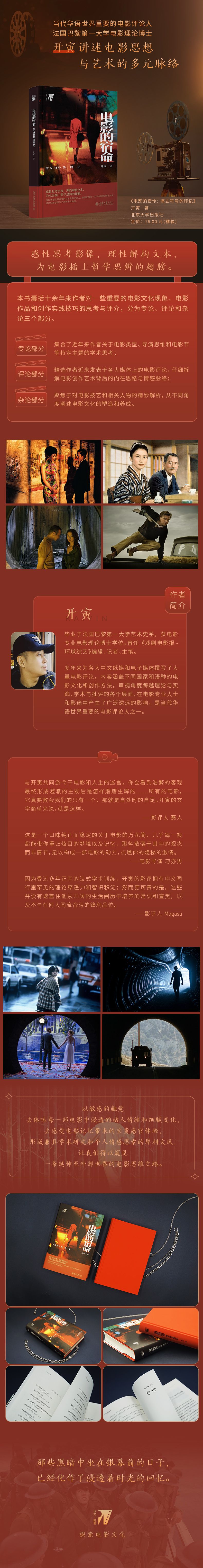

折扣购买: 电影的宿命:擦去符号的印记

ISBN: 9787301312087

开寅,毕业于法国巴黎第一大学艺术史系,获电影专业电影理论博士学位。曾任《戏剧电影报-环球综艺》编辑、记者、主笔。多年来为各大中文纸媒和电子媒体撰写了大量电影评论,内容涵盖不同国家和语种的电影文化和创作方法,审视角度跨越理论与实践、学术与批评的各个层面,在电影专业人士和影迷中产生了广泛深远的影响,是当代华语世界重要的电影评论人之一。

被虚度的时光 大学毕业那年的冬天,我在北京的家里闲待着。有一天在街上买了份《戏剧电影报》,翻到最后一版时在边栏看到一则招聘启事。 那时刚刚成立没几天的《环球综艺》编辑部在百万庄《解放军报》大院招待所里租了几间房。面试就是把我上大学时看过的日本和法国电影拎出来回忆了一遍。对方也是年轻人,比我还小一岁,和我一样也是法语专业的差等生。我们聊得挺投机。 笔试题是写一篇奥利弗?斯通的评述。我连在电脑上打字都还不怎么会,花了几个晚上慢腾腾地敲了五千字发过去,第二天接到电话说我可以过去上班了。 在报社上班的时光无忧无虑。整天看外国电影杂志,闲聊天,和同事就某个片子的好坏像幼儿园小朋友一样激烈地拌嘴,边大声放流行歌边一个人写一整版评论。 报纸卖得不错,每期都印十多万份,那是那个年代中国很少见的一份关于外国电影的纸媒,看它的人大都是十几岁的学生。 在午后洒进招待所房间的阳光下我读了好多激情洋溢的读者来信,充满着对电影的梦想和憧憬。这一段拿着工资评论电影的经历,让我从简单地“看电影”变成习惯性地“想电影”。我给不同的平媒和网媒写了许多关于电影的文字,成了第一代民间电影写手中的一个。由完全不知道ABC 在键盘的什么位置,变成一晚上可以对着电脑打出密密麻麻几个屏幕关于大卫?林奇、塔可夫斯基和王家卫的小字,直到头昏脑涨眼冒金星为止。 这样过了几年,我辞职去了法国。 巴黎有一万个让人厌恶的理由,但它却是一个电影宝库。 六七年间我好像只做了一件事:整日流连于拉丁区的几家小电影院和法国电影资料馆的放映厅,一天看三部、四部、五部电影甚至更多,从巴斯特?基顿到雅克?塔蒂,从马塞尔?莱尔比埃到埃托尔?斯科拉,从霍华德?霍克斯到尼古拉斯?雷,从吉田喜重到增村保造,从杜琪峰到侯孝贤。 我曾经一次不落地去让?杜谢主持的电影俱乐部听他讲那些被人们遗忘的法国电影;曾经在 MK2 Beaubourg 电影院排队入场时一转头瞥见戈达尔拿着一本书等在我身后;曾经在慵懒的夏末黄昏于老旧而锈迹斑斑的里昂车站前饶有兴致地看一大群忙碌的场工布景夜拍《绅士大盗》,然后发现身材娇小、柔和美丽的玛丽?吉莲就站在我身旁;也曾经在 La Pagode 电影院的前厅与一位年逾七旬依然庄重典雅的日本女性擦肩而过,定睛一看才发现是心中永远的女神冈田茉莉子。 那时有人笑我:“你是不是只要去影院坐着就能成为一名专业人士?”答案其实是不能。 但很多年后,在地球另一端加拿大蒙特利尔的一家电影院里,当贝特朗?塔维涅的纪录片《我的法国电影之旅》将那些熟悉的黑白影像重现在我眼前,当我听到让?迦本铿锵中饱含情感的台词,看到西蒙?西涅莱柔光中爽朗动人的笑容时,一瞬间眼眶有点湿润。那些黑暗中坐在银幕前的日子并没有完全被浪费,它们化作浸透着时光的回忆。 电影看得越多,能写的却越少。有时偶尔读先前的文字,觉得似乎是未成年的自己写过的作文。直到十年前注册了一个豆瓣账号,在标记看过影片的过程中,才重新有冲动把一些想法记下来,再次汇成完整的文章。 刚到法国的时候我只想着做一个方鸿渐式的游学生,没料到最终离开时拿走了一张博士证书。为了写完这篇五百页的法语论文,我艰难地读了很多书,一部分电影的,一部分历史的,还有很多哲学的,由此了解了一些吉尔?德勒兹的想法并被他所影响。 不坐在电影院里的时候,我不再一厢情愿地去想象银幕上的吉光片羽,也不再绞尽脑汁地追索每个画面和声响的意义,而是期待发现它们所表达的情感与世界之间的联系,不仅仅是内容上的,更是符号褪去后逐渐浮现出的真相。也许这是一种属于电影的宿命。 所有的印记都能在这些收集起来的文章里隐约找到:方法论式的、情感价值的、拆解意义的、德勒兹的,以及与周遭世界而不是仅仅与电影相关的。 对我来说,它们也薛定谔式地改变着时间的价值:焦虑时觉得看电影是人生被虚度的时光,而理性思考和感性释放又让它变得充满诱人的乐趣。 也许没有那么纠结复杂。只需倒退回学生时代漫长悠闲的夏日,朋友手插裤兜站在我家门口:“闲着呢吧,走,看电影去。”我点头。我们在院门口买两毛钱的红果冰棍吸溜着,迎着傍晚和煦的微风走在去虚度时光的路上。 当代华语世界重要的电影评论人、法国巴黎第一大学电影理论博士开寅,讲述电影思想与艺术的多元脉络。