出版社: 台海

原售价: 45.00

折扣价: 26.60

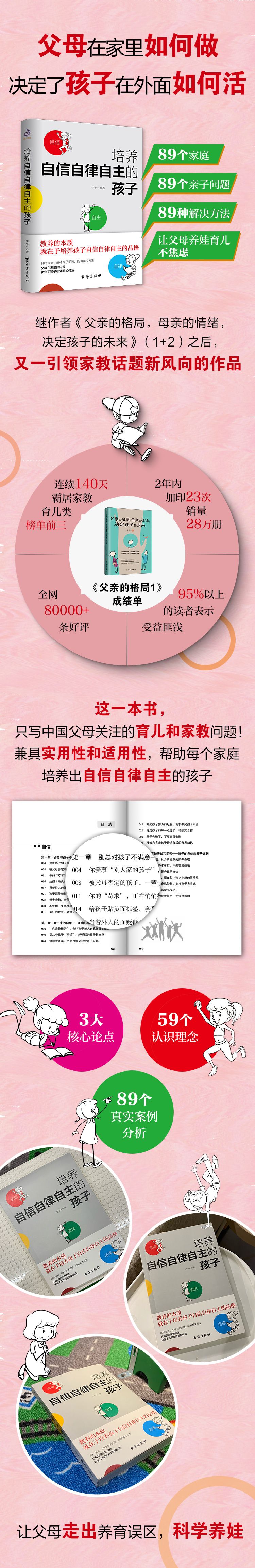

折扣购买: 培养自信自律自主的孩子

ISBN: 9787516830239

宁十一,著名认知行为心理专家、青少年教育专家。30多年来致力于家庭教育研究,已出版书《父亲的格局,母亲的情绪,决定孩子的未来》《父亲的格局,母亲的情绪,决定孩子的未来2》,广受读者好评。

你羡慕“别人家的孩子”,就是孩子自卑的源头 很多孩子在成长的过程中,都会有一个永远无法击败的“敌人”,即父母口中的“别人家的孩子”。 “别人家的孩子怎么每次都考第一名”“别人家的孩子都会主动 帮父母做家务”“别人家的孩子写作业从来不用催”……父母本希望借“别人家的孩子”从侧面来激励自己的孩子奋发向上,但盲目地比较,只会强化孩子的消极看法:“我没有别的孩子好,妈妈不喜欢我。”孩子不断地进行自我否定和怀疑,认为自己是一个糟糕的人,逐渐失去自信。 初中生小袁曾在《少年说》中说:妈妈的盲目比较,让我变得越来越不自信。每次考试后,小袁的妈妈都喜欢将小袁和全班第一、全年级第一的同学进行比较。小袁站在天台上对妈妈大喊:“为什么每次都拿我最差的成绩说事儿,为什么你从来看不到我的努力?” 面对女儿的质问,小袁的妈妈说道:“要是我不打击你,你可能会有点儿飘……” 小袁哭着请求妈妈不要老是把她和别人比较了,妈妈依旧坚持这样做。 为什么父母总是觉得别人家的孩子好?第一个原因,在父母和孩子的关系中,因为心理距离感较近,父母会通过各个角度去评价孩子,例如学习成绩、生活习性、特长等。对于别人家的孩子,因为“心理距离感”较远,父母看到的内容会比较单一化,仅从对方一件事情的好坏,就得出“他比我家孩子更优秀”的结论。 第二个原因,人们在评价一件事时,通常会依赖自己的主观思维和价值感,就像是戴着有色眼镜去评判身边的人和事,会产生“心理偏盲”的现象。父母喜欢将自家孩子与别人家的孩子做比较,就是源于这种心理。父母会选择性地无视自家孩子的优点、成绩,反而用“显微镜”来发现孩子的缺点,而用“放大镜”去观察别人家孩子的优点,所以就会觉得别人家的孩子更优秀,从而引发父母养育焦虑感和挫败感。 心理学认为,家长经常性地拿自家孩子的短处和别人家孩子的长处比较,其危害主要如下: 首先,不利于孩子自尊心的培养。爸爸妈妈拿自己孩子的弱项和别人的孩子的强项比较,无形中是对孩子的一种否认,长此以往,容易让孩子变得不自信,觉得自己真的不行。 其次,让孩子形成攀比心理。尺有所短,寸有所长。正所谓“人外有人,山外有山”,如果孩子养成了和别人攀比的心理习惯,将来走向社会后,面对形形色色的不公平和差距,失落感会伴随孩子的一生,那将是一件很痛苦的事情。 最后,容易让孩子破罐破摔。孩子的好行为需要家长的强化,从而逐渐形成好的性格。如果一味地批评和指责,把孩子的短处一遍遍地拿出来和别人比较,这其实也是一种强化,很容易让孩子放弃努力,自暴自弃。 也许有的家长会对此非常不解,觉得孩子们之间进行比较是很正常的事情,如果孩子确实在某些方面不如别的孩子好,我们还不能说说了?说说当然可以,但千人千面,人的个性差异千差万别,有些事不是谁都能做得到的。爸爸妈妈在比较的同时,切不要忘了对孩子自尊心和自信心的保护和培养,让孩子学会珍惜自我价值,成为优秀的人。怎么比较,其实也有一些小技巧: 第一,客观公正地进行比较。在比较时一定要用一种平和的心态去对待孩子的优缺点。不要拿别的孩子的优点跟自己孩子的缺点比,要看到自己孩子的优点,别忘了给孩子鼓励和赞扬;也要正视孩子的不足,积极引导,帮助孩子认识不足,补齐短板。 第二,在比较的同时善于发现孩子的长处。每一个孩子的特质都是不同的,他们身上有着不同的闪光点。父母不仅要发现孩子在某些方面不如别人,还要善于发现孩子身上的其他优点。比如,当孩子在唱歌比赛中内心受挫的时候,可以对孩子说,你在唱歌方面也许比不上别人,但在画画方面还是比较有天赋的。昨天的那幅画,我让专业的老师看了,老师说不错哦。 当然,万事都有度,一旦过了这个度,就容易让孩子产生骄傲自满的心理。父母在生活中,不要总是拿自己孩子的短处和别人的孩子的优点做比较,那只会加深孩子的挫败感,要多鼓励孩子发挥自己的优势,善于发现孩子的长处,让他在面临一些问题的时候,更有信心。 被父母否定的孩子,一辈子都活在自卑里 你对孩子说的每一句话、做的每一个动作,就像无形的小刀一样,慢慢地雕刻着他未来的模样。如果你每天对孩子说“你不行”“你真糟糕”“你也太差劲了吧”等这些负面的话,时间一长终会把孩子打压得锐气全无。得不到父母认可的孩子,一辈子都活在自卑里。 一位网友在知名论坛上发帖称:“我都三十好几的人了,可是无论做什么事都会被母亲否定。无论是我的穿着打扮,还是人际交往间的态度、措辞都会受到母亲的挑剔……总之就是各种不对!母亲喜欢不分场合地‘教训’我,甚至当着我女儿的面。我记得我小时候明明是个活泼开朗的孩子,后来却变得越来越自卑、懦弱、害怕改变。” 来自家长的一个轻飘飘的“不”字,会让孩子对自己的能力产生怀疑。哪怕是很简单的事,他们也会认为自己做不到,做不好,变得脆弱敏感,畏首畏尾。久而久之,他们便会对生活悲观失望,对任何事都难以提起激情和动力,做事的执行力会越来越差。 心理学上,有一种现象被称为“自我实现预言”,即预言本身是假的,但是当它被说出来后,人们就会相信,最后预言成真。 美国社会学家罗伯特·金·默顿认为,当人们对一件事情先入为主后,无论正确与否,都会影响他对事情的判断,进而影响到他的行为,导致这个判断最后成为现实。通俗而言,自证预言就是我们会在不经意间让自己的预言成为现实。 这个道理同样适用于孩子,当父母反复提起孩子的某一缺点时,无论是在父母还是孩子眼中,这个缺点是必然存在的。例如,父母总是骂孩子头脑笨,但这可能只是孩子因状态不佳偶尔出现的反应慢,却被父母无限放大,最后这个孩子真的成了一个笨小孩,并且对自己失去了信心。 除了对孩子“恨铁不成钢”的否定,更多的父母还会做出负气的否定,比如,有些孩子确实很闹腾,当父母被折磨得身心俱疲的时候,经常会甩下这么一句话:“你再这样,我就不喜欢你了。”这种负气的话说多了,就会让孩子产生自己不招人喜欢的想法。有的孩子会因此变得更任性;有的孩子甚至连交际能力都受到影响。父母否定的话越多,孩子的自信便流失得越快。 如果期盼孩子成长为一个自信满满的人,就不要总是斥责他“笨”“差劲”;如果想要孩子变成热爱学习的人,就不要在他伏案看书的时候,阴阳怪气地嘲讽他:“你再怎么努力都考不过别人,临时抱佛脚有什么用?” 父母想要让孩子成为自己期望中的样子,就不要总是否定孩子,要学会肯定孩子。当然,父母的肯定,不是指将“你不行”改为“你真棒”就可以了。那么,父母应该如何做,才能给予孩子正确的肯定呢? 做最真实的父母 有的父母会过于关注孩子的情绪,为了不伤害孩子,他们会刻意压制自己的情绪,保留一些自己的真实意见,只和孩子说温柔的话。 这看似是对孩子的一种保护,实际上是缺乏对孩子的信任。父母这样做,是对孩子的内在秩序和动力的低估。很多时候,孩子需要的就是父母的真实态度,只有父母的真实看法,才能让孩子正确地了解自己什么地方做错了,从而积极改正。 给予孩子积极的期待 父母给予孩子正确的心理暗示非常重要。当父母对孩子有美好期待并且无条件信任他时,孩子就可能像父母期待的那样发展。因为这个时候孩子可以感受到父母的积极心理,所以愿意努力,不愿意辜负父母对自己的期望。 在生活中,父母要给孩子足够的肯定和信任,这样孩子才会充满自信,并朝着父母期待的方向努力,以此证明自己是优秀的。然后,真的成为父母期待中的好孩子。 1.《父亲的格局,母亲的情绪,决定孩子的未来》《父亲的格局,母亲的情绪,决定孩子的未来2》作者宁十一新作 2.作者30多年致力于家庭教育研究,提供了一套科学的、符合中国养育环境的儿童行为习惯养成方法 3大核心论点,59个认识理念,89个真实案例分析:让父母走出养育误区,科学养娃