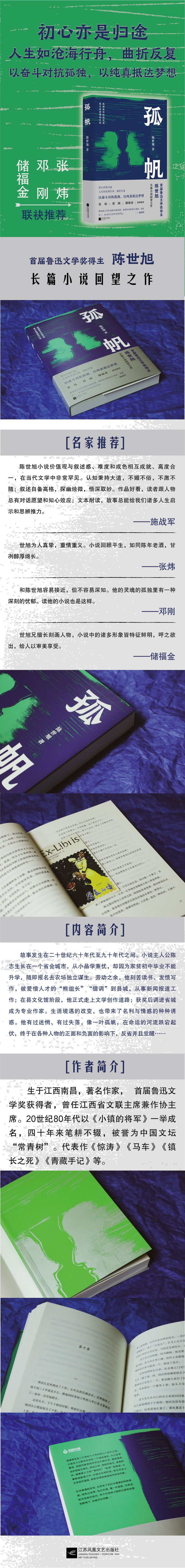

出版社: 江苏文艺

原售价: 56.00

折扣价: 37.52

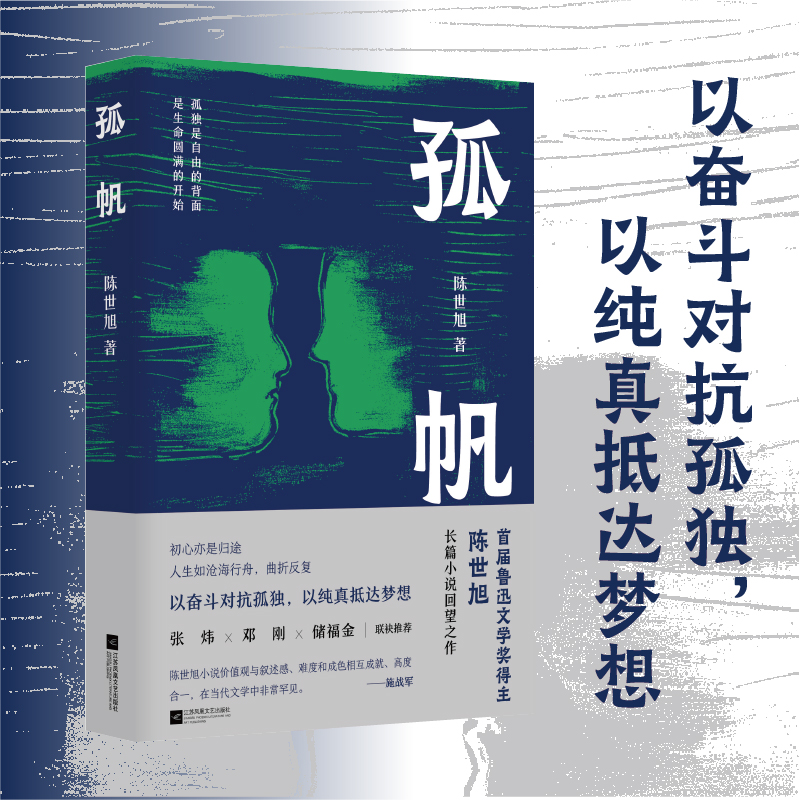

折扣购买: 孤帆

ISBN: 9787559475398

生于江西南昌,著名作家, 首届鲁迅文学奖获得者,曾任江西省文联主席兼作协主席。20世纪80年代以《小镇的将军》一举成名,四十年来笔耕不辍,被誉为中国文坛“常青树”。代表作《惊涛》《马车》《镇长之死》《青藏手记》等。

第一章 一 铁街附近一大片是闹市区。大街小巷横七竖八。各条街巷的名字,都是依照街上最初的作坊和铺面主要经营的行当起的:筷子巷、带子巷、胡琴街、嫁妆街、棉花市、香烛市、钟表路、珠宝路,也有拿老板的姓氏做名字的,比如卖河鲜的薛家塘、制售糕饼的杨家厂…… 本市最大的几个商号万祥泰丝绸店、时鲜大酒楼、亨得利钟表店,像三个从大人国来的巨人,高高地站在这一大片密密麻麻的蜘蛛网中间。其中最高的是亨得利钟表店,楼顶上的钟塔,四面老大的罗马钟,老远就能看见,每隔半个钟头就报一次时。钟声沉着、悠扬,让城市有了节奏。 杨尿根从小到大最喜欢去的地方是亨得利钟表店。店堂不大,他不停地转着圈子盯玻璃柜里面的名贵洋钟表,一转就老半天。店员都跟他熟了,随他去。上学放学,在大街上,他老是对着钟塔出神,等着报时的钟响,同学用力推他,他才恋恋不舍地走开。这个爱好,给他惹了事。 铁街夹在万祥泰和亨得利中间。早先热闹得要命,一天到晚,铁匠铺、白铁铺风箱的呼啦声,锤子的叮当声此起彼伏,响个不停。现在只剩了杨家一家打铁的了。 打铁的是杨尿根父亲。 沉寂下来的铁街像一条无声无息的蛇。两边的深宅大屋把小街夹得幽暗,只有中午才能漏进一线阳光。早先的铺面都上着门板,只留一扇小门进出。家家的铺面后面,天井、厅堂、卧室、库房,老深老深。藏着各家,也藏着铁街和城市久远的无数秘密。 杨尿根父亲的父亲杨公公每天端个小板凳,弥勒佛一样在铁街街口坐着:白绸衫、白裤子、绸衫大敞,大开裆的裤子扯开来可以装进一个小人,打一个大褶,在肚脐眼下卷起,以上,大肚皮、肥胸脯、脖子、脸,刮得锃光的脑壳红得像酱肉,头发和眉毛像银丝,眼睛像亮着的灯泡。街上的红男绿女来来往往,河一样在他面前川流不息。 杨公公不时端起搁在地上的大茶缸子,仰面一通大喝,咕咚咕咚的远远就能听见。只要有人凑到面前,他就给人家讲自己给孙文做过饭——不说“孙中山”也不说“孙总统”或“孙总理”。讲孙文最喜欢他做的盐焗鸡和炖鸡汤。讲盐焗鸡怎样剥毛,怎样掏干净肚子,绝不能下水;讲炖鸡汤要用文火炖几个小时,除了几片姜,不需要任何别的作料,等等。活灵活现,好像是真的。 在公厕里,杨公公喜欢看报。一看老半天,蹲在茅坑上纹丝不动,像是钉在上面了。铁街只有一个公厕,每天早上都排长队。里外的人换了一拨又一拨,唯独他稳如弥勒佛。大家习惯了,也不指望他起身,就当公厕少了一个坑。 谁也搞不清杨公公的岁数,问他,回答永远是“七老八十”,陈志跟杨尿根从认识到分开,都没有变过。过往的事情,他永远说不出准确的年月日,只说八国洋人进北京那年、宣统让人赶出紫禁城那年、晚报登“万祥泰”老板姨太太跟狗睡觉的花边新闻那年、河水涨到街上那年、“时鲜楼”公私合营那年…… 杨尿根上小学还尿床,家里叫他“尿根”,直到后来进了艺校,才有了艺名。他从小就给父亲拉风箱,上学了,能拿起大锤,一放学就隔着铁砧,站在父亲对面。父亲把在炉子里烧红的铁件夹到铁砧上,他按照父亲用小锤敲出的点子,一下一下地捶铁件,在火星子乱蹦的“叮叮当当”中长得也像个铁砣。 陈志是从小被宠大的,害怕离开家。到了不得不上学的年龄,开学那天,他紧张得大哭。父亲让两个姐姐帮着把他硬背到背上,两只铁样的手臂从后面扣住了他两条乱蹬的腿,根本没有可能挣脱。他趴在父亲几乎没有肉的背上,被父亲的骨头硌得说不出的痛,握紧拳头捶打,却像是打在石头上,哭得喘不过气来。 上了两年学,好不容易有点习惯了,三年级,陈志父亲离开了市政府那个院子,到红十字会诊所做收发,把家搬到诊所附近的赐福巷,把陈志也转到了附近的杨家厂小学。这次父亲没有背他,只是紧紧地抓住他的手。 下着大雨,父亲打的伞全遮住他了,自己走在雨里,一会就淋得全身透湿。杨家厂小学本部教室不够,在铁街对面的时鲜楼后面租了间库房做二部。父亲一路问着,好不容易找到了地方。 是一栋小楼,只有上下两层,上面一大一小两间房,大的是教室,小的是老师办公室。下面一层堆了时鲜楼的杂物。 说是“二部”,只有一个班。 头堂课早就开始了,父亲低着头,弯着腰,不停地赔着不是,把陈志交给老师。 老师是个女的,姓彭,各门课都是她教。个子不高,没有颈和腰,加上宽阔的大胯,看起来有点像横的。 彭老师不理陈志父亲,只对陈志说,到座位上去。 教师里只有一个空位,同桌的是杨尿根。 杨尿根伸出小指头跟陈志拉钩: 不要怕,有我,哪个也不敢碰你一根毛。 开学一个多月了,陈志都交不出学费。家里兄弟姐妹多,父亲的工资只够一家人的柴米油盐,不到发工资就用光了。一上课彭老师就先问他学费,问了几次,终于火了,喝他站起来,去家里找父母拿钱交学费,没有就莫来上课。 陈志可怜巴巴地走到楼梯口,突然听到身后杨尿根大喊: 老师,莫让他走,他的学费我交,明天就交! 你交?你拿什么交?莫非又要…… 彭老师下面的话没有说出口——杨尿根做过贼。 老师,求你。明天我交不上,你再让他走。 杨尿根第二天真的给陈志交足了学费。 彭老师盯着他: 钱是哪来的? 你管不着。 但是陈志还是很怕彭老师。杨尿根说的“不要怕”的“哪个”,只能是同学,不可能是老师。第二天一早,陈志坐到自己的座位上,不停地有水滴到他头上。 教室上面横着一根绳子,晾满了衣服,悬在他头上的是一件宽大的灰布中山装,因为没有拧得太干,不时有水滴落下来。座位很窄,陈志也不敢乱动,就那样让水滴着,让水顺着脸流下来。 杨尿根发现了,立刻大喊: 老师,滴水! 正在黑板写字的彭老师回头,粗声粗气说: 你喊什么!滴你头上了吗? 回头把黑板上的句子写完,让大家照抄,才走下来,去办公室拿出根竹叉子,叉下灰布中山装挂到教室后面的角落里。 地板薄,被她走得“咚咚”响。全班的头跟着她转来转去。 初心亦是归途 人生如沧海行舟,曲折反复 以奋斗对抗孤独,以纯真抵达梦想 张炜 邓刚 储福金 联袂推荐 首届鲁迅文学奖得主 陈世旭 长篇小说回望之作 本书是一段当代知识分子的精神成长史。作者意图由此超越种种表象的社会成见——诸如成功与失败、奋斗与沉沦、希望与幻灭、升华与堕落、完美与败坏之类传统的道德认 知与观念,尽可能清晰地揭示人性的各个层面,并经由这种揭示,呈现出作者对真善美这一人类永恒价值的倾向。本书是一部以纯文学形式、知识分子经历阐述“中国好人”“民族脊 梁”的力作。