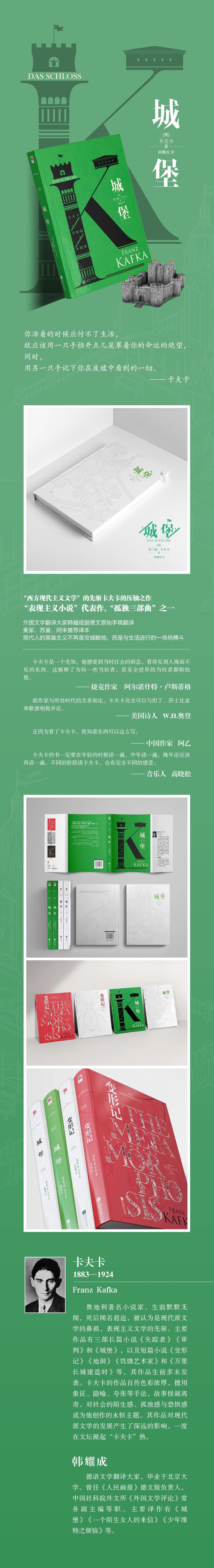

出版社: 江苏文艺

原售价: 46.00

折扣价: 22.60

折扣购买: 城堡(公版)

ISBN: 9787559452870

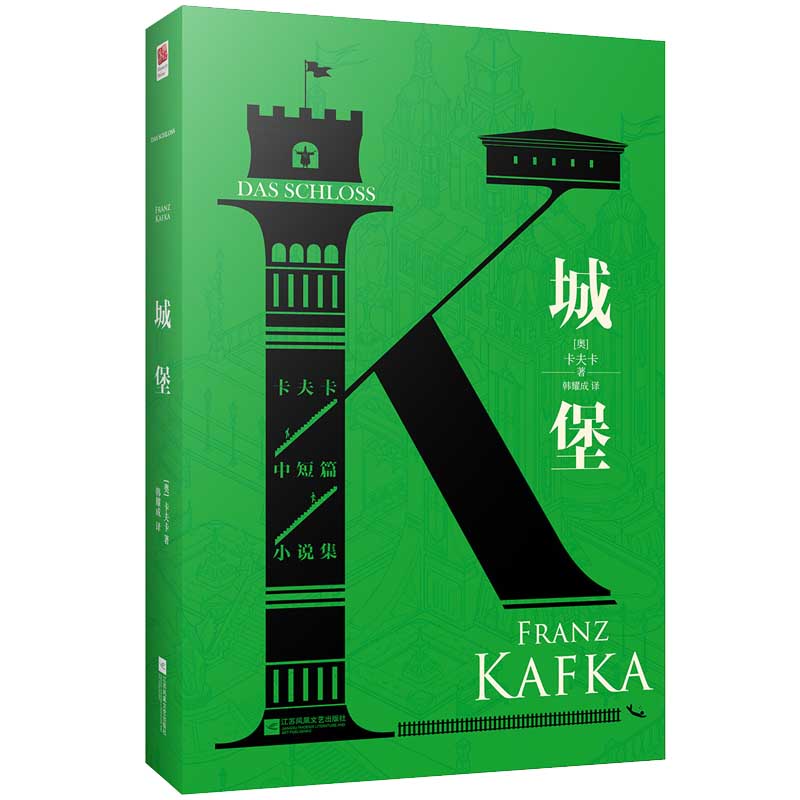

卡夫卡(Franz Kafka,1883—1924),奥地利著名小说家,生前默默无闻,死后闻名遐迩,被认为是现代派文学的鼻祖,表现主义文学的先驱。主要作品有三部长篇小说《失踪者》《审判》和《城堡》,以及短篇小说《变形记》《地洞》《饥饿艺术家》和《万里长城建造时》等,其作品生前多未发表。卡夫卡的作品自传色彩浓厚,擅用象征、隐喻、夸张等手法,故事怪诞离奇,对社会的陌生感、孤独感与恐惧感成为他创作的永恒主题。其作品对现代派文学的发展产生了深远的影响,一度在文坛掀起“卡夫卡”热。 韩耀成,德语文学翻译大家,毕业于北京大学。曾任《人民画报》德文版负责人,中国社科院外文所《外国文学评论》常务副主编等职。主要译作有《城堡》《一个陌生女人的来信》《少年维特之烦恼》等。

【试读】 《城堡》是卡夫卡三部未竟长篇小说中篇幅最大的一部,也是他作品中最具代表性的一部。小说写于1921—1922年,但它的构思几年前就已经开始了。1911年1月底,卡夫卡因公出差到波西米亚弗里德兰和赖兴贝格。弗里德兰是一座历史名城。三十年战争时期 ,神圣罗马帝国皇帝斐迪南二世的军队统帅华伦斯坦于1624年被封为弗里德兰公爵。这里有许多关于华伦斯坦的名胜古迹,其中雄伟壮观的弗里德兰城堡就是标志性的古迹之一。这个城堡给卡夫卡留下了很深的印象,他在1911年1-2月的《旅行日记》里写道: “城堡修建得层层叠叠,令人惊异。如果进入院子,很久都有点糊涂,因为深绿的常青藤、灰色的围墙、皑皑的白雪、覆盖在山坡上的蓝灰色的冰,这一切使得城堡越发显得多姿多彩。城堡并非建造在宽阔的山巅之上,而是将尖尖的山巅围了起来。” 小说一开始所描写的那座云山雾罩的城堡似乎与弗里德兰城堡有些相似: “K抵达的时候,夜色已深。村子被大雪覆盖着。城堡屹立在山岗上,在浓雾和黑暗的笼罩下,什么也看不见,连一丝灯光——这座巨大的城堡所在之处的标志——也没有。” 另外,1917年秋至1918年春,卡夫卡在波西米亚西北部的乡村曲劳他妹妹奥特拉的庄园休养。冬天,村里积着厚厚的雪,一片白茫茫的世界。在那里,卡夫卡接触了乡村生活,对农业和农民有所了解。这里的环境和这段生活体验也融入了小说《城堡》之中;1920年他与已婚的密伦娜的恋情又赋予了作家创作这部小说的灵感(《城堡》中化成了K与弗丽达的关系)。这样,小说的环境和某些人物有了原型,内心又有写作灵感的冲动,再加上作家多年来对生活和社会的体悟,创作《城堡》的条件皆已具备。 《城堡》最具卡夫卡的特色,是一部“令人晕头转向的小说”。这里指的不是作品的语言朦胧晦涩,相反,《城堡》的语言是平易而简明的,并不晦涩,得到许多批评家的一致好评。德国作家图霍尔斯基称卡夫卡是“克莱斯特的伟大儿子——但却是独特的。他创作了当代德语文学中最清晰、最优美的小说” 。这部小说读起来所以令人晕头转向,如坠五里云雾,是因为作品离奇荒诞的情节和城堡的多重意象。 主人公是远道而来的土地测量员K,应城堡之聘雪夜来到城堡下面的村子。在以后的日子里,他像进了迷宫一般,任凭他怎么努力,也始终找不到进入这个神秘莫测的城堡的途径。这里的一切都显得滑稽而荒诞。城堡主人拥有一套庞大的官僚机构,城堡的办事人员都是些影影绰绰的幽灵似的人物。他们整天来回奔跑,忙得不可开交,可是效率极差;所有部门各自为政,互不通气……西西伯爵是城堡的主宰, 具有至高无上的权威,可是从未在小说中露面,谁也没有见过他,是个神一样的存在。对于这位“人—神”的话题,人们噤若寒蝉。城堡高官,办公厅主任克拉姆也是一个神秘莫测、虚无缥缈的人物。此人行踪诡秘,神龙见首不见尾,像影子一样,但他却无处不在,无所不知。他依靠众多线人组成的情报网络,对村民生活和思想控制之严,简直匪夷所思。毫不奇怪,土地测量员K的一举一动,时刻都在他的掌控之中。K直至去世也没能踏进城堡一步。 K自称是城堡请来的土地测量员,但又拿不出任何证明,也没有进入城堡所必需的许可证;他的两个“助手”都是中等身材,瘦长个子,穿着紧身衣,“就连他们的脸彼此也很相像”,K与城堡间的联系人、信使巴纳巴斯也与他们十分相似;城堡办公厅主任克拉姆居然给了K两封信,确证K已被聘为土地测量员,而且肯定了他的土地测量工作,实际上村里根本用不着,也没有聘请过土地测量员,他也没有开始做这项工作, 小说中加进了一段关于巴纳巴斯一家遭遇的长篇插曲:城堡里的一位高官看上了她妹妹阿玛丽亚,给她写了一封非常粗俗、猥褻的信。阿玛丽亚一怒之下,把信撕得粉碎,巴纳巴斯一家的厄运也就此开始。虽然他们一家并未受到城堡当局的处罚,可是他们终日惶恐不安,受到全村人的歧视和唾弃,全家陷入绝望的境地。这一插曲是城堡统治下小人物处境的真实写照。 《城堡》没有写完,只写到第二十章,没有结尾。据马克斯·布罗德说,卡夫卡计划的结局是:K躺在病床上,正值生命弥留之际终于接到城堡的通知:可以住在村里,但不许进入城堡。不过,即使卡夫卡有这样的构思,但毕竟没有付诸文字,作家在写作过程中也有改变原来构思的可能。 总的来说,同卡夫卡的其他重要作品一样,《城堡》也是一座迷宫,作品呈现出开放性、模糊性和多义性,给阐释者留下了艰难的课题。毫无疑问,卡夫卡作品中隐喻的指向是多方面的,而且有意识地让自己要表达的思想保持在悬而未决的矛盾冲突之中,引得各个流派纷纷对《城堡》进行解读。《城堡》到底要说明什么?像《审判》一样,众说纷纭: 宗教学派对《城堡》的阐释出现较早,他们把城堡视为上帝的处所,城堡是神和神的恩典的象征,K不屈不挠地寻求进入城堡之路,是为了求得灵魂的拯救。但是他的努力是徒劳的,因为上帝的仁慈是无法由人随心所欲地达到和强行取得的,最后K离开人世时才得到补偿。因此批评家认为《城堡》是一则宗教寓言,是现代的《天路历程》。 社会学派批评家则指出,“城堡”是绝对权力的象征,是奥匈帝国官僚专制制度的缩影。K想尽一切办法始终无法进入这个近在咫尺的城堡,隐喻着统治阶级和被压迫人民之间的对立。 从民族心理学角度来说,《城堡》展示的是一幅犹太民族悲剧性的图景,城堡是以基督教为中心的欧洲社会的缩影。卡夫卡生活的时代欧洲排犹主义盛行,作家就常常感觉自己是个漂泊者,外乡人。作品中“外乡人”是个贬义词,几乎等同于犹太人,处处受人嘲笑、蔑视和排斥,无法为当时的社会所容纳。K这位外乡人的悲剧性境况正是犹太民族生存状态的体现,因而认为小说是犹太民族寻求家园的隐喻。 精神分析学派根据弗洛伊德的“俄狄浦斯情结”论来看待卡夫卡同他父亲之间的紧张关系,认为城堡的绝对权威,犹如《审判》中的法庭一样,都是父亲形象的象征。K想进入城堡,而城堡始终将其拒之门外,这反映了父子间不可调和的对立关系。 存在主义批评家认为,《城堡》描绘的是现代人的生存状态和迷惘的命运,城堡是荒诞世界的一种形式,作品揭示了现代人的危机。 实证主义批评从卡夫卡的作品具有很强的自传色彩这一点出发,详细考察了作者生平,认为城堡就是卡夫卡父亲的出生地斯特拉科尼茨的沃塞克(Wossek bei Strakonitz),卡夫卡想通过《城堡》来缓和同父亲的紧张关系,在一定程度上,《城堡》是卡夫卡的自传。 新批评评论家立足文本,通过“细读”,对《城堡》进行全面、细致的语义分析。 魔幻现实主义认为,卡夫卡把幻想和现实糅合在一起,把荒诞置于日常生活的中心。 西方马克思主义批评家着重从社会和阶级斗争,从异化的角度对《城堡》进行阐释,指出,作品中所表现的种种荒诞现象只不过是作品的外壳,它揭示了人与物化了的外在世界的矛盾。人们通过荒诞的表象看到的是社会的实质——资本主义社会中人的异化。 还有从形而上学的观点来阐释《城堡》的,认为K的奋斗、抗争是为了寻求终极真理,城堡就是终极真理的象征,它可望而不可即。K始终进不了城堡,隐喻着人类永远无法达到终极真理。 此外像荒诞派、表现主义、黑色幽默、超现实主义、现象学、符号学、神话原型批评等各色流派也都对《城堡》做出了各自的阐释,林林总总,众说纷纭、莫衷一是。 上述种种见解,对《城堡》做了很有启发性的开掘,深化了对卡夫卡和《城堡》的研究,对我们颇有启发性。但从整体来看,每个论点又不能涵盖小说的全部。这些观点各自强调 《城堡》寓言或迷宫的某一方面,有的甚至还加以绝对化,这就难免陷入片面性和简单化,缩小了作品的审美价值和社会意义,给读者以误导,有的甚至陷入了唯心主义的泥潭。 纵观卡夫卡的一生,他所处时代、社会的各种矛盾冲突,他那沒有温暖和爱的家庭,他所属的犹太民族遭受的歧视和苦难,他长期病弱的身体和孤独、忧郁、内向的性格,以及当时的各种社会思潮,尤其是存在主义,弗洛伊德和尼采的思想——这一切无不在作家的思想和创作上打上了深深的烙印。像卡夫卡这样内心极为丰富复杂的作家,他创作一部长篇作品的动因不可能是单一的,作品一旦产生,也往往是多义的。法国作家加缪说:“卡夫卡的全部艺术在于使读者不得不一读再读。它的结局,甚至没有结局,都容许有种种解释……如果想把卡夫卡的作品解说得详详细细,一丝不差,那就错了。” 不同阶层的读者,不同的心态,不同的角度(伦理的、道德的、宗教的、社会学的、美学的),不同的时代和不同的时间、场合都会成为解读卡夫卡作品的一个重要因素。同样,我们也不要想一下子就读懂他的作品,但是,在阅读中,在掩卷之后,定会产生某种情绪,或者惊愕(如读《变形记》),或者恐怖(如读《在流放地》),或者压抑(如读《城堡》),或者痛苦(如读《审判》)。总之,读过之后必受触动,必有一得。随后,不妨再理性地去对它们进行自己的阐释,绘出自己的卡夫卡图像来。 编辑推荐 经典必读小说之一,青少年阅读经典读物 “西方现代主义文学”的先驱卡夫卡的压轴之作 “表现主义小说”代表作,“孤独三部曲”之一 外国文学翻译大家韩耀成据德文原始手稿翻译 麦家、苏童、阿来推荐译本 现代人的英雄主义不再是攻城掠地,而是与生活进行的一场场搏斗 卖点 你活着的时候应付不了生活,就应该用一只手挡开点儿笼罩着你的命运的绝望,同时,用另一只手记下你在废墟中看到的一切。 ——卡夫卡 1、【西方现代主义文学”的先驱卡夫卡的压轴之作,“孤独三部曲”之一,是影响村上春树、加缪、萨特、余华创作的灵魂之作,诺贝尔奖获得者马尔克斯的创作启蒙读本】 卡夫卡一生创作仅百余万字,却赢得了世界性的声誉,被尊为现代派文学的先行者和奠基人,对现当代的思想和文学影响很大,他的作品一直是世界上许多国家的文学研究者的重要对象。卡夫卡的小说运用象征式的手法,充溢着个人式的、忧郁的、孤独的情绪,揭示了一种荒诞的充满非理性色彩的景象。20世纪三四十年代的超现实主义余党视之为同仁,20世纪四五十年代的荒诞派以之为先驱,20世纪六十年代的美国“黑色幽默”奉之为典范。 2、【卡夫卡笔下的寓言式情景直击人心,让人直面自己的孤独感和恐惧,治愈灵魂深处的孤独,对于现今的读者更具警醒意义】 卡夫卡尊敬和熟悉的丹麦哲学家克尔凯戈尔把恐惧和绝望看作是对一个破碎和无意义世界的回答,卡夫卡便生活在他认为是这样的一个世界里,他自己便用了一个词来表述他的本质,那就是恐惧。而他却努力在这恐惧和孤独感之中,给我们带来希望的方向。英国诗人奥登说:“卡夫卡对我们至关重要,因为他的困境就是现代人的困境。”在社会飞速发展,人与人关系日益淡漠的现在,我们能从卡夫卡的文章中,解读出无序和绝望,也能体会出生命的宽厚与美好,让你得以走出困境。 3、【我们可以从卡夫卡创造的独特世界——城堡这个闭环,以及K为了确认自己土地测量员的身份而做出的种种努力,可见卡夫卡对困境中人性的深入观察,同时也看到文学的诸多可能性】 卡夫卡以自己独特的艺术笔调,用象征、细节描写等手法创造出一个象征的、寓意的、悖谬的、荒诞的、非理性的现实。K为了确认自己土地测量员的身份,做了各种各样的努力,而面对管理制度森严的城堡和对城堡指令唯命是从的村民,K感到十分无奈,似乎每向前迈一步,就会堵死一条去往城堡的路。城堡虽然近在咫尺,却是可望而不可即……从某种角度上来看,这个虚构的现实比自然现实更为真实,能使读者更为悚然更为惊醒,使人对自身和对社会的认识和批判更为深刻,更加强烈。 4、【外国文学翻译大家韩耀成据德文原始手稿翻译,麦家、苏童、阿来推荐译本,给你原汁原味的阅读体验】 此版本由德语直译而来,无任何删减,韩耀成先生语言精湛,扫除大多数版本遗留的晦涩难懂,将卡夫卡作品中孤独与荒诞的情愫还原得分毫不差。是麦家、苏童、阿来等知名作家推荐的经典译本。 5、【精美装帧,全新典藏】 采用硬精装,双封面装帧形式,堪称经典。外封采用170克高阶映画,触感优雅,封面设计更形象贴合书名及文章内涵。内封采用140克高阶映画,色泽光亮,背部另行裱纸。内文采用70克金杉质感,触感光滑,颜色柔和护眼。