出版社: 九州

原售价: 50.00

折扣价: 32.00

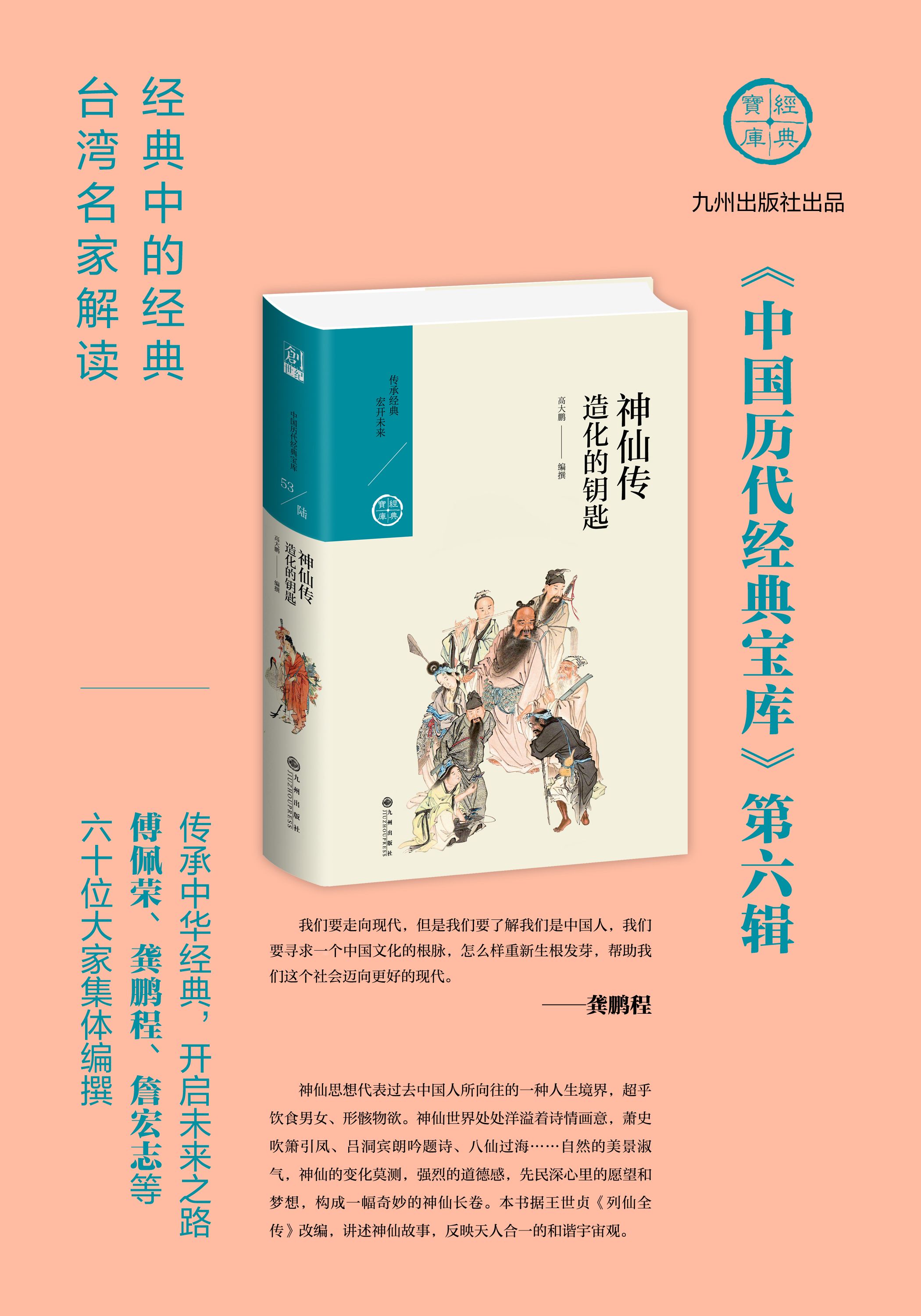

折扣购买: 神仙传:造化的钥匙/中国历代经典宝库第六辑

ISBN: 9787510878169

高大鹏:台湾大学比较文学博士。大学教授,知名作家,多次荣获台湾文艺奖、中山文艺奖等重要奖项,佳音电台主持人。著作有《独乐园》《神仙传:造化的钥匙》《陶诗新论》等。

西王母 西王母也就是前面所提到的金母。她由西天至妙之气化生在伊川,俗姓缑(一说姓何或姓杨),名回,字婉姈,一字太虚。她掌理西方,和东王公共同统辖东西两股元气,来化育天地、陶冶万物。凡是天上地上所有得道成仙的女子都由她管理。 西王母住在昆仑山顶的悬圃(也就是空中花园)上,一座叫阆风的苑中,一共有玉楼九层。左绕瑶池、右环翠水,她有五个侍女,分别叫:华林、媚兰、青娥、瑶姬、玉巵。传说周穆王驾八骏马西巡时曾拿着白圭玄璧等宝物来谒见西王母,并且还和西王母在瑶池上设酒筵。当时西王母特别为周穆王唱了一首歌,歌词是: 白云在天,山陵自出。 道里悠远,山川间之。 将子无死,尚能复来! 大意是:天上有白云,地上有山陵,我们距离太远,又有山川阻隔,但愿你能长生不死,欢迎再度光临! 西汉元封元年,西王母降临于武帝殿上,并且给皇帝七枚蟠桃,自己吃两枚。武帝想要保留桃核,西王母说:“这桃子是世间所没有的,三千年才结果一次呢!”这时正好东方朔在窗外偷看, 西王母就指着他说:“这个小子已经来偷过三次桃子了!”当天西王母命侍女董双成吹笛,王子登弹琴,许飞琼鼓簧,安法兴高歌, 共同为汉武帝做寿助兴。 当然,这只是后代小说家编造的故事而已,试想,以王母娘娘的尊贵怎么可能为世俗的帝王祝寿呢?前面说到,老子(广成子)不肯下拜汉文帝,反而要文帝来拜他,倒是比较合理、比较可能。之所以有西王母这段下凡做寿的故事,完全是因为汉武帝好神仙又好大喜功,底下的佞臣为了助兴而编造出来取悦他的。事实上汉武帝的一世英明就是毁在他妄求神仙上的,他晚年误杀太子险些闹出政变,不正说明了迷信之害?他自己在临终前也悔悟到这一点。神仙的真谛绝非欲望的延伸,相反的,倒是欲望的净化和升华。但是像汉武帝或秦始皇那样,以为仙道就是人欲的无限延伸、彻底满足,那真是南辕北辙、缘木求鱼了,不但神仙求不到,最后还赔上了生命、赔上了宗庙,甚至赔上了天下百姓。失之毫厘,差以千里,现在很多人还以为修仙就是修欲望,一世苦修然后上天享福,这真是糊涂可怜、误人误己。很多神仙故事最好当寓言看,当鼓励看,它的基本用意主要还在劝善,在于“除人欲,存天理”,能够把人做好了,仙不仙的又有什么关系呢? 葛由 葛由是西羌人,周成王时,他以刻木羊为生。有一天他骑羊到四川去,四川的王侯贵人追他一直追到绥山上。绥山在峨眉山西南,高峰通天。追他的人都没有再回来,据说是跟葛由得了仙道。因此俗话说:“若得绥山一眺,虽不得仙亦豪。” 在中国文字里,仙就是山和人的组合,这一方面是由于修仙多半在深山中,另一方面也显示了先民对山心存敬畏,并加以神化,因此仙和山就结了不解缘。不止中国如此,世界各地的民族都有关于山的神话和信仰,可见这并非偶然。由山而天,这中间就包含了一个“信仰的跃升”。 萧史 萧史年轻时就得道了,他很会吹箫,秦穆公把女儿弄玉嫁给他。婚后他教弄玉吹箫模仿凤鸣的声音,两人一唱一和,真是琴瑟好合的一对神仙伴侣。 弄玉领悟力很高,她的箫声也越来越像真的凤鸣,过了不久, 果然一只凤凰飞到他们的宫殿上。秦穆公非常惊喜,就为小两口盖了一座凤台。每当月白风清之夜,萧史和弄玉就在凤台上合奏起来,朗润缥缈的箫声荡漾在柔美的夜空中,就像一对凤凰的合鸣。 几年以后,两人竟因吹箫而成了仙。有一天,萧史骑着龙, 弄玉跨着凤,两人并驾齐驱,飘然升天去了。 刘晨 刘晨,剡县人,汉末与阮肇入天台山采药,迷了路,在山里挨了十三天。他们又饥又渴,偶然看见山上有桃树,果实累累, 两人就摘了来吃,不久就恢复了体力。于是匆匆下山,在溪边喝了些水,正喝着,忽然水上漂来一只杯子,杯里还装有胡麻饭。两人一见大乐,心想附近一定有居民,就飞快地爬过山,渡过一条大河,河边有两个女子,非常美丽,看见他们拿着杯子,就笑着说:“刘、阮两位先生拿杯子来了!” 刘晨和阮肇听了很是惊讶,他们面面相觑、目瞪口呆。两位少女像老朋友般对他们说:“你们怎么来得这么晚呢?”就邀他们回家。 女郎的家非常豪华,四壁都悬有罗帐,帐角挂着金铃,珍珠宝物不胜枚举。她们还用了不少婢女,各人拿着不同的餐具,里面盛满胡麻饭、山羊脯、牛肉等,味道非常鲜美。吃完之后,又端上桃子来,并且齐声向二女郎恭喜,恭喜她们得了佳婿。然后又饮酒作乐,一直闹到深夜。女婢们就送他们上床,两位少女也羞答答地投入了他们的怀抱。 这种醇酒美人、笙歌醉梦的日子过了十几天,阮、刘二人想要回去,却被少女苦苦挽留,又住了半年。而当地的气候草木却一直像春天,鸟儿一叫,他们更想家了。少女留不住他们,只好送他们走,临行前少女叹息道:“你们人世间的罪孽还没有了,将来会后悔的!”于是就指示他们归路,放他们回家。 阮肇和刘晨回到故乡,才发现房屋街道都改变了,人事全非, 所有亲朋故旧连一个都不存在了。一问之下,原来在这段时间里面,人间已经过了七代了。他们又惊讶又感慨,无可奈何,只好再上山去,但是这一次他们再也找不到少女的住处了。 后代文人为了纪念这段浪漫的游仙故事,特别谱制了一个词牌子,题目就叫“阮郎归”,而阮、刘的典故也就在诗词歌曲中一直流传到今天。李商隐的《无题》诗中说:“刘郎已恨蓬山远,更隔蓬山一万重。”用的可能就是这个典故,事实上这个美丽的典故是许多诗人词客所喜爱的。 王质 王质是晋朝衢州地方人。有一天他入山伐木,不觉走到石室山,看见石室中有几个童子在下棋,王质就放下斧头在一边观看。正看着出神,有个童子拿了个像枣核似的东西给他要他含在嘴里, 王质好奇就接了过来,没想到他只吸了点汁液,就不觉得渴也不觉得饿了。 过了一会儿,一个童子对他说:“你来已经很久了,应该回家去了!”王质拿起斧头,不料那把斧头的木柄已经烂掉了。他大吃一惊,赶紧跑下山去,到家一看,人间已经过了好几百年,亲戚老友一个都不存在了。王质若有所悟,索性又回到山上,不久也得了道。 “洞中方七日,世上已千年”,这种古老的传说在现代似乎难信,但是由相对论我们知道,时空都不是绝对的,某个星球上的一天可能是另一星球上的一年,时间长短和我们的意识有相关性。古来高僧入定,常有“一念三千”“刹那万劫”之说,这是真实的体验,可惜我们凡夫只能理推,难以实证。不过王质烂柯的故事,却可以具体说明这个道理。美国作家欧文的“李伯大梦”也有相同的境界,这是世界性的传说,说法不同,道理却是一个。 林灵素 ……过了几年,林灵素看见朝政日非,于是上疏皇帝,痛陈蔡京、童贯之恶,并劝皇帝要改过迁善,否则彗星示变,数不可逃。他并且与皇帝告别,逃出宫廷,原先皇帝赏赐的三百担珍宝,也原封不动地锁在室中还给皇帝。 有一天他对弟子张如晦说:“尘世不可久恋,何况大祸就要来临,我这就要走了,日后在神霄殿上再会吧!” 语毕,闭目端坐而逝。 林灵素去不久,金人果然南下牧马,掳走了徽钦二帝,就是史上所称“靖康之乱”。 后来宰相赵鼎曾为他作记说:“先生道行深远,不是博学之士所能洞悉。我过去还没有做官的时候,先生曾预言我会成为中兴宰相,又劝我一旦遇到‘春头木会’的贼人就该退休,否则还会和我相逢在潮阳古驿中。我初不以为意,后来真的做了宰相,因奏事而遭秦桧之害,被贬海南岛。路过潮阳时住在一家驿站里,看见一个少年,绣衣朱鞋,走入驿中,我定神一看,原来就是先生,他微笑地问我还记得当年的预言吗?我这才知道先生真是神仙!” “春头木会”,“春头”就是“秦”字的上半部,“木会”合起来就是个“桧”字,事有前定,果其然乎? 在一般人的印象中,神仙总是逍遥物外,不问世事的,由林灵素的故事,可以推翻这个看法。道家并不是不讲忠孝仁爱,更不会不关心天下百姓,这一点和儒家并无二致。不过道家能站在一个更超然的立场,不执着于这些无常的世事而已。而他们通过深刻的修养所达到的精神境界,奥妙难测,也往往是一般儒生所不及的,特别是他们匪夷所思的奇行逸事,更是为中国文化增添了许多光彩和趣味。可以说,没有道家,中国历史将显得枯燥而阴郁,儒家总是对着我们皱眉,而道家却时时对我们微笑。 我常想,北宋前期的几位理学大师,如周敦颐、程明道、邵康节,特别是邵子,他们非常强调要“参究孔颜乐处”,要恢复孔教中的乐天精神,或许正是暗中受了道家的启示?邵雍的祖师就是陈抟,周、程也都和道士有来往,因此有人说理学受道家影响大,而心学受禅宗启示深,这应该是不无道理的。严肃的儒家从北宋开始努力学着微笑了,在这种文化气氛之下,不但邵雍称他的住处为“安乐窝”,整天笑眯眯的,包括立身最慎重、最不苟言笑的司马光也称自己的住处为“独乐园”。此外,大文豪欧阳修、苏东坡都是很会笑的,林语堂先生的《苏东坡传》,英文原名就是《乐天才子》。这一片笑声直到靖康之乱才告一段落,南宋文人在铁骑的威胁下,即使想笑,也是苦中作乐,强颜欢笑了。 道家的微笑不是别的,而是一种成熟的智慧,一种洞达天意人事之后的愉悦,深不可测,足以动人。它是了悟、是揶揄、是逍遥,却也带一丝难言的凄凉。 论中国的神仙思想(摘选) 神仙思想是世界性的而不只是地区性的,任何古老的民族几乎都有神仙的信仰和传说。希腊的古瓶、埃及的墓壁、玛雅的神殿、印度的庙宇中都留有大量的神仙形象。直到二十世纪的今天,非洲大陆和太平洋许多岛屿上的原始部落中仍然留存着各式各样的神仙信仰,神仙思想几乎和人类历史同其久远,流传的范围和人类活动的范围一样广大。因此几乎可以说:在古代,有人的地方就有神仙, 有文字出现就有神仙的记载。甚至可以说,神仙比文字、比人类还要古老。…… 神仙的最大公约数,在于他们都有超人的一面,但如何超越法就有种种不同,造成这些不同的是文化因素,而文化的特色也就成了神仙的特色,希腊神祇反映了希腊文化、埃及的反映埃及文化、印度的反映印度文化,同样地,中国的神仙反映了中国文化。…… 超越世界的存在和人类内在的超越性是任何神仙思想的共同基础。对于中国而言,从超越世界来的生命称为神,由凡人经过转化而成的超越生命则称为仙。换言之,由天而人的是谓神,由人而天的是谓仙。…… 换言之,巫是迎神的,祝是送神的,而两者都是人与神的中间媒介,类似今人所称之“灵媒”。灵媒的存在,证明了有限的凡人具有和无限精神沟通的能力。由于这种沟通,使人知道在现实世界之外还有一个超现实的世界,并且知道在这个世界里有许多超越的生命。这一个事实给予知识分子一种影响,于是产生两个结果, 一是刺激了文人艺术家的想象,提升了他们的境界,比如屈原的《离骚》《九章》中就有大量的游仙场面。二是扩展了思想家的宇宙观、人生观,因而发展出天人合一的思想,最显著的当然就是道家, 特别在庄子《南华经》里出现了至人、真人、神人等各式各样超凡的生命。以道家的理论基础加上文学的想象,神仙思想因而正式为上层社会所接受,成为大传统的一部分,神仙思想于是风行天下。战国时代,齐国由于固有的学风倾向黄老一派,“稷下之士”俨然是一个学术重镇,所讨论的学问多为天人之际的玄理。当时齐国的邹衍,依据阴阳之理,创五行之说,又有延命方和神仙术,俨然被视为神仙。而齐国的地理环境依山傍海,又助长了虚无缥缈的气氛,于是在地理与人文的交相激荡之下,产生了所谓的“方士”,也就是能够借人力而超形骸、通变化的“大法师”,如《战国策》中有人献不死之药于荆王,《韩非子》中有教燕王不死之道者。其中最有名的当属徐福,他劝说秦始皇,偕童男童女数千人入海求仙,一去不返。在先秦时代,求仙已经是诸侯间的一种风气,不论民间或知识分子, 神仙思想都对他们起了一定程度的作用。换言之,神仙思想由自然崇拜、人文崇拜的民俗演进为一套观念,不但有群众基础,也有官方支持,并且渐渐成为有系统的理论,上层社会的大传统和下层社会的小传统都已经承认了它的价值地位,从此深深影响了中国文化。…… 综览神仙思想的发展,从自然崇拜、人文崇拜、神道设教到文人的想象、学者的反省、方士的宣传,最后演变出有组织的宗教,再由道教分出各门各派。在这个过程当中,有传承有发明, 有沿革有综合,但大体而言,在方士出现以前,是“神而人”,也就是借着灵媒使神道显化,这是“由上而下”的下行方向。在方士以后,则是由人而神,也就是借助各种修行方法,化腐朽为神奇,超凡入圣,这是“由下而上”的上行方向。下行的神而人和上行的人而神可以视为神仙发展的两个阶段,也是两个系统。前者主要是民俗,后者主要是宗教。民俗的神道多半出自传说,道教的神仙则大多出自人为的努力。也可以说,人是受了神的感动和激励而奋起直追,力争上游。这份自我超越的精神是可贵的, 也是推动人类文明的主要力量。我们今天也许不再相信神仙思想中的迷信成分和仪式教条,但是这份自我超越的内在精神却是不容忽视的。…… 神仙的超越性,首先建立在道德的超越性上面,不论神人、真人、至人、圣人……这些都说明道德的无瑕和精进的程度。世间不但没有邪恶的神仙,甚至也没有无知的神仙。神之所以为神, 正在于他是恶或魔的相对者。神一开始就是人类善性的投射,然后经过折射之后,再反过来要求凡人见贤思齐,经过修行积善而 上登为仙。…… 曲终奏雅,到底神仙的意义能不能一言以蔽呢?笔者大胆为进一解:一个文化的本质、一个民族的前途可以由一个最简单的地方看出来,那就是,看它最后想变成什么。这一念决定整个民族文化的格调和方向,就像这一念决定一个人的一生是一样的。中国人最后想的是封神成仙,是不朽,而英雄豪杰,君子圣贤还不过是其条件和过程而已。神仙对一般人而言也许是难以实现的梦,但它是民族的大梦,这个梦三千年来不断地支持了我们、安慰了我们、激励了我们!歌德说:“我闭上眼就做梦,睁开眼就看见责任。”对于古代中国人而言,责任就是儒家,梦就是道家和神仙吧!如果我们要用一个字来总结责任和梦想,那最好的说法就是“志”吧。“诗言志”,如诗一般的神仙故事不正是古代中国人之志的最佳写照吗?神仙的意义正要从这个“志”字上去了解去体认。 1.一个有人情味的、诗意的世界,对中国艺术——诗歌、山水画有很大影响。 2.人外有人、天外有天、天人合一的和谐宇宙观。 3.仙就是山和人的组合,深山修仙,由山而天,包含着一个“信仰的跃升”。 4.很多耳熟能详的成语和典故流传下来,进入音乐诗歌绘画,极大的丰富了中国艺术,如,琴高乘鲤、观棋烂柯,阮郎归,等等。