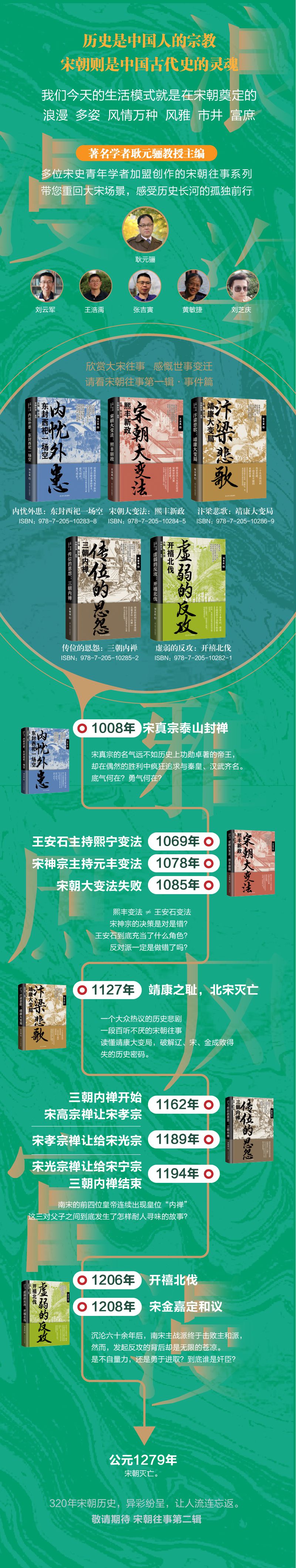

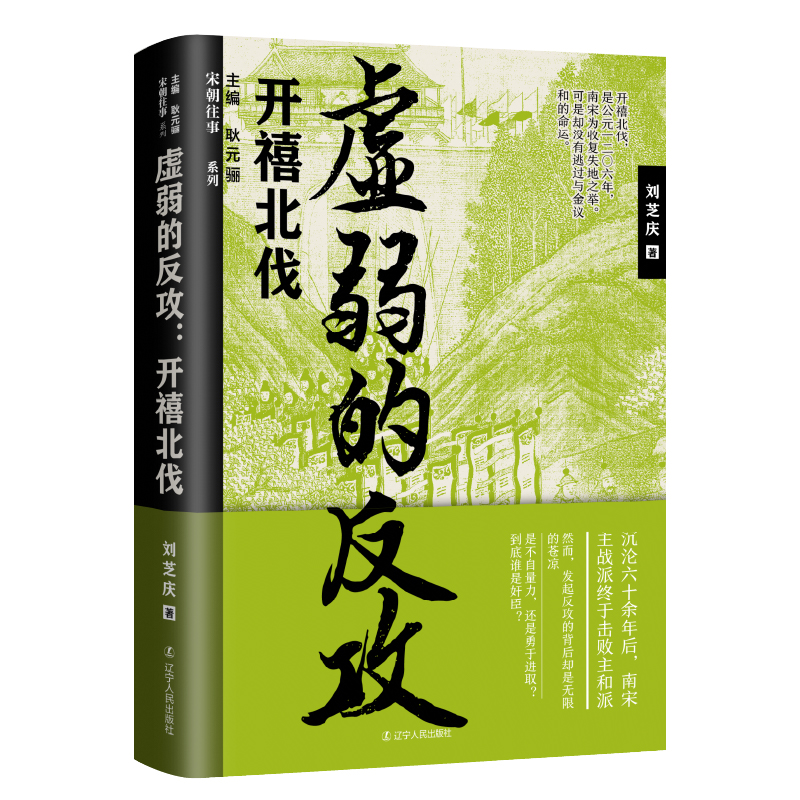

出版社: 辽宁人民

原售价: 58.00

折扣价: 34.30

折扣购买: 虚弱的反攻:开禧北伐

ISBN: 9787205102821

刘芝庆,1980年生于台北,政治大学中文所博士,台湾大学历史所硕士,辅仁大学历史系学士,2015年9月,至湖北经济学院工作。中文系副教授,中国传统文化与哲学研究中心副主任。出版著作:《江城潜研:中国学术思潮丛论》(台北:万卷楼出版社,2021年7月)、《解释世界与改变世界:中国思想史的知识信仰与人间情怀》(武汉:武汉大学出版社,2019年8月)、《从指南山到汤逊湖:中国的知识、思想与宗教研究》(台北:万卷楼出版社,2019年3月)、《自适与修持-公安三袁的死生情切》(湖北:湖北人民出版社,2017年10月)、《经世与安身:中国近世思想史论衡》(台北:万卷楼出版社,2017年2月)、《修身与治国——从先秦诸子到西汉前期身体政治论的嬗变》(台北:花木兰出版社,2014),并发表论文近五十篇。

一、为了聚焦而分散 这本书,名称是《虚弱的反攻:开禧北伐》。众所皆知,“开禧北伐”“嘉定和议”是南宋时期的两个重要事件,它们之间密切相关。表面来看,前者是因,后者为果,不过因果关系并非简单的直线连接,所以我们不打算仅止于此,更要上溯下诉,要左右逢源。 从上,由宋高宗谈起,经过开禧北伐、嘉定和议,下启史弥远、端平更化,直至贾似道,这是上下之际。而牵涉当时的整个状况,则是横向面,左右包围之下,社会氛围 、政治场景以及人物心理等,都属其中。 这样做的用意,除了增加本书的广度,更在于聚焦于主题——是的,读者们,您没看错,分散是为了聚焦,扩充是为了更集中。此等看似相反,却是相成的思维,其实颇为常见。《老子》第四十二章:“故物或损之而益,或益之而损。”《越绝书》:“进有退之义,存有亡之机,得有丧之理。”西谚亦云:“后退所以前跃(Reculer pour mieux sauter)。”正反相成,盈缺相生,皆可见其中奥妙。 葛兆光在《思想史的写法——中国思想史导论》中说明,没有精彩思想的时代,本身也有思想史的意义,可以说是“无画处皆是画”。葛兆光用了生动的比喻:“所有的眼睛看东西,都是焦点凸显而背景含糊。可是,世界上其实本来无所谓焦点和背景,只是观看者有了立场,有了视角,有了当下的兴趣,再回头看去,就有了焦点和背景,有了中心与边缘,面前的世界于是产生了清晰的和模糊的差异。” 就如鲁迅所说,“世上本没有路,走的人多了,也便成了路”,依着路走,有指引、有方向,人多的地方也比较安全,当然是一种清晰的角度与理解。只是我们不能觉得这条路、那条路就是一切,就是所有,就是全世界。结合葛兆光先生的意思,是后设性地解构研究的角度以及我们走的路。意味着我们要有自觉:看事情,有了焦点就有了背景。每当关注转移,清晰的和模糊的、差异与界限,是极有可能改变的。所以扩充、增加、分散的目的,是希望在长时间的视野中,更能凸显、聚焦、集中,也更精确地判断事件的内涵与价值。 顺着这样的思路,本书的重点不在于解构,也不在于指出路上有何危险,反而是反其道而行:正因为有了立场与视角,焦点才能更清楚,表述才能更清晰;正因为焦点明确,在背景浮现的过程中,在历史的脉络中,我们更能发掘“开禧北伐”“嘉定和议”的意义。 这样子读历史,或许也是用处之一。 读历史的用处?莫非又是 “以史为镜,可以知兴替”等老套的话语?黑格尔在他的《历史哲学》中就指出:“人类无法从历史中学到任何东西,也没有依据历史上演绎出来的法则行事。”原因何在?简要地说,每个事情都有自己独特的事理,各受其社会、环境、人事、意识形态等制约,你的经验未必是我的经验、古未必全同于今,此一时,彼一时,时势不同故也,所谓重演者,名同实不同,“重演”云乎哉?历史不可能完全相同,若然如此,读史学教训,可能吗?有意义吗? 其实,正好就是这个老说法,让我们读历史,才能学到更多。 开禧北伐,是公元1206年,南宋为收复失地之举。 可是却没有逃过与金议和的命运。请看宋朝往事,让南宋时期皇帝和大臣的一股神勇及结果尽收眼底。