出版社:

原售价: 110.00

折扣价: 71.28

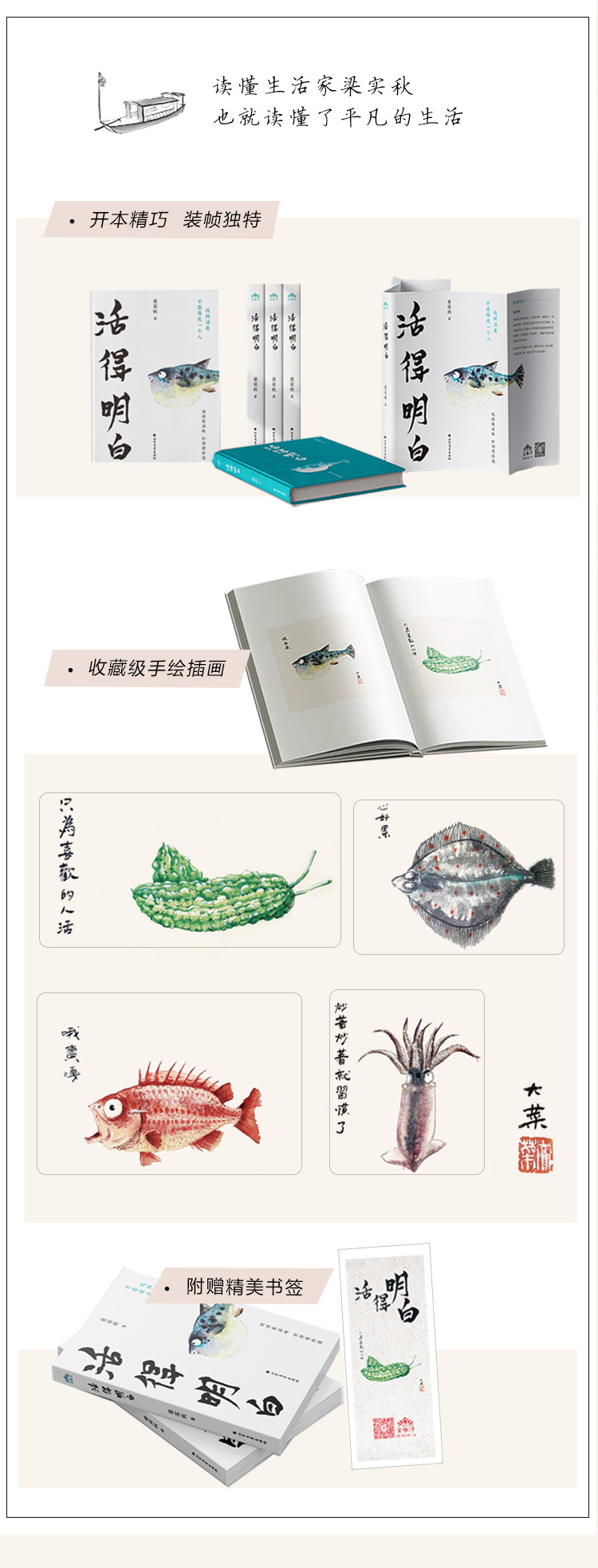

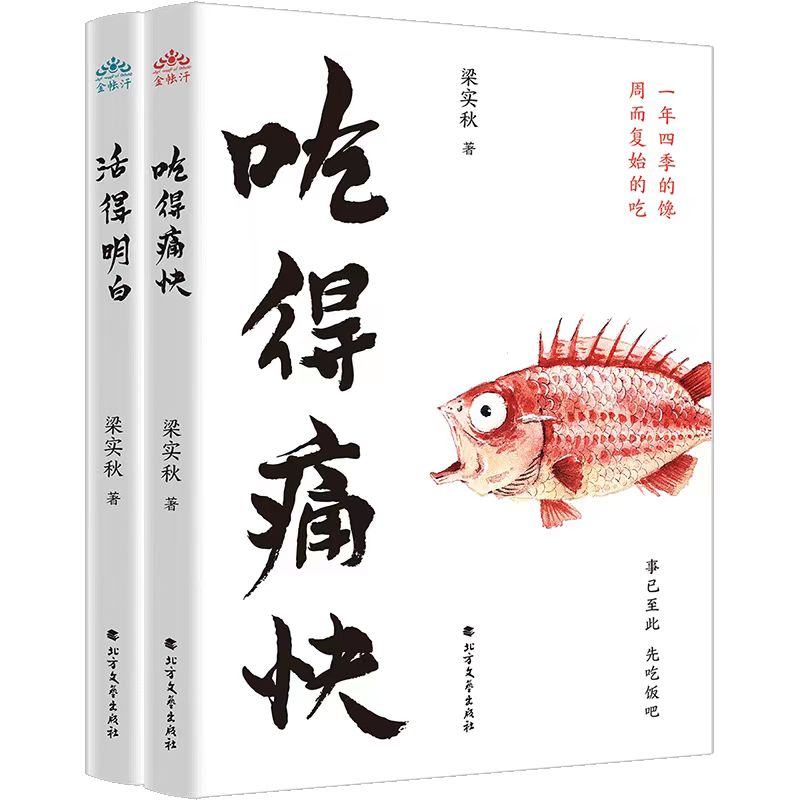

折扣购买: 梁实秋 吃得痛快 活得明白(套装全2册)

ISBN: 30011125

梁实秋,中国现当代散文家、文学批评家、翻译家。一生笔耕不辍,为中国文坛留下两千多万字著述,尤以散文突出。文风如人,率性真实与雅趣 才情并茂,被誉为“华语散文一代宗师”,刷新中国现代散文著作出版纪录。 代表作有《雅舍小品》《雅舍谈吃》《香云集》《偏见集》等,翻译《莎士比亚全集》。

辑一 生命的意义 我在第九天早晨,大摇大摆地提着包袱走出医院,回家静养。一出医院大门,只见一片阳光,照耀得你睁不开眼,不禁暗暗叫道 :“好漂亮的新鲜世界!” 时间即生命 蜡烛燃尽的时候,光也就没了 最令人触目惊心的一件事,是看着钟表上的秒针一下一下地移动,每移动一下就是表示我们的寿命已经缩短了一部分。再看看墙上挂着的可以一张张撕下的日历,每天撕下一 张就是表示我们的寿命又缩短了一天。因为时间即生命。没有人不爱惜他的生命,但很少人珍视他的时间。如果想在有生之年做一点什么事,学一点什么学问,充实自己,帮助别人,使生命有意义,不虚此生,那么就不可浪费光阴。这道理人人都懂,可是很少人真能积极不懈地善于利用他的时间。 我自己就是浪费了很多时间的一个人。我不打麻将,我不经常听戏看电影,几年中难得一次,我不长时间看电视,通常只看半小时,我也不串门子闲聊天。有人问我:“那么你大部分时间都做了些什么呢?”我痛自反省,我发现,除了职务上的必须及人情上所不能免的活动之外,我的时间大部分都浪费了。我应该集中精力,读我所未读过的书,我应该利用所有时间,写我所要写的东西,但是我没能这样做。 我好多的时间都稀里糊涂地混过去了,“少壮不努力,老大徒伤悲”。例如,我翻译莎士比亚,本来计划于课余之暇每年翻译两部,二十年即可完成,但是我用了三十年,主要的原因是懒。 翻译之所以完成,主要是因为活得相当长久,十分惊险。翻译完成之后,虽然仍有工作计划,但体力渐衰,有力不从心之感。假使年轻的时候鞭策自己,如今当有较好或较多的表现。然而悔之晚矣。再例如,作为一个中国人,经书不可不读。 我年过三十才知道读书自修的重要。我披阅,我圈点,但是恒心不足,时作时辍。“五十以学易,可以无大过矣”,我如今年过八十,还没有接触过《易经》,说来惭愧。史书也很重要。 我出国留学的时候,我父亲买了一套同文石印的前四史,塞满了我的行箧的一半空间,我在外国混了几年之后又把前四史原封带回来了。直到四十年后才鼓起勇气读了《通鉴》一遍。 现在我要读的书太多,深感时间有限。无论做什么事,健康的身体是基本条件。我在学校读书的时候,有所谓“强迫运动”,我踢破过几双球鞋,打断过几支球拍。因此侥幸维持下来最低限度的体力。老来打过几年太极拳,目前则以散步活动筋骨而已。寄语年轻朋友:千万要持之以恒地从事运动,这不是嬉戏,不是浪费时间。健康的身体是做人做事的真正本钱。 养成好习惯 韭菜需一根儿一根儿地摘 人的天性大致是差不多的,但是在习惯方面却各有不同,习惯是慢慢养成的,在幼小的时候最容易养成,一旦养成之后,要想改变过来却还不很容易。 例如说,清晨早起是一个好习惯,这也要从小时候养成,很多人从小就贪睡懒觉,一遇假日便要睡到日上三竿还高卧不起,平时也是不肯早起,往往蓬首垢面地就往学校跑,结果还是迟到,这样的人长大了之后也常是不知振作,多半不能有什么成就。祖逖闻鸡起舞,那才是志士奋励的榜样。 我们中国人最重礼,因为礼是行为的规范。礼要从家庭里做起。姑举一例:为子弟者“出必告,反必面”,这一点点对长辈起码的礼,我们是否已经每日做到了呢?我看见有些个孩子早晨起来对父母视若无睹,晚上回到家来如入无人之境,遇到长辈常常横眉冷目,不屑搭讪。这样的跋扈乖戾之气如果不早早地纠正过来,将来长大到社会服务,必将处处引起摩擦不受欢迎。我们不仅对长辈要恭敬有礼,对任何 人都应维持相当的礼貌。 大声讲话,扰及他人的宁静,是一种不好的习惯。我们试自检讨一番,在别人读书工作的时候是否有过喧哗的行为?我们要随时随地为别人着想,维持公共的秩序,顾虑他人的利益,不可放纵自己,在公共场所人多的地方,要知道依次排队,不可争先恐后地去乱挤。 时间即是生命。我们的生命是一分一秒地在消耗着,我们平常不大觉得,细想起来实在值得警惕。我们每天有许多的零碎时间于不知不觉中浪费掉了。我们若能养成一种利用闲暇的习惯,一遇空闲,无论其为多么短暂,都利用之做一点有益身心之事,则积少成多终必有成。常听人讲过“消遣”二字,最是要不得,好像是时间太多无法打发的样子。其实人生短促极了,哪里会有多余的时间待人“消遣”?陆放翁有句云:“待饭未来还读书。”我知道有人就经常利用这“待饭未来”的时间读了不少的大书。古人所谓“三上之功”,枕上、马上、厕上,虽不足为训,其用意是在劝人不要浪费光阴。 吃苦耐劳是我们这个民族的标志。古圣先贤总是教训我们要能过俭朴的生活,所谓“一箪食,一瓢饮”,就是形容生活状态之极端的刻苦,所谓“嚼得菜根”,就是表示一个有志的人之能耐得清寒。恶衣恶食,不足为耻,丰衣足食,不足为荣,这在个人之修养上是应有的认识,罗马帝国盛时的一位皇帝,玛可斯·奥瑞利阿斯 , 他从小就摒绝一切享受,从来不参加当时风靡全国的赛车比武之类的娱乐,终其身成为一位严肃的苦修派的哲学家,而且也建立了不朽的功勋。这是很值得钦佩的,我们中国是一个穷的国家,所以我们更应该体念艰难,弃绝一切奢侈,尤其是从外国来的奢侈。宜从小就养成俭朴的习惯,更要知道物力维艰,竹头木屑,皆宜爱惜。 以上数端不过是偶然拈来,好的习惯千头万绪,“勿以善小而不为”。习惯养成之后,便毫无勉强,临事心平气和,顺理成章。充满良好习惯的生活,才是合于“自然”的生活。 …… 辑一 田间稻麦香 汤 包 说起玉华台,这个馆子来头不小,是东堂子胡同杨家的厨子出来经营掌勺。他的手艺高强,名作很多,所做的汤包,是故都的独门绝活。包子算得什么,何地无之?但是风味各有不同。上海沈大成、北万馨、五芳斋所供应的早点汤包,是令人难忘的一种。包子小,小到只好一口一个,但是每个都包得俏式,小蒸笼里垫着松针(可惜松针时常是用得太久了一些),有卖相。名为汤包,实际上包子里面并没有多少汤汁,倒是外附一碗清汤,表面上浮着七条八条的蛋皮丝,有人把包子丢在汤里再吃,成为名副其实的汤包了。这种小汤包馅子固然不恶,妙处却在包子皮,半发半不发,薄厚适度,制作上颇有技巧。台北也有人仿制上海式的汤包,得其仿佛,已经很难得了。 天津包子也是远近驰名的,尤其是狗不理的字号十分响亮。其实不一定要到狗不理去,搭平津火车一到天津西站就有一群贩卖包子的高举笼屉到车窗前,伸胳膊就可以买几个包子。包子是扁扁的,里面确有比一般为多的汤汁,汤汁中有几块碎肉、葱花。有人到铺子里吃包子,才出笼的,包子里的汤汁曾有烫了脊背的故事,因为包子咬破,汤汁外溢,流到手掌上,一举手乃顺着胳膊流到脊背。不知道是否真有其事,不过天津包子确是汤汁多,吃的时候要小心,不烫到自己的脊背,至少可以溅到同桌食客的脸上。相传有一个笑话:两个不相识的人据一张桌子吃包子,其中一位一口咬下去,包子里的一股汤汁直飙过去,把对面客人喷了个满脸花。 肇事的这一位并未觉察,低头猛吃。对面那一位很沉得住气,不动声色。堂倌在一旁看不下去,赶快拧了一个热手巾送了过去,客徐曰:“不忙,他还有两个包子没吃完哩。” 玉华台的汤包才是真正地含着一汪子汤。一笼屉里放七八个包子,连笼屉上桌,热气腾腾,包子底下垫着一块蒸笼布,包子扁扁的,塌在蒸笼布上。取食的时候要眼明手快,抓住包子的皱褶处猛然提起,包子皮骤然下坠,像是被婴儿吮瘪了的乳房一样,趁包子没有破裂赶快放进自己的碟中,轻轻咬破包子皮,把其中的汤汁吸饮下肚,然后再吃包子的空皮。 没有经验的人,看着笼里的包子,又怕烫手,又怕弄破包子皮,犹犹豫豫,结果大概是皮破汤流,一塌糊涂。有时候堂倌代为抓取。其实吃这种包子,其乐趣一大部分就在那一抓一吸之间。包子皮是烫面的,比烫面饺的面还要稍硬一点,否则包不住汤。那汤原是肉汁冻子,打进肉皮一起煮的,所以才能凝结成为包子馅。汤里面可以看得见一些碎肉渣子。这样的汤味道不会太好。我不太懂,要喝汤为什么一定要灌在包子里然后再喝。我不爱吃粥。小时候一生病就被迫喝粥,因此非常怕生病。 平素早点总是烧饼、油条、馒头、包子,非干物生噎不饱。抗战时在外作客,偶寓友人家,早餐是一锅稀饭,四色小菜大家分享。一小块酱豆腐在碟子中央孤立,一小撮花生米疏疏落落地撒在盘子中,一根油条斩作许多碎块堆在碟中成一小丘,一个完整的皮蛋在酱油碟里晃来晃去。不能说是不丰盛了,但是干噎惯了的人就觉得委屈,如果不算是虐待。 也有例外。我母亲若是熬一小薄铫(音吊)儿的粥,分半碗给我吃,我甘之如饴。薄铫儿即是有柄有盖的小砂锅,最多能煮两小碗粥,在小白炉子的火口边上煮。不用剩饭煮,用生米淘净慢煨。水一次加足,不半途添水。始终不加搅和,任它翻滚。这样煮出来的粥,黏合,烂,而颗颗米粒是完整的,香。再佐以笋尖、火腿、糟豆腐之类,其味甚佳。 一说起粥,就不免想起从前北方的粥厂,那是慈善机构或好心人士施舍救济的地方。每逢冬天就有不少鹑衣百结的人排队领粥。“ 粥不继”就是形容连粥都没得喝的人。“ ”是稠粥,粥指稀粥。喝粥暂时装满肚皮,不能经久。喝粥聊胜于喝西北风。不过我们也必须承认,某些粥还是蛮好喝的。北方人家熬粥熟,有时加上大把的白菜心,俟菜烂再撒上一些盐和麻油,别有风味,名为“菜粥”。若是粥煮好后取嫩荷叶洗净铺在粥上,粥变成淡淡的绿色,有一股荷叶的清香渗入粥内,是为“荷叶粥”。从前北平有所谓粥铺,清晨卖“甜浆粥”,是用一种碎米熬成的稀米汤,有一种奇特的风味,佐以特制的螺丝转儿、炸麻花儿,是很别致的平民化早点,但是不知何故被淘汰了。还有所谓大麦粥,是沿街叫卖的平民食物,有异香,也不见了。台湾消夜所谓“清粥小菜”,粥里经常羼有红薯,味亦不 。小菜真正是小盘小碗,荤素具备。白日正餐大鱼大肉,消夜啜粥甚宜。 腊八粥是粥类中的综艺节目。北平雍和宫煮腊八粥,据《旧京风俗志》记载,是由内务府主办,劳师动众,这一顿粥要耗十万两银子!煮好先恭呈御用,然后分别赏赐王公大臣,这不是喝粥,这是招摇。然而煮腊八粥的风俗深入民间至今弗辍。我小时候喝腊八粥是一件大事。午夜才过,我的二舅爹爹(我父亲的二舅父)就开始作业,搬出擦得锃光大亮的大小铜锅两个,大的高一尺开外,口径约一尺。然后把预先分别泡过的五谷杂粮如小米、红豆、老鸡头、薏仁米,以及粥果如白果、栗子、胡桃、红枣、桂圆肉之类,开始熬煮,不住地用长柄大勺搅动,防粘锅底。两锅内容不太一样,大的粗糙些,小的细致些,以粥果多少为别。此外尚有额外精致粥果另装一盘,如瓜子仁、杏仁、葡萄干、红丝青丝、松子、蜜饯之类,准备临时放在粥面上的。等到腊八早晨,每人一大碗,尽量加红糖,稀里呼噜地喝个尽兴。家家熬粥,家家送粥给亲友,东一碗来,西一碗去,真是多此一举。剩下的粥,倒在大绿釉瓦盆里,自然凝冻,留到年底也不会坏。自从丧乱,年年过腊八,年年有粥喝,兴致未减,材料难求,因陋就简,虚应故事而已。 …… 现代汉语言落在梁公手里,就被驯服了。他讲的是吃茶、排队、算命、拜年,细琐生活小如芥子芝麻,又有通达透彻的大智慧从其中流淌了出来,举重若轻,浑然天成。机智而无揶揄,篇篇精妙优美,但没有一篇文章佶屈聱牙。枕上、厕上、车上,都能抽出一篇来阅读并会心莞尔。 跟随“生活家”梁实秋,寻找平凡生活中的雅趣和意趣,把生活过得有忙有闲有滋味。