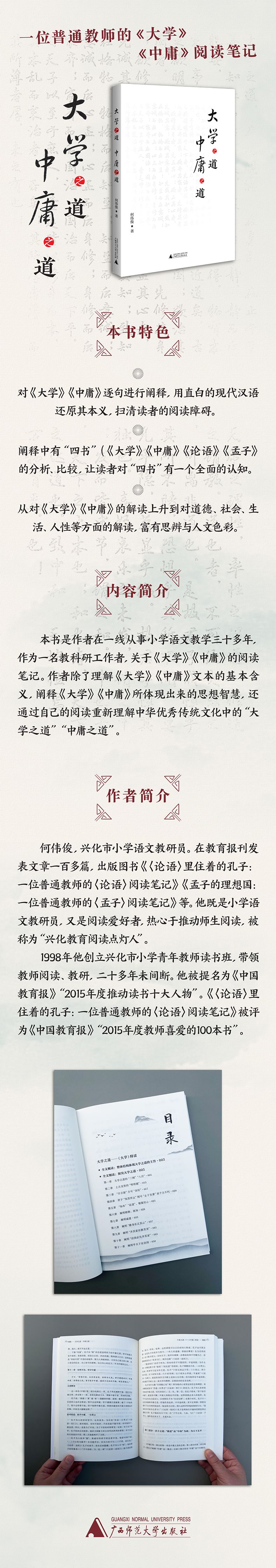

出版社: 广西师大

原售价: 45.00

折扣价: 27.90

折扣购买: 大学之道 中庸之道

ISBN: 9787559866950

何伟俊,兴化市小学语文教研员。在教育报刊发表文章一百多篇, 出版图书《小学语文教学散论》《犁痕桨迹:我的语文行与思》《〈论语〉里住着的孔子: 一位普通教师的〈论语〉阅读笔记》《孟子的理想国:一位普通教师的〈孟子〉阅读笔记》《〈论语〉里孔子的教育智慧》等。

人一生会阅读很多书,有的书读过之后不会再阅读,有的书却一遍又一遍地阅读,每一次读都会有新的感悟和收获;不同的历史时期会有不同的阅读重点,但总有一些书代代相传,每一代人都会仔细品味,从中汲取精神的养料,获得成长的力量。这些被人们代代相传的、被人们一遍遍品味的作品是真正的经典。《大学》《中庸》无疑是经典作品中的杰出代表。经典像一樽美酒,历久弥香,懂得品酒的方法与酒的意蕴才能感受酒之醇香;经典又像一座名山,百观不厌,有游山的率性和闲适方可见山之雅趣。 一 《大学》《中庸》原本是《礼记》的核心组成部分,是作为历史文献而被记载和传承的。从西汉末年到唐朝,随着佛教在我国广泛传播,信奉佛教的人越来越多,佛教中的一些出世因素,比如只追求个人修身养性等问题逐渐显露出来。这引起了不少有志之士担忧,比如韩愈就提出要以《大学》为纲领的理论体系,用《大学》中的修身、齐家、治国、平天下等思想来重塑人的精神世界;韩愈的弟子李翱也推出《中庸》来批判佛教的避世思想。他们开始把《大学》《中庸》提高到与“六经”同等重要的地位。 经由韩愈等一代代名家的推动,《大学》《中庸》的价值逐渐被人们重新发现、重新认识。后来朱熹将《大学》《中庸》《论语》《孟子》合称为“四书”,并倾注了大半生的心血撰《四书章句集注》。由此开始,“四书”的核心地位逐渐确立起来,成为儒家重要的经典。 朱熹在《大学章句集注》的开篇,借用了程颐的一段提示性话语,意思是说《大学》是孔子及其弟子留下来的著作,是人开始学习、进行道德修养的入门读物。我们常说:“良好的开端是成功的一半。”《大学》就是读书、做学问的“开端入门之学”,非常重要。“大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。”《大学》开篇的这句话,阐明了《大学》的纲领,提出了儒家道德修养的目标。其通过层层递进的三个“在”字,指出了实现目标的路径,即弘扬光明正大的品性,推己及人,把这种优良的品性运用到教育上去,最后达到完善的道德境界。在此基础上,又通过“八目”系统地阐述了个人道德修养与治国安邦的关系:“物格而后知至;知至而后意诚;意诚而后心正;心正而后身修;身修而后家齐;家齐而后国治;国治而后天下平。”其中,修身是根本。“自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本。” 如果《大学》是做学问的入门读物,《中庸》则进一步阐述了做学问的方法。所有的学问和智慧,都可以凝结为一个字,那就是“道”。道是经典著作、优秀传统文化的核心智慧。一代代人学习经典、传承优秀传统文化,其关键在于掌握核心智慧。如果掌握了核心智慧就相当于承接了道统。从这个意义上看,《中庸》是为了承接道统而构建的一本经典著作。“中”和“庸”其实是两个词。观事知机,观世识理,做事得宜,言行有度,就是“中”;而将“中”普遍运用于待人处世的过程之中,就是“庸”。这说起来简单,真正做到则是一件非常难的事情。让自己为人处世逐渐向中庸的方向靠近,其途径和方法就是“率性”“修道”而修身。中庸之道,其核心密码是“诚”:“诚者,天之道也;诚之者,人之道也。” 《大学》《中庸》既有相同的价值追求,又有天然的内在联系。何伟俊老师将《大学》《中庸》放在一起解读,显得顺理成章。 二 解读经典,有两种不同的路径:一种是紧扣文本,对文本做逐字逐句解读和诠释;另一种则是依据个人对文本的理解,结合现实生活畅谈自己的想法和见解,不一定和文本一一对应。 何伟俊老师在这本书中,将上述两种解读文本的方法进行了有机整合。一方面,对每一章、每一节的内容,都有文意解读,联系《论语》等其他作品,对文本进行详尽考证,有些地方甚至提出了不同于历代名家的新观点,让人读来眼前一亮;另一方面,在文意解读之后,又设置了思考悟道,从文本的历史语境出发,联系当下的社会生活,着力构建经典作品和当今生活的内在联系。这样既有助于读者更好地把握《大学》《中庸》的微言大义,又有助于读者体悟《大学》《中庸》的当代意义。 在《教育的目的》一书中,英国哲学家、数学家怀特海反复强调,不能加以利用的知识是有害的。只有那些能够与人类的感知、情感、欲望、希望,以及调节思想的精神活动联系起来的知识,才是有价值的。经典作品是千百年来人类优秀文化的精华,但因为这些作品创作的年代和当下有一定的距离,所以特别需要一座桥梁,为经典作品与当今现实生活建立联系,帮助读者站在当下感悟经典作品的博大精深。何伟俊老师所做的,就是这样的“搭桥”工作。 “人”字由一撇一捺两个笔画组成,一撇代表人的必备品格,这是一个人做人的根基,是幸福人生的基石;一捺代表人的关键能力,这是一个人做事的根基,是成功人生的基石。这两者相互扶持、相互支撑,就有可能造就善于“用中”“止于至善”的人。在阅读这本书的过程中,我联想最多的是,《大学》《中庸》这两本著作为我们将立德树人这一教育的根本任务落到实处提供了很好的实施路径和方法。《大学》《中庸》都认为,人的精神境界和道德水平不会随着年龄的增长自动提升,需要始终坚持以修身为本,认真仔细地去体察万物,把握并尊重其规律,听从本心,学会客观公正地看待事物,不为事物外在的假象所欺骗和迷惑。这种以修身为中心,向上联结家、国、天下,向下联结格物、致知、正心、诚意的实施路径,不正是学生核心素养培育所强调的吗? 我曾对人的必备品格进行过专题研究,提出必备品格培育的四个要素:一是要学会价值判断。要以中庸的态度,以真诚的心态,不偏不倚、客观公正地对事物的好坏、意义、重要性等作出判断。价值判断建立在对事物全面了解和把握的基础之上,这与《大学》中“八目”是否落到实处有很大的关系;价值判断提倡“三思而后行”(《论语·公冶长》),强调透过现象看本质,与《中庸》所倡导的“博学之,审问之,慎思之,明辨之,笃行之”如出一辙。二是要有自制力。一个人要有控制自己思想、情绪和行为的能力。一个有自制力的人,清楚自己到底需要什么,自我的长期目标是什么。自制力本质上是作出选择的能力,其核心是运用理性判断去做重要事情的能力。如果我们仔细品味《大学》的篇章结构,就能体会到其本身就是以自我管理、自我责任为主线来架构的,通篇体现的是自制力的培育;而《中庸》的核心是强调要进行自我修养、自我监督、自我教育、自我完善,把自己培养成具有理想人格,达到至善、至仁、至诚、至道、至德、至圣、合外内之道的理想人物。三是要有公德心。公德心指的是心中有他人,心中有规则,心中有公共意识,以及在这种公共意识的指导下所采取的适当的行为。“明明德”“亲民”“止于至善”,强调的是人先要端正自己的品德和行为,然后要帮助他人去端正品德和行为,使周围的人都能达到一种完善的道德境界。《中庸》曰:“忠恕违道不远。”这里的“忠”,强调的是自制力;这里的“恕”,是对他人要宽容;这里的“道”,是人与人之间相处的行为准则和规范。四是要有责任心。突出的是个人对其自身所从事的工作,以及所处社会的权利与义务的一种认知和反思。有责任心的人,往往具有如下几个特点:其一对所从事的工作有强烈的使命感;其二善于“日三省吾身”(《论语·学而》);其三总是寻找榜样来为自己设定高目标,同时努力成为他人的榜样;其四面对有违职业道德的他人或者集体,能够不顾个人的安危,勇于与不良行为作斗争。具有上述特点的人,即便所从事的工作不会给自己带来利益也会持之以恒地努力。只要他的所作所为能够推动社会进、改善他人的命运,他就会无私地奉献。你看,这不就是最理想的中庸状态,不就是“止于至善”吗? 三 现在的人们为什么要读《大学》《中庸》? 第一,是为了传承中华优秀传统文化基因。 我们是谁?我们从哪里来?我们将向何处去?这既是哲学的基本问题,也是一个民族繁衍生息、兴旺发达必须经常思考和回答的问题。张岱年、程宜山在《中国文化精神》一书中指出,中国文化思想是一个包含诸多要素的体系。这个体系的要素主要有四个:一是天人协调,主要回答人与自然的关系。天人合一的宇宙观是《大学》《中庸》中非常重要的观念。二是崇德利用,主要回答人与自身的关系,包括人的精神生活与物质生活之间的关系等。以修身为本是《大学》《中庸》中反复强调的,也是处理人与自身关系的一个重要原则。三是和与中,主要回答人与人之间的关系,包括民族关系,君臣、父子、夫妇、兄弟、朋友等人伦关系。而这些关系也是《大学》《中庸》中讨论的重点。《中庸》的核心是“中”,强调的是通过修身,促进家庭、社会和谐发展。四是刚健有为,这是处理各种关系的人生总原则。自强不息、厚德载物等都是其具体的表现。在张岱年、程宜山看来,上述四要素以刚健有为为纲,形成了中国文化的基本思想体系。通过阅读《大学》《中庸》,我们可以从中感受到古人从宇宙观、人生观、人性观、国家观四个层面对中华优秀传统文化基因的系统梳理,能够从中找到中华民族的基本价值观和伦理道德。明白了我们的文化源自何处,就知道在新时期应该如何弘扬优秀传统文化,为实现中国梦奠定扎实的文化基础和思想基础。 第二,是为了解决人类在发展过程中遇到的各种现实问题。 联合国教育、科学及文化组织向世界公布的三个百分之一,让人倍感忧虑。在全世界人口中,每一百个人之中就有一个心理不健康的人;每一百个人之中就有一个艾滋病患者或艾滋病病毒携带者;每一百个人之中就有一个自杀者。之所以出现这样多的病人、轻生的人,一个很重要的原因就是关系失衡。一是人与自我之间的矛盾难以和解,二是人与他人、与社会之间难以和谐相处,三是人的物质生活方式与精神存在方式严重撕裂。人在群体中生活和工作,必须营造和谐的人际关系。如果每个人都非常信任、包容对方,即使在对方出现错误、出现有悖常理的行为时,也能换位思考,作出友善的回应,那么这个群体中的每个人都会解除禁锢自身的“套子”,满怀激情去学习,敞开心扉去交流,人就容易到达中庸状态,走向“止于至善”的境界。《大学》《中庸》在构建人与自我、人与人、人与自然、人与社会之间的关系方面有很多独特的方法,有实施的具体路径,加强对这些经典作品的研读,有助于当代人解决自身面临的各种现实问题,使人类文明能够更好地传承下去。 第三,是为了构建人类命运共同体。 当前世界,疫情和传统安全风险相互交织,全球治理体系和国际格局加速调整。在世界之变、时代之变、历史之变的百年未有之大变局下,和平与发展的时代主题正面临着严峻的挑战。在复杂多变的外部环境下,构建人类命运共同体,把整个地球建设成为一个和睦的大家庭,无疑为当今世界迷茫的国际关系描绘了共同发展、共同进步、共同安全、共同繁荣 的美好蓝图。《中庸》曰:“唯天下至诚,为能尽其性;能尽其性,则能尽人之性;能尽人之性,则能尽物之性;能尽物之性,则可以赞天地之化育;可以赞天地之化育,则可以与天地参矣。”“和”既是《中庸》的主题,也是中华优秀传统文化的重要内核。中华文明之所以历经五千年风雨而未中断,始终保持旺盛的生命力,关键在于“和”的智慧和力量。“和也者,天下之达道也。”构建人类命运共同体,核心就是要用“和”文化去解决人类面临的共同难题,努力建设一个和平、和合、和谐的大同世界。 上述三点,在何伟俊老师的思考悟道中多有涉及,这里不再一一列举。 感谢何伟俊老师,让我有机会先睹为快。以上是我在通读了这本著作之后的一些想法,不妥之处,敬请批评指正。 常生龙(研究员、特级教师,上海市教育考试院副院长,《中国教育报》“2012年度推动读书十大人物”)