出版社: 五洲传播

原售价: 188.00

折扣价: 101.60

折扣购买: 为文明出征(第一次世界大战期间西线战场华工的故事)(精)

ISBN: 9787508536057

徐国琦,安徽枞阳人。南开大学历史系研究生毕业,1991年赴美留学,1999年获哈佛大学历史系博士学位。现为香港大学历史系教授。主要著作有“国际史”三部曲: 《中国与大战:寻求新的国家认同和国际化》(剑桥大学出版社2005年英文版,上海三联书店2008年中文版): 《奥林匹克之梦:中国与体育,1895—2008》(英文,哈佛大学出版社2008年出版); 《西线战场陌生客:华工与第一次世界大战》(哈佛大学出版社21111年英文版,上海人民出版社2014年中文版《一战中的华工》); 目前正致力于“共享历史”三部曲的写作及研究: 《中国人与美国人:一部共享的历史》(哈佛大学出版社2014年英文版,广西师大出版社拟出版中文版): 《亚洲与大战:一段共有的历史》(该书系英国牛津大学出版社约稿,已完稿,英文版应于2016年底出版): 《关于中国:一个共享的历史》(仍在研究中)。

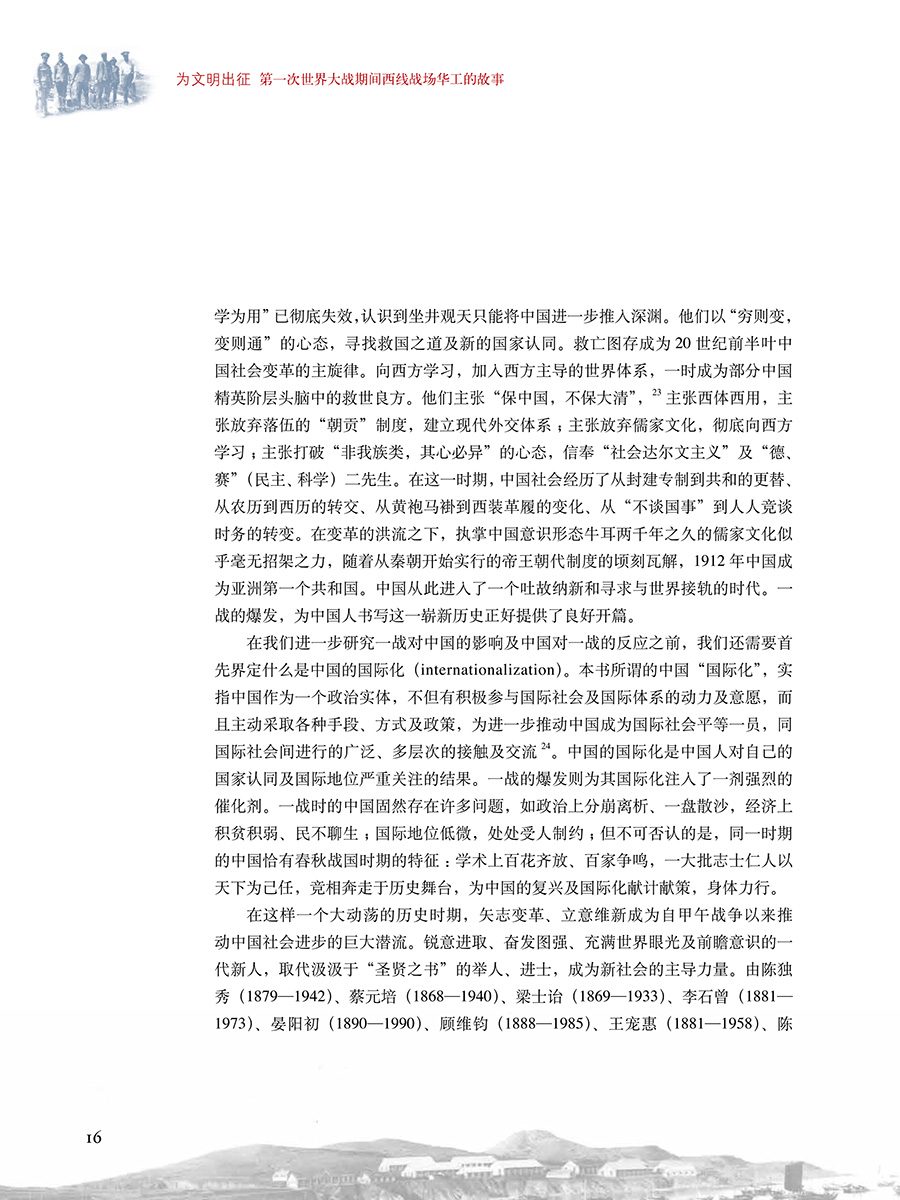

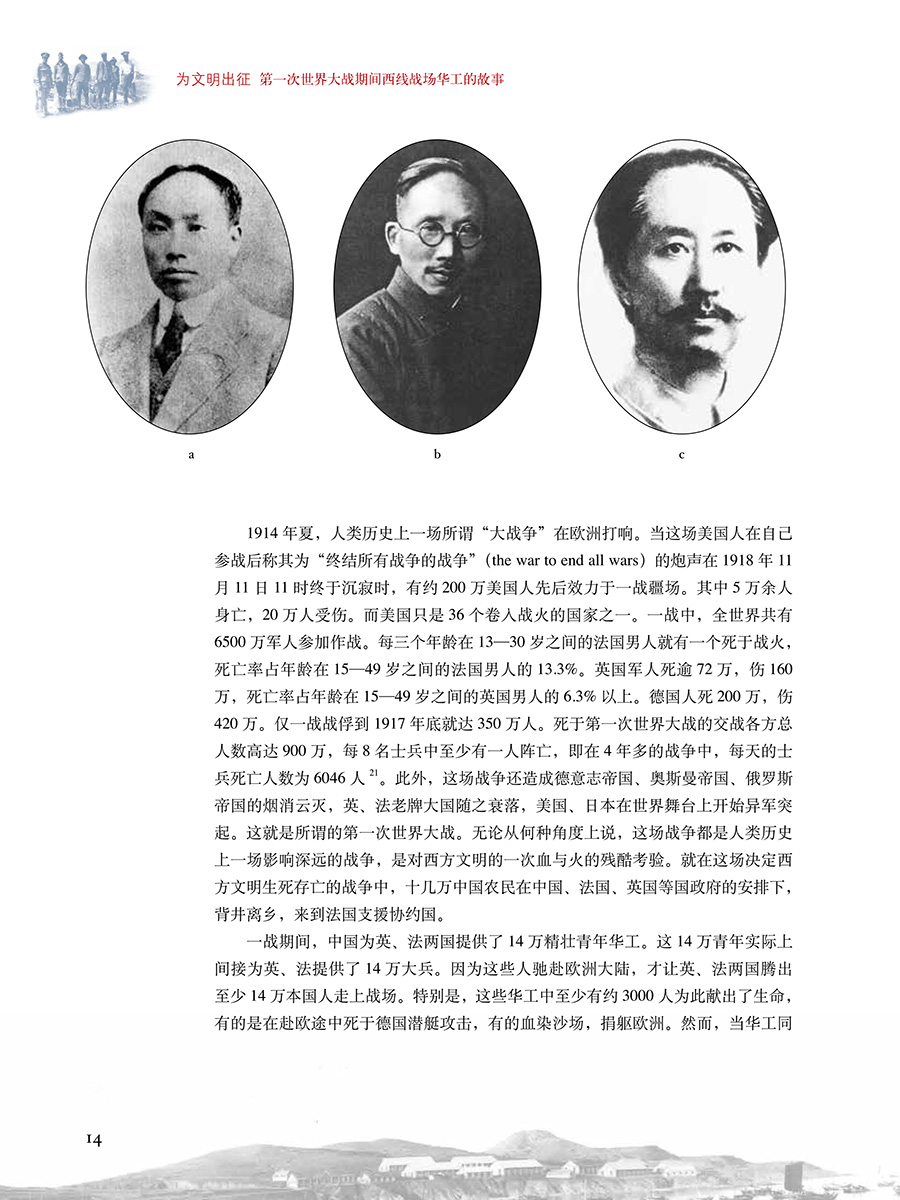

4.“大战争”作为中国的大“危机” 在中文里,“危机”一词包括“危”和“机”两 个字。“危”者,危险也,“机”则可说是机会。第 一次世界大战的爆发对中国来说,正呈现了巨大危险 和无限机会。欧战的爆发对中国的“外交政策群体” 而言,无疑是天赐良机。如梁启超称欧战的打响对中 国来说是千载难逢之机遇,中国应善加把握∞。后来 成为《中国近代外交史》一书作者的刘彦(字式南, 1881一1938)在欧战爆发后向外交部几次上书,力陈 中国立即对德宣战的必要。欧战伊始即在德国观察研 究战争的张君劢(1887—1969)在1916年回国后预言 德国必败。他认为,如果中国想要在战后寻求国际化 及平等地位、修正列强在中国的一系列不平等条约, 应争取利用欧战的机会“立功”,由此方可实现中国 平等加入国际社会的长远目标。事实上,梁启超、张 君劢、刘彦等人的主张在当时的主要杂志如《东方杂 志》《甲寅杂志》《大中华》《新青年》等中均有反 映,绝非少数人之意见。刘文典(字叔雅,1889— 1958)亦在《新青年》上载文呼吁中国的青年应认识 到在当今的国际事务中强权即正义,一个国家只有凭 勇气、实力才能赢得国际社会的尊重。他激励国人不 怕牺牲,放手参战。 除上述舆论精英外,决策层鼓吹中国抓住机会立 即参战的也大有人在。如张国淦(1876—1959)、梁 士诒等在一战之初即力主中国参战,其中梁士诒的主 张尤具说服力。梁士诒在民国早期即大权在握,外人 对其评价甚高,称其为“中国的马基雅维利”。梁氏 虽在袁世凯帝制及财政等问题上授人以柄,但在中国 参战问题上一直高瞻远瞩,立场坚定。他认为中国参 战一可从德国人手里夺回青岛,二可提高中国的国际 地位,三可在战后和会上占有一席之地,直接参与国 际事务弘。诚然,对日本的防范是“外交政策群体” 主张加入欧战的另一主要原因。前文指出,要研究一 战对中国的影响和意义,我们必须回溯到20年前的 1894年打响的中日甲午战争。甲午战争使得日本成为 东亚地区的主要力量并作为一个新兴帝国得到了第一 个殖民地——中国被迫割让的台湾。这场战争也奠定 了日本之后获得第二个殖民地的基础,即迫使中国放 弃自己传统上的附属国朝鲜。随着中国的牺牲,日本 似乎成了东亚地区稳步升起的新星。换句话说,正是 甲午战争建立了日本展现野心并在机会出现时与世界 主要大国竞争的舞台。当主要列强都投身于欧洲的战 争时,日本作为亚洲的新兴势力,决心成为一支重要 的国际力量并掌控中国。这就是为什么许多日本人将 欧洲1914年8月爆发的战争看作一个很好的机会的原 因。日本人一直在等待自己的机会,而伴随着欧洲的 战争,他们所盼望的神奇的时刻终于来临了。 一战在欧洲甫一爆发,日本立即宣战,并于1914 年11月迫使德国在青岛的军队投降,青岛同时落入日 本之手。完成了其侵略中国的首要目标之后,日本参 与一战的陆上军事行动实际上已经结束了。对于日本 来说,得到青岛之后,下一步就是要成为中国的主人 。日本于1915年1月18日对中国提出了臭名昭著的“ 二十一条”,它包括五个部分,共21项条款。最严重 和苛刻的部分是它在第五部分中要求中国在政治、财 政和军事事务方面聘请日本顾问,并由日本控制中国 各个重要地区的警察部门。这些要求“比很多胜利者 向被征服的敌人提出的条件还苛刻”。很显然,日本 意图将中国变成其附庸国。袁世凯的中国政府对欧战 迅速作出反应,实首先出于防止日本夺取中国青岛的 考虑。有顾维钧、梁士诒等辅佐的一代枭雄袁世凯, 在欧战伊始亲自向英国驻华公使兼协约国驻京外交团 首领朱尔典(John Jordan)试探,提议中国与英国 共同对青岛出兵,攻打德国。换言之,一战甫一爆发 ,中国为了收复失地,避免日本在华野心得逞,即有 参战之心。但朱尔典未接受袁氏之建议,导致中国 1914年参战之举胎死腹中。前英国《泰晤士报》记者 、后为袁世凯顾问的莫理循(George E.Morrison) 称朱尔典未加仔细考虑,即贸然拒绝中国在1914年直 接卷入战团的做法为“一大蠢举”。但中国人未因此 放弃参战的努力,参战的决心反而因日本1915年初向 中国提出“二十一条”而更加坚定。日本的公然欺凌 让众多中国人认清了“日本是我国劲敌”,正如青年 毛泽东在1916年7月25日写给朋友萧子升的信中所说 。他预测,中国与日本必有一战,中国“二十年内, 非一战不足以图存”弼。中国民众1915年对“二十一 条”的普遍反应及强烈反弹也为1919年的五四运动奠 定了基础。 日本“二十一条”的提出,进一步增强了中国寻 求利用国际论坛来解决日本侵略及收回丧失的国家主 权的迫切性。力争参加战后和平会议是自欧战以来中 国“外交政策群体”一直思考的问题。早在1914年11 月10日,外交部参事伍朝枢即向外交部提出备忘录, 认为中国最好避免直接同日本交涉包括山东问题在内 的许多外交纠纷,应当力争将包括日本问题在内的一 切事端提交战后和会讨论、裁决”。中国驻美公使夏 偕复也强烈主张中国加入战后和会,呼吁当局早作筹 备加。后来成为外交部代理部长的夏诒霆也在1915年 1月15日就有关中国参加战后和会问题向外交部呈交 了一份长篇备忘录,同样主张中国为了提高国际地位 并成为国际事务中平等一员,为了有利于解决外交争 端,应设法加入战后和平会议,并加紧遴选与会代表 ,未雨绸缪。日本提出的要求对中国的根本生存以及 成为一个完善的民族国家的愿望形成了巨大的挑战。 如果说甲午战争的失败让中国面临了民族认知的危机 ,1915年的“二十一条”则更是在唤醒中国民族意识 的同时也帮助其找到了面对一战的第一个具体目标, 即参加战后和平会议。 P22-24 中国与第一次世界大战有什么关系?华工在第一次世界大战中扮演了怎样的角色?徐国琦教授20多年来遍访世界各地档案,借助大量珍贵史料,以国际化的研究视野、从人类文明交流与进步的角度,为我们完整地还原了一战期间14万多华工背井离乡奔赴西线战场,拯救欧洲文明于水火的真实故事,并深刻剖析了华工参战对中华民族寻求新的国家认同和国际化的重要作用。