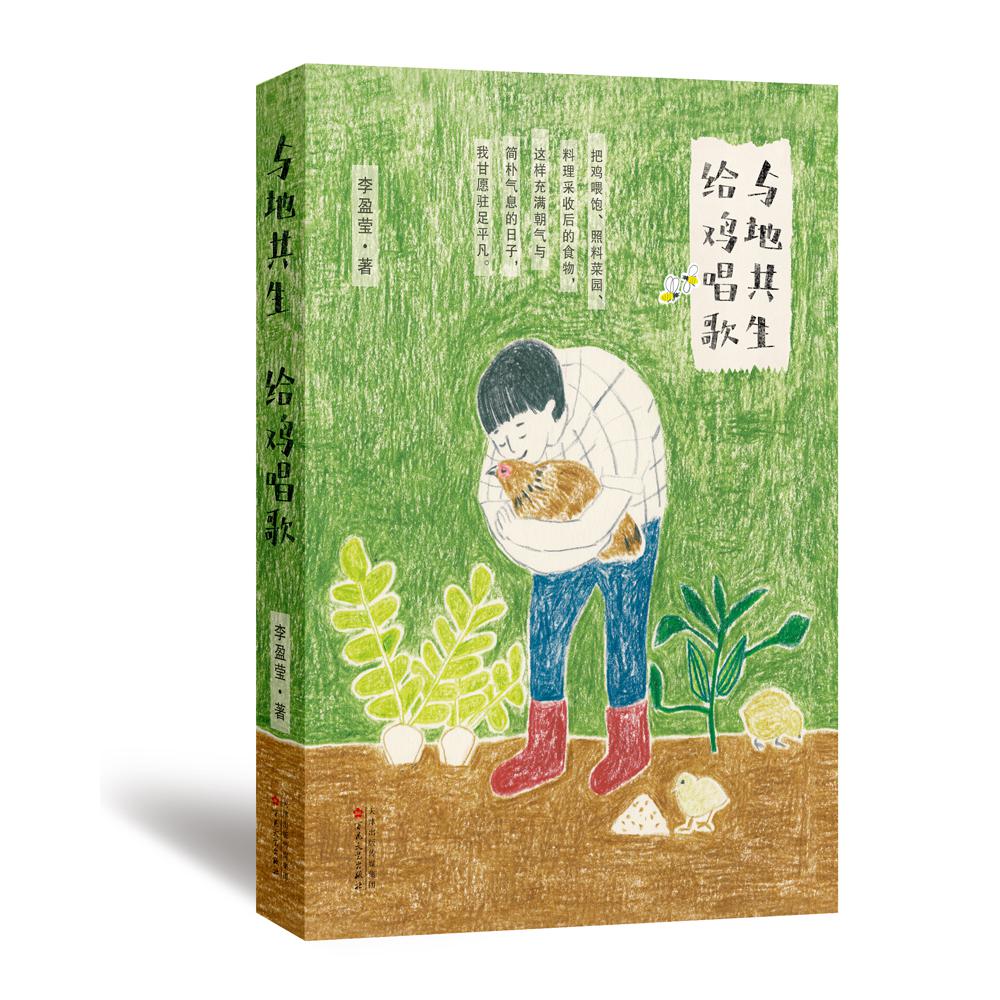

出版社: 百花文艺

原售价: 42.00

折扣价: 24.80

折扣购买: 与地共生 给鸡唱歌

ISBN: 9787530680810

李盈莹,中国台湾人,毕业于辅仁大学广告系,曾任出版社采编、福山植物园野外助理、广告设计。她在城市长大,却始终向往简单自然的生活,最终选择顺从自己的本心,移居乡村。她种植蔬菜、水果三十余种,饲养鸡鸭,通过实践感受自然、健康的生活。现为自由撰稿人,繁忙的乡村生活之余,以杂志采访、专栏、书籍撰写为主。

猫道 小猫经过纱门前常转头望进客厅,看了一眼又缓缓走向前去,像无聊老人无所事事,探查邻里。有时夜晚屋内累积了西晒后的闷热之气,推开纱门在屋前透透气,小猫总会蹲踞在三合院的瓦片屋顶冷冷看你一眼。它后方高大的竹林在夜色笼罩下左右摇曳,屋顶上还有厚厚的青苔满布,而那片屋顶春天时长了几株龙葵小苗,由于土层不够,初夏便一一枯萎了。 小猫还不爱走正路,撒了粗糠覆盖的长槽盆常有它的脚印,路这么大就偏偏往我的盆栽里踏,三公斤的身体下陷,数周前播撒的百里香于是全没发芽,只好怪罪于它。乡野的纱门前有虫、有猫,有狗来园圃吃厨余,还有蟾蜍与迷路的鳖。夏夜的晚风微凉,门前的蟾蜍跳着跳着被虫网套住,随即在夜里晕着街灯黄光的柏油路上尿了出来。 无街之城市 我们所住的平房,房东在市区边缘经营杂货铺,房东的外公则居留农村,有些微的重听。一日上午他就这么轻轻推开纱门,走进你的家里,打开橱柜东看西看,左右探问。 移居农村之前是农历年后的空当,正结束一段高强度的工作,我利用大把空白的时间把伊藤润二所有漫画读完,其中一篇《无街之城市》,勾勒出一座怪异的村落样貌。在那里,房屋之外所有的街道上,都被人搭造了密密麻麻的违章建筑,因而原本作为家户之间缓冲的街道凭空消失了,于是本来属于家屋里面的客厅、房间,就成了行人不得不穿越的道路。 “乡下是个令人毛骨悚然的地方,你不觉得吗?”最初搬来农村时我这么问TN。 我们所住的平房紧邻一条小路,汽机车的引擎声偶尔行经,每回引擎慢下来总有他人要来造访的联想。卧房窗户外则是邻居的菜园,清晨我常为邻人母子形同吵架般的对话音量所吵醒。但其实他们没有在吵架,详听内容不过是讨论菜畦要怎么整、棚架该怎么搭、远房亲戚的丧礼该包多少、这回该派谁去等云云琐事,但那股地道且流利,宜兰特有的腔调就一字一句清晰打入你的耳里。 刚来的时候我还没替平房的窗子装上帘布,时常觉得自己的日常作息都被看进邻人的眼里与耳语之中,起床为盆栽浇水遇到邻人、喂鸡遇到邻人、骑车外出也遇到邻人,我向他们点点头,他们开始攀谈每月房租多少、在哪工作、结婚了没、有生小孩儿吗?一位从城市搬到三星乡下的朋友也聊到,邻人还会直接问她“是不是都很晚睡,看你很晚了都还没熄灯。”有时我会觉得乡野不过那一切或许是我从都市电梯大厦搬迁至乡野平房的强烈反差,尔后我渐渐熟悉了哪一户住了谁、谁跟谁合不来,又或者谁是谁的叔公。我与TN为了闲聊方便,还私下替这些鲜明活跳的邻人取了代号——土拨叔、阿凉姨、芋仔伯、关门阿嬷……换他们也走进了我们的细碎耳语中。 是否以热情之名,走着招呼他人的路,行更加理所当然的窥探之实,相对起来都市或许不全是冷漠,而是个人安安分分,不搅扰他人。 鸡爪森林 朋友的鸡不喜欢睡在二楼栖架,就径自窝在泥地上度过好几夜,六月突如其来的午后雷雨将大地浸得濡湿,几只中鸡因为沾染土壤水汽就这样长眠而去,原本鲜丽的羽毛滚混着灰蒙蒙的泥水,与土地合而为一。 对于水的恐惧,所有关于鸡的梦竟都是噩梦,我梦见圆胖胖的鸡就这样半身飘在海面上载浮载沉,我跳进海里张开双臂却一一打捞不及;也梦见人工草皮上有蜿蜒的浅水渠道,它们不听使唤纷纷冲去玩水,梦里我真的好生气。 刚出生不久的小鸡住在铺了粗糠垫料的纸箱里,自然席地而睡,满月后移到外面鸡舍,到了傍晚却仍然群聚在泥地上挨着入睡,为了避免土中湿气,夜里我只好打起头灯顶着被蚊子吸血吸到饱的状态,将它们一一捧上二楼。连续几晚,我才想到或许因为二楼网片当初是以成鸡的高度打造,对一个月大的小鸡而言太高了,于是增加一块木板作为缓冲,它们终于懂得跳上去睡了。 面对这样一个神经敏感的动物,“渐进”成了饲养动物的关键词,就像要将饲料换成米,不能一次就全部换成米,非得一次偷换一点,让变动悄然消弭于无所觉察之中。鸡一旦能每晚乖乖地自动归巢,心就安了一大半。有时傍晚种菜回来到鸡舍探看,已归巢预备就寝的它们会些微骚动一阵,瞪大眼睛挪了挪身躯,再蹲踞回原本的卧姿,我从网片底下仰望它们细细的小脚小爪自网目溢出,密密麻麻的鸡爪森林像漆黑洞穴里突出的钟乳石,感到静谧安心。 阳光底下 宜兰冬季细雨绵绵,竹筷与擀面棍一一发霉,就连卖场买来的三格柜也起霉斑,聊表无奈。大概是冬雨紧接着又有梅雨季,夏季一旦日头当照,人们虽感炙热,内心仍是欢欣鼓舞的。每见时序转热,邻人就从屋里将物品一一搬出,晒棉被、晒黑豆、晒豆腐块、晒大大小小的玻璃瓶罐,并横挂竹竿串晒匏瓜圈、用细竹夹住粽叶整平晒干,也趁着阳光正好,酿酱油、制米曲、做豆腐乳,巧妙运用阳光与那些看不见的菌来保存食物。此时刚收割的稻农也在烈日下翻晒稻谷,就连我养的鸡都像猫咪一样翻着肚子做日光浴。 盛夏将村人、农作物、鸡、猫、狗全都召唤出来,阳光底下我们不分物种一概平等,如沐如浴。 极简生活 还在都市工作的时候,下了班东区街上就是卖衣服的摊贩,疲累的身心眼见新潮缤纷令人心动的服饰,随意逛逛就买了几件,觉得被治愈。而那时候做采访工作,需要接触各行各业的受访者,总觉得自己经历不足,不理解社会,也不懂得问话,便时常买书,以为拥有许多书,自己的经历就能变得丰厚,只是买了却鲜少读完。 人们或许是心里有洞,某个区块无以满足,所以购物。搬到农村以后,远离了以物质为核心的社会,生活接了地气,逐步形成一道循环:三餐厨余以及农友提供的米糠、碎米供给鸡群食用,鸡吸收转化后成了鸡屎,定期挖起来放置堆肥区,过些时日待其完全腐熟后可作为耕作时的肥料,而菜园种出来的作物、鸡产出的蛋与肉可供人类食用,吃剩后的菜梗、鸡骨、蛋壳残余再给鸡吃。另一方面,吃剩的柑橘皮或凤梨皮加黑糖与水酿成发酵液,能取代一半的清洁剂,也能稀释来浇灌作物,增加土壤菌种,或者给鸡饮用,丰富鸡的肠道菌群。动物、土壤、植物之间,如此反复循环。 土地里还有草叶竹木等资源,若非必要不轻易购买,倘若有什么非得添购,那就是食物、生活必需品,以及实用工具。比方说工具书、农具、木作工具、料理用具,且购买前一定做足功课,再三评估,只买品质好与耐用的事物,以使用一辈子为考量。衣服因以实用舒适为前提,自然就会耐穿,且不容易受到新款潮流而产生欲望;许多书籍可向图书馆借,需要更加专注的工作空间也是向图书馆借;此外,夏季去溪泉不去游泳池;头发留长了有自家理发院,剪了短发顺道尝试 shampoo-free,向洗发水说再见。 我也曾经觉得我们有这么多的护唇膏、乳液、精华液,却鲜少将它们用尽,试想“一支护唇膏完全用完”“乳液用到一滴不剩”,这样的经验有多稀薄,它们可能多半是过期了,或者发现了更好用的品牌,所以被丢弃了。我多想把现有的这些物质使用到底,然后就不再添购。 说起田园生活,人们往往会想起陶渊明笔下“采菊东篱下,悠然见南山”的恬淡与惬意,作者李盈莹以自己的实际生活体验告诉读者,田园生活并不是想象中的悠哉与幸福,而是忙碌的,充满着各种琐碎事务:喂鸡、给菜浇水、平整土地、搭瓜棚、巡视菜园、与飞进家里的虫子斗智斗勇……从城市来到乡村生活,有浪漫梦幻的美好体验,也有起初的手足无措,李盈莹用一篇篇故事,重现她不完美但完整的乡村生活,在身体力行的过程中,以自身的经历证明了生活的多种可能性。她的文字轻松简练、生动活泼,能使读者在阅读中体会作者与自然共处的愉悦感。