出版社: 中国民主法制

原售价: 58.00

折扣价: 36.60

折扣购买: 共青团实用知识问答

ISBN: 9787516228050

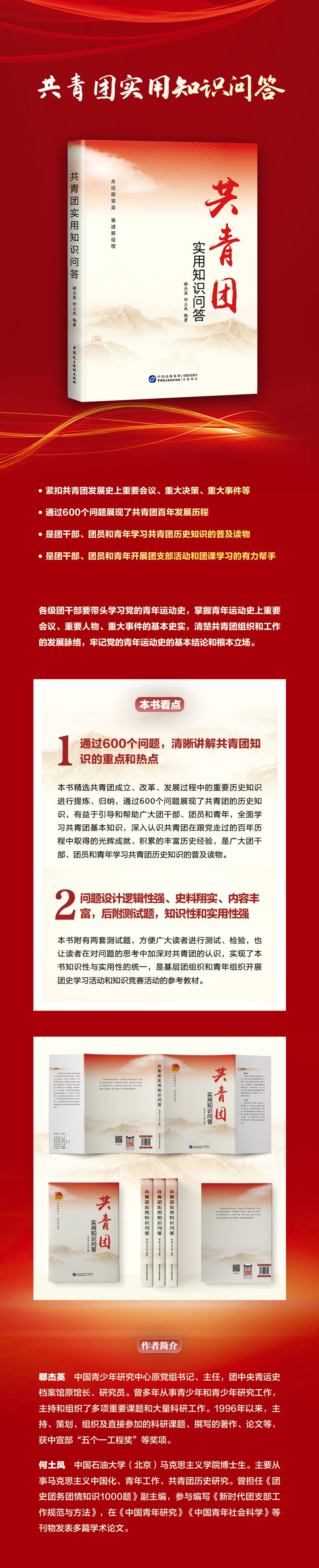

郗杰英:中国青少年研究中心原党组书记、主任,团中央青运史档案馆原馆长、研究员。曾多年从事青少年和青少年研究工作,主持和组织了多项重要课题和大量科研工作。1996年以来,主持、策划、组织及直接参加的科研课题、撰写的著作、论文等,获中宣部“五个一工程奖”等奖项。 何土凤:中国石油大学(北京)马克思主义学院博士生。主要从事马克思主义中国化、青年工作、共青团历史研究。曾担任《团史团务团情知识1000题》副主编,参与编写《新时代团支部工作规范与方法》,在《中国青年研究》《中国青年社会科学》等刊物发表多篇学术论文。

第三篇 改革开放和社会主义现代化建设新时期 257.中国共产主义青年团第十次全国代表大会召开的时间、地点和主要内容分别是什么? 答:1978年 10月 16日至 26日,共青团十大在北京召开。这次会议的任务是高举毛泽东思想伟大旗帜,贯彻党的十一大路线,确定新时期共青团的任务,动员全国青年为把我国建设成社会主义现代化强国而奋斗。李先念代表党中央、国务院向大会致词,深刻地阐明了青年一代新的历史使命。韩英向大会作了题为《为伟大的新长征贡献青春》的工作报告,报告首先对青年一代予以肯定,接着从新时期青年一代的光荣使命、把共青团建设成团结教育青年的坚强核心、团结起来为人类的进步事业而斗争等三个方面进行了阐述。大会还修改了团章。 258.共青团十大具有什么历史意义? 答:共青团十大完成了中共中央为大会所确定的工作任务,使共青团全面恢复了系统领导,领导机构和领导体系得到完善,从此共青团将以全新的面貌和姿态活跃在社会生活之中。同时,共青团十大是在党的十一届三中全会召开前夕召开的,此时,突破“两个凡是”的桎梏、真理标准问题大讨论、拨乱反正的政治氛围正在形成,所以这次大会的基本思想是正确的,对中国青年运动具有继往开来的意义。但是,由于党的十一大坚持“文化大革命”的错误理论、政策和口号,并且肯定“坚持党的基本路线,坚持无产阶级专政下继续革命的理论”,所以共青团十大不可能从根本上清除“文化大革命”中“左”倾错误影响,还留有一些“左”的提法。 259.1979年9月底,叶剑英代表中共中央在庆祝中华人民共和国成立30周年的讲话对共青团工作有什么意义? 答:叶剑英在这次讲话中指出:“工会、青年团、妇联等团体是广大群众的重要代表者,一定要积极主动地、独立负责地工作,动员和组织工人、青年、妇女群众积极参加社会主义现代化建设,努力学习政治、技术和文化,维护国家和集体的利益;同时,一定要坚决维护自己所代表的群众的利益,积极解决他们日常生活中的切身问题,反对不关心群众痛痒的官僚主义。”为正处于拨乱反正中的共青团工作打开一个重要的突破口,在全团上下引起了强烈的反响。 260.共青团十届二中全会的主要内容是什么? 答:共青团十届二中全会于 1980年 1月 23日至 28日在北京举行。全会认真学习了中共中央副主席邓小平关于形势任务的重要报告。中共中央政治局委员胡耀邦到会发表讲话。他要求共青团在新时期要加强团的建设,发挥团的积极作用,最主要的是发挥为“四化”英勇奋斗、向科学技术进军、维护安定团结和倡导社会主义新风尚四个方面的积极作用。他勉励全团要扎扎实实地工作,为“四化”建设作出更大的贡献。全会经过充分讨论,一致通过了韩英向全会作的《团十大以来的工作和 1980年的任务的报告》。报告指出,过去一年团的工作是在拨乱反正中不断发展的一年,1980年全团工作要继续坚定地贯彻党的十一届三中全会精神,围绕安定团结和增产节约,加强、改进思想政治工作,关心青年的物质与文化生活,发挥团组织作用,把青年紧紧地团结在党的周围,为完成和超额完成 1980年的国民经济计划而努力奋斗。会议讨论通过了《关于开展创先进团支部活动的决议》和《关于恢复少年先锋队队长、队委标志的决议》。 …………………………………………………… …………………………………………………… 1.通过600个问题,清晰讲解共青团知识的重点和热点 本书精选共青团成立、改革、发展过程中的重要历史知识进行提炼、归纳,通过600个问题展现了共青团的历史知识,有益于引导和帮助广大团干部、团员和青年,全面学习共青团基本知识,深入认识共青团在跟党走过的百年历程中取得的光辉成就、积累的丰富历史经验,是广大团干部、团员和青年学习共青团历史知识的普及读物。 2.问题设计逻辑性强、史料翔实、内容丰富,后附测试题,知识性和实用性强 本书附有两套测试题,方便广大读者进行测试、检验,也让读者在对问题的思考中加深对共青团的认识,实现了本书知识性与实用性的统一,是基层团组织和青年组织开展团史学习活动和知识竞赛活动的参考教材。