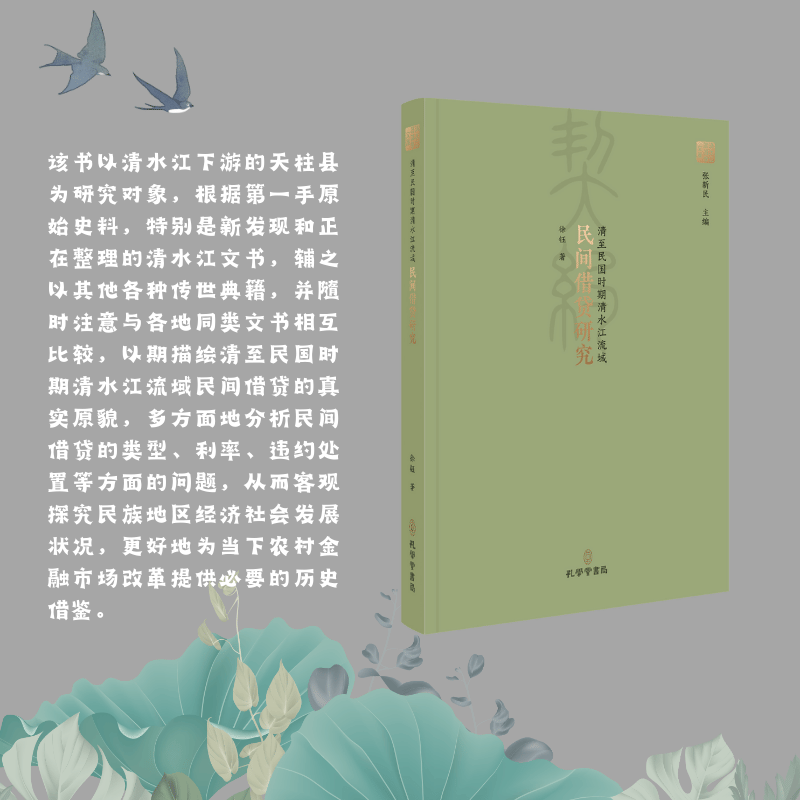

出版社: 孔学堂书局

原售价: 78.00

折扣价: 48.36

折扣购买: 清至民国时期清水江流域民间借贷研究—以《天柱文书》为中心

ISBN: 978780770282501

徐钰,湖南武冈人,遵义师范学院人文与传媒学院讲师,兼任贵州省儒学会理事、贵州大学清水江研究中心副研究员。师从贵州大学张新民教授,从事中国古代思想史、古代文学和贵州区域史研究,公开发表学术论文多篇,参与国家社科基金项目等数项,主持贵州省教育厅人文社科项目1项。主编《南雅集》等书。

正如费孝通先生所说,“农村经济研究实在是了解中国国情的基础工作”① 作为广大农村经济活动中的重要内容,民间借贷问题的研究无疑具有极其重要 的意义。民间借贷,自古即是经济生活研究领域内广受关注的问题,历代文献 皆不乏涉及此方面的探讨,以现存史料而言,自《唐律》以降,《宋刑统》迄《大 清律例》《中华民国民法》等官方律法,皆对民间借贷诸方面有所楷定与分析, 此外公私文献,亦多有对民间借贷问题的讨论。但其分析与讨论,皆不免宏观, 甚至流于重复,所关注的重心大多仅停留在公私借贷之分疏、民间借贷利率之 争议等方面,甚少切实深入民间借贷市场,考量底层社会的经济实况,从而得 出详细的报告与平情的判断,至于文人学士之流,则常厌其烦琐细碎,不肯躬 亲调研,而立论不免于偏颇与意气,虽时有精辟之见解,则又伤于简略,时过 境迁,则难得其详。直至民国时期,现代学科研究范式逐步建立,兼之人类学、 社会学、经济学研究方法的东传,底层乡村社会日益受到学界的关注,民间借 贷问题之研究面貌亦焕然一新,尤其是随着民间契约文书的大批量发现与整理, 相关研究日趋深人。 一 、民间借贷问题的研究 民国时期,关于民间借贷,尤其是高利贷问题,随着学界对基层社会的关 注,曾掀起过一阵研究热潮,产生了一批奠基性的学术论著。新中国成立后至 80年代初,由于意识形态的影响和制约,关于民间借贷问题的研究长期停滞不 前,且时代烙印极深。改革开放以来,研究环境与学术氛围好转,对民间借贷 的研究逐步复苏,所讨论的领域不断扩宽,研究层次不断深入,取得了较多的学术成果。然综合观照,其中研究的焦点则在高利贷问题、借贷利率及其影响 因素之分析、借贷原因之探究、典当业研究、区域性借贷关系与社会经济研究 等几个方面。 1.高利贷 借贷对于民生之利弊,关键在利息。民国时期的民间借贷研究热潮,即由 高利贷问题引起。早在1918年,张祖荫发表于《新青年》内的《震泽之农民》 一文,叙述江苏西南小镇农民饱受还租、借债之苦,缕数该地民间借贷的各种 形式,文章虽简短,但被认为是近代中国社会科学兴起以来研究乡村民间借贷 问题的最初成果。20世纪20年代末期,学界对中国社会性质的讨论不断深人, 围绕中国农村经济问题,论著迭出,很大一部分都涉及高利贷问题,如潘东周 的《中国经济发展中的根本问题》等,但仅止于粗线条勾勒与宏观理论的探讨。 30年代,随着农村经济危机的加深,学界的讨论更为全面深入,如李景汉的《定 县社会概况调查》①费孝通的《江村经济》等,以上著作皆对民间借贷问题有 所涉及,并作了详略不等的分析。以高利贷问题为专题研究的论著则有王寅生 的《高利贷资本论》③,从历史发展的观点,探讨高利贷的起源、发展及其作用, 深刻抨击了高利贷资本的消极影响,全书具有较强的理论性;薛暮桥的《农产 商品化和农村市场》立足现实生产状况,分析了近代中国农产物产地的高利贷 性质,认为“中国农民的产物至少有一半是以预卖的方法出售。这种买卖关系 中,农民不但对于市场及价格毫无选择地自主,而实还受着商业高利贷资本之 超经济的剥削”;骆耕漠的《近年来中国农村金融中的新事态》,详细地分析了 民间借贷是一个值得深入挖掘的题域。作为清代民国时期清水江流域民间借贷问题的第一部专著,本书依托新发现、整理的天柱文书这一珍贵历史材料,比勘传统文献中与地方历史社会发展实况关系最为密切的地方志,辅以必要的田野调查,参阅古今相关文献资料,吸收前人的研究成果,深入、准确窥探清水江流域民间借贷的整体面貌,从而丰富对此题域的认识。 民间借贷是经济生活中的重要内容,尤其在官方借贷机构匮乏、放贷效能低下,而民间金融市场发展滞后的传统中国社会,民间借贷必然显得不可或缺,成为民众获得资本、渡过生活投资难关的重要渠道。通过对清至民国时期民间借贷活动的研究,可以获得对该时期经济、社会、文化各方面相对直观、深入、准确的了解。而作为水路交通要道的清水江及周边区域,亦因其特殊的地理区位、民族构成、经济形态等因素,能够进一步透过相关研究了解贵州乃至整个西南社会历史变迁的状况。 中国是一个农业大国,农业、农村、农民的问题直接关系着国家事业发展全局,自古以来即成为国家关注的焦点。在 21 世纪,这一问题尤为当务之急。而农村金融无疑是农村经济的核心。在新的形势下,完善农村金融制度,固然要以新的眼光直面农村发展的实际,以新的手段创造新的发展活力;另一方面,回顾历史,借鉴有益的历史实践经验,也是改革、发展的重要维度。在此背景下,本书的研究,或许不无其现实意义。