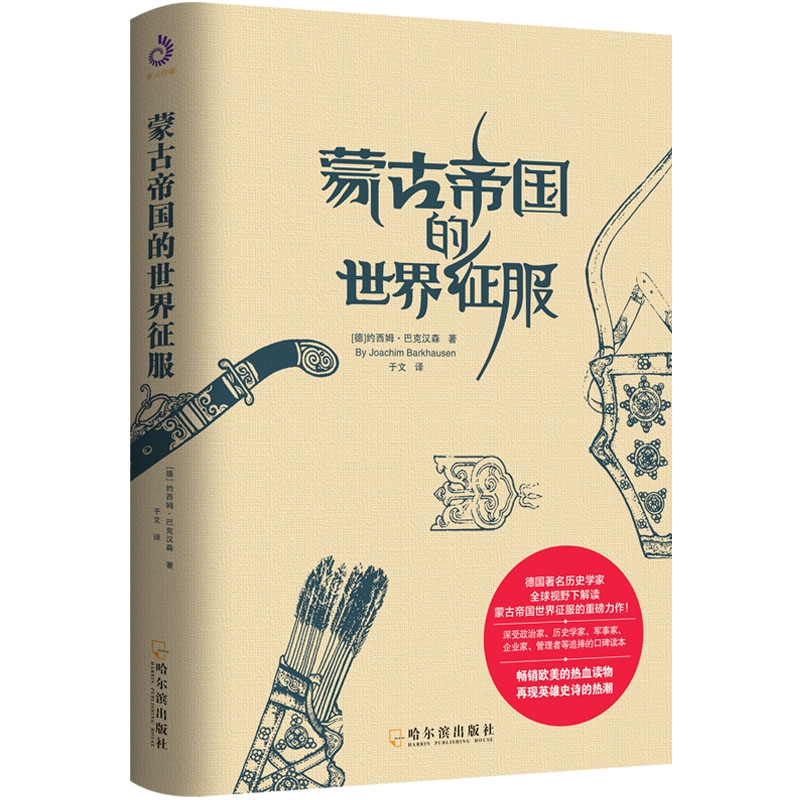

出版社: 哈尔滨

原售价: 58.00

折扣价: 34.30

折扣购买: 蒙古帝国的世界征服

ISBN: 9787548449560

约西姆·巴克汉森,德国著名历史学家、人类学家,一生从事历史学研究,著述颇丰,本书是其代表作,出版后在欧美影响很大,成为西方研究成吉思汗帝国必读的经典之作。与法国历史学家格鲁塞的《草原帝国》、瑞典历史学家多桑的《多桑蒙古史》并称为研究成吉思汗及其帝国的代表之作,并被翻译成27种语言,其影响力可谓经久不衰。

人类居住的地方,总是会赋予居住地的人民一种地域特色。所以,一个地方的政治历史,便是它的地理结构和气候条件的反映。这个法则正是欧洲史与亚洲史有着差异的原因。 欧洲面积不大,它虽然分裂为许多个国家,但从某一地点到另一地点一般没有不可逾越的障碍或界限。所以,欧洲很早就具备构成泛欧罗巴历史的那些要素。在欧洲,各部分之间互相接触是相对容易的,这就使得所有的重大事变总不可能局限于某个地方,它们不久就会在整个欧洲内部发生反应。即使有两条大山脉——阿尔卑斯山脉和比利牛斯山脉存在,它们也一样构不成界限,反而因为温和的海洋气候消灭了它们的诸多险恶之处,而使得它们逐渐被人类征服。海岸线的充分发展与地中海的安全环境等有利条件,在很早的时候就促进了航海业的发展,这大大增加了欧洲各地互相沟通的可能性。 即便我们设定,在欧洲各民族里,很早就有固定生活和各民族分立的明显倾向,但事实上,其中总有许多接壤的土地存在,这就使得彼此相互沟通的根源不至于枯竭。欧洲的构造正像一个流通瓶一样,因此,欧洲各部分之间,每次发生变故后,总又能重新恢复均衡。这种情形的结果是:欧洲呈现出一种共同的命运和发展。当然,各小部分也仍保持着彼此差异的形态,以制止欧洲走向完全趋同。 亚洲的情形则完全不同。亚洲各地之间,天然存在着许多屏障,将其分裂成了复杂的状态,这种内部的巨大差异性与我们使用的这个整体性的名词——“亚洲”不甚相称,更不用说“亚洲史”这个名词了。亚洲大地的各部分虽然连在一块儿,但实际上,各部分共同的地方及可使它们互相结合的成分,远不及使它们彼此隔绝的成分。亚洲正是这样,长期地受一种地理政治法则、一种离心力的支配,使得各地之间没法联合起来,它们并不是互相对立的,而是彼此分化的。 我们翻开亚洲的地图,便可明白亚洲史发展过程中所遵循的法则。 在亚洲的中部,盘踞着一片广大的山脉,像蜘蛛网一样向各个方向伸展着它的支脉。青藏高原构成了亚洲的脊部,帕米尔高原构成其头部,从这个中心伸展向各地的山脉就相当于兽之四足。在各山脉之间,是广大的水域和广阔的平原,发源于青藏高原及其山麓的江河灌溉着这些地区。 印度那一部分,东北临喜马拉雅山,西北临兴都库什山。这两条山脉都发源于帕米尔高原。流经印度的三条大河:印度河、恒河及布拉马普特拉河(雅鲁藏布江流入印度后的名称——译者注),则都是发源于喜马拉雅山。 青藏高原延伸成弧形,穿过中南半岛(旧称印度支那半岛——译者注),支脉展至巽他群岛。这些山脉将印度部分与中国部分完全隔断。中国受黄河与长江的灌溉,这两大河流也像南亚次大陆的大多数大河流一样,都发源于青藏高原。 中国的昆仑山及其延长线,起于青藏高原北部,延伸至贺兰山及其他各山脉,蜿蜒穿过东亚一大部分。这条山脉上还有中国的长城遗迹,长城斜走北部,又重新达到高度可观的大兴安岭,后者切断了中国东北地区与蒙古高原。这条山脉还将中国沿海各省及肥沃的平原地带与较陡峻而不易攀登的高原相隔绝。这一带的高原——主要是西藏、新疆、蒙古高原等——时常被人们概括地称作“上亚细亚”。 上亚细亚这一区域,南端与东端沿着中央亚细亚的山脉,即昆仑山与大兴安岭,北端与西端则受限于帕米尔高原北部的各山脉,最重要的是天山和阿尔泰山。这个地带完全与海洋隔绝,水量稀少,绝大部分地区被海拔很高的沙漠所占据(如戈壁及塔克拉玛干沙漠——原注)。在多山的边地上有若干断裂带,这些断裂带因而成了高地进入低地的门户。 最后,“世界屋脊”向西部伸展的一脉山峦遮盖了阿富汗、波斯(现在的伊朗高原——译者注)、土耳其、小亚细亚等地。发源于帕米尔高原的锡尔河和阿姆河灌溉着这个区域,它们越过沙漠一直到达阿拉湖(即咸海——原注)。 湖泊、大山脉起于北海,经里海、咸海、巴尔喀什湖至贝加尔湖,横穿亚细亚这条大山脉的北部,伸展至西伯利亚平原,这一地带形成了与亚洲其他区域完全不同的地貌特征。一片遍布森林与草原的大地像大海似的,连接着亚细亚多山各地的东部,发源于那些山脉的各条大河倾注在西伯利亚这片广阔的平原上。 亚洲大致分为以上几个区域,各区域的地理结构影响了亚洲历史的各种倾向和各种步调。 同样的现象几乎恒久不变地按惯性发生着:在其中一个区域内,出现了一番强有力的政治动向,经过若干起伏不定的阶段和对敌势力的斗争后,最终形成了这个区域的统一及严格的权力集中。这个时候,这个区域就开始经历文明昌盛的时期。 然而,王朝的末日还是会不可避免地来临。亚细亚历史无法逃避的地理政治法则和离心力倾向,便在这个时候起作用了。在亚细亚,同样价值的组织没有互相靠拢的可能性。那些国家的所在地和重要文化的诞生地,彼此相隔太远或为若干障碍物所阻隔,而且那些障碍物还不是通过交通技术或军事技术能消灭的。新的亚细亚大强国——假如它不与亚洲以外的国家发生冲突——终究是会在这一区域重新出现的。这种孤立的地位对这一区域是很不幸的。这种隔绝促成了内部的繁荣,以后则重演着分离和瓦解。而新的亚细亚强国,终将陷于停滞状态,或者退化,甚至因不断的内部斗争而陷于分崩离析。 凡以相似历史的不断重演来估量中国和印度者,不免因屡屡看到命运的轮回而感觉疲倦。游牧民族,并且是来自上亚细亚或小亚细亚的游牧民族,干预了他们的国家发展,才能使他们暂时兴奋起来。 然而,这种干预——当然是相当少的——同样不能促成各种势力的均衡。有活动力的各中心彼此相隔太远,亚细亚各区域简直就是一个个各自孤立的世界。因而,国家内部的紧张情状始终是潜伏着的,要经过逐渐的累积,间隔许久,可怕的爆裂才会发生。 印度那一区域是相对孤立的。东部的喜马拉雅山脉隔绝了它同中国的直接接触。兴都库什山是它最脆弱的屏障,雅利安民族就是翻越这座山而进入印度各地的。后来蒙古狂潮的最后一波来到印度,也是经过这一门户。在历史上,对于对外防御,印度本身始终处于消极的状态。我们可以相信,印度的荆棘繁殖地及低洼流域曾诱致了一切外来势力潜入印度。在印度的肥沃高原上,雅利安这个好动的游牧民族,在印度的湿热气候影响下,转变成了定居的与和平的农业居民。印度在撇开了西北部的被侵入地带后,专心应付自己的内部问题,居于首要地位的便是种族和阶层问题。内部政治几乎完全支配了印度历史的发展进程。 居住在中国区域的,同样有和平的、文明的、务农的民族。虽然中国历史比印度历史更起伏不定,但其原因却不在中国人身上。中国历史波荡不定的原因,在于西北部边地上的纷争。中国对外政治上偶然的活跃,只可视为上亚细亚向黄河和长江各流域进攻引起的一种冲动。每每中原王朝有些朝代意图扩张时,其要务就在于解除北部和西北部的威胁。这时,他们总是未雨绸缪,基于安全的需要,中原王朝的势力会远远延伸至上亚细亚。中国历史的发展规律印证了这样一个事实:不是中原王朝侵扰了沿边各地,而是沿边各地袭扰了中原王朝。成功入主中原后,新的主人——游牧民族的首领,将他们原有的土地与中原王朝所支配的土地合并起来。元朝和清朝就是由游牧民族入主中原建立起来的大帝国。原本的农业民族对于外敌,历来施以激烈的抵抗。中国的帝国主义并没有存在过。中华民族多数时候是处于一种自给自足的状态,我们可从长城这个防守工事上看出这个民族的性格。 关于亚洲大强国政策,在中国和印度,由于它们的人民依靠土地及手工业谋生,因此这里并不推崇大帝国政策。完成帝国政治角色塑造的常是其他两个区域,即上亚细亚和旧亚细亚。地理的优势使这两个区域成为了历史的活动中心。从地理上说,它们都居于海拔较高的地方,并拥有向各方进攻的出口。中国和印度受制于人口增多而土地贫瘠的现实,因而需要将它们的力量向外发展。但沙漠和辽阔的荒原并不能像农耕地区一样,成为永居的处所。在那类地方,能够昌盛的,是那些游牧民族,可以大有作为的,是那些征服者。那是骑士民族的乐园,他们在亚细亚的历史上意义重大,因为这些民族能够通行无阻地驰骋远近各地,冲破各种险阻。但对于农业居民来说,亚细亚游牧民族的精神在他们身上受了自然的限制,他们不得不与土地相连接。但在旧亚细亚,尤其是在能够使那些区域充满生机并产生实益的上亚细亚的游牧民族里,亚细亚的游牧精神是经过锻冶的。亚细亚之所以经常处于动荡和革新中,多是它的游牧民族搅动的。 米底人、波斯人、帕提亚人,以及那些新波斯人等强大的侵略者,在其与雅利安的移入民族混杂后,曾在旧亚细亚发展壮大。第一个白种人的帝国的成立,就是在这个时期,它是由波斯人创立的。在那个时代,罗马国家还是个小小的城市。这个波斯帝国的文化兼有农业与游牧两种要素,曾闪现了五光十色的光芒,包罗了欧罗巴、亚细亚、阿非利加的各种成分。这个波斯帝国那时位于世界上最显著的位置,曾力抗来自四面八方的攻击,最后毁于马其顿的亚历山大手中。每次遭逢灾祸后,波斯帝国仍能复兴,它最大的成功,就是前后好几个世纪面对亚细亚的压迫始终能尽力抵抗。 后来,阿拉伯沙漠的骑兵在穆罕默德的指挥下向东方猛进,高度文明的波斯帝国才在更强壮的游牧民族的奋击下覆亡了。穆罕默德大军在以民族立国的旧国家所在地上,成立的是一个以宗教立国的帝国。伊斯兰教从此传入旧亚细亚。此时,自然的界限泯灭了,唯有信仰会引人注意。过去始终受压迫的突厥各部落,则和平地由上亚细亚一点儿一点儿迁移到波斯的地面上,成为伊斯兰教精锐的组成部分。突厥、波斯、阿拉伯的各种元素相互融合,造就了新的、卓绝的、昌盛的阿拉伯文化。水量丰沛的锡尔河和阿姆河流经这个富饶而人口众多的国家。那时,两河流域,即脱兰索士安(即河中府)和呼罗珊各地,正经历着它们最昌盛的时代。不花剌和撒马尔罕已经有了发达的市集、学院和农业,发达的灌溉技术使农业大为繁荣,马鲁和也里两城的人口竟达100万之多。 在11世纪及12世纪,这个阿拉伯帝国是当时世界上最强盛的国家之一,因而成为信奉基督教的西方各邦的重大威胁。 令人意想不到的是,成吉思汗的西征部队来到了旧亚细亚,捣碎了伊斯兰教的势力。这个地方遭受了战争的洗礼,再也不能完全恢复起来了。上亚细亚自上古以来,就始终是游牧民族的大本营,现在却见证了它征服世界的最后和最惨烈的努力。 实际上,可以在一定程度上说,正是农业民族和游牧民族的斗争创造了历史,历史正是在斗争中才达到了一种互动、更替。在这种斗争中,不仅存在着各民族的迁徙,也有着各国家的兴废和各种族的混合与移动。各种文化也从这两个基本成分的调和中,形成了各自的特性。甚至更有人说,耕种生活与游牧生活的融合,就是文明的初胎。由人类生活的最初状态开始,逐渐形成了特定的经济组织——这个组织的定义可由它的名目里看出来。随后,天时和地利等各种条件将这个经济组织逐渐分解开来。一方面表现为游牧者和在高山放牛羊的牧人,另一方面则表现为原始的农民,后者能够从至今在亚洲尚存的若干种陈旧耕种形式里完全不知造车和如何从动物身上榨乳的那些群体身上看到影子。所有这两种人民,游牧人民和耕种人民——前者拥有强烈的扩张天性,后者能以其勤奋和忍耐种植土地——都要经过一段遥远的路程,以达到他们的经济形式的更高阶段。榨乳牲畜的饲养,曾经过了一段起伏不定的历史,恰与播种谷物所经过的历史进程相似。 诚然,世界上保持纯粹形态的游牧民族,已经逐渐消失了。纵观历史,我们会发现,总是游牧民族变为农民,他们以征服者的姿态来到后者身边,又被后者所同化。新的经济方式比原有的形态高级,纯粹的游牧民族与原始的农业民族也就逐渐被精耕细作的农业民族所淘汰。 然而,在这种自然形态下,仍然会存有一部分游牧民族继续与生产方式较为先进的农业民族混合杂居。欧洲人的勃勃生机与其强烈的发展需求,是基于那两种原始的成分顺利调和的结果,就是说,在这种调和里,会充分呈现着“动”的本质。因为所谓游牧民族不仅限于猎人与牧人,其中也有海上的游牧人民,他们以水面代替荒原与沙漠。外轻团(来自斯堪的纳维亚半岛的海盗——原注)和诺曼底(主要是来自挪威和丹麦两地的海盗——原注)就属于这类海上的游牧民族。征服一半世界的盎格鲁–萨克逊人身上就留有很大一部分游牧生活的特性。 在欧洲,我们随处可以找到游牧民族生活的遗迹。那些遗迹扎根于各个国家的构造和各个民族的理想中,它们也会流露于政治的各种原则里。 这两种基本成分的融合,产生了自足生存的开化民族,但这个融合的过程并不是没有经过剧烈的斗争和冲突。在世界历史上,民族融合的过程呈现出动人的定律,并一直延续到公元10世纪之后。那几次各种民族大迁徙时期,游牧民族与农耕民族之间发生斗争,产生了特别尖锐的矛盾。尽管到今日已经达到了一种均衡和稳定,但在现代的纠纷里面,仍然有旧日矛盾的存在,虽然可能戴上了其他面具或改用了其他种种名目。 在欧洲,至少在某种程度上,这个混合曾经在早期实现过。日耳曼各民族迁徙时期,斗争激烈的敌对双方都已兼有游牧和农耕这两个基本的成分。再经过几个世纪后,欧洲找到了其固定的生存场所,这两种成分就紧密地结合起来,因而使欧洲不久就可伸手而掌握世界的统治权了。 在亚洲,同样的过程只能缓缓而艰难地进行,而从来没有达到它的终点。亚洲辽阔的地域与其本身的结构妨碍了实际沟通协作的建立。农业与游牧业的范围彼此分开。发生在定居者与迁徙者之间的冲突,在亚洲往往都是恐怖的、有流血的。上亚细亚历来不断地形成新的进攻力量,而成为纯粹游牧生活的保留地,进而对中原王朝构成一个恒久不变的威胁。因而紧张性始终存在,震荡亚细亚的暴风雨总不肯平静。 到13世纪初,上亚细亚游牧民族有了一个真正的领袖,这个领袖知道利用敌人的武器组织进攻的力量,并由此发挥他的效能。 这个领袖便是蒙古人成吉思汗。在他的心目中,游牧生活的志愿与理想是本能的、自觉的。他为这个民族确立了一个明确的目标,那就是:蒙古人统治世界,整个大地全归于游牧人! 13世纪的暴风雨开始于上亚细亚。由这个地带发动的征服世界的力量,在历史上并不是开创性的。许许多多迁徙的民族曾都是从那些高原上下来的,因此有一个时期人们曾认为上亚细亚是“人类的摇篮”。今日看来,这个说法并不能成立。我们应当承认各种各样的种族曾各自出现于世界上不同的地点。 但有一件事是可以明确的:假如我们认为波罗的海东岸各地是印度欧罗巴种族的发源地——这个种族从此地周期性地向南方推进,占据了欧洲、亚洲、非洲的许多土地,那么上亚细亚及其繁殖地的种族,在旧世界的东部也扮演了同样的角色。直至有史时代,欧罗巴和上亚细亚似乎是地球上两个仅有的向外繁殖的中心。历来先是从这些中心出现了拥有火山爆发力的民族,这些民族处于征服者的地位,横扫了几乎完全处于被动地位的其他民族。逐渐地,这两个区域的民族形成力量均衡,因而往往形成拉锯战,而世界史也可被看作是这两个种族的决斗史,他们带领着各自的部众,进行争夺霸权的斗争。在斗争过程中,上亚细亚占了上风。直至中古时代末期,与上亚细亚的活跃力在世界范围内所鼓动的事变相形之下,欧洲的历史很落后。直到近代新航路开通之后,天平才倾向于欧洲方面。 上亚细亚种族的迁徙早在冰河时代就已经开始了。乌拉–阿尔泰(也叫作芬鲁、乌格烈安——原注)种族的代表者约在公元前25000年来到欧洲。拉本人和爱斯基摩人(两者都位于北极地带,文化、语言、体貌体格完全不同。前者属于欧罗巴人种,后者属于蒙古人种——译者注)便是这个种族的最纯粹的后人。这支上亚细亚种族与一支欧罗巴种族混合,便产生了东波罗的种族(为金栗色人种的支系之一——法文本译注)。在那时候,或许亚细亚土著也曾取道北极地带而进入美洲,那时的北极地带的气候条件应该与今日大相径庭,但他们生存了下来。比较人种学就曾在亚美利加土著与亚细亚土著之间发现了彼此有关系的明证。 至于乌拉–阿尔泰种族在亚洲各地史前所处的地位,到今天仍然是一个谜。有关上亚细亚游牧种族的初期史料,我们也没有很多。在这一点上,中国的纪年史是我们唯一的材料来源。然而,由于此前中国人不甚注意人种学,因而这个来源也并不丰富。 中国人说,在公元前3000年,他们的祖先从西方(黄河流域上游——译者注)来,占据了陕西地区,那时遇到了“北狄”人。从这个时候起,中国整个对外政策的形态就是以其与那些游牧民族的关系为依据的。起初,中国人甚至不提及那些游牧民族的人种结构及其组织。他们只将后者命名为“夷狄”,后者的主要驻地在中国东北、蒙古及新疆各地。因此,我们不能在汉族人与乌拉–阿尔泰人之间找出一种世系的关系来。即便这种关系存在,那也无非是十分遥远的,他们应于极古的一个时期彼此分离,彼此形成的文化状态也是大相径庭的。另外,与北方游牧民族不同,汉族人拥有一种单音的语言。 在被中国人冠以不甚好听的名字的上亚细亚乌拉–阿尔泰种族中,最有势力的是突厥、鞑靼及东胡各族(后者为满族人的祖先——编者注)。这些民族也与高丽人及日本人有某种亲属关系。至于蒙古人——我们应先特别说明一下,还不能够列入这一序列里,他们还不可能以一个种族的地位存在。这个小部落第一次以“蒙古”之名出现于史册是在公元900年,他们好像仅为突厥或鞑靼的无数派系中的一支。属于这个部落的成吉思汗将新统一的上亚细亚一切民族均冠以“蒙古”的名称。所以,我们这里还不能说有蒙古民族,更说不上有蒙古种族。在中古时代,因为东方人是在蒙古人的领导之下进入欧洲人视野的,所以作为统治者的一个小集团的部落名字,竟被统称为“黄种民族”。 企图从人种学立场上细分乌拉–阿尔泰种族,无疑是一种徒劳无功的尝试,至少在这个种族刚从高原上下来的时候是无法细分的。各部落频繁地自由迁徙,或和平或激烈地互相融合,因此,从这一世纪到新一世纪,种族的名称及其居留的地点都是不停变动的。在上亚细亚那边,生存的、移植的、斗争的、建立了若干王国的、扰乱了四邻的,究其实,总是那个同样的乌拉–阿尔泰种族。 在公元前12世纪,中国中原王朝遇到了一个特别强悍的对手,那就是历史上有名的匈奴。这个民族逐渐强大,不断地袭扰周边民族,一再进入中原王朝的腹地。 约在公元前1000年,匈奴曾达到其极盛时期。或许在那个时候,雅利安民族正向旧亚细亚和印度推进,打乱了趋向西方的游牧各部落的先锋队伍,他们被赶到东方来,因此发生了更猛烈的从上亚细亚拥入中原腹地的浪潮。 长期以来,中原王朝与匈奴的斗争持续不断,中原王朝疲于应对,匈奴曾一度占领了中原王朝的大片土地。到后来,中原王朝在一个新朝代的统治下强盛起来,终于压倒了匈奴。就是在这个时候,也就是公元前3世纪,秦朝进行了长城的修筑。修筑这个国防设施的目的是防备北方和西方的兵寇攻入。长城发挥了它的作用,而且形成了良好的军事行动根据地,因而不久后中原王朝便反守为攻了。他们有计划地出兵征讨上亚细亚。约在公元前100年(西汉时期),凭着卓越的战略战术,西汉王朝击溃了匈奴主力。东方各部落几乎全部被歼灭,残余人众逃到了贝加尔区域的山中。其他各部落的一部分,例如内蒙古各部落,被迫迁移到长城以内。这一措施的目的是,中原王朝想让那些被驯服的游牧民族随时代的转移,逐渐成为守护边地的同盟者。后来,中原王朝又举兵攻打西部匈奴。 为使那些非归顺部落的力量不得靠近王朝边地,中原王朝统兵大举进入西亚细亚。中原王朝的军队曾到达里海东岸。军队的统帅甚至要进攻波斯、罗马大帝国——中国人认为这种帝国半属传闻。这个理想曾令部队兴奋不已,但是中国皇帝在军队刚要进兵的时候,制止了这个行动。 公元前1世纪和公元后1世纪,是各游牧民族的没落时期。罗马、波斯、西汉这三大帝国到处开疆拓土,且巩固了它们的边地。迁徙无定的各游牧部落所拥有的地盘缩小了。然而,游牧民族在东亚遭受失败,也影响到了欧洲。前后1000年中,一直是西方压迫着上亚细亚,现在则恰恰相反。中国推动了各游牧民族的西进,他们便散布于俄罗斯南部荒原的广大土地上。在那以前,匈奴的战线是对着东方的,现在却突然转向西方了。此时,上亚细亚的一番轻微动作,便可在欧洲引起惊天波涛。 这一天,蒙古高原各部落在中原王朝的打击下,丧失了他们的自由和牧场,他们只有卷起帐篷重新出发。他们风起云涌般聚集起来,率领荒原上习于游动的部众向西方前进。在离开东方的时候,他们名为匈奴,转眼却以匈人的名称出现于西方。他们一直行进至欧洲,并征服了居于欧洲东部的各民族。这种冲突便由那些民族传至已改向南方移动的日耳曼各部,这样,欧洲各民族的向外扩张便受了打击。 在卡塔罗尼安平原战败之后,匈人退居多瑙河平原,攻入欧洲的上亚细亚游牧民族的第一个帝国因而建立起来了。它的确不曾存在很久,因为它只有打江山的本领,而没有坐江山的能力。然而,匈人的特性仍留存于匈牙利的马札儿人身上,在其后几个世纪里,马札儿人一直是攻扰欧洲的一个主体。在远东方面,人们没有忘却骑士民族的统治曾一直扩展到多瑙河平原。 匈人进入欧洲产生的一个重要后果就是,在匈人退出之后,欧罗巴和东亚细亚之间仍然连续不断地驰骋着一批批游牧民族。这些游牧民族彼此联系,像水流似的,从此沟通着东西方。成吉思汗曾不仅在事实上利用了这种状态,还由此推出了其统治世界的理论根据。因为在12世纪,上亚细亚不再同匈人时代那样,浪费了几百万的民众进攻其他民族。而且各民族努力取得的荣光,实在太让蒙古传统的政治家心生向往了。 因此,中原王朝并没享受长久的安宁。在中原王朝的西北部,出现了一个由突厥人领导的新强国。作为第二个上亚细亚的游牧国家,它建立了超强的组织,远非各游牧部落的一种简单集合可比拟的。牧人与猎人的艰苦生活造就了他们固有的风俗和习惯,国家的力量就是恰当地倚靠于这些风俗和习惯上。新强国以和林为都城,这个位于蒙古高原西部的荒原都会,后来在成吉思汗及其后人的手里曾重新昌盛起来。 而这一时期的中原王朝内部分崩离析,已经完全丧失了抵抗外敌的能力。当遇到对立的游牧部落群中出现一个能力超强的部落时,中原王朝对上亚细亚地区采取的分化政策便不能发挥作用了。这些让中原王朝忧虑不已而又常动的部族,这时已经集合于一个本族领袖的麾下,这也正是他们久有的倾向。不久后,突厥族建立的帝国的活动范围便扩展至整个中国北部,统治了东至太平洋、西至波斯帝国东部的版图。俄罗斯南部荒原的各游牧民族,即匈奴的残部,屈服于来自东方的压力,开始向西迁徙。他们以阿法尔人的名字出现于欧洲,大量生存于巴伐利亚与德意志,直至易北河为止。他们修复阿提拉的堡垒世纪后,才被查理大帝永远击败。就是在那时候,在爱察尔堡垒里发现了使欧洲市场发生黄金跌价的宝藏。 这一次,建立了庞大帝国的突厥人不仅享受着在东亚细亚掳掠及肆行攻击的快感,其游牧民族所具有的组织和创建国家的惊人能力——这也正是他们大大强过其他亚细亚民族的地方——也第一次明显地表现出来。在这个新国家里,他们整顿秩序,并确立了一种世界政策,其锋芒直指西方。 欧洲内部有些民族积怨已久,因此在突厥与波斯边界的锡尔河发生了激烈战斗。种族的仇视,再加上经济的纠纷,不久以后,那条著名的“丝绸之路”——自西而东的商队要道,可以从波斯或从突厥领土上经过——受到了波斯人有组织的扰乱。有一天,他们在边界上破坏了突厥的一个商队,突厥人自然不能坐视这种侵害世界贸易安全的行为不管,何况这种贸易是他们的财源。 他们派遣代表前往拜占庭,请求与东罗马联盟,东罗马与波斯的宿怨他们心知肚明。这个联盟的目标,是以保护和便利自由贸易为出发点,进而合兵征讨波斯以恢复秩序。突厥愿意援助东罗马抵抗任何敌人,并希望在与波斯发生战争期间,将商道改经俄罗斯南部荒原,同时双方订立通商条约。的确,在6世纪,大批的中国商人曾经出现在拜占庭。 然而,东罗马人已不是大外交家了,他们错失了突厥人为他们提供的良机。事实上,他们似乎不乐意同那些人沆瀣一气,更重要的是,那些人不是基督徒,而只奉行着一种依违两可的政策,毫无诚意可言。所以当突厥人要求实施联盟计划的时候,他们则设法推诿。等到突厥人终于明白,他们不必替东罗马人冒险的时候,就愤怒地终止了谈判。 而在这个新帝国时期,主动权则落在突厥人方面了。他们先是在北海和伏尔加河确立了他们对于同宗各部落的统治权,继而在罗马人面前占领了克里米亚。通过这些行动掌握了北方的通商道路后,他们立刻封闭了波斯边地,并且宣布,唯有避经波斯领土而取道北方通商路径的货物,才能获准运入亚细亚。 几百年后,类似的事件发生的时候,成吉思汗重复采用了突厥的政策。东方与西方的冲突又因上亚细亚与波斯的经济纠纷而重新爆发。 7世纪,突厥的国力开始衰弱。在东边,复盛的中原王朝已经能够摆脱游牧民族的羁绊,而且充分利用上亚细亚各部落中的各种矛盾以削弱其整体实力。而西方也发生了新事变,而且一下子变换了旧世界的面目。 在阿拉伯诞生了新的帝国,并风驰电掣般迅速扩张,不仅向西方扩张,同时也向东方扩展。波斯帝国长久以来力抗罗马与突厥的双重进攻,现在又遇上阿拉伯帝国的强力突击,终于陷于毁灭。阿拉伯人不仅占领了波斯本部,同时占据了突厥人繁殖极盛的河中府。 新的宗教帝国处在近处,这便对突厥人产生了深远的影响。波斯人用以抗拒东方而筑成的种族屏障如今失陷了,乌拉–阿尔泰种族便如波涛般进入旧亚细亚。他们高擎穆罕默德的旗帜——在这个旗帜下,只要接受这个先知者的教义就可成为主宰者——征服世界的企图和进入富有的西方与繁华的罗马的希冀,在这个已经嫌本土狭小的民族心中生根发芽。几十年后,突厥雇佣兵已经称雄于阿拉伯帝国的都会巴格达城中。这些半游牧人经常放肆地招摇过市,无法无天地蹂躏人民和店肆,当地人民苦不堪言。 于是,在伊斯兰教的旗帜下,乌拉–阿尔泰种族的居民显著地发展起来。如今,他们混合了上亚细亚的血统,这不仅包括俄罗斯南部与西伯利亚的那部分,旧亚细亚也在其中。另一方面,许多部落皈依伊斯兰教,使得种族间逐渐分裂成为两个敌对的阵营。俄罗斯南部荒原的游牧民族信奉穆罕默德的教义,也正因此,他们脱离了上亚细亚。突厥人向来对宗教不太重视,对于教义更是不置可否,他们在自由和放任中成长,仅信奉他们国家东部的一种原始宗教,如今来到了西方,同皈依的日耳曼人一样,他们变成了新信仰的拥护者,像儿童一般驯服于新的教义下。不久以后,他们成为了阿拉伯帝国的雇佣兵,为外族的教旨而流血牺牲。 后来,当成吉思汗凭借过去匈人的神话和突厥国家的组织,力图使各民族重新会合起来的时候,宗教问题便成了最大障碍。蒙古的全部政策必须集中解决这个问题。因此,一番残酷的宗教战争开始了。在民族意识还没能压倒宗教理想之前,流血牺牲是不可避免的。最后分析起来,蒙古的构想之所以最终失败了,便在于阿拉伯帝国在信仰与种族之间挖掘了一道不可逾越的鸿沟。原本已经危机重重的亚细亚,如今又添上一道宗教的裂痕。 7世纪的兴亡变化还导致了其他的后果。在过去若干世纪中,东方与西方所形成的政治和商业的一切关系,现在一下子断绝了。阿拉伯帝国不辨是非地仇视世界贸易,顽固地封闭边地,将政治地图变成一个各邦联合的镶嵌图案,便这样安处于欧罗巴与亚细亚之间了。沟通俄罗斯南部的乌拉–阿尔泰各游牧民族的天然桥梁,同时也断绝了。 在其后几个世纪中,东方中原王朝同上亚细亚的斗争续演不辍。来自北方的威胁像恶魔似的压迫着中原王朝。唯有使用挑唆、暗算、贿赂等精巧政策,中原王朝才能免于受到北方的攻袭。中原王朝的皇帝往往向其北方邻邦纳币,以求得边境的安宁。挑动某一部落以攻击其他部落的老办法,也始终是有效的。然而前提是中原王朝需要供给进攻部落军械与军费,且降格为游牧民族的联盟。这就造成了一种新的危机。游牧民族越来越多地到中原王朝来学习。他们甚至学到了汉人不希望他们学去的东西,同时,这个广大而富饶的国家的军事弱点也逐渐暴露于他们眼中。逐渐地,他们越来越不安于仅仅做中原王朝的座上宾,而要做主人了。到最后,中原王朝分裂为两三个政府,各个皇帝都凭借游牧民族的援助而挑起斗争。事态的发展,恰如曾召日耳曼人来帮忙的罗马帝国所遭遇的一样,后来被请来援助的异族反客为主了。 不可避免的事情终于发生了。游牧民族染指皇冠,而任何人都无法阻止其坐到天子的宝座上。在10世纪,经常应召来援的契丹部落,占领了中国的北半壁,他们建立了辽国。 这自然不是游牧民族第一次入主中原。但此前,只要经过了几代的时间,征服者就会被完全汉化,或陷于容易被扫除的疲弱程度。然而这一次,中原王朝却没有了喘息的余地,且只能南北政权共存。北方游牧民族各部落内部还发生了骚动,他们为逐鹿中原而不停内耗,不耐烦地等候着属于他们的时代降临。 在12世纪初期,南宋王朝召来东胡系女真人以抵抗契丹。但是,这等于“前门拒虎,后户进狼。”新同盟者固然赶走了契丹,但当契丹人的踪迹刚刚消失于西北方的时候,女真人便占据了中国北部,建立了金国。南宋皇帝也无可奈何。 11世纪与12世纪,上亚细亚的躁动愈演愈烈。整个种族正向南进发,虽然在这个时候,他们还没有明确的目标,也没有自觉地形成共同的利益诉求。各部落不断从原地向外迁徙,不停地穿行于从青藏高原、帕米尔高原至日本海的广大区域。唐古特人(党项族的一支——译者注)向东扩展到了黄河上游。曾建立辽国的契丹人则出现在了阿拉伯帝国的边地,在锡尔河上,他们建立了一个新王国。在西戈壁滩,在耶稣教领袖的指导下,一个游牧民族的大国建立了起来。这个国家的名望曾远播欧洲,且信仰了聂斯脱利教派(即景教——译者注)。蒙古高原的北部空前活跃起来。上亚细亚的民众不断增加,并在边地上聚集。此时中原王朝的边地防卫已经变得很薄弱。中原王朝正趋于分崩离析,它的半壁山河都已被人占去。在旧亚细亚方面,阿拉伯帝国的突厥佣兵曾建立过塞勒术克王朝,这个朝代的统治者在阿拉伯国家的舆图里成为了真正的主人,他们坐在苏丹的宝座上,对正式的宗主巴格达的哈里发发号施令。 各种条件都成熟了,只等候一个人物的降临,来重建匈奴与突厥的伟业,重擎阿提拉的五条黑马尾的“苏鲁德”(北方游牧民族的战旗——译者注),以领导复兴的部族尽快走上那些伟大先人走过的路。 一部融管理、谋略、人性、智慧于一体的历史解谜之作 全球视野下透视蒙古帝国崛起的历史、地理密码