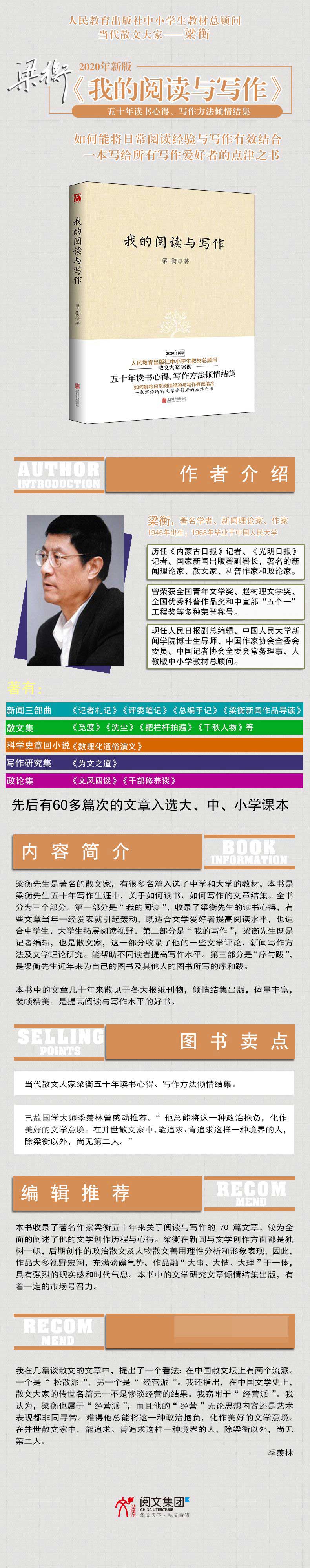

出版社: 北京联合

原售价: 39.00

折扣价: 0.00

折扣购买: 我的阅读与写作

ISBN: 9787550260665

我的阅读经历 一个作家的写作是由两大背景决定的,一是他的 生活,二是他的阅读。 经常有人问我,你读过些什么书,能不能向年轻 人推荐一些,我就面有窘色,一时答不上来。一般作 家谈阅读时都能很潇洒地说出那些大部头,读过多少 外国名著。我却不能,就算读过几本,也早已忘掉了 。我不是小说作家,是写文章的,正业曾是新闻写作 、公文写作,业余是散文写作。这些都强烈地针对现 实,不容虚构情节、回避问题,否则写出的文章就没 有人看。所以,从作家角度来说,我的阅读是一种另 类阅读,是“撒大网、采花蜜”式的阅读。从一个普 通知识分子来说,这是人人经历过的最普遍的阅读方 式,只不过我可能更认真些并且与写作联系起来了。 这种方式对学生、记者、公务员和业余写作爱好者可 能更合适一些,我也都曾有过这些身份,下面是我阅 读和写作的简要经历。 一、关于诗歌的阅读 人生不能无诗,童年更不能无诗。条件好一点的 家庭注意对孩子专门的选读和辅导,差一点的也会教 一些俚语儿歌。这是一种审美启蒙、情感培养和音乐 训练。 我大约在小学三年级时开始背古诗,中学开始读 词。除了语文课本里有限的几首外,在父亲的指导下 开始课外阅读。最早的读本是《千家诗》,后来有各 种普及读本,《唐诗100首》《宋诗100首》及《唐诗 选》《唐诗三百首》,还有以作家分类的选本如李白 、杜甫、白居易等。这里顺便说一下,我赶上了一个 好时代,中学时正是“文革”前中国社会相对稳定, 重视文化传承的时期,国家组织出版了一大批古典文 化普及读物。由最好的文史专家主持编写,价格却十 分低廉,如吴晗主编的《中国历史小丛书》,几角钱 一本;中华书局的《中华活页文选》,几分钱一张。 不要小看这些不值钱的小书、单页,文化含金量却很 高,润物无声,一点一滴给青少年“滴灌”着传统文 化,培养着文化基因。这是我到了后来才回头感知到 的。说到阅读,我是吃着普及读物的奶水长大的。 和一般小孩子一样,我最先接触的古典诗人是李 白,“床前明月光,疑是地上霜”,诗中总有一些奇 绝的句子和意境(意境这个词也是后来才知道的),觉 得很兴奋,就像读小说读到了武侠。如:“日照香炉 生紫烟,遥看瀑布挂前川。飞流直下三千尺,疑是银 河落九天”“一为迁客去长沙,西望长安不见家。黄 鹤楼中吹玉笛,江城五月落梅花。”并不懂这是浪漫 ,只觉得美。后来读到白居易《卖炭翁》《琵琶行》 ,“浔阳江头夜送客,枫叶荻花秋瑟瑟”,又觉得这 个好,是在歌唱中讲故事,也不懂这是叙述的美,现 实主义风格。总之是在朦胧中接受美的训练,就像现 在的孩子学钢琴、学跳舞。后来读元曲,马致远《天 净沙》:“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家,古道西风 瘦马。夕阳西下,断肠人在天涯。”他不说人,不说 事,只说景,推出九个镜头,就制造了一种说不出的 味道。这就是王国维讲的“一切景语皆隋语”。当然 这也是后来才知道的。但要想后来能够领悟,就要预 先播下一些种子,这就是小时候的阅读。一说古诗词 ,人们可能就想到深奥难瞳。其实古人的好作品恰恰 是最通俗易懂的。如李白的“举杯邀明月,对影成三 人”,杜甫的“两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天” ,李清照的“花自飘零水自流,一种相思,两处闲愁 ”,都明白如话,但又不只是“白话”,这里面又有 音乐、有图画。因为诗的功能是审美,并不是难为人 ,好诗人是在美感上争风流的。倒是今人学诗、作赋 ,食古不化,以僻为荣,不美反涩。 古诗词的阅读价值至少有三个方面,一是思想内 容,二是意境的美,三是音韵的美。后两个都是审美 训练,这是每个人的写作都要用到的。我们常说,文 章美得像诗一样,就是要指文章的意境和韵味。在所 有文字写作中,只有诗词,特别是古典诗词是专门来 表现意境和韵律的美感的。为什么强调背诗词,就是 让这种美感一遍又一遍地濡染自己的心灵,浸透到血 液里,到后来提笔写作时就会自然地涌流出来。现在 一般人家节衣缩食给孩子买钢琴,倒不如备一本精选 的古诗词。因为成人后,一万个孩子也不一定能出一 个钢琴家,倒是有一千个要写文案,一百个会当作家 ,而且在成人前每个人都得先当学生,人人都要写作 文。 诗歌阅读对我后来写散文帮助很大。当碰到某个 感觉、某种心情无法用具象的手法和散体的句式来准 确表达时,就要向诗借他山之石,以造成一种意境、 节奏和韵律的美感。所谓模糊比准确更准确,绘画比 摄影更真实。 建国60周年时我发表的《假如毛泽东去骑马》, 是顺着毛泽东自己曾五次提出要骑马走江河的思路, 假设他在“文革”前的1965年到全国去考察(当时中 央已列入计划),沿途对一些人事的重新认识。是对 毛泽东后期错误的反思,是对“文革”教训的沉痛思 考和历史的复盘。通篇表现出一种反思、悔恨、无奈 的惋惜之情。有许多地方一言难尽,只有借诗意笔法 。 设想毛泽东在三线与被贬到这里的彭德怀见面: “未想,两位生死之交的战友,庐山翻脸,北京一别 ,今日却相会在金沙江畔,在这个三十年前长征经过 的地方,多少话真不知从何说起。明月夜,青灯旁, 白头搔更短,往事情却长。”这里借了有苏东坡词《 江城子》与杜甫诗《春望》的意境。而写毛再登庐山 想起1959年庐山会议批彭的失误,写道:“现在人去 楼空,唯余这些石头房子,门窗紧闭,苔痕满墙,好 一种历史的空茫。……他沉思片刻口中轻轻吟道:安 得倚天转斗柄,挽回银河洗旧怨。二十年来是与非, 重来笔底化新篇。”在诗意的写景后又代主人拟了一 首诗。毛本来就是诗人,其胸怀非诗难以表达。 P3-5