出版社: 台海

原售价: 58.00

折扣价: 32.50

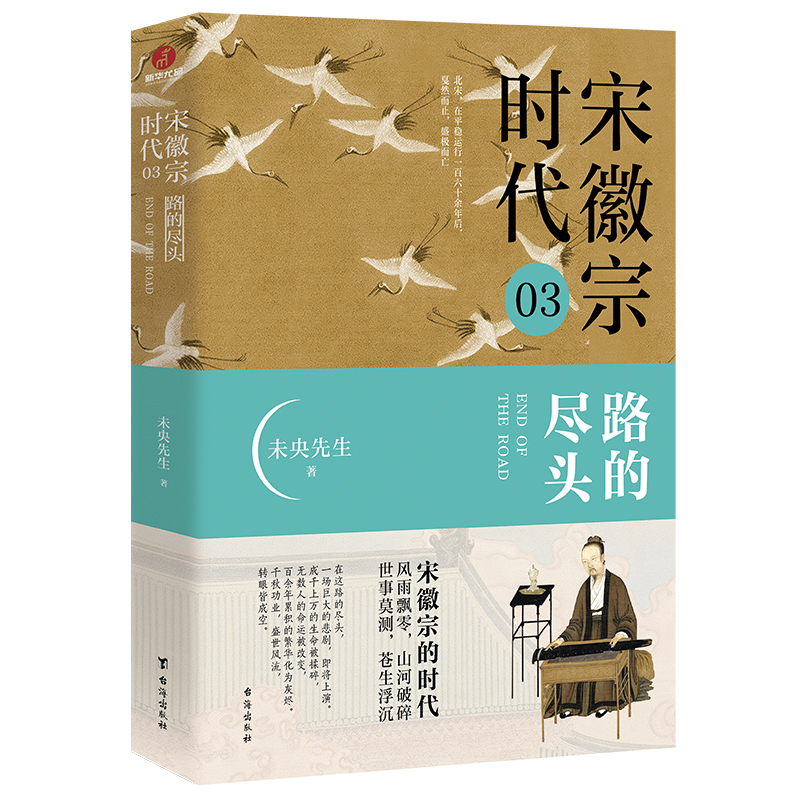

折扣购买: 《宋徽宗时代. 03 路的尽头》

ISBN: 9787516833346

未央先生,二十世纪八十年代生人,政治学硕士,生在南方,长在北国,现客居香港。南北、北南,遍看九州山川大地,神游华夏历史千年。多年来,潜心读书,用心写史,尤爱两宋。致力于用文字鲜活文明,用人性丰满人物。期待与读者,共同走进历史,看见人生。

太祖子孙被谋反 公元 1075 年,朝廷发生赵世居谋反大案。 这是当年的惊天大案,朝野震动,波及甚广。 这年,朝廷新法已推行六年多,正是新旧两党激烈交锋之时。此前一年, 在太皇太后曹氏和皇太后高氏的哭诉下,迫于舆论的强大压力,王安石被罢相。 神宗任命韩绛接任宰相、吕惠卿担任参知政事,继续推行新法。谋反大案就发 生在这个节骨眼上。 赵世居是皇室宗亲,太祖赵匡胤五世孙,秦王赵德芳曾孙,南阳侯赵从贽第三子,时任右羽林军大将军、秀州团练使。 案件的源起倒很简单,一个平民举报一位不入流的小官。在山东沂州,平民朱唐告发前余姚县主簿李逢谋叛。朝廷得报后,派人前去调查,结论是李逢 虽有一些悖逆狂妄的言论,但并无谋反的实迹。换句话说,这只是个爱发牢骚的狂妄仕人而已。 按照祖宗家法,言者无罪,何况宋朝厚养仕人,爱发牢骚、对政府和时政指手画脚的人多的是,李逢不过是个小角色。所以,众人也都没太当回事。 谁料,结论报到朝廷,神宗很不满意,派了更高级别的官员再去核查。皇帝重视,调查官员级别提高,这本身就是一种态度。下面人看出风向,案件结论也就不同了,这回不仅李逢谋反属实,还顺藤摸瓜牵出个大人物,便是太祖子孙赵世居。 宗室、谋反,这样的组合,放在任何朝代都是重磅炸弹。更重要的是,赵世居还是太祖子孙,这炸弹的威力就更非同小可了。众所周知,北宋开国之后, 太祖子孙并没有享国,皇位一直在太宗系传承。这其中的蹊跷,伴随着“斧声烛影”之谜,成了太祖和太宗子孙的最大心结,天下人也为此津津乐道。正因为如此,朝廷对太祖子孙格外“关照”,对他们的生活、言行高度关注,稀松平常的小事都会被放大、再放大,何况谋反? 就这样,案件陡然升级。 赵世居拿到了案件的“冠名权”,也成了此案的主攻方向。 赵世居此人,志趣高雅、喜好文学、为人豪气、交友甚众,在京城颇有声誉。上至王公大臣、下至李逢等微末官员及江湖人士,他都多有交往,与众人常有诗词唱和及书信往来。朝廷便由诗词、信件入手,庙堂之上、乡野之中, 很多人被牵扯了进来。 这其中,有个叫李士宁的人,很是不同凡响。 围绕这个人,案件再度升级。 要说李士宁,得先说说章詧。 章詧,字隐之,祖上是福建人,后来迁居四川成都。此人博通经学,尤长 《易》《太玄》,写有《发隐》三篇。他才高八斗,却不愿做官,过着以道自裕、尊生养气的闲散生活,号冲退居士。 据说,某日章詧做了个梦,梦里有人送信来,便问是谁的信,对方答,东岳道士。早上醒来,他便忘了此事,依约与李士宁结伴出游。当渡船行至青城山时,他们在水中沐足,眼见青山绿水、清新如画,章詧诗兴大发,吟出上句: 脚踏西溪流去水。李士宁神秘一笑,接了下句:手持东岳寄来书。章詧大惊,这场景正是他梦中所见。回去不久,章詧便死了。 听上去颇为离奇,似是传说,但确有章詧此人,宋史列传里便有《章詧传》。 这则小故事,则出自东坡先生的《仇池笔记》。苏轼与章詧是同代人,又是四川同乡,所记之事的真实性当有保证。 在章詧的故事里,李士宁似有未卜先知、鬼神莫测之能。 李士宁,四川蓬州(今四川仪陇南)人。据说,他曾在青城山学道多年,道法高深,深不可测。他还有项特殊才能,便是出口成诗。不过,他的诗所用皆是古人之句,是对前人诗句的重新组合。他创造的这种“士宁体”诗,仿效 之人甚众,风靡一时。 学成之后,他云游天下,纵论朝局,时有高论,被誉为世外奇人。等他到了东京汴梁,很快就火遍京城,有了一大批追随者。 这些人里就有赵世居,两人相见恨晚、交往甚密。据说,当年英宗生母去世时,仁宗曾为其作过一首挽歌。李士宁摘取其中的四句,把这首挽歌改头换面一番,变成了世居要当皇帝的天机,并赠给他一把金刀。据说,世居闻之大喜,重重赏赐了李士宁。 图谶天机之说,历朝历代都有,屡见不鲜。不信者,如乱风过耳;信者,则奉如圭臬。很显然,赵世居拿这个当回事了。看来,所谓的天机,不过读心术而已,李士宁所言,只是算准了赵世居的心思。再说,这所谓的天机,也是有源头的。 据说,当年太祖安葬时,司天监看到太祖陵墓风水,脱口而出说了一句话,太祖之后当再有天下。从此,这句流传甚广的话,便种在了太祖子孙的心里,也成了太宗系天子的心病。 李士宁的所谓天机,只是这句话的翻版。不过,京城里太祖子孙何其多,他独独对赵世居讲,应该还是精心挑选的。这也可以旁证,在太祖子孙里,赵世居确实才华出众。 至于李士宁,也绝非故弄玄虚、妖言惑众之人。此人应该还是有些才学的,因为他还得到了王安石的赏识,在宰相府里一住就是半年多,这样的待遇非常人所有。两人常常纵论天下,当时正值变法的关键时期,他的见解对王安石多有启发,是王安石重要的幕后智囊。 王安石和李士宁如此密切的关系,是否也传导到了赵世居呢?普通人难免产生联想;有心人则更会深想几层。 就这样,从李逢到赵世居,再从赵世居到李士宁,又从李士宁到王安石,朝廷官员、皇族宗室、当朝宰相,全部牵扯案中。 很显然,这是团乱麻。 虽然是乱麻,但还是理得清。 剖析这种所谓惊天大案,最好的路径还是朝政和权斗。 宋朝当时最大的朝政,就是王安石的变法新政。随着变法的深入,朝野上 下新旧两党泾渭分明,几乎所有人都主动、被动地卷入其中,相互之间的争斗 也在不断升级、日趋激烈。 在旧党方面,太皇太后曹氏、皇太后高氏都为其站台,更有司马光、苏轼、 苏辙等重臣为之摇旗呐喊。新党方面,王安石自然是新党领袖,但迫于强大的 舆论压力,案发前一年刚被罢相谪居江宁,接替他的新党领袖是韩绛和吕慧卿。 赵世居案此时爆发,给了所有人想象的空间,新旧两党迅速开始行动,都希望能主导案件的走向,抓住机会打击对手。 最先出手的是新党。 站在新党的角度看,赵世居是宗室成员,背后站着皇族且牵扯到两宫太后,如能借助此案压制皇族反对变法的声音,则变法大业便少个拦路虎,路会更加顺畅。 这点,从神宗对此案的重视,也能看出端倪。继位推行变法以来,他饱受皇族的质疑和抵制,憋了一肚子窝囊气。他想借机把案件做大,威慑宗室的意图非常明显。 有把柄在手,又有皇帝支持,新党的这次借力打力是着好棋。节外生枝的却是吕惠卿,他夹带了太多私货。 变法以来,他坚定追随王安石,由此一路青云直上,成了新党的核心人物。王安石被罢黜,他踌躇满志,结果接任宰相的却是韩绛,他只是出任参知政事,也就是副宰相,这让他很窝火。不过,韩绛为人谦和,吕惠卿借机扩权,成了实际上的宰相。 大权在握后,吕慧卿的想法就多了。他敏锐地注意到,神宗很留恋王安石, 经常流露出重新拜王安石为相的意思。只要王安石回朝,他就得交出权力,这是他万不能接受的。所以,他便抓住李士宁和王安石的关系做文章,试图将火烧到王安石身上。打击旧党之外,还能阻止王安石回朝,一石二鸟、公私两全。 旧党方面,原本很是被动,不过随着案件牵扯到王安石,他们先是很错愕,接着也就乐观其成了。 就这样,在各方力量的作用下,赵世居谋反案形成了某种平衡,也变得更加扑朔迷离。 那么,这件大案又将如何收场呢? 解铃还须系铃人。 神仙打架,还得神仙拉架。 正当谋反大案陷入胶着时,王安石再次拜相回到京城。看来,无论吕慧卿怎样处心积虑,也无法撼动,更无法抹黑王安石在神宗心目中的位置。对此大案,君臣二人有过多次深入交流。 神宗还是希望把案件做大,借此敲山震虎,扫清变法障碍。倒是一向显得激进的王安石,偏向于从轻发落。这倒不是要洗白他和李士宁的关系,他能再任宰相,这个问题就已无须多虑了。他担心如果扩大此案,会在朝野上下掀起大狱,更会在朝中掀起告密之风,这非臣子之福,更非王朝之幸。 最终,神宗听从了王安石的意见。 神宗下诏,主犯赵世居被赐死,子孙免死监禁,名字中的宗室排行字被取消,从皇家族谱中除名。赵世居的叔伯、兄弟、子侄等也都遭到降级处分,妻女、儿媳等女眷出家为尼。 李士宁,在王安石的力保下,仅受杖脊并流放湖南了事。在此案中,李士宁绝非无辜之人。他向赵世居赠诗赠刀,背后必有复杂的政治考量和野心私欲,能够全身而退就算万幸了。 吕慧卿,这个案件升级的最大幕后推手,值得多说几句。他由王安石一路提携登上副宰相之位,却在王安石被贬后落井下石,甚至将王安石牵扯进谋反大案。为了巩固手中权力,他如此以怨报德、不择手段,私德、人品可见一斑。 一朝大权在握,在执行新法上,吕惠卿也是恶评如潮。据说,他制定五等丁产簿,让百姓自报家财,连一两只禽畜都不许遗漏。他还鼓励告发隐瞒家产者,用被告者财产的三分之一奖赏告发之人。如此折腾百姓,可见其公德大节之劣。 这样的人,登上高位、手握重权、私欲膨胀,稍有不慎就会给国家带来滔天大祸。司马光甚至认为,朝野上下对王安石的非议多是拜吕惠卿所赐。王安石在退处金陵后,也深悔错信了吕惠卿。 后来,吕惠卿被贬陈州,远离了政治中心。再之后,新党无论是章惇、曾布,还是蔡京当政,都十分厌恶吕惠卿,质疑他的品性而不引其入朝。从此,他只能在地方辗转为官直至去世,身后名列《宋史·奸臣传》。 一场宗室谋反的惊天大案,居然就这般落下了帷幕,不禁让所有人都长舒了一口气。想来,这也就是发生在大宋朝吧,换个朝代,那可能就是人头滚滚、血流成河了。 那么,赵世居是否真的谋反呢? 这是个问题。 在史书记载里,他是面目模糊的,更是没有声音的。事实上,作为一个被处死的谋反者,即使贵为皇族,我们也不可能听到他任何自辩的声音。 先来看看他与神宗的关系。 宋太祖→赵德芳→赵惟能→赵从贽→赵世居 宋太宗→宋真宗→宋仁宗→宋英宗→宋神宗 按辈分,赵世居与神宗同辈,也就是徽宗的叔叔辈。 按照民间说法,高祖、曾祖、祖父、父亲、自身五代,算是五服。凡后世子孙,如高祖为同一人,则在五服之内,还算家人。赵世居和神宗则已出了五服,血脉早已疏远。 不过,他毕竟还是宗室,出生在一个富贵家族。 他的父亲赵从贽,累至左屯卫大将军、温州团练使,兼御史大夫上柱国天水郡开国公。仁宗年间病逝,身后赠邓州观察使、追封南阳侯。 赵从贽生前富贵、身后哀荣,留下了 12 个儿子、9 个孙子。赵世居就出生在这样的大家庭,兄弟排行老五。 有时候,这样的出身是令人绝望的。说是皇亲贵胄没错,但和皇帝已然血脉疏远;说是衣食无忧也没错,但远谈不上大富大贵。顶着宗室之名,便无法考取功名,也无法担任公职、握有实权,空有官衔而已。即使在众兄弟里,这种非嫡非长、位列中间的,也几乎难有出头之日。 这正是赵世居的人生困境。 史书没有记载他的生年,根据其父生在公元 1007 年、故在 1050 年及他的兄弟排行来推测,赵世居可能出生在公元 1035 年左右。父亲去世时,他不过是个少年,到其涉案被杀时,也就 40 岁上下。这一生的时光,又是如何的蹉跎呢? 从李士宁的选择来看,赵世居应该是个人物,在皇室宗亲里属于出类拔萃的角色。不过,从他贸然接受李士宁的赠诗赠刀来看,他显然又缺乏足够的政治历练和警惕性。看上去,他不是那种深谋远虑、工于心计的狠角色,更像个为人率真、大大咧咧、缺乏防人之心的厚道人。 这场所谓的宗室谋反大案,更大的可能是因为赵世居言行不够谨慎,先是被人利用,再被各方政治势力左右,又经多方煽点火而酿成的冤案。赵世居不过是权力斗争的牺牲品。 宋人爱写笔记,魏泰便对此案有详细的记录。他是北宋有名的世家子弟,姐夫曾布后来担任宰相,本人与赵世居、李士宁都很熟悉,很多事情都是亲身经历,所记应有一定的可信度。他便认为这是一桩冤狱:引士宁者,意欲有所诬蔑。 也就是说,查李逢是为引出赵世居,由赵世居牵出李士宁,则是为了扯上王安石。说到底,这是一桩各种政治势力相互交织、自始至终被权力裹挟、被个人利益左右的政治案件。自古以来,所谓惊天大案,不多是如此吗? 赵世居不幸入局,最终成了弃子。 他有个侄子叫赵令穰,也就是赵大年,我们在本书第二卷中有过详细的介绍,就是那位父子三人为宗室代言的山水画家。赵大年面临的困境与世居相似,叔叔的人生悲剧他更是见证者,所以他选择将人生完全寄托于笔墨丹青,就更加顺理成章了。 纵观赵世居的一生,与皇位相隔千山万水,却因此赔上了性命,多么不值。倒是几十年后他的侄孙赵伯璩,有过极好的机会。南宋高宗继位后,太子夭折、膝下无子,便从太祖子孙里物色皇位继承人。赵伯璩与后来的宋孝宗幸运入围,两人同被立为宗子,养在宫里。赵伯璩一度非常接近皇位,只是最后惜败。 看来,赵世居这一支注定与皇位无缘。 赵世居,是两宋历史上,唯一被冠以谋反罪名处死的宗室。 唉,这个唯一,不要也罢。 1.内容丰富严谨,脉络清晰缜密 以时间为叙事之经,以人物为故事之纬,编织出宋徽宗时代脉络。从朝堂到江湖,从名士到布衣,宋、辽、夏、金悉数登场,立体式展现北宋繁华之下的暗潮汹涌。文末附有多张大事年表,横向多元观照,纵向文化反思。 2.视角自成一格,文风斐然出新 以现代史家视角,重塑宋徽宗形象,还原一代君王收复失地的壮志雄心。以传记特写与故事评论相结合的手法,揭秘北宋末年王朝纷争、山河破碎的历史真相。拒绝繁琐引文与枯燥注释,文字简洁凝练,妙趣横生。 3.装帧精美考究,设计独具匠心 单封搭配书腰设计,简约不失典雅。封面以宋徽宗传世佳作《瑞鹤图》为基底,书腰选取宋徽宗画像,于细节处见证匠心。封面及书腰使用特种纸过油印刷,色彩饱和鲜亮。