出版社: 上海三联书店

原售价: 48.00

折扣价: 30.30

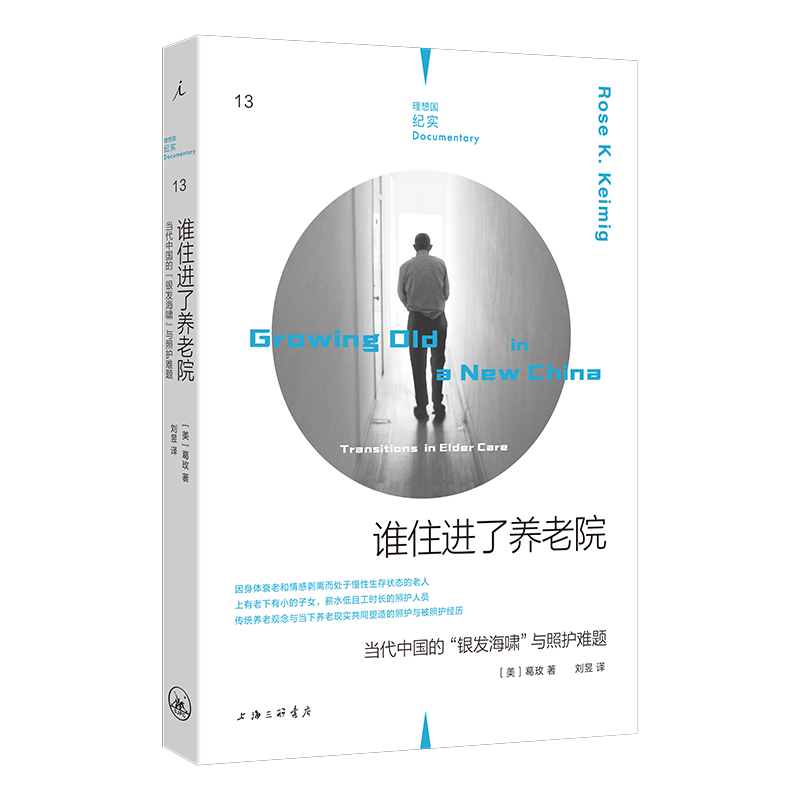

折扣购买: 理想国纪实13:谁住进了养老院: 当代中国的“银发海啸”与照护难题

ISBN: 9787542681034

作者简介 葛玫(Rose K. Keimig),耶鲁大学医学人类学博士,目前为用户体验(UX)研究员。致力于对人类在生命历程中经受的变化进行研究,醉心于生命、自然、技术和意义边界处的奇异事物。曾于2008年在北京做长达一年的体育项目研究,2013—2015年在云南昆明做养老民族志研究。 译者简介 刘昱,利物浦大学应用英语系荣誉学士。多年从事比较文学、语言学、性别学研究,以及图书译介、编辑工作,译有《回归家庭?》《肉食星球》等。

马美花是玉山老年公寓的非正式代言人。由于她离前门很近,而且头脑清楚,当工作人员需要为访客、记者或人类学家提供该院的第一手生活资料时,她便成为首选。78岁的她,在玉山老年公寓住了快三年了。退休前,她和丈夫在一家手表厂上班,她盛赞丈夫的手艺。她也为自己的能干而自豪,无论作为工人还是母亲——育有三个成功的儿子,其中一个为奥运会运动员教练。她六年前中风,三年后丈夫去世,而后便辞退家里的护工,搬到了玉山老年公寓。 马阿姨今天特别伤心。事实上,她每天都很伤心。“都怪中风。”她说。中风前,她那么能干。什么都会做。现在她什么都做不了了。她用右手拎起不灵光的左腕,让它掉在膝盖上。她哭了起来。如果没有中风,她还能做那么多的事。我问她这么伤心,有没有和儿子们说过,她说没有。她不想让他们难过。他们本来今天要来看她,但天气太热,她就叫他们不要来了。“中国人对他们的孩子真好,对吧?”她问道。 2014年5月的昆明,一个阳光明媚的下午,马阿姨说了这番话。我们并肩坐在养老院临时停车场旁的一小片阴凉处,那些话让我有一种特别的感伤。2013年9月17日,在我准备去中国进行养老护理研究时,我的母亲,一名原本健康的55岁执业护士,发生出血性脑中风。我丢下在康涅狄格州纽黑文的护理学民族志和研究材料,乘坐第一班飞机回到明尼苏达州的家中。此后两周,在重症监护室里,我在多次从书上看到过的布满两难抉择和不定后果的灰色地带摸索着(Kaufman, 2005)。 人类学家极力想埋身于他人世界中,抛开先决条件,仅靠发现和调查法来探索未知,然后以“把陌生的熟悉化,把熟悉的陌生化”的手法描述该体验。的确,正是有莎伦·考夫曼(Sharon Kaufman)等临终关怀民族志研究者(参见:Biehl, 2005; L. Cohen, 1998; Lock, 2002; McLean, 2007)对医疗机构中无形的时间、拼命寻找的意义(“我感觉她的脚趾动了!”)和照护交流的精彩记述,才让我对医院生活出奇地熟悉。然而,这些记述是从对象观察员的一方做出的,时间也仅限于学术研究日程。最后,就连勃洛尼斯拉夫·马林诺夫斯基(Bronislaw Malinowski)的船也返程了。而在观察的时间和空间之外,养老院的生活还在继续。 我的母亲冲破难关,慢慢恢复了意识——当然,一种新的意识,但比社工叫我家人准备好接受的“眨眼植物人”的结果要好多了。母亲转到神经康复科后,父亲和我开始商量照护计划。他还在全职工作,我的两个姐妹也是,所以我本想持续推迟实地考察工作。父亲反对我这样做,要我去中国,说他们会解决的。没有其他商量的余地,于是我把父母留在住院康复科,而后飞往中国,花一年时间去采访被儿女留在养老院的其他父母。 以这段故事开头,我首先要承认,本项目在很大程度上也是一种个人尽孝(或父母尽仁,看你怎么看了)的行为。和马阿姨一样,我调查的许多养老院老人都曾经中风。即便在今天,母亲忍着中风后生活的艰难苦楚,面对我还是微笑的样子。所以当马阿姨靠在我肩头以代替她儿子的肩头哭泣时,这种交流不仅仅是研究数据。如今,随着时光积淀,眼界渐长,我意识到曾经的不安影响了我问出(或未问出)的问题,或许让我在处理亲子关系时过于同情或宽容了。 项目背景 尽管我和调查对象们有些相似的经历,但项目本身还是关于中国城市中经历养老形势快速变迁的老年人和照护者的。有一位老人,87岁的退休教师周爷爷,在打麻将时谈到对当前形势的看法:“(养老变化)原因很简单:生活好了,条件好了,医疗技术进步了。你看,20世纪30年代,中国人的平均寿命只有30多岁。在(20世纪)50年代,平均寿命也就40多岁。在过去30年里,生活好了,条件好了,人均寿命达到了70多岁。我都不知道现在有多高了。中国古时候有句话叫‘人生七十古来稀’。70岁的人很少——相当少。但现在,70岁的人还被当作‘小老弟’。” 正如周爷爷所言,养老形势变化的主要原因之一,是老龄化人口剧增。据世界银行数据库统计,2018年,中国65岁以上人口占11%,平均寿命为76.7岁,比10年前(老年人口为3.9%)增长了2.9岁(World Bank Group, 2019b)。这么显著,却还只是大规模人口转型的初期阶段。中国社会科学院2019年发布的一份报告称,到2040年,中国老龄化人口(即65岁以上)将达到总人口的23.8%,而平均寿命预期将达到80.3岁。就老龄化浪潮本身而言,并非中国所独有。2018年,日本人均寿命预期为84岁,65岁以上人口占27.6%,这使日本必须大力投资于长期养老服务(Ikegami, 2019; World Bank Group, 2019c)。然而,中国的经济和社会政策令它走上了“未富先老”的道路,这为谁应该、谁能够承担养老的问题带来了紧迫性和不确定性。 …… 由于当代老年人的经济和社会支持存在相当大的变数和不确定性,养老体验往往是复杂和不可预测的。我在切入这个艰难的主题时,参照了凯博文(Arthur Kleinman)等当代关注中国的医学人类学家的观点,他提出,我们应该认真对待衰老和照护的情感体验:“面对亲身遭遇的危险和不确定性,文化大环境的动荡和似乎层出不穷的变化,普通中国人如何理解他们的经历?或者他们理解吗?他们如何寻求意义?这些心路轨迹造成了怎样的后果?此外,除了个体经历,寻求意义还体现了中国文化的什么特点?这种个体与环境、情感与道德的关联,又该如何来研究?”(Kleinman, 2011: 163) 在昆明为期13个月的考察中,我带着这些问题走进医院、养老院、住所和酒吧,从中国的社会生活和个体生活中探索关于衰老、照护和死亡的普世现象。这项研究并不容易。虽然我在美国做过发育障碍成人的有偿陪护,但这些机构中强烈的气味、声音、故事和痛苦有时是不堪忍受的。但是,那里的慷慨、智慧和善良也同样强烈。在本书中,我希望通过探索当代中国养老的新形式,以及老人、孝子和护工的新形象,来展示这些无比丰富的人性感受。 融合中国养老观念与西方照护理论,一部专注于中国养老院的调查纪实。 作为耶鲁大学博士,作者葛玫不仅有医学人类学专业知识背景,在美国做过有偿看护,而且精通汉语,有10年语言训练背景。本书基于作者在云南昆明历时13个月对养老院75次以上的访问共计72场录音采访和250小时对象观察而成,是一部真正关于中国养老院的实地调查研究报告。 ★ “新”“老”养老机构与“新”“旧”养老观念共同塑造的当代养老形势。 结合老年人的个体经历,从宏观历史角度展现当代中国的养老形势变化,即逐步从家庭养老转变为机构养老。结合传统孝道观念与现实经济条件,展现不同形式的养老机构,包括低端私人养老院、高端私人养老院、农村公共福利院、大型公立医院老年科及私人养老庄园。 ★ 一对一的采访与开放式访谈,从老人视角呈现老年和养老院的日常。 以对象观察、开放式访谈与一对一采访的形式,作者平均每周三次走访当时月收费2100元左右、在昆明属于中等水平的玉山老年公寓,逐渐获得老人的信任,以对老人心声的记述展现老人的日常——为让子女过正常生活“主动”住进养老院、“每天都一样”的单调节奏以及对“不怕死,只怕死不了”的死亡态度。 ★ 聚焦家属、护工及医院护理人员,展示照护与临终、死亡的现实。 围绕“照护”,从家属特别是配偶和子女角度展示无偿的照护以及送老人进养老院的心路历程;从护工角度描述日常照护行为与养老院人际关系,探讨照护的情感性质以及老人需要的“关心”;从医生、护士及老人角度展现传统的“善终”观念与当下的临终、死亡现实。 ★ 结合个体经历与社会变迁,描绘每个人终将面对的老年困境和养老问题。 随着预期寿命的提高、人口老龄化的加剧以及家庭结构的改变,本书展现的不同养老形式、对老人身体衰老及“成为负担”的痛苦心理感受的描述,是我们都将面对的长辈及自身老年困境和养老问题,因为“每个人都会变老”“我们都需要感受到被关心”。