出版社: 台海出版社

原售价: 49.80

折扣价: 29.38

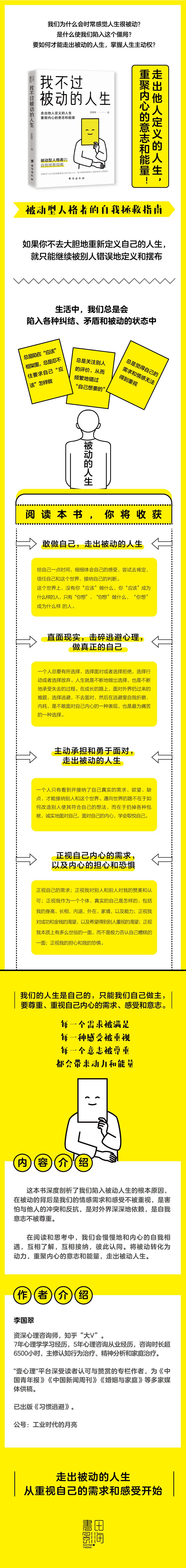

折扣购买: 我不过被动的人生

ISBN: 9787516832967

李国翠 资深心理咨询师,知乎“大V”。 7年心理学学习经历,5年心理咨询从业经历,咨询时长超6500小时,主修认知行为治疗、精神分析和家庭治疗。 “壹心理”平台深受读者认可与赞赏的专栏作者,为《中国青年报》《中国新闻周刊》《婚姻与家庭》等多家媒体供稿。 已出版《习惯逃避》。

不要用模子来套自己的人生 有一次,在电视节目上看到一名 25 岁的研究生写的一封信。信的大致意思是说母亲对自己管教得太严,读研时被要求每天晚上 11 点之前必须回家;衣服都要由妈妈来购买;和朋友出去吃饭花销不可超过 50 元钱……他觉得自己已经 25 岁了,可是感觉好像还没有成年。 观众们都建议他搬出去独立生活,他却说怕妈妈伤心。 最后节目主持人犀利直言:孩子被管教得太严,会导致情感需求被压抑,时间长了,整个人可能就废了,很难独立生活。应该怎么做,才是好的。 应该怎么做,才是好的 我有个同事也是这个样子,和她接触久了你就会发现,她经常挂在嘴边的一句话就是“我怎么做才好”。 生活中的很多事情,她都无法自己去做判断。小到今天穿什么衣服去上班、有事要不要跟领导请假,大到要不要考研、要不要选择出国深造,甚至要不要和男友分手这种情感问题都无法自己下决定…… 她总会不停地问别人:“这样做可以吗?”“我这么做好吗?”“我该这么做吗?”…… 在她眼中,这个世界仿佛存在一套行为标准,可以精准地判断这么做是好的,那么做是不好的;这么做是对的,那么做是错的。为此,她满世界寻找一个“模子”,来指导自己。 于是,她总会轻易相信网上看到的各种“知识”。例如职场一定是残酷无情的,朋友之间也不能完全信任,女人过了 35 岁就不值钱了…… 她也努力配合这些“模子”,不停地改变自己:不敢信任同事和朋友;过于追求外表的美丽;积极寻找对象,生怕自己 30多岁嫁不出去…… 但她依旧感到焦虑和迷茫:到底要把自己改变成什么样才算完美?怎样度过自己的一生才是最合乎标准的? 她还是没有拼凑出一个完整的“模子”。甚至当她看到网上的“知识”有争议、周围人的意见有分歧时,她会更加迷茫。 被否定的孩子长大后缺少主见 像我同事这样的人不在少数。我们往深处探索,就会发现他们都缺乏一种常常被忽略的能力——确定感。他们好像对自己、他人和世界都没有判断力和确定感,不敢判断和确定如何做才是正确的。 常常被否定、被支配的孩子,长大后都会缺少一定的主见。 在日常的生活交往中,我发现同事对很多事情所得出的结论永远都是来自外界。她似乎并不能通过自己的感受和经验得出一些属于她自己的判断和结论。 背后的原因就是:她的感受一直被“压着”。 她的父母一直都非常严苛和“有主见”。比如上学的时候她一直想读文科,她的文科成绩比理科成绩好太多,但她的父母极力否定:“学什么文科,学文科进入社会会找不到工作。”并且进一步批评她不懂事,让人操心,和父母顶嘴。 这些否定的言语经常出现在她小时候的生活里:“你就不能听话!”“你就不能像正常人一样?”“你就是不行!”父母对她的不信任和掌控,导致她越来越不相信自己,也没有了更深层次的思考,慢慢地没有了主见。 这种“把外界对你的影响和评价,内化成你的自我认知”的过程,就是“投射性认同”。 当父母一再投射给你的感觉是“你很差”“你需要管”“你无法独立”“你是个没有主见的人”时,你的真实感受会一直被“压着”,那么久而久之,你就会开始认同父母的说法,从而丧失了自己的主见。 就像开头的那位研究生一样,觉得自己无法独立,还没成年,无法拒绝、脱离妈妈的管制,无法尊重自己内心想要独立生活的需求,也看不到自己拥有争取独立的力量,需要通过写信来寻找一个“正确的模式”,给自己勇气和支持。 这些长期被“压着”的孩子,逐渐成为听话但丧失了独立思考能力的提线木偶。这是很多父母想看到的,因为这样似乎孩子就会更省心,未来就会更好。 但实则是,在这样的家庭氛围下长大的孩子,未来独立生活时会遭遇巨大的风险。因为他们没有自己的判断和主见,所以很容易被人“洗脑”,被人牵着鼻子走。他们好像总是生活在一团不确定里,总是在寻找父母说的那个正确的方式。“我这样是不好的,我只要变成那个好的样子,一切就都没有问题了。” 他们总是以为,只要找到那个标准答案,就可以安然地度过一生。这真是父母给孩子人为制造的乌托邦。 “模子”是不存在的 “模子”是不存在的实际上,“模子”是不存在的。这世界压根就不存在一种标准的活法,或者一种“应该”的活法,人也没有一个“应该”的样子。你要怎么做,怎样去生活,取决于自己的判断和选择。 这里有一个关键点,就是信任自己的感受。感受良好,说明你此刻正在经历的事和打交道的人,有令你感觉舒服的,并在一定程度上满足了你的情感需求。顺着舒服的感受继续下去,会越来越能感知到自己的情感需求。感受不好,说明你此刻经历的事和打交道的人,可能令你觉得不舒服或者伤害到了你。那么需要你及时地分析自己的感受,将那些伤害你的东西识别出来。 如果一个人不相信自己的感受,就会失去辨别是非的能力。很多具有受虐倾向的人就有这种思维模式。明明遭遇了一些感受很差、很糟糕的东西,他们的头脑却告诉自己,这是好的,这才是爱。于是让自己一而再,再而三地处在不舒服的状态里,并且告诉自己,爱就是这样的。他们从很小的时候开始心里就有一个“模子”。父母在打压他们的时候,常说的就是“我都是为你好”“我是爱你的”。所以尽管他们很难受,却无法辨别和相信自己的感觉,而是去相信外界的标准——为你好,才会这样对待你。还有一些事明明让他们感受不错,但是他们的头脑却反复告诉自己:“不能这样做,这样做不好,这是诱惑。” 事实上,外界根本没有什么“模子”。好不好、对不对,这些判断在你自己心里,不在到处搜集的知识、观念、他人的说法等外界的东西里。一个结论如果没有经过你自己的检验,就不一定是对的,不一定是适合你的。如果非要有一个“模子”,它也是在你的心里,在你身体的感受里。它不在别处,你才是这个“模子”的拥有者。寻找“模子”,也是在寻找好的依恋关系。 寻找“模子”,也是在寻找好的依恋关系 真正好的父母,都善于给孩子确定感。 如果一个人在不停地寻找“模子”,也可以说是在寻找一个“好妈妈”。因为他认为找到一个“好妈妈”,自己就可以变成一个好的人。这也是一个自我认同的过程。不好的依恋关系,会严重剥夺人的自我认同,让人无法信任自己。 英国精神分析学家唐纳德·温尼科特把孩子跟父母的养育关系分为两种:一种是父母以孩子为中心构建的关系,这样成长的孩子能发展出真正的自我,他们相信自己的感受和判断,温尼克特把这叫作“真自我”;另一种则是孩子围绕父母的感受构建自我而形成的关系,这样成长的孩子会以满足父母的感受和需求为主,忽视或者牺牲自己的感受,无法建立真正的自我,这叫作“假自我”。 “假自我”很强的孩子,他们真正的感受得不到满足,真实的自己得不到发展。总是在为满足别人活着,或者要求自己必须符合某些条条框框。在用“假自我”构建自我的孩子中,最惨的莫过于那种用“否定”构建自我的孩子。在他们看来,无论怎么做,父母都会否定他们。 这会让孩子陷入巨大的自我冲突里,被巨大的自我怀疑和不确定感裹挟,陷入自我否定的自我伤害和自我折磨的旋涡里无法自拔。没有什么比这更能毁坏一个人的人生。此时的“模子”,更像是一棵救命稻草。他们巨大的生命力都用来寻找这根救命稻我不过被动的人生草,这种精神的寄托。在被现实的各种否定打击、毫无立锥之地的处境里,他们就是靠着这个幻想活下来的:“我一定会变成一个好孩子,只要我找到那个‘模子’。” 如果你正处于这种不确定的状态里,并且想要脱离,可以先给自己一点时间,细细体会自己的感受,尝试去肯定、信任自己和这个世界,接纳自己的判断。慢慢来,不要着急。小时候没有得到的确定感,可以由你自己来创造,从肯定自己的感受开始。 ★作者为资深心理咨询师李国翠,有着7年心理学学习经历,5年心理咨询从业经历,咨询时长超6500小时。 ★作者为“壹心理”平台专栏作者,为《中国青年报》《中国新闻周刊》《婚姻与家庭》等多家媒体供稿。深受读者认可,全网粉丝近百万,知乎“大V”。 ★本书是资深心理咨询师、畅销书作者李国翠继《习惯逃避》后又一全新力作,带你活出自己想要的人生!作者深度剖析当下高热度话题“为何会觉得人生很被动”,深度剖析了我们陷入被动人生的根本原因:不够重视自己的需求和感受;害怕与他人发生冲突;过度依赖外界;自我意志不被尊重。 ★一本给所有苦于被动型人格者的自我拯救指南,如果你不去大胆地重新定义自己的人生,就只能继续被别人错误地定义和摆布。 ★为什么我们会时常感觉人生很被动? 是什么使我们陷入这个僵局? 要如何才能走出被动的人生,掌握人生主动权? 走出他人定义的人生, 重聚内心的意志和能量! ★我们的人生是自己的,要尊重、重视自己内心的需求、感受和意志。每一个需求被满足,每一种感受被重视,每一个属于自己的独立意志被尊重,都会带来动力和能量。走出被动的人生,从重视自己的需求和感受开始。 ★精美双封设计,采用太阳轻型纸印刷,绿色环保,有利于阅读。