出版社: 中国华侨

原售价: 48.00

折扣价: 0.00

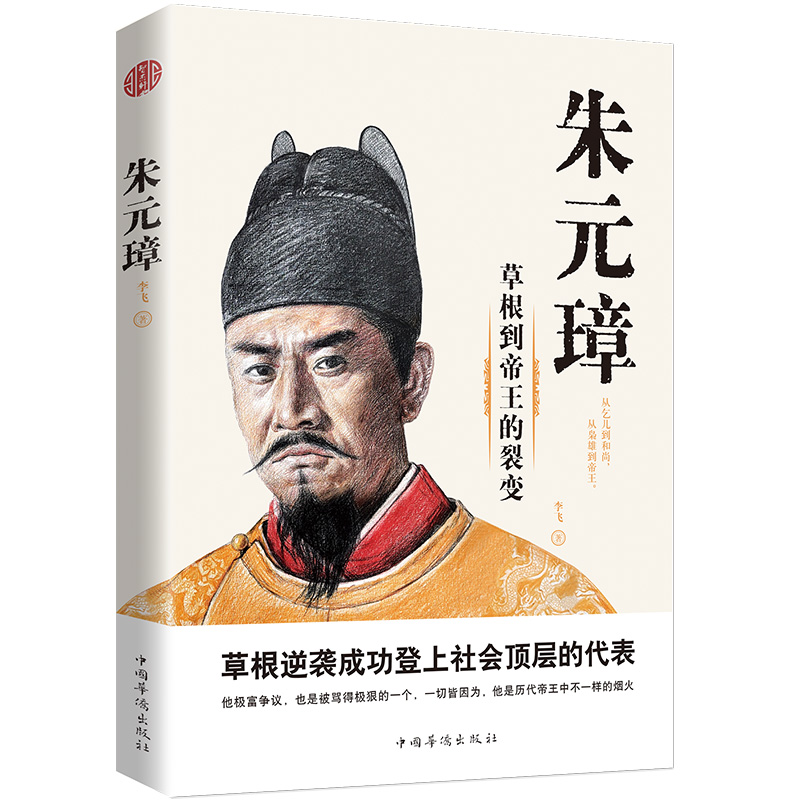

折扣购买: 朱元璋(草根到帝王的裂变)

ISBN: 9787511380777

李飞(笔名:东篱子):80年代生人,祖籍辽宁,非著名历史学者,酷爱文学,工作之余笔耕不缀,纵横文史两界,笔法通灵剔透,风格诡谲多变。其历史作品,极具历史现场感和身份带入感,将人带入历史的每个瞬间。出版了《明朝绝对很有趣》《清朝绝对很有趣》《唐朝绝对很有趣》《汉朝绝对很有趣》《宋朝绝对很有趣》《三国绝对很有趣》《历史其实很有趣》《刘邦》《李鸿章》《曹操》等作品。

心存大计缓称王,腹背受制遇险情 朱元璋称王的过程并非是一蹴而就的,尽管他的军事实力在不断壮大,但他其实一直奉行着“缓称王”的策略,为的就是能够更好地笼络民心。在其真正树立大旗称王之前,朱元璋都奉小明王为主公。 小明王的真名叫韩林儿,他出身于白莲教世家,家族数代都为白莲教教主,并且代代都利用白莲教与元王朝展开对抗。朱元璋加入红巾军,也就意味着加入了白莲教,那么不论是于情还是于理,他其实都应该尊奉白莲教的当代教主为主。元至正十一年(1351年),韩山童等人利用从河道中挖出来的独眼石人身上雕刻的谶纬预言,成功发动了大众劳苦百姓。然而,在韩山童聚众商议起义之事时,却意外被元朝官兵擒拿杀害,其妻杨氏带着其子韩林儿在安山地区躲藏起来。之后,韩林儿在大将刘福通的拥戴之下被立为“小明王”。尽管有此称号,但起义军的大权仍旧掌握在刘福通的手中。小明王不过是一个傀儡。 朱元璋一直以来所秉持的发展策略,可以概括为“高筑墙、广积粮、缓称王”九个字。高筑墙,是说要不断巩固自己的根据地;广积粮,则是为大战囤积足够的粮草,保持根据地的经济支撑;缓称王,意思是说不要过早地称王,否则容易引来其他起义军的烽火矛头。特别是因为尚有小明王的存在,朱元璋若是自立为王,便失去了忠义的名号,可谓师出无名,这就会使他遭受所有起义军的攻伐。而在没有明确称王之前,朱元璋本人也相当重视小明王的存在。因为只有打着忠于小明王的旗号,才能不断增强自己在军队中的影响力。 元至正十九年(1359年),元军对小明王政权展开了反攻,其根据地汴梁城被攻破。在刘福通的护送下,小明王韩林儿于乱军之中保住了一条命,但他的一家老小及文武百官都被元军俘获,所有的符玺、印章和管库钥匙等物都被元军缴获。这也意味着小明王的政权彻底走向了失败的结局。 韩林儿最终逃往了安丰。他手下的兵力已经损失过半,很难对元朝产生任何威胁。但此时,小明王依旧是名义上的皇王,并且还多次下诏敕封朱元璋。元至正二十三年(1363年),另一支由张士诚率领的起义军前来攻打安丰,刘福通命人求救于朱元璋。朱元璋不顾刘伯温的反对,执意率领徐达、常遇春等大将前去营救刘福通和韩林儿。也正是在这件事之后,朱元璋才敢于在应天府大胆地提出称王。 对于小明王韩林儿,朱元璋的“缓称王”策略其实也已经是忠勇至尽了。日后朱元璋虽然称王,却仍旧尊称小明王为皇王。之后,朱元璋出兵南下去平定割据势力时,曾命廖永忠把小明王迎回应天府。船行至瓜洲,廖永忠将小明王溺死于水中。这件事究竟是朱元璋的密令,还是部将的自作主张,已成为永久的谜。 陈友谅在大败于朱元璋之后,他并没有就此放弃与之争夺天下的野心,自此后更是加紧备战、修造战船,希望有朝一日能够沿着长江直下应天府,彻底攻破朱元璋的大本营。当时,朱元璋在上游地区面对的是陈友谅的威胁,下游则有一直试图取代小明王的张士诚在虎视眈眈。当初小明王在遭到张士诚的攻击而向朱元璋发出求救时,刘伯温之所以强烈反对,是因为他早已经明白小明王不过是一个傀儡,面对天下大势,其政权也已经丧失了豪取的实力。贸然去营救小明王,会使应天府城中空无兵马,这就会给陈友谅造成可乘之机。而且,根据最初制定的作战策略,本应该先去灭掉陈友谅,然后再调转势头攻打张士诚。如果此时出兵与张士诚对抗,必然不是最佳的选择。 朱元璋并非不明白这其中的利害关系,但他一直遵循“缓称王”策略的原因,就在于此举可以极大地收揽民心。此时出兵营救小明王,其目的也在于此。如果只是考虑自身安危,恐怕就会因此暴露了自己的野心。所谓得民心者得天下,朱元璋早就深明这安邦治国的道理了。可喜的是,朱元璋虽然是一员武将,却并不是一个愚人。刘伯温提出的所有担忧,他早已有所考虑。只是这一战,并不单纯是要营救小明王,他更是要以此次冒险作为代价,去收编小明王的部队,为自身积蓄实力。 如果朱元璋的意图仅限于此,那么一切尚有挽回的余地。只是人心不足蛇吞象,朱元璋在成功解救了小明王后,却想要进一步扩大战果,继续发兵攻打张士诚势力范围内的庐州。虽然这一决定遭到了所有人的反对,朱元璋仍然一意孤行。 正当他在前线与张士诚酣战时,后方传来陈友谅攻打洪都的消息。朱元璋这才如梦初醒,惊出一身冷汗,如果陈友谅这时候选择的是应天府,那么自己这么多年打下的基业必将毁于一旦。朱元璋急忙命人从庐州撤兵,转而去增援洪都府。此外,他又命徐达和常遇春率领另一支部队驻守应天府,以防万一。 其实,在朱元璋得到洪都危急的消息时,此地已经被陈友谅围困了一个月之久。洪都具有非常重要的战略意义,它相当于应天府的门户,此处一旦失守,应天府必然唇亡齿寒。面对如此紧急的形势,朱元璋下达了“誓死保卫洪都”的命令。 在朱元璋抵达洪都之前,驻守洪都的是朱元璋的侄儿朱文正和心腹大将邓愈。面对陈友谅训练有素的六十万大军,朱文正和邓愈抵挡住了一次又一次的猛烈攻击,甚至在城墙上与陈军展开了肉搏战。 当时,陈军的准备非常充分,他们每个人手中都有一个簸箕状的盾牌,可以很好地防御火铳的攻击。陈军所用的攻城利器,乃是一架架巨大无比的撞墙机。在其全速撞击下,可以瞬间毁坏二十余丈的城墙。在如此艰难的条件下,朱文正与邓愈仍死死坚守着最后的防御。将士们成批地倒下,还没来得及布置新的防卫,陈军的又一次冲击接踵而至。据传,当时整座城墙都被将士的鲜血染成了红色,城下的护城河也已经被死去的尸体堵塞不通。他们在以自己的血肉之躯等待着朱元璋的援兵。 贫苦农民出身的小行童,何以成为威震四方的起义领袖? 他为何能扫灭群雄,推翻元朝统治? 作为一个封建帝王,他为何能毫不留情地严惩贪官污吏、械杀不法豪强? 他是杰出的政治家与军事家,还是嗜权如命的“权力野兽”? ...... 不一样的人物,需要不一样的剖析。 开启一段龙争虎斗的乱世传奇,一代草根帝王的创业史记。