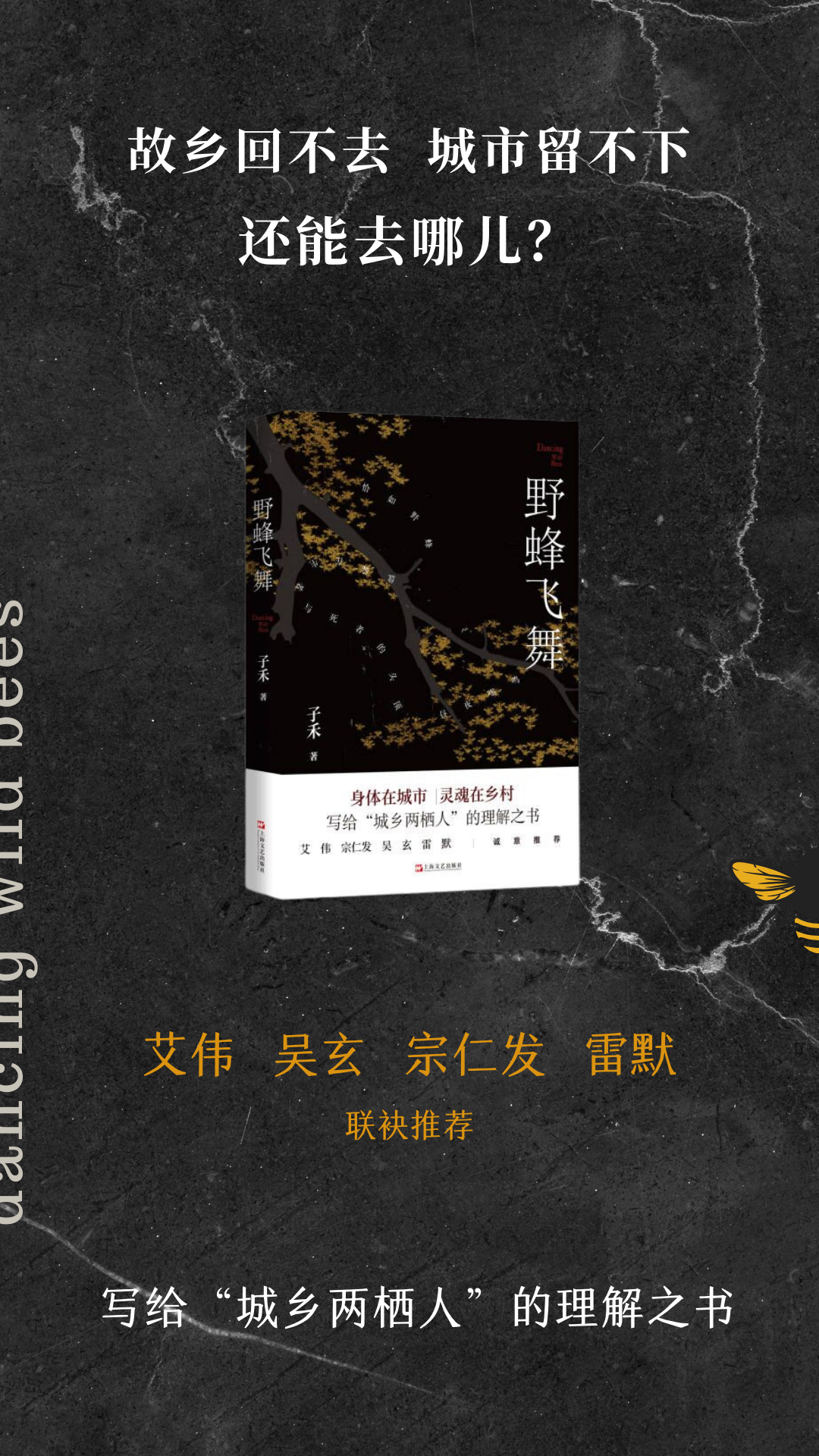

出版社: 上海文艺

原售价: 52.00

折扣价: 33.30

折扣购买: 野蜂飞舞

ISBN: 9787532186716

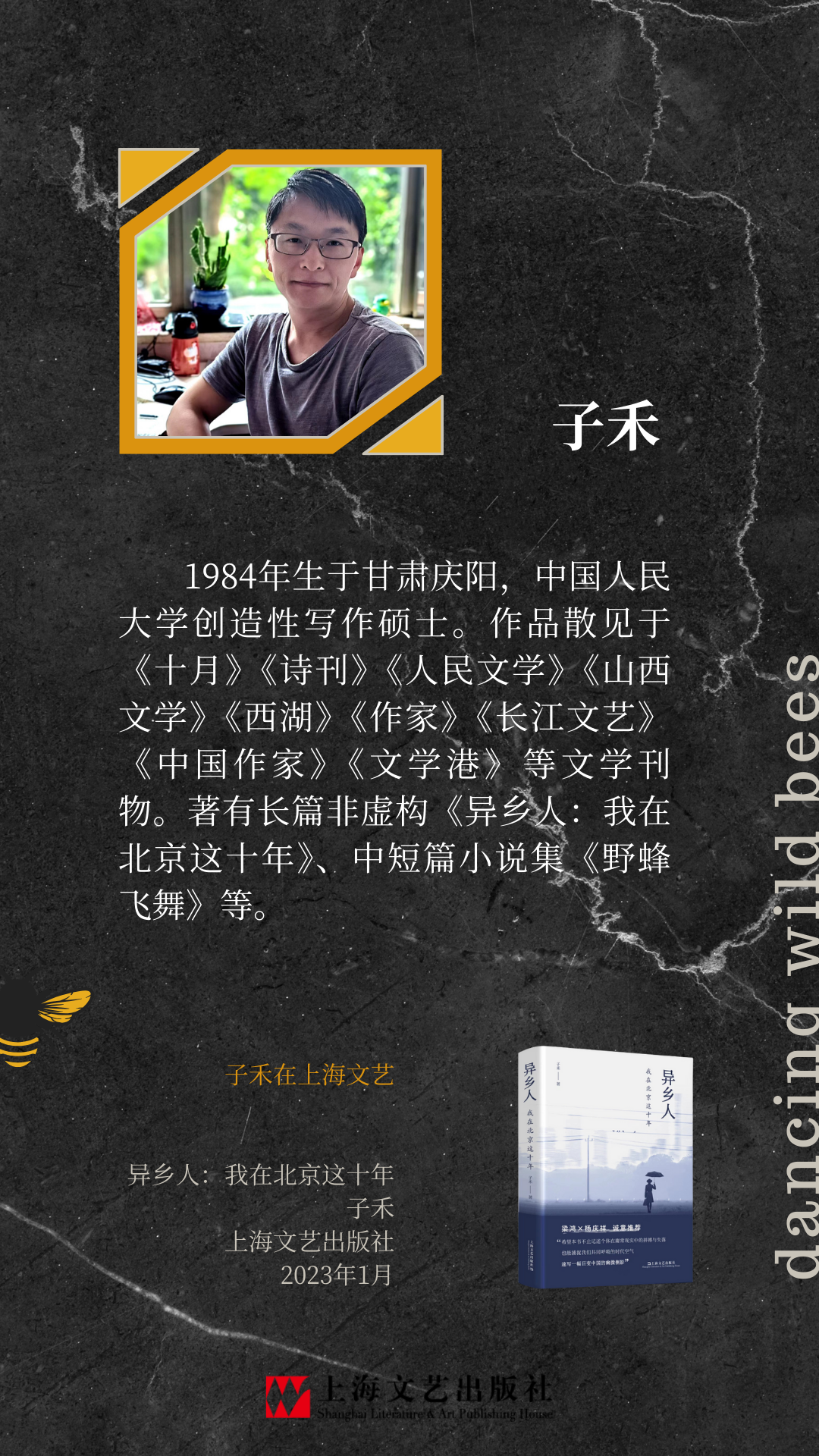

子禾,1984年生于甘肃庆阳,中国人民大学创造性写作硕士。作品散见于《十月》《诗刊》《人民文学》《山西文学》《西湖》《作家》《长江文艺》《中国作家》《文学港》等文学刊物。著有长篇非虚构《异乡人:我在北京这十年》、中短篇小说集《野蜂飞舞》等。

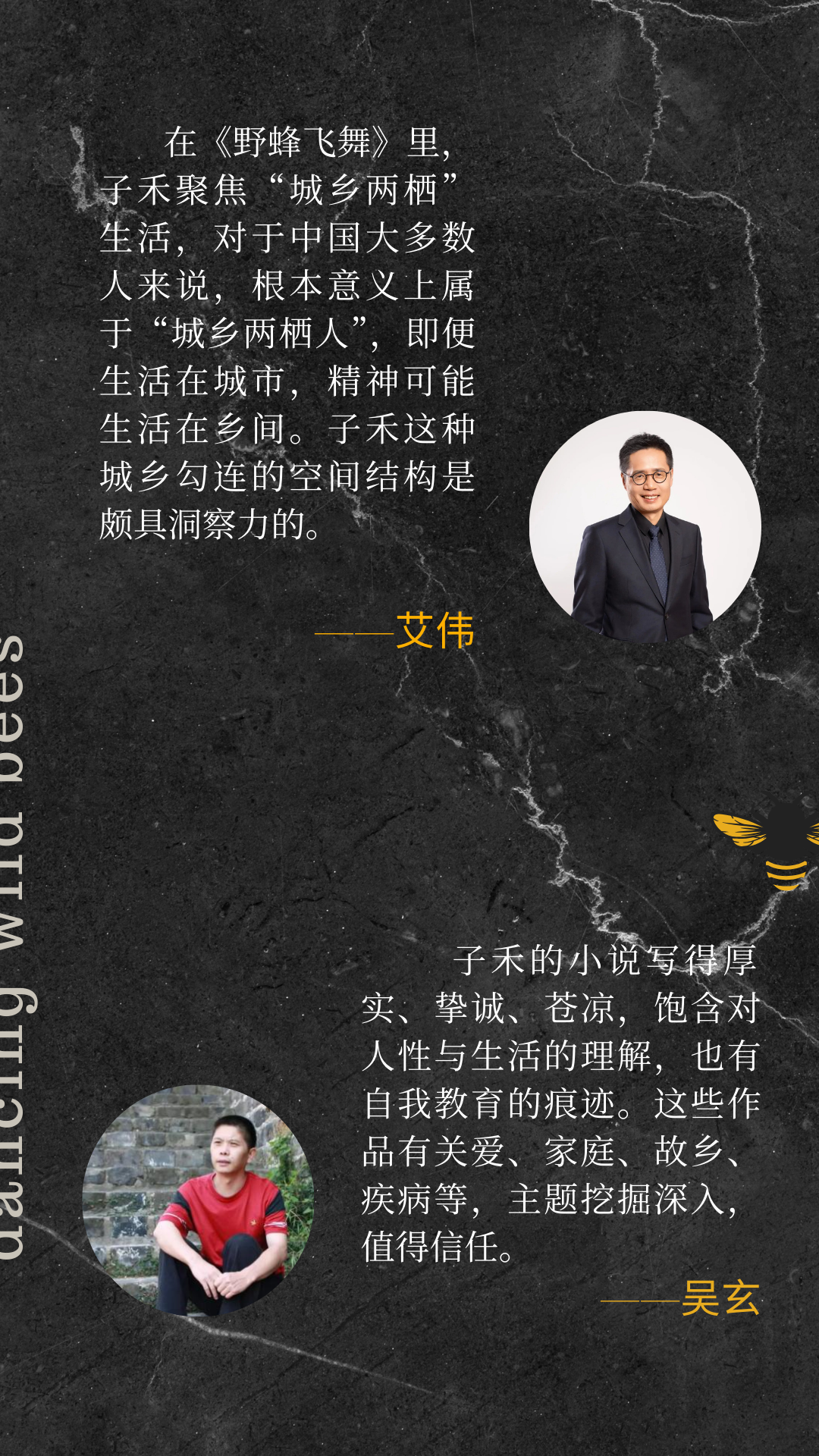

后记:小说的影子(选摘) …… 我这样说确实倾向于冥想的神秘与苍茫,也或许无意间有取消小说效率层面之度量(至少是聪明大脑可计算的那种小说技艺带来的效率)的嫌疑,但好在无论如何,我无法取消小说在心灵层面对效率的要求——心灵虽则许多时候可以相通,但我依然要强调,这里说的心灵层面首先是对作家而言——文学的私人性质无须避讳,哪怕这会使人们认为它无用(这既是一般用法,也是借用夏可君先生的无用之说——无用应该是一种自在状态)。即是说,小说从影子中获取的东西,首先在作家那里获得确认,确认它事关心灵的无用之用,然后方可言及其他。 正是因此,这部集子中的所有小说都经历了多次的修改,也都在杂志刊发之后仍然被修改——对这一事实的强调,并非为了显示我的创作态度,而只是为了说明我对小说的理解(它到底意味着什么),以及说明这些小说于我而言意味着什么。多次修改,恰如一个画家无数次叠合色彩的涂抹,以此寻觅那幅真正的画——我一遍遍修改,仿佛可以遮掩所有无意义的错误,透过暗影的迷雾,从而靠近目标,触及那篇真正的小说。如此,则我十分清楚,修改的难点,更多并不在于小说技术层面(尽管此类问题或仍然不少),而在于小说的心灵层面,即:我一遍遍感知它舒展开来之后应该指向哪里,我一遍遍寻觅它可与我的心灵相感应的气息,我一遍遍确认它是否触及了我生命中的切实问题,我一遍遍辨认它是否是我的——以及是否诚实。对这部集子而言,上述问题似乎都很重要,但我也意识到,对下一部可能创作的中短篇集,其中一些问题或许根本不存在——有限之我,有可能触及那无限的不同海域吗? 这里的小说大概都在书写同一件事——城乡两栖人(青年与老年兼及)与他们的生活——以一种笨拙的互文方式。其中也有出于非虚构作品《异乡人:我在北京这十年》的素材,这就是我所说的“是否触及了我生命中的切实问题”。虚构作为非虚构某种程度的延续,或许多少显示了我文学素材的匮乏,但也并不令我脸红,相反,它们是我对一些问题的继续掘进--在这个艰难的进程中,我在凝视自我时没有躲闪,没有避讳我作为其中一分子的城乡两栖人的落魄窘境,也没有避讳我进退两难(物质与精神双重层面)的异乡人处境,以及或可喻之为幽暗的荒凉内心。 所以,“野蜂飞舞”这个极具动态的意象,自然成了城乡两栖人存在状态(是物质层面,但尤其是精神层面)的一个隐喻,或曰象征。它是一种存在状态,更是一种撕裂状态:撕裂的漂泊,即他们的存在。既是安宁渴望与漂泊状态的撕裂,是记忆、现实与未来的撕裂,是城乡之水土不服的撕裂,也是思乡病与逃离故乡之冲动的撕裂,是新文化风潮与旧文化记忆的撕裂。这种撕裂阵痛连连,恰如野蜂,盘旋在生者与死者的头顶,昼夜嗡鸣。而作为作者,将这些作品结集在一起,除其所指方面的一致性,我还希望它们一起,或可呈现某种可称为野蜂飞舞的美学风格——或者不如说,一种存在的风格,一种生活的本来样态:质朴的,苦涩的,犹疑的,幽暗的,激越的,挚诚的,乃至野蛮的+——而所有这些,又似乎是天然的。 这也是我所谓的“我生命中的切实问题”,与此相关的,还有《异乡人》及长篇小说《老猴》。安妮?埃尔诺在《写作的艺术——伍尔夫,布勒东,佩雷克或成长年代》(刘诗予译)一文中,关于为何写作,直接引用了一段话,其严肃性昭然若揭,因而她几乎没有做任何阐述——我想我引用这段话,单单引用,也足够了,尤其对于《野蜂飞舞》而言:“我写作是因为我们曾一起生活,是因为我曾是他们中的一员,曾是他们身影中的身影,他们身体旁的身体;我写作是因为他们在我身上留下了他们难以抹去的痕迹,而这种痕迹就是写作:他们的回忆在写作时已经死去;写作就是回忆他们的死亡,就是肯定我的生命。” 子禾的语言有西北特有的苍凉与沉郁,以一个北漂青年人为叙述者,子禾勾勒出一个长于农村、活在都市的青年形象,这种经历与身份的双重属性势必带来巨大的割裂:一面是贫瘠而朴实的家乡,一面是打拼奋斗的都市,城乡两栖不仅仅是身体上的,更是灵魂上的。在几代人、几种地域的、新与旧的碰撞里,子禾真正具体地谈论起生活,谈论我们身上那些隐秘而根深蒂固的观念壁垒,这感觉大概像是,忽而走到一片苦艾地,无处落脚。