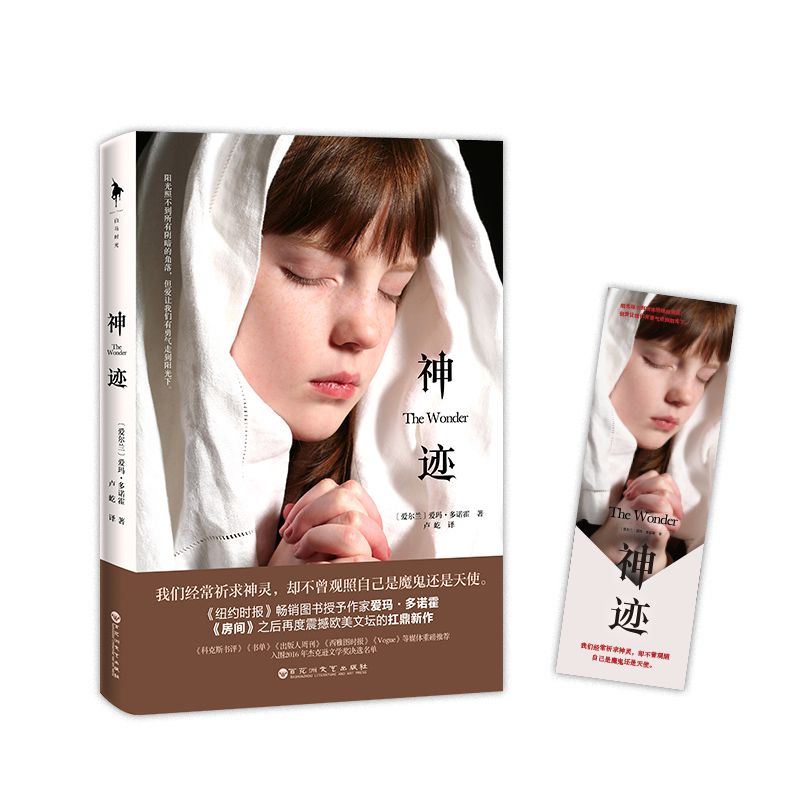

出版社: 百花洲文艺

原售价: 39.80

折扣价: 21.90

折扣购买: 神迹

ISBN: 9787550025790

作者简介 爱玛?多诺霍(Emma Donoghue) 1969年出生于都柏林,父亲是文学评论家,在剑桥大学获得文学博士学位。23岁开始写作,擅长写不同题材,有文学、历史、传记、舞台剧、广播剧,以及童话故事和短篇小说等。成名作《房间》是2010年《纽约时报》最佳图书奖,并入围了布克奖、英联邦作家奖和橘子文学奖等奖项。 《神迹》是她的又一部力作,上市后便受到媒体的高度关注,入围2016 年杰克逊文学奖,媒体评论为“比《房间》更治愈,更直指人性深处”。 译者: 卢屹,杜伦大学翻译研究文学硕士,中国翻译协会会员,译作有《虎尾汤》《撤退计划》《情绪健康五部曲》《好好吃饭》等。

莉比想把报纸扔进火里。这家伙还有良心吗?安娜是一个不幸的孩子,不是报纸读者夏日消遣的谈资。 “它怎么说我的,莉比女士?” 她摇头,“不是写你的,安娜。” 她瞄了一眼黑色粗体标记的头版标题,重大事件:大选、摩尔达维亚与瓦拉几亚合并、维拉克鲁兹包围战、夏威夷火山持续喷发。 没用,她对这些事毫不在意。私人护理有令人视野狭窄的后果,这份独特的工作更是变本加厉地把她的世界缩小成一个斗室。 她把报纸叠成紧紧的一条,放在门边的茶盘里。她再次检查了所有平面,倒不是因为她还认为有暗藏地点、认为安娜会在嬷嬷值班时偷偷拿出来吃,她只想做点事情。 孩子穿着睡衣,坐着织同一件米色羊毛的不明衣物。莉比暗想,安娜到底有没有说不出的“不满情绪”呢? “该上床睡了。”她把枕头拍平整,让女孩的头枕得恰到好处。 水肿未见好转。 牙龈情况类似。 心跳:每分钟98次。 呼吸频率:每分钟17次。 当修女进来换班时,安娜还在睡。莉比乘机说:“五天四夜了,嬷嬷,”她耳语道,“我们没什么发现。” 修女点头,声音更低些,“大概因为,没什么可发现的。” 意思是,安娜确实是个活神仙,单靠祷告的精神食粮就能生机勃勃?这个房子里、这个国家充斥着乌七八糟、神叨叨的玩意儿,让莉比反胃,“我得出的结论是,我们必须加倍警惕。” 修女回看她,那双大眼睛深不可测。这位最终进了慈光会的农妇无疑是心地善良的,大概也自有其聪明之处,要是她能不受东家们规定的限制独立思考就好了。如果她做不到,她有什么实际作用?莉比想起,在斯库塔里,南丁格尔小姐把一位只待了两周的护士遣送回伦敦。她对后者说:在前线,没有用处的人就是会碍事。 莉比有了主意,“我们今晚都留下来怎么样?如果我们当中有人想睡会儿,可以躺在厨房的长椅上。” “你不相信我,对吗,赖特女士?” “并非如此,我肯定……” 嬷嬷用柔和的手势制止了她,“你怀疑我在值夜班时打瞌睡。” 莉比感到局促不安,“这是经验的问题。” “我在都柏林的慈善医院做了十二年的护理工作。” 怎么没人想起来告诉莉比这个? “在修道院,我们在午夜起床值夜,然后在黎明前再做朝赞课 ①。” “明白了。”莉比羞愧地说。 “每次我值班结束后,起码会睡几个钟头。”修女温和地说,“有人看见你走遍了整个教区,然后顶着眼袋来上班。” “你们在吵架吗?”床上传来微弱的声音。 莉比转身与安娜四目相对,“没有。我这就道晚安了,嬷嬷。”她接着说,系斗篷时低着头,“安娜。” “晚安,莉比女士。”女孩玩味着这个名字,说道。 《玫瑰经》开始了。莉比穿过厨房时,奥唐奈夫妇、约翰?弗林和女佣已经跪了下来,念诵着:“今天,请赐予我们每日的食粮。” 这些人没听见自己说的是什么吗?安娜?奥唐奈每日的食粮呢? 莉比用力推开门,走进外面的黑夜里。 在睡梦中,她一次次来到圣卡上画的恐怖悬崖底下,就是那幅画,顶上有一个若隐若现的十字架,下面有一颗跳动的巨大红心。莉比不想一直在岩石表面凿出的阶梯上攀登,但她别无选择。她的腿在下面紧张、颤抖,无论爬了多少节台阶,似乎永远无法靠近崖顶。 这是星期六早上,她知道。天还没亮,第六天了。 半小时后,在奥唐奈家房门前,莉比用力在脸上挤出些绯红色。她没办法解决眼底的黑影,但要装出一副犀利的神情,这样修女就不会怪她又没休息好。 嬷嬷坐在床边,看着那小胸脯在扭结的毯子下面一起一伏。莉比扬眉,无声地发问。 修女摇头,没新发现。“在中世纪的黑暗时代,”她柔声说,“食欲奇迹般消失的事,也并非闻所未闻。” 莉比忍不住反驳:“一种身体机能的缺失,怎么能叫作奇迹?” “我的意思是,理论上它没有自然原因。”嬷嬷说。昨夜口角之后,她似乎有心情说话了,“这叫作极度绝食。” 这么说,他们还给它起了个专有名词,好像它跟石头或鞋子一样,也是真东西似的。确实是“黑暗时代”,它还没终结。 “接着说。”莉比告诉修女,口气冷峻又好奇。 “你知道,圣徒们都渴望向圣母看齐,她在婴儿时每天只喝一次奶。据说,他们中有不少人好几年、甚至几十年都不吃东西。” 莉比想起麦克布里亚第在《电讯报》中读到的其他禁食女孩,想起拉合尔的圣僧。每个国家都有超自然生存的离奇传说吗?老上校看见那人被挖出来而把其说得天花乱坠,差点说服了固执的威廉?伯恩。 “话说,圣凯瑟琳,”修女继续说着,像是在聊一个共同的朋友,“她强迫自己咽下一点食物后,会用一小根树枝插进喉咙,把它呕出来。 ①” “真恶心。”莉比想到苦修者穿的刚毛衬衫和尖刺皮带,还有在街上赤身露体、鞭笞自己的僧人。 嬷嬷披上黑斗篷,“这个嘛,我觉得,为了贬抑肉身、升华精神可以不惜一切。” 莉比还没想到回答,她已经出门了。肉身和精神为什么一定要非此即彼?她本该问修女,我们难道不是两者都有吗? 一片日光在安娜身上慢慢移动,右手、胸脯、左手。十一岁的孩子通常都睡这么久吗?还是因为安娜的身体活动所依赖的养料很少、甚至没有? 此时,罗莎琳?奥唐奈从厨房进来,安娜眨眨眼醒了。女人挡着苍黄的太阳,站在她女儿面前。安娜仰头冲她微笑,但当母亲俯身过来,要用她一贯的拥抱把这姑娘围住时,安娜的反应有些奇怪。她举起手,平按在女人宽阔而骨感的胸膛上。 罗莎琳?奥唐奈僵住了。安娜摇摇头,仿佛是在跟她无声地对话。 当妈的把脸埋进手里,然后直起身,飞快地摸了摸女孩的脸。 出去时,罗莎琳?奥唐奈给了莉比一个极为怨毒的眼神,这是她从未见过的。 莉比觉得被冤枉了,她没干什么,这姑娘显然厌倦了她老妈虚伪的示好。不管罗莎琳?奥唐奈是这场骗局的主使,或只是对此睁一只眼闭一只眼,最起码她在女儿遭罪时袖手旁观了。 拒绝母亲的问候,莉比在记事本上记下来,接着又后悔了,因为记录应该仅限于医学事实。 在回村里的路上,莉比推开公墓锈迹斑斑的大门。公墓并不古旧,这出乎她的意料,碑铭没有早于1850年的。她猜想,一定是稀松的地面使得许多墓碑倾塌,潮湿的空气让青苔覆盖了它们。 祈求垂怜。深切追忆、深情怀念。此处安息着……的遗体。为……备受尊敬。追忆他离世的原配妻子。为……的后人而立。同样追忆他的第二任妻子。为……的灵魂祈祷。她万分坚信并期待复活,在对救世主欢欣鼓舞中死去。说真的,谁会欢欣鼓舞地死去?这样措辞的白痴一定从来没有坐在病床边,没有被死者临终的惨叫惊吓过。享年五十六岁、二十三岁、九十二岁、三十九岁。感谢上帝,赐予她胜利……莉比发现几乎每个墓碑上都刻着一小行字母:IHS。她依稀记得,这代表“我受过苦难”(I Have Suffered)。有一片很突兀的坟地,没有墓碑,宽到可以并排放下二十口棺材。 她不寒而栗。就职业而言,莉比应该对死亡习以为常了,但这像是走进了敌人的房间,孩子比大人更让她难受。另有一儿一女。另有三个孩子。另有他们早年夭亡的孩子。卒年两岁。卒年八岁零十个月……她能想象得出那些伤心的父母计算着孩子的月份。 天使看到花朵绽放, 播散了欢喜和热爱, 带她去往美好家园, 在天堂田野里盛开。 唉,这太沉重了。如果地球的土壤配不上上帝最好的种子,为什么要执意将他们种在这里? 正当莉比准备放弃搜索时,她最终发现了男孩的墓地。 帕特里克?玛丽?奥唐奈 1843年12月3日~1858年11月21日 长眠于耶稣怀抱 ◆奥斯卡获奖影片《房间》的原作者+《纽约时报》畅销图书授予作家 爱玛?多诺霍再次书写社会热门话题,震撼欧美文坛的新作《神迹》,一上市便引发巨大轰动,成百上千家媒体争相报道,评论其“比《房间》更治愈,更直指人性深处”。 ◆我们经常祈求神灵,却不曾观照自己是魔鬼还是天使。阳光照不到所有阴暗的角落,但爱让我们有勇气走到阳光下。 ◆《科克斯书评》《书单》《出版人周刊》《西雅图时报》《Vogue》等重磅媒体推荐年度必读图书! 故事发生在十九世纪中期的爱尔兰,十一岁的女孩安娜?奥唐奈被当地人认定有特异功能,众多朝拜者纷涌而至,以求获得神佑。一个被意外供上神坛的女孩,一个前来鉴定真假的英国护士,一个极富正义感的记者,最终,神在哪里,又告诉了我们什么? ——《纽约时报》 像《房间》一样,爱玛?多诺霍在故事一开始设下悬念,让我们在拨开层层迷雾的过程中一点一点靠近瘦弱单薄的十一岁女孩安娜,并试图从那里寻找到真相与心灵的慰藉。 ——《科克斯书评》 爱可以是陪伴、守护、给予、奉献、融合,也可以是占有、掠夺、控制、勒索和分裂。但只要是发自内心的真爱,多半可以无罪释放。一部洞彻人性,又令人感动到痛哭流涕的故事,爱玛?多诺霍这一次让我们重回“房间”。 ——《出版人周刊》 年度zui佳小说!在精巧的结构下,作者再一次以小博大,拨开宗教的层层面纱,让我们看到小女孩安娜无辜清澈的眼睛,是发自内心的爱,告诉我们那些生命中的不可挽回和永恒之光。 ——《Vogue》杂志