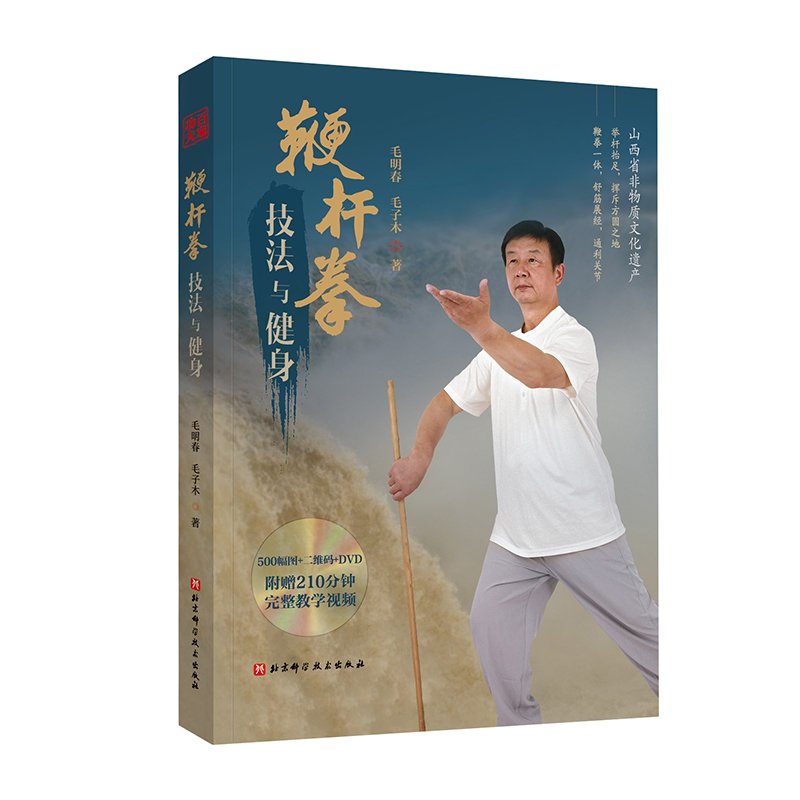

出版社: 北京科技

原售价: 198.00

折扣价: 124.80

折扣购买: 鞭杆拳技法与健身

ISBN: 9787571423476

毛明春,山西大学体育学院教授,山西省非物质文化遗产“鞭杆”代表性传承人。生于1957年,少时起即学练长拳和形意拳。1978年考入山西大学体育系,1982年成为陈盛甫教授的武术研究生,1983年拜陈济生为师研习八卦掌、静功缠丝太极拳。1991年拜李桂昌为师,研习形意拳、太极拳。2017年任山西省武术协会副主席,现任山西省形意拳协会常委。曾赴瑞士、韩国、美国、巴西、日本、亚美尼亚等国家传播中国武术。 毛子木,医学博士,毕业于北京大学医学部。专业为运动医学,主研肩、膝、踝关节损伤与修复,组织移植与重建,生物材料在骨关节损伤中的应用等。在国际学术期刊(SCI)上发表论文6篇,获发明及实用新型专利9项。

在中国武术史上,拳术和棍术被视为武术的基础功夫,习练者认为学好拳术和棍术,其他武功便可触类旁通了。明代军事将领何良臣在《阵记》中讲:“学艺先学拳,次学棍。……所以拳棍为诸艺之本源也。”明代名将戚继光在《纪效新书》中说道:“若能棍,则诸利器之法从此得矣。”明代著名武术家程宗猷在《少林棍法阐宗》中也讲:“凡武备众器,非无妙用,但身手足法,多不能外乎棍。”纵观中国武术的历史,无论在军旅中还是在民间,棍尤其受重视,产生了众多著名的棍术——赵太祖腾蛇棒、少林棍、青田棍等,出现了专门记述棍法的《剑经》《少林棍法阐宗》等武学专著。 山西省是中华文化和文明最早的发源地之一。山西自古战争频繁,民性强悍,山西人民勇于战斗,在实践中总结和创造了丰富的武术文化和艺术形式,为我们留下了宝贵的文化遗产,鞭杆拳便是其中之一。 鞭杆拳盛行于山西和西北等地,是以短棍(多种不同长度的短棍)为器械的一门拳学,体系完备,包含理论、功法、套路、对打等。社会上也将鞭杆拳简称为“鞭杆”或“短棍”。这一独特的武术种类,易教、易学、易练,方便、实用,男女老幼皆宜,因此具有良好的群众基础。 鞭杆拳的产生,源于人们的劳动、生活实践,是为了适应当时社会的需要。鞭杆是生产和生活的实用工具,同时也是预防不测的防身武器。 山西流传着大量的鞭杆拳套路,其中流传较广的优秀鞭杆拳套路之一是驼骡鞭。据传,鞭杆拳始于古时的代州(今山西省忻州市代县一带)。当时,人们为了换取生活物资,要将当地特产用骡马或骆驼运输到山西西北口外(今内蒙古一带),但是途中常有强盗出没抢劫,于是人们习拳练武以提高防卫能力,并常用随身携带的鞭杆进行防卫。后来有的武师将鞭杆的实战技术进行收集、加工,整理成了较为系统的技法、功法和套路,这就是驼骡鞭。清末,驼骡鞭传入代州的园果寺,寺内和尚对驼骡鞭进行了提炼与改进。代州园果寺住持教伦和尚将驼骡鞭传给张连、任继、李春芳,任继传五台县张含之,张含之传陈盛甫、武耀文、杜大兴等。 张含之在继承前人驼骡鞭的基础上,取各家之长,成为一代宗师。其弟子陈盛甫又在此基础上,本着古为今用、推陈出新的原则,创编了简化鞭杆,将传统套路改编为一路鞭杆、二路鞭杆,并创编了鞭杆对打等套路。陈盛甫出版了关于鞭杆的著作和录像带,将鞭杆拳广泛传播于全国各地乃至国外。张含之的弟子武耀文也将驼骡鞭的套路改编成了综合鞭杆套路,广为流传。 山西鞭杆拳内容非常丰富,套路有简有繁,有长有短;其器械简单,便于制作和携带;招式动作朴实无华。目前流传的有五花鞭、八仙鞭、十五手点穴鞭、十八式单手鞭、二十四式鞭、三十六式鞭、六十三鞭、八合鞭、子母鞭、十字鞭、扭丝鞭、驼骡鞭、综合鞭等。 本书作者毛明春在山西大学任教数十年,且是山西省非物质文化遗产“鞭杆”的代表性传承人,具有丰富、独到的鞭杆拳教学经验。《鞭杆拳技法与健身》一书内容丰富,结构层次划分清晰,编排新颖,摈除了大多以套路为主,不谈功法的出书模式;又将功法、技法作为主要内容,拆开来讲,并可分开来练,既可作为武术专业者提高功力、技法的教程,又能为普通大众提供一种寓教于乐、寓学于趣的锻炼身体的技法。此外,通过二维码和光盘呈现的完整教学视频,更便于学拳者习练。