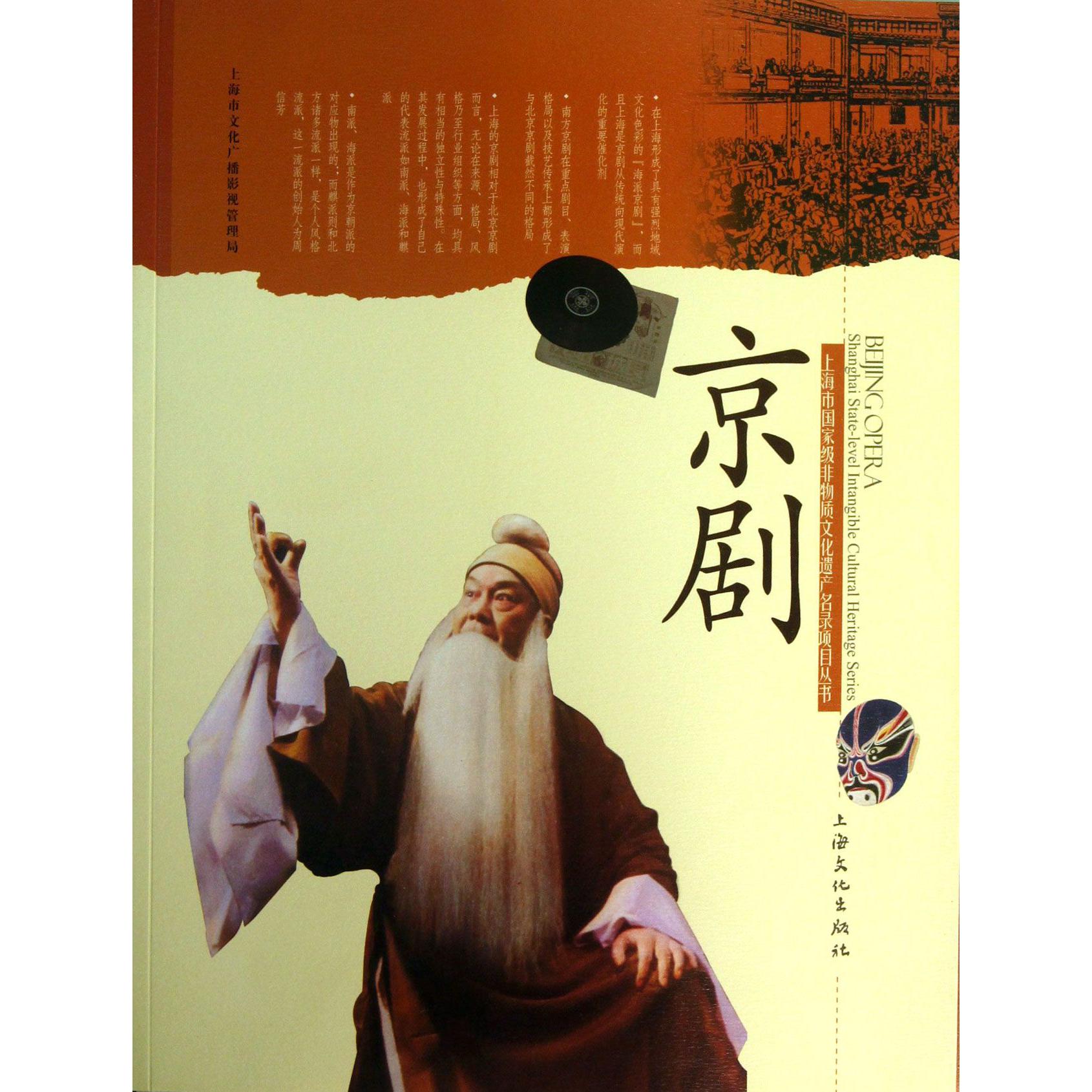

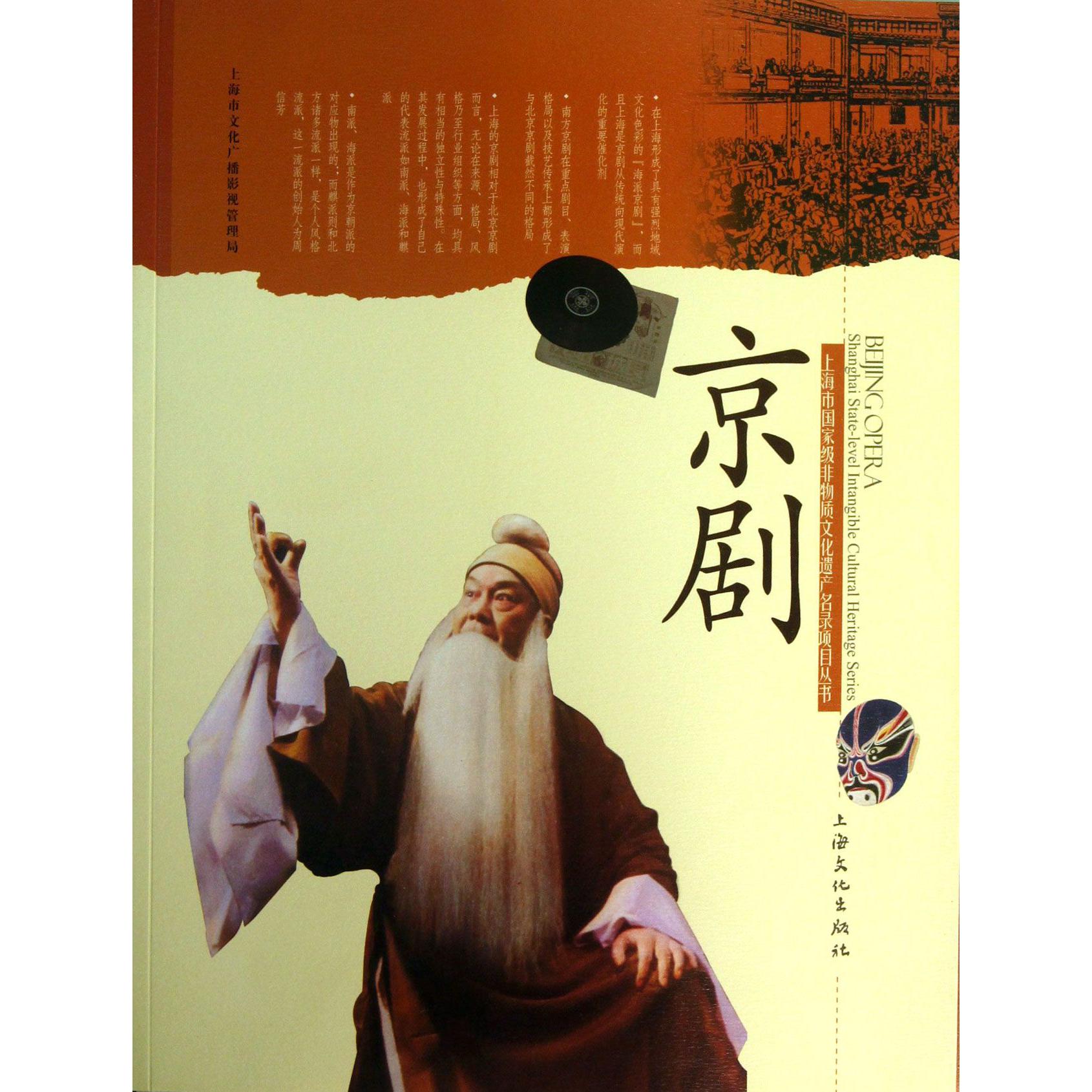

出版社: 上海文化

原售价: 69.00

折扣价: 0.00

折扣购买: 京剧/上海市国家级非物质文化遗产名录项目丛书

ISBN: 9787553500072

时间很快到了清同治年间。 北京前门外百顺胡同西头路南的 一个院子里,每天琴声悠扬、锣鼓喧天, 还不时传出吊嗓练唱的声音。到了傍 晚,院子里就会传出一声中气十足、 语调悠扬又韵味十足的喊声“放—— 学!”这一声,虽然只有两个字,却 完全按照舞台上念韵白的方法,无论 出声归韵、四声调值,均规规矩矩、 一丝不苟。 熟悉京城梨园的人都知道,这里就是俗称“小三 庆班”的“四箴堂”科班。 院子的主人,就是大名鼎鼎的三庆班班主程长庚。随 着这一声,生徒们走出课 堂。虽然已经放了学,生徒们却仍没有停止练功,而 是各自按照各自的行当, 走着舞台上的步伐,生行摇摇摆摆、旦行扭扭捏捏、 净行肩抬臂圆,丑行则点 头点脑,数十人鱼贯而出,旁人看来,多少是一种怪 相。而四箴堂科班的师生 们,则无不习以为常。 此时距徽班进京已七十余年,距四大徽班在北京 戏曲舞台各擅胜场,也过 了三十年左右。这样漫长的时间里,徽班从剧 目到组织以及演唱的声腔,都有了极大的变化, 完成了一个蜕变过程,形成了一个新的剧种—— 虽然它还没有一个统一而确定的名字。当时京城 的人们,只是参照不同的对象,对这个新的剧种 进行命名。相对于昆弋,它被称为“乱弹”。而 相对于同为乱弹的秦腔,则又径直称为“皮黄”。 但是,不管怎么说,在北京人的眼里,这时徽班 所唱的,已经是一个不同于以往的新的戏曲形 态,却是一个不争的事实。而此时这一新兴剧种 的代表人物,毫无疑问应该是程长庚。 程长庚,名椿,字玉珊,安徽潜山人。自 幼坐科微班,出科后随父入京,搭三庆班,曾 向米应先问艺,以演《文昭关》及《战长沙》 显露头角。其后三庆班老辈凋谢,程长庚遂继 为主演并领班主。 三庆班进京时,高朗亭为主演,后又为领 班。从当时徽班整体来看,其角色以旦角为主, 剧目也以花旦、小生、小丑等行当剧目为主。 所唱声腔则更是昆弋黄梆乃至小曲无不包罗。 当时人所作《竹枝词》描述“班中昆弋两嗟嗟, 新到秦腔粉戏多”、“名班小曲最迷人,一转秋波 万象春”。同时,从上述描述中也不难看出,早 期徽班演出中“粉戏”、“一转秋波万象春”等色 情成分的比重是很大的。 大老板程长庚 到了程长庚时代,局面大有改观。程长庚以 老生演员成为主演兼领班。所演剧目也以老生为 主。这一变化的原因,与清政府的政策有关。如 嘉庆三年(1798)颁奉旨:“除昆弋两腔外,仍 照旧准其演唱,其外乱弹、梆子、弦索、秦腔等戏, 概不准再行演唱。”又规定“外来之班,谕令作 速回籍……其原系本省之班,如能改习昆弋两 腔,仍准演唱”。徽班进京之后所唱曲调,原包 括乱弹、梆子、弦索在内,现遭到禁止,给徽班 生存和发展带来很大危机。徽班只得将遭禁曲目 改成吹腔(弋腔)演唱。好在徽班原就花雅兼擅, 虽然费一番周折,却也能够应付。最终未如以前 秦腔戏班的命运,一旦遭到禁止,便无从立足。 又如咸丰二年(1852),清廷以御史张炜奏,下 谕严禁“糜曼之音、斗狠之技、长奸诲盗”一 类戏曲。使当时盛行之花旦、武戏均受到限制。 历次打击之后,徽班原有的花旦戏受到重创。恰 好,汉调演员的加入,为徽班带来了一批以老生、 花脸、正旦为主的剧目,填补了徽班这方面的不 足。徽班演剧重心开始向老生行转移。但此种 转移,并非对汉调照单全收,而是冶徽、汉两 调于一炉,并统一于昆腔表演理念与规范之下, 呈现出崭新的面貌。老生一行,也就成了京剧首 先发育成熟并取得高度成就的代表性行当。程长 庚在这一过程中发挥了举足轻重的作用。 首先,程长庚彻底摒弃了徽班在演唱声腔 上的地方性特点。中国戏曲声腔的特性是与汉 语言文化紧密相连的。昆曲之所以能成为“雅部” 而为主流社会意识所接受,主要的一点,就是其 声腔完全依照汉语雅言的规则,所谓“依字声行 腔”。其中凝聚了中国传统文人士大夫对汉语言 文字的认知和研究成果,是中国讲唱文学的最高 形态。程长庚正是将昆曲的这一特性引入到京剧 中来,为京剧成为全国性剧种并与中国文化传统 构成较深层次的融合奠定了基础。据陈德霖后来 说,他幼年在三庆学戏,教师中有不少老徽班的 演员,唱念含有安徽地方口音,陈德霖也照着模 仿。程长庚在考核时发现这一问题,立即予以责 打。以后凡听见陈露出地方口音,必严责不贷。 这样经过很长一段时间,陈德霖才彻底改掉口音 的毛病。 程长庚不仅对学生及其三庆班的演员严格 要求,他本人也身体力行。据当时人记载,程长 庚平时说话,也是按中州韵,一丝不苟。前面 讲到四箴堂科班放学,程长庚亲自喊的那一声, 就是一个明显的例子。 其二,程长庚在京剧表演上也竭力引进昆 剧规范。他的四箴堂科班邀请了昆剧名教师朱洪 福,给学生教戏。朱洪福有一套历代相传的身段 口诀,称为“身段谱口诀”,集表演技法与训练 功法于一体,是自明清以来中国戏曲表演与训练 的经验总结,也是集昆剧氍毹表演经验之大成的 功法。程长庚高度信任并尊重朱洪福,请他为班 中弟子传授了不少剧目。其中钱金福以极度的虔 诚和勤奋,获得了朱洪福的青睐,蒙其秘传身 段口诀。后来,几乎所有京剧名家均直接或间 接从钱金福学习身段。这一套被称为“钱派身段” 的功法与表演技法,实际上成为京剧身段正宗。 其中所蕴含的对身段的认知理念,后经余叔岩、 程砚秋、尚小云等人总结,衍生为对京剧身段的 一般认识,成为具有指导性的观念。 程长庚在唱、念、做、打等方面,全面奠 定了京剧舞台规范的基础。当时纷传“乱弹巨擘 属长庚,字谱昆山鉴别精。引 得翩翩佳子弟,不妨受业拜师 生”。“乱弹巨擘”而“字谱昆 山”,说明了程长庚的艺术旨 趣,“翩翩佳子弟”而“受业 拜师生”,同时也说明了其在 当时的社会地位。 经过不断地努力,程长 庚通过其艺术实践与教学,奠 定了京剧舞台的艺术规范,也 取得了极高的社会声誉。1864 年,《都门杂咏》竹枝词称“二 奎今日已沦亡,三胜由来没准 常。若向词场推巨擘,个中还让四箴堂”,并注 明每演戏,程长庚的名字仅写作“四箴堂程”, 而其余演员则直书其名。到了光绪年间,更是“京 都呼程长庚不提名,但曰‘四箴堂”’。 从一定意义上说,“四箴堂”代表了当时的 京剧,同时,在推进京剧进一步发展的道路上, “四箴堂”还将发挥出更大的作用。P21-24