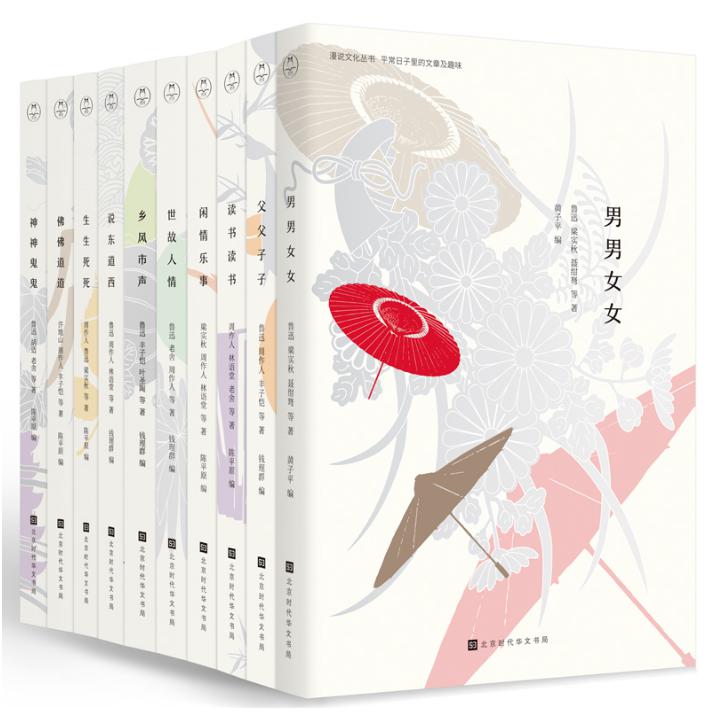

出版社: 北京时代华文书局

原售价: 498.00

折扣价: 358.56

折扣购买: 漫说文化丛书珍藏礼盒 藏书票版(全十册)附送纪念签章卡一套

ISBN: 9787201150895

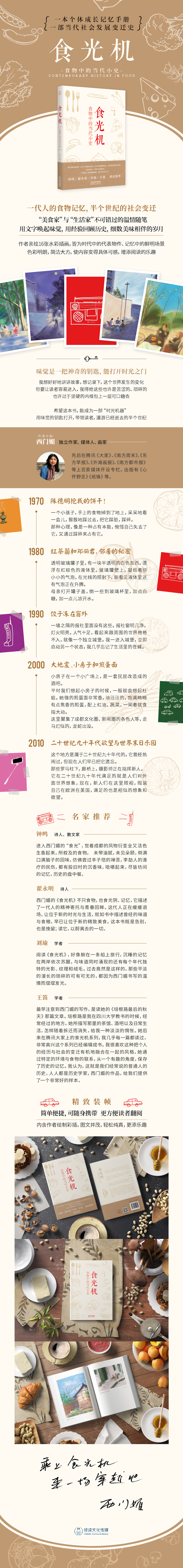

著名作家,画家,中国文坛十大活跃青年女性作家。曾在广州、北京、成都三地媒体工作十年, 现专事小说创作和专栏写作。先后在“腾讯大家”《南方周末》《东方早报》《外滩画报》《南方都市报》等上百家媒体开设专栏。出版有《心怀野念》《纸锋》等。

1)以个体视角叙述20世纪70年代至今的社会变迁,真实具体地保存了历史记忆。关照自我的感受,是普通人将自己置于时代之中的回想与反思。 2)以食物为重点,唤醒味觉与嗅觉,跟随作者一起体会由美味带来的幸福感觉,“美食家”与“生活家”不可错过的温情随笔。 3)一代人的共同经历,一份对稳定延续的坚持。在急速变化的时代,以食物连接作者与读者,构筑神奇的时空隧道。 4)作者亲绘16张水彩插画,皆为时代中的代表物件、记忆中的鲜明场景。色彩明朗,简洁大方。 5)作者西门媚为中国文坛十大*活跃青年女性作家,曾在广州、北京、成都三地媒体工作十年,先后在“腾讯大家” 《南方周末》《东方早报》《外滩画报》《南方都市报》等上百家媒体开设专栏。 6)诗人钟鸣、翟永明,学者刘瑜、王笛感动推荐。

书籍目录

Contents

自 序< 001

1970

陈德明抢我的饼干!< 003

奶奶带来南方的味道< 008

乡下孩子的蜜< 013

青梅竹马刘老四< 018

早春野炊< 022

带饭盒的小学生< 026

1980

红茶菌和邓丽君,邻居的秘密< 033

大海的味道< 038

青春食堂五人组< 043

巧克力男生< 048

危险的杏脯< 053

十七岁夏天的娃娃头< 058

酽花茶香< 063

狂热的香甜< 069

酒后夜游少年人< 074

飞机程序与鬼饮食< 080

头号玩家< 085

火锅边上的间隔年< 089

1990

美酒加咖啡,只喝这一杯< 097

初的手提串串,初的市场报纸< 101

去食堂,跳跳舞< 106

不爱工作餐< 111

羊肉串、呼啦圈和外面的世界< 116

庆功宴、散伙饭与踩不中时间点的人< 120

串串店的婚礼< 125

烧菜馆的热与冷< 129

煎饼馃子就是北漂滋味< 135

铁路边的咸鸭蛋< 140

饺子冻在窗外< 145

我和北京的重要分歧< 150

学生食堂的咸蛋黄到哪儿去了< 154

社会新闻记者吃什么?< 159

文化记者吃什么?< 164

朴素的羊肉泡馍和华丽的百凤之舌< 169

泡一碗网络世界的面< 174

培根路的茶与酒< 179

自行车之城简史< 184

2000

赤膊自助餐,迎来新千年< 191

城中村的麻辣基围虾< 196

兔兔这么可爱,为什么要吃兔兔!< 201

漂在北京的年夜饭< 206

结婚记< 212

百合几重滋味< 217

一起蹲着吃盒饭的朋友< 223

西餐厅五美图< 228

拿什么招待你,远方的游子< 233

大地震、小房子和煎蛋面< 238

2010

都江堰夜啤酒< 247

洞背村三餐< 255

我的姑姑在中国香港< 264

左手东海,右手太平洋< 271

阿多的婚宴< 275

二十世纪九十年代欲望与世界末日乐园< 285

散失在茫茫人海中的媒体同仁们< 289

凛冬已至,唯有羊肉汤暖身暖心< 294

试读内容

红茶菌和邓丽君,邻居的秘密

透明玻璃罐子里,有一块半透明的白色东西,漂浮在红棕色的液体里。玻璃罐壁上,凝结着些小小的气泡,在光线的照射下,能看见液体里还有气泡正在升腾。

母亲打开罐子盖,倒一些到玻璃杯里,加点白糖,加一点儿凉开水。

液体在杯子里,带着一点儿气泡,清亮透明,浅茶色。

我和哥哥便捧起杯子大喝起来。

这是我家的自制饮料,酸酸甜甜的。“比汽水还好喝!”我们常常一边喝一边赞叹。就好像我们喝汽水喝得不爱,才喜欢这个似的。

其实很少能喝到汽水。平时更多见的是街边的凉水摊,玻璃杯,装着红红绿绿的水,上面再盖一小块玻璃,看起来晶莹凉爽,一分钱一杯。那水看起来冰爽,喝起来真是一般。糖精和色素兑的,一点儿都不好喝。

家里这个新式饮料,当然比外面卖的色素水好喝多了。

在二十世纪八十年代初,正流行着这种饮料。这叫“红茶菌”。家家都在养红茶菌。

容器经过高温消毒,装入茶水,放凉,再加入菌种和糖,好些天之后,看见水里长出白色的膜状物,红茶菌就养好了。

倒出一些液体来兑水加糖喝掉,再往罐里加入茶水。循环往复,可以无穷。

那时,我们住在单位的宿舍里。北方称之为“筒子楼”,我们这儿没有这名字,就叫宿舍楼。

宿舍楼共两层,中间一条长长的走廊,走廊两边开无数的门,每个门进去,是一两间房子。没有卫生间和厨房。每家都在走廊上放一个蜂窝煤炉,这就算是厨房了。楼外有个露天的洗衣台,大家淘菜、洗碗、洗衣,都在这里完成。稍远还有一个公共厕所,供附近两栋楼的人使用。

我家那两间房子的功能很多,既是睡觉的卧室,也是会客的客厅,看电视的地方,吃饭的饭厅,还是我们写作业、我妈备课的书房。

我家门口的那个蜂窝煤炉,永远不能熄火。

蜂窝煤是每月凭票买的,用碎煤压制而成,里面掺了大量的杂质,黄泥什么的,不好燃烧,如果不慎把炉火熄了,下一次“生火”就太费事了。那时我母亲工作很忙,很难有时间来侍弄这些。所以,炉火是长明的。但一直燃烧又太费煤,每月定量的蜂窝煤肯定不够。因此那时的人们又发明了很多方法来让煤炉不熄,但又燃烧缓慢。比如,在蜂窝煤的一些孔上,塞上专用的塞子,或者在炉膛上,装一个可调节进气的盖子。

炉火燃着,又不能浪费,所以,每家的炉子上,都会坐一只锅。锅里可能炖点汤,也可能煮点热水。

整个走廊上,充满了不完全燃烧造成的气味,让人有点微微的窒息感。有时,又混杂着炖汤的香味、炒菜的油辣味、熬中药的苦味。

我穿过走廊的时候,总是喜欢走得很快,到家迅速开门关门,把难闻的气味关在门外。

但多数人家不是这样的。住在这样的房子里,邻居都喜欢串门。

我母亲因为“落实知识分子政策”,才调回来,知道必须入乡随俗,像邻居一样,得把房门打开,随时欢迎邻居来访。

二十世纪八十年代初的那一段,人们串门的一个主题,就是,“尝尝你家的红茶菌”。

不记得红茶菌初的“菌母”来自哪家了,总之,没多久,家家都在养红茶菌。方法是互相传授切磋,但过了一阵子,红茶菌居然味道有差异。

有的人家的酸一些,有的甜一点,有的颜色深,有的味道浓稠,有的菌块发黄,有的发绿,有的甚至发黑。如果发黑了,人们就不敢喝了,倒掉从头做起。

这有点像我们四川人家里的泡菜。每家的泡菜味道都有差别,香气、味道、色泽,都不一样。但泡菜的差别我大体明白,是母水不同,加入的原料不同,佐料不同,手法不同。但红茶菌都是同一来源的菌种,为什么还是造成了这么大的差别。

不仅我不明白,我们的邻居们,对这个问题,很有兴趣研究。

夏天晚饭后,他们常常端了杯子,挨家串门,相互品评。

我家的房间是一个外间套着一个里间。邻居们来了,多半都在外间,聊天,品评红茶菌。邻居们一般不会进入里间。在里间我们藏了个秘密。

就是收录机。

我家有一台三洋牌收录机。是在中国香港的姑姑送给我们的,父母对它宝贝得不行。一共只有两盒磁带,一盒邓丽君,一盒奚秀兰。

我们的邻居都还没有收录机。通常人们只能从收音机或者单位广播里听歌。这种软绵绵的甜歌,非常稀罕,一听就觉得满心柔软甜蜜。

邓丽君在《何日君再来》里的那句道白:“来来来,喝完了这杯,再说罢”,软腻无比,让十岁的我非常震撼,发现这世界上,还有这样的亲热温柔。

母亲特别喜欢这两盒磁带,但我们知道只能悄悄听。每次听,声音都开得很小。我们把声音调小到外间都听不到的程度。

有这样的歌曲听着,人便觉得跟周围的环境不那么贴近,走廊里的煤烟味、公共厕所里的蛆虫和打着雨伞洗衣洗碗,都不是我们生活的全部。

但是,很快人就得贴近现实。

我家被举报了。单位领导找我妈去谈了话。

母亲回家后,非常难过,她对我哥说,把磁带消了吧。

我哥把磁带放进收录机,再三向她确认。她叹着气,还差点流了泪,但后还是肯定地点了头。我哥按下了录音键。

我们没有别的消磁方法,只能开着录音功能,录下了两三个小时的空白声音。

我们不说话,在屋里做些别的事情。看着磁带在机器里,匀速转动。

我们房间比外面的路面矮,应该算半地下室,窗外只能看见别人的脚。我们能看见,外面有些人走来走去。走路的也许是买菜回家的大人,跑过去的是放学后正在玩耍的小孩。我们的录音机,把这些声音都录下了吧?

母亲没告诉我们,谁是那个举报的人。我知道,肯定是某个邻居,把耳朵贴在我们的门上、墙上或者窗上,发现了我家的秘密。也许还不止一个邻居。

母亲对邻居不放心起来,时常会担心,我们坐在走廊上的锅。有的邻居喜欢掀人锅盖,一路走,一路掀开别人家的锅盖看看,都在煮啥。

养红茶菌的热闹,似乎也是随着这一事件消散了。我家很快不喝红茶菌了,邻居们也没坚持多久。关于红茶菌的传说,也从初的抗癌,变成了致癌。

一直到1984年,奚秀兰上了春晚。母亲知道,终于可以名正言顺地听这些歌了。我哥拿着那两盒被洗掉的磁带,出去找人翻录。正版的盒子里,装进了翻录的磁带,翻录的仍是奚秀兰和邓丽君。

翻录的效果差很远,特别是开头有一段空白没录上。发出沙沙沙的杂音,我们知道,是那一天抹掉磁带时,录下的窗外的声音。