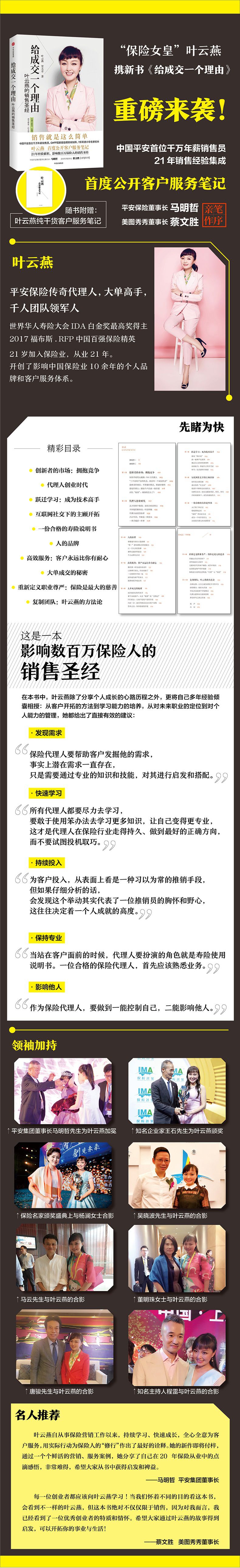

出版社: 中信

原售价: 48.00

折扣价: 31.70

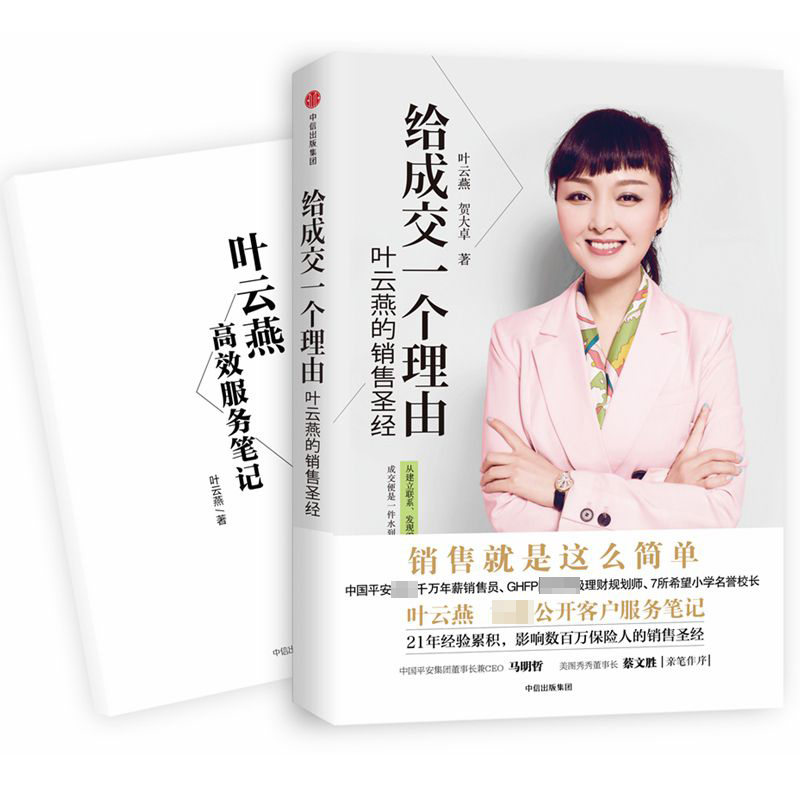

折扣购买: 给成交一个理由

ISBN: 9787508681245

叶云燕 平安保险传奇代理人,大单高手 21岁加入保险业,从业20年。从2005年起稳居平安人寿业绩前三,两次登顶平安高峰会会长。开创了影响中国保险业10余年的个人品牌和客户服务体系,现已全新升级为客户体验体系。 贺大卓 资深媒体人,专注于财经人物写作、公司成长解读、行业格局与兴衰史。2006年进入媒体行业,开始大公司和企业家报道,完成深度报道近百篇。2014年开始为创业公司和创业者写作,以鲜活的人物刻画和行业深度挖掘为优势,成为数家投资机构指定的投后服务方。已出版作品有《格力的偏执化生存》《创新之路》《再给中国二十年》等,另有《信用红利》《疯狂创业》即将出版。

第一章 市场:开放竞争 700万代理人 时至今日,保险代理人制度在中国已经走到了第26个年头,代理人规模也在2016年底突破了700万人。在很多人的意识里,过去的26年,这支逐渐庞大的队伍是超出了金融领域甚至销售领域而存在的,我们无处不在、直指人性。 1992年9月25日,美国友邦保险公司落户上海,为整个行业带来了寿险营销个人代理制,这一模式脱胎于港澳台地区和东南亚国家,并在当地取得了成功。 当年11月,友邦保险培训的第一代36位寿险代理人上街展业。到1994年底,友邦保险公司共招收保险营销员近5000人,业务量超过1亿元人民币。 马明哲先生的寿险意识也是在这一年启蒙的,这位平安集团董事长6月份在台湾访问同业,见识到了寿险行业的蓬勃发展,也受到了实实在在的冲击。在之前的华人社会里,提及寿险会让人觉得不吉利甚至避犹不及,因此,“华人是不欢迎人寿保险的”,这句话广为流传,现在马明哲对它产生了怀疑。 1994年4月,平安邀请台湾国华人寿副总经理黄宜庚和郑舜文两位保险经理人到深圳讲座,当天的演讲主题是《麻雀变凤凰》,蛇口工业区培训中心的阶梯教室里座无虚席,走廊上都挤满了人。 课上,黄宜庚很认真地跟前来听讲的平安员工们说:“寿险未来的蛋糕要远远大过产险,3年后,大陆寿险业务将会超过产险,到2000年,大陆寿险保费将超过1000亿。” 当年的平安还只是一家小型的财产险公司,马明哲正在准备完成产、寿险分设,但在这个偌大的阶梯教室里,除了台上的讲师,恐怕只有他一个人对寿险有如此的信心。 除了公司体制改革之外,平安开始从台湾引进“外援”,在黄宜庚的引荐下,马明哲认识了台湾国华人寿董事长翁一铭,一番交谈之后,翁一铭当场决定安排一支十几人的团队帮助平安。平安开启了寿险代理人机制,马明哲在很长一段时间里冲在一线推销寿险。 1995年初,平安与国华人寿签订了营销顾问合同,国华帮助平安从寿险的组织架构、制度、精算、产品和营销等方面,建立起了一个完整的业务体系。平安的代理人队伍也在不断壮大,仅仅一年之后,平安寿险的业务人员从最初的几十人,发展到上万人,遍及全国20多个大中城市。 1996年,平安保费收入首次突破百亿,员工达到5万人,尝到甜头的平安,不顾一切地扩大市场规模,保费收入以年均50%以上的速度推进。 市场上其他竞争者紧随其后,到了1997年,全国寿险代理人从1996年的12万人迅速上升至25万人,寿险保费收入从40亿元一下升至200多亿元。 在中国这片待开发的处女地上,“扫街式销售”以及对代理人制度予以规范的各保险公司《基本法》,无疑以低成本刮起了一场疯狂的“圈地风暴”。 这场风暴所带来的巨大的市场效应改变了寿险格局,也改变了国内传统的业务观念,真正地开始与当代寿险业接轨,此外,它还创造了一个巨大的个人寿险市场,孕育了一个充满活力与激情的职业领域:寿险代理人。 表面看来,保险公司选择的是销售渠道,其实选择的是代理人背后的客户。而选择销售渠道的唯一标准,就是到达保险公司想要的客户的成本尽可能低。寿险产品的目标客户是“家庭”,因此,剩下的问题只是如何用最低的成本打入家庭而已。 这是特定历史阶段的一种合理而必然的选择——代理人制度就是那个历史阶段保险公司成本上最优的销售渠道。 保险代理人也因此迈进了一个开放竞争的市场,这正是个人营销的魅力,当然,也有人看做是压力。 我们说保险业对代理人而言是一个开放竞争的市场,因为这是个高激励、低保障、高淘汰率的行业。 它不需要从业者有什么特殊的身份去攫取垄断性资源;也不需要什么职场潜规则——《基本法》对增员的规定建立在利益分成的“金字塔”式组织结构之上,保障了主管对组员给予最大能力的帮助;如果再放眼整个保险市场的话,各家采用的也都是类似的产品与销售模式。 代理人只需要面对自己的客户就好了。 在当年的媒体上,经常可以看到招募寿险代理人的广告,“百万年薪不是梦”等广告语撩动人心,我就是被这则招募广告所吸引。在1997年年初,一则广告就能招来100多位报名者,在此之后的20年里,这个记录再没有被打破过。 然而,随着代理人制度的不断发展,到了1998年以后,关于代理人的投诉不断上升,很多代理人在面对日益艰难的市场环境的同时,也遭受着来自周围亲戚朋友的非议,有人甚至讲出“一人做保险,全家不要脸”这样带有侮辱性的话。 存在于业内已久而未能改善的急功近利行为,以及对代理人职业道德与专业素质方面的忽视,的确是导致问题出现的根源,这确实应该引起营销界的反思。 在2002年,业内外的一些人开始质疑寿险营销机制的合理性及其未来存在的价值。当年4月份,《中国青年报》刊登了一篇曾做过寿险营销员的白女士的自述文章,在道德层面上对寿险营销的方式进行了批判。 “大城市的街道上,常常可以看到各家公司的营销员,坐在印有公司标志的小方桌后面接受路人咨询、发放险种宣传单,普通百姓也开始真正关心起寿险产品……很多营销员都非常忙碌,很多人的业务量都很大,一个月可以达成四五十张单。” 这是发生在1997年的场景,也是我加入寿险行业的年头,确实,寿险让25万代理人真正赚到了钱。20年之后,代理人从25万人变成了700万人的庞大队伍,但即便是最优秀的代理人,也会坦陈自己身在一个口碑并不怎么好的行业。 谁应该受到指责呢?吴定富自2002年期担任保监会主席,他在任上的十年,正处于保险代理乱象丛出的当口,他曾指出:保险代理人没有归属感,是一支短期队伍,这恰恰与保险公司发展的长期战略相悖。 他的说法代表了官方口吻,也是保险代理人抱怨颇深的话题,不可否认,保险代理人离职率高达34.25%,新人在第一年的离职率更是高达80%。除了缺少归属感之外,社会地位低、收入水平偏低等,都是代理人流失的原因。而体量庞大的中国寿险业为了保持迅猛增长的势头,必然又要招募大量的保险销售代理“新人”。 近年来,曾有近百万名大学生看好保险行业的黄金时期和保险营销工作的挑战性,不顾家人和亲朋好友的反对,有些甚至放弃安稳的工作机会,以极大的热情投入到没有任何最低工资保障的保险营销工作,但多数因为代理人社会保障待遇缺失、收入不稳定、法律地位模糊等原因而离开,高学历代理人流失率大直接影响了代理人队伍的学历水平与行业的整体形象。 2016年,保险行业协会对114家保险公司的51918名保险从业者的调查显示,18.03%认为与保险公司的关系不稳定,缺少归属感;17.74%认为收入水平偏低且不稳定,收入来源单一;18.97%认为个税起征点高,税率高且社保费用不能在税前收入中扣除,导致税负较重;19.95%认为社会地位低,名声较差,职业认同感低;9.52%认为职业发展前景不明,职业发展通道受阻。 在一个开放竞争的市场里,肯定会有人被淘汰,也会有人选择离开,但人们更应该关心的是:留下的人更应该强调自律。 在保险业这个教育普及不充分的市场上,销售的信息不对称问题是极为严重的,这就要求保险代理人的销售行为需要“极高的专业素质”和“极强的道德自控”来保证诚信。 但不管怎么样,保险代理人的存在是有其历史价值的,我们甚至可以说:“没有个人营销,就没有中国保险业的今天。”寿险个人营销为社会提供了大量的就业岗位,并对保险知识的普及和传播起到了积极的推动作用。 以至于当我们思考保险行业在国内真正发展起来所需要的条件时,还是寄希望于优秀代理人的大量涌现。 这是代理人制度的26年历程,整个保险行业已经完全陷入人海战术,但这又是一个充分竞争的市场,当离开这个行业的人数远远超过在这个行业里取得成功的人数的时候,这个结局让人们不可避免的确信:在大多数情况下,最终决定成功的因素是代理人的技巧和个人品质,而不是商品本身。 加入平安 在北礵小学做了半年老师之后,我辞职了,离开了北礵岛这个面积只有1.88平方公里的海岛。 我出生在福建省霞浦县,这个闽东县城隶属宁德市,因为家境清贫,我选择了就读师范学校,毕业后被分配到了距离霞浦19公里的北礵岛上。 刚刚分配到北礵小学教书的时候,我有两个梦想:挣了钱之后给妈妈买条金项链、给家里盖一座新房子。 但梦想很快就受到了打击,拿了第一个月工资之后,我兴冲冲跑到金店,发现自己只能买3克黄金,当年的金价每克100元左右。 我想挣更多钱。当时是1997年1月,正是寿险营销行业的第一个高峰,在报纸上看到了中国平安的招聘广告之后,我动身去了宁德市,参加创说会——这是保险业的特有词汇,全称是“创业说明会”。 讲台上是来自台湾的讲师,会场上拉起了“10万年薪不是梦”的横幅。平安老一代代理人对这句口号的记忆有所偏差,平安人寿董事长丁当和平安第一代代理人吴晋江曾经一起回忆过接触平安的第一幕。 吴晋江在1994年在深圳参加了创说会,他说自己清晰记得台湾讲师说的是“百万年薪”,但我确认自己当年看到的是“十万年薪”,这应该是平安在一线城市和三四线城市的策略差异,相信我们两个人的记忆都没有出现偏差。 我当小学教师一个月的工资是376块钱,所以十万年薪已经足够震撼了。 1997年1月30 日,我正式加入筹备中的宁德市平安人寿,成为了一名平安的寿险代理人,只身前往宁德市周宁县开拓市场。 现在回想一下,当时真是代理人制度疯狂扩张的年头,我们那帮年轻人比现在的年轻人更坚定和执着。 经过一周的新人岗前培训,熟悉了寿险产品和推销流程之后,那就背上展业包,成为25万代理人中的一员吧。 蔡劲波是我的第一任师傅,他只比我早三个月加入了平安,当时他是新人培训的兼职讲师,现在前海人寿银保中心任职副总监。 当年上新人培训课的时候,他一再强调“主顾开拓”,当年的数据是:拜访3个客户,会有一个说明产品的机会;3个说明产品的机会,会有一个成交的机会。 现在看来,这个9:3:1的比例有点乐观,但我坚信不疑,这帮助我渡过了销售新人要迈过的第一道门槛:应对挫折,反正多见人就是了。 当年我很瘦,天天背着一只16斤的展业包陌拜,把肩膀都压变形了。当年真的是完全陌生的拜访,也没有什么技巧,就是凭着一股闯劲去开拓市场,我真是一穷二白做起来的。但我爱笑,对人也很真诚,我几次拜访周宁实验幼儿园园长,最后她说:“小燕子,我要帮助你,过几天我们幼儿园会有一个家长会,我可以在家长会的尾声,请你上台讲讲保险,时间十分钟。” 当天的保险说明很轰动,很多家长认为很值得为孩子做一份平安保险。 我用4个月时间在周宁积累了127位客户。 寿险代理人制度和中国其他新兴经济事物一样,同样经历了先扩张再规范的过程,我在周宁开展自己保险事业的时候,宁德市平安人寿还在筹备之中,并没有领到正规的营业执照。 我在周宁的业绩引起了另一家保险公司的不满,他们有二十几名员工,突然不再像往常那样去展业,而是跑到大街小巷以及我拜访过的客户那儿,只说一句话:平安是骗人的,叶云燕是骗人,你们赶紧去退保。 我赶紧给宁德分公司老总打电话,但还没等我说完,老总就告诉我:“情况我都知道了,我和你一样,在受着同样的煎熬,要不你就回来吧,别在周宁待着了。” 本来我想安抚好客户再走,恰好儿童节又到了,这个时候,我的传呼机上收到一条信息:你是叶云燕吧,我要买一份保险。 这是一条“钓鱼执法”的信息,中国人民银行周宁支行金融监管科科长打了这个电话,结果我在派出所里被关了一天。 当时我一直告诉自己:除了保险我什么都不会,因为这是最适合我的工作。 安顿好周宁的127位客户,我回到了家乡霞浦,重新开始展业,回到霞浦的第二年,我取得了宁德市第一名成绩,给家里盖好了新房子,也组建了自己的团队。当时我看起来应该要在霞浦生活下去了,母亲已经开始给我张罗相亲,我后面所有的经历,应该全拜平安的培训系统所赐。 1998年4月,我参加了一个组训班,这是保险公司对素质较高的代理人进行的提高培训,这个组训班一共37人,来自厦门的有8位。 我从小就喜欢跟比我成功的人在一起,当时觉得他们8位的气质、修养、谈话都跟我们那29个人完全不一样。 在和这8位师兄师姐的交流中,我自认为在宁德签下的3600元保费已经是大单了,但这些师兄师姐可以签下36000元、72000元……这让我认识到:同样的产品,在不同的城市,是可以做出不一样的格局的。 我想去厦门发展。 “异动”在外界看来是个普通的词汇,但对于保险代理人来说,异动意味着重新开始,除了保留年限之外,原来的客户资源、续期佣金全部丧失,组建的团队也将被遣散。 我犹豫了一年,到了1999年6月份,我从霞浦坐大巴去上海,回来的时候从上海坐飞机到厦门,想去厦门玩一玩。这8位师兄师姐特别热情的接待我,他们开了7辆摩托车和一辆宝马,组成一支车队从机场开回去。 本来我就是个缺乏安全感的人,看到师兄师姐这么高规格的接待,觉得在厦门会有依靠,回到霞浦之后立刻向分公司提出申请,到厦门去。其实来了之后才知道,大家都需要业务,谁也依靠不了。 但当时我决定要去厦门,就要做好未雨绸缪的准备,当时我逢人就问:“我要调到厦门去了,你有没有朋友介绍我认识?” 正是因为这个积极的准备,我收获了在厦门的第一单——我在厦门的第一位客户是我婶婶的女儿的男朋友的姐姐的朋友,这个人际关系很复杂。 离开霞浦之前,我给自己拍了一套艺术照留念,拍照过程中我问影楼老板:“我要调到厦门去了,你厦门有没有同学或者朋友,介绍我认识一下。” 老板说:“有啊,我同学正好在厦门一家房地产公司当总经理。” 这位总经理姓林,我到了厦门才知道他还是霞浦在厦老乡会秘书长,凭借他这层关系开拓了霞浦在厦老乡会。 我们做寿险营销,主顾开拓的方法就是三种:陌生拜访、缘故法和转介绍。对于新人而言,缘故是最好做的,我将要去厦门,那是个人生地不熟的城市,当然要提前找一些缘故。 ★ 千万年薪“女神”的成长路径和成功范例。平安传奇“女皇”叶云燕,保险行业的神话缔造者。 ★ 随书附赠纯干货服务笔记:叶云燕21年客户服务的精髓,首度公开的保险销售秘籍。 ★ 她有一系列耀眼的头衔:MDRT 美国百万圆桌大会2013-2014中国区主席、阳光明欣理财中心创办人、天使投资人。 ★ 她的理念,是营销行业的服务范本,是保险行销的最高效方法,适用于任何行业的销售人。 ★ 将21年销售经验倾囊相授,手把手教你如何复制成功。她用最前端的经验告诉我们,个人品牌建立如何建立、如何带好一个千人团队、如何服务好高端客户。