出版社: 江苏文艺

原售价: 58.00

折扣价: 34.80

折扣购买: 消逝的风景

ISBN: 9787559475756

丁帆,1952年生于苏州,当代著名学者。 南京大学资深教授、博士生导师。南京大学学术委员会委员。原中国现代文学研究学会会长,国务院学位委员会委员会中文学科组第五、六届评审委员,国家社科项目评议组成员、国务院学位委员会中文学科组成员。

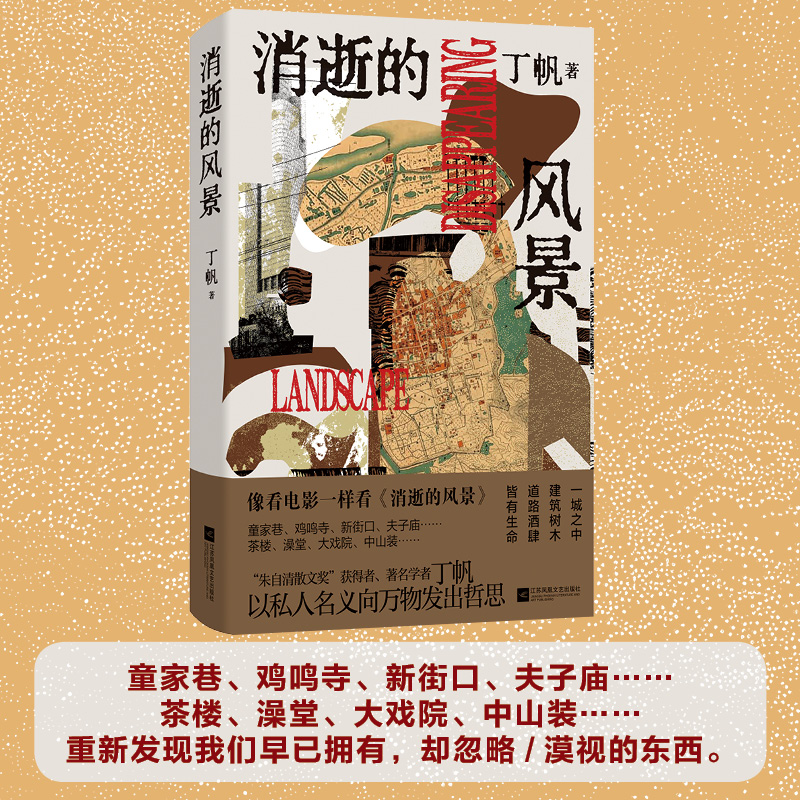

引子 城市就像一块海绵,吸汲着这些不断涌流的记忆潮水。 ——伊塔洛·卡尔维诺《看不见的城市》 风景是属于自然和乡土的吗?随着工业文明的到来,城市风景线渐入书写佳境,我们可以寻觅到许许多多优秀的作家作品,但是这些作品大多都是凝固定格在一个历史的瞬间,窃以为,书写城市史,只有将一地的风景放在历史变迁的镜头下来进行多次曝光,才能凸显出其深刻的文化内涵。 一直苦闷无法找到切入此题的方法,偶然想起二十世纪二十年代初苏联纪录片导演吉加·维尔托夫发明的“电影眼睛”理论——摄像机镜头记录下来的现实场景要比一个人眼睛观察到的生活情景更加真实,它出其不意地“捕捉生活”。这个理论影响了二十世纪五六十年代的法国电影向真实性靠近,然而其最大的影响就是它助产了“把摄像机扛到大街上去”的意大利新现实主义电影浪潮,这些我在上个世纪九十年代就拿它和当时中国流行的“新写实”小说浪潮进行比较。及至后来张艺谋执导的《秋菊打官司》用这种方法吸引了大批观众,人们觉得这才是历史真实的长镜头。 但是,读了九十年前英国著名作家弗吉尼亚·伍尔夫那本给《好管家》杂志撰写的六篇伦敦街景的散文集《伦敦风景》后,又被她简单直接的主观批判介入方法吸引,决定也给《雨花》杂志写六篇系列散文,取名就叫《南京风景》,和其他篇目一起,共同构成了这本《消逝的风景》。然而,名字可以用简洁直白的介入法,方法却想采取“电影眼睛”的视角去描写历史现场的风景,再用曲笔来为主题“画龙点睛”。 作为二十世纪现代主义意识流代表作家和女性文学的先锋作家,同时又是文学批评家和文学理论家,无疑,伍尔夫是一个才华横溢的写作高手,但她在《伦敦风景》中采取的是传统的“夹叙夹议”方法,不像她的小说那样流淌着意识流的跳跃,而是平铺直叙,其所有的才华尽显于对风景描写精彩的形而下叙述和对现实世界充满着形而上的哲思议论。这种从形下升华到形上的互文境界,是一般人无法企及的艺术哲学境界。所以,尽管过去我也常用“夹叙夹议”的手法写随笔,但是,读了《伦敦风景》后,我就想改变一下文风,试图用“记事记景”的春秋笔法进行现场实录,我只想把我童年、青少年、中年和老年眼中目击到的南京各地风景,尽力用“电影眼睛”中性客观的笔触呈现出来,再将当下我所看到的此地风景勾连起来,形成“叠印”效果,如此比对,或者更能读出历史的沧桑与况味来。好在历史给我提供了这样的机缘,因为我见证了南京从一个“半城半乡”走向大都市的历史过程。这就是我与伍尔夫的不同之处,我写的不仅是“风景”,更是写“风景史”。 四十年前,我给北京出版社编写了一本《江城子:名人笔下的老南京》,2013年卢海鸣先生让我重新修订此书,并与邢定康提供了几篇新的遗漏篇目,重新命名为《金陵旧颜》,遂与后来的《金陵物语》《金陵屐痕》和《金陵佳人》形成了一个书系。沿着这些足迹,我寻觅自己在四个时代里看见的南京影像,回到当时的历史现场,把各个时段的观景联想不加修饰地呈现出来,即使是像弗雷德里克·拜泽尔在《浪漫的律令》中所说的“片面且时代错误的”思想,我也不愿站在现时代的理论高度去阐释旧时的影像。 最近看到两个视频,一个是将二十世纪初至二十世纪五十年代初拍摄到的老旧视频重新上色,让历史画面更加生动逼真地展示出来,现场感暴增,震撼力更强。我羡慕这种活色生香的历史美颜修饰方式,但是,考虑良久,我决定还是采用那种最原始的“电影眼睛”的现场呈示方法,即如1944年那个德国女人海达·莫理循拍摄下的大量南京街景的照片那样,去掉人为的主观浪漫情感抒发,把历史按捺定格在黑白之间的长镜头中,从沧桑中看取世相与人生,正像儿时看意大利“新现实主义电影”代表作《偷自行车的人》那样用“电影眼睛”还原南京的历史风景。 尽管当今高科技摄像能够美化一个城市的容颜,让人在赏心悦目中获得心灵的升华,比如,当我看到一个名字叫舒小简的摄影师拍摄的南京美景,尤其是美轮美奂的夜景时,感到无比震撼,这就是我们无时不刻走过的街景吗?是我们身在此山不识庐山真面目所致,还是历史原本就是没有色彩的原因,审美疲劳让我们成为这个城市的“局外人”,抑或“生活在别处”才是人性的理想?于是我在发南京美景图时加了这样的按语:光影美化了现实,装饰了历史。当你每一天不经意走过这一路风景时,美与你的距离有多远呢?绚丽的色彩只有在黑白的底片的对比中才有历史的诗意。 弗朗辛·普罗斯在《伦敦风景》的内容介绍中说:“宛若一位绝佳的旅游伴侣,弗吉尼亚·伍尔夫驱散了烟雾,向我们展示了在这座城市深深的地层之下究竟隐藏着什么。”我不是旅游伴侣,没有能力驱散烟雾,也没有意图去发掘地层深处的东西,我只希望从不同时代的眼睛折射中翻拍出历史细节的碎片,尽量用白描的手法,而非文学修饰的手法,去冲洗出我所看到的那时南京生活风景和市井风俗风情的底片。 无疑,我眼里的风景是一种广义的风景,它包括风情、风俗画面,当然也包括风景中的人。 ☆著名学者丁帆以私人名义向万物发出的哲思 丁帆教授在学界的地位与影响力,和他本人的低调形成了鲜明的对照,要了解这位学者日常的所思、所想,汲取这位学者的人生智慧,唯有从他的随笔之中。 ☆如一部电影,观察并勾勒时代与社会 民国文人陈西滢说他就爱南京的“半城半乡”,如今南京已是现代化都市。哪一个发展到今天的城市不是如此呢?自然文明景观+农耕文明景观+工业文明景观+现代商业景观——这样的“四叠纪”风景在哪一座城市里不是同时存在的呢? 高度发展、繁荣的都市令人兴奋,也让人迷惘。要解开谜题,不如随着本书慢慢走,慢慢看。 ☆丰沛的知识获取 地理、人文、历史; 东方文明、西方文明; 美术、文学、社会…… 事实上,上述这些本就相互交织、相互缠绕、相互关联。打开本书,你能触摸到这些脉络。 ☆丁帆的散文到底多好看 为写作者的丁帆,不同于一些散文、随笔的庸常无味,他的写作态度鲜明,文字赤诚坦荡。 他获中国散文最高奖——第五届 “朱自清散文奖”,颁奖词说:“作为学者的丁帆始终澎湃着思辨的激情和启蒙的热诚,丁帆的散文并非学术研究的余墨花絮,而是人生际遇的感悟、朝花夕拾的追念、沧海桑田的重整,底里是宽广的人文情怀和独有的知识结构。” 一城之中,建筑树木,道路酒肆,皆有生命; 城中风景无边无际,幻化无穷。 我们是谁?又将走向哪里? 著名学者丁帆以私人名义向万物发出哲思 童家巷、鸡鸣寺、新街口、夫子庙…… 茶楼、澡堂、大戏院、中山装……像看电影一样看《消逝的风景》 一本隽永好读的社会学、文学和美学书! 在散步般轻松的阅读中汲取东西方知识,重新打量你的生活、你的时代、你所处的世界!