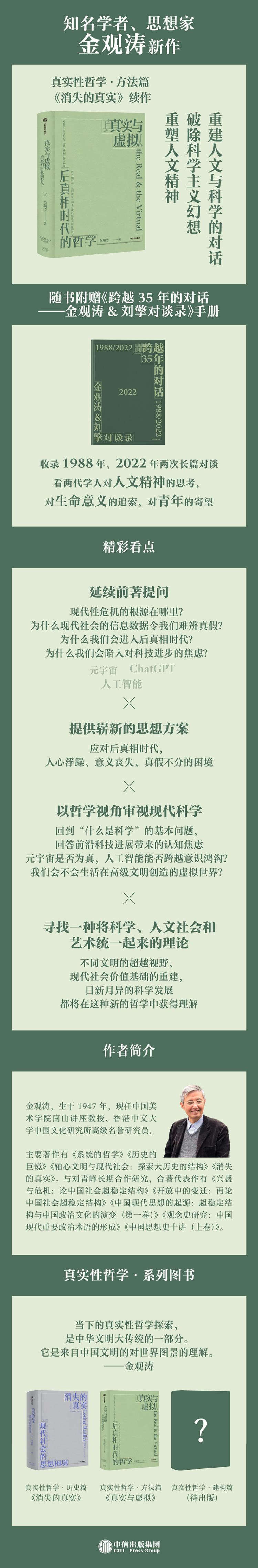

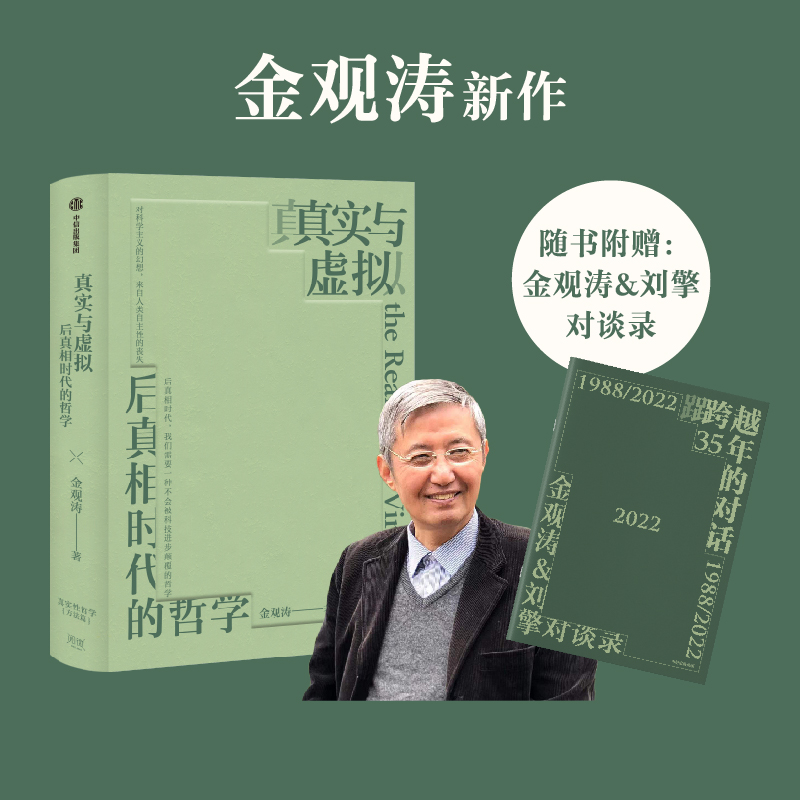

出版社: 中信

原售价: 98.00

折扣价: 62.80

折扣购买: 真实与虚拟

ISBN: 9787521756715

金观涛,生于1947年,现任中国美术学院南山讲座教授、香港中文大学中国文化研究所高级名誉研究员。 主要著作有《系统的哲学》《历史的巨镜》《轴心文明与现代社会:探索大历史的结构》《消失的真实》。与刘青峰长期合作研究,合著代表作有《兴盛与危机:论中国社会超稳定结构》《开放中的变迁:再论中国社会超稳定结构》《中国现代思想的起源:超稳定结构与中国政治文化的演变(第一卷)》《观念史研究:中国现代重要政治术语的形成》《中国思想史十讲(上卷)》。

序言 走出后真相时代 哲学本是超越视野对人存在意义的思考,它是轴心文明的产物。今日 哲学之死表明:在各轴心文明逐步实现现代转型并互相融合的今天, 我们必须去建立超越轴心文明的哲学。 从“系统的哲学”到“真实性哲学” 《真实与虚拟》是我关于“真实性哲学”写作计划的一部 分。今天我们生活在后真相时代。一方面是信息和大数据泛 滥,另一方面是人对真实性的判断力日益狭窄和模糊,所以 我们需要真实性的哲学。“真实性哲学”写作计划分三卷,第 一卷是 2022 年出版的《消失的真实》。本书是第二卷,主题 是揭示科学真实是什么,并通过科学前沿的哲学分析锤炼出 一种真实性研究方法,以重建现代真实的心灵。 在后真相时代,用科学真实来揭示真实性是什么,在很多 人看来是多此一举。难道今天除了科学真实,还有其他真实性 吗?我想证明:当今面临真实性的困境,正来自这种对现代科 学的迷信,其原因是人对现代科学自主性的丧失。我对这一点 的认识,源于对哲学主体性的寻找,它是从对 20 世纪 80 年代 对“系统的哲学”探索的反思开始的。 “系统的哲学”本是对 20 世纪 80 年代控制论、信息论和 系统论的哲学总结,力图回应 20 世纪中国文化主体性的丧失。 自五四运动开启了中国当代思想以来,中国哲学的主体性一直 处于混乱之中。任何一个轴心文明都有自己的主体性,其集中体现在哲学上,就构成了每个文明对超越生死的终极价值的追 求,我称之为超越视野。以道德为终极关怀构成中国文明超越 视野的核心,故中国文明的哲学精神一直是道德的沉思。道德 哲学的混乱意味着中国哲学主体性的丧失。过去一个世纪以来, 在认同现代价值、理解现代科学方面,中国文明一直存在结构 性困难。我认为,20 世纪 80 年代的控制论、信息论和系统论 对中国人思维的冲击,犹如甲午后的《天演论》。80 年代启蒙 的一个重要目的是改造中国人的辩证理性,力图恢复丧失已久 的哲学思考之主体精神,“系统的哲学”就是在这一思想背景下产生的。 在 1988 年出版的《人的哲学》中,我已在系统的哲学基 础上提出价值重建的命题,试图寻找现代社会的基础。这是一 种从中国文明出发对现代价值的探讨,包括将科学精神引入中 国人熟悉的辩证思维。在 1987 年完成的《20 年的追求:我和 哲学》一文中,我写道:“一百多年了,自中国传统文化在西 方近代文明冲击下失去自身的和谐,自中国人不得不寻找救国 和自强的现代化道路时开始,我们的民族就在期待着一种能在 现代社会中焕发出灿烂光华的理性哲学。我们的民族文化就像 一个巨大而痛苦的珍珠贝,它在吸收西方文化的营养,它在摆 脱自己身上那沉重的历史渣滓,它在艰难地消化由新时代科学 发现而注入它体内的新事物。我毫不怀疑,在今后伟大的中华 民族新文化的创造运动中,未来的理性哲学的明珠正在孕育之中。”然而, 1989 年我和青峰到香港中文大学工作,我的哲学 研究被搁置。漫长而忙碌的中年更是一个消磨雄心壮志的过程。 在 2001 年写的一份札记中,我曾这样问自己:完成《人的哲学》以后,这十几年间我在相关问题的探索上到底有哪些进展呢?专业和细节的学术研究固然重要,然而,如果不去实现现代价值的重建,生命一定会迷失在虚无和以研究为名的死亡等待中,正如一个现代人在市场中以购物打发空余时间那样。 2011 年年底,我和青峰回到阔别多年的北京,开始给企业家和非学术界的思想爱好者做系列学术讲座。在完成“中国思想史十讲”和“轴心文明与现代社会八讲”之后,我终于可以回到哲学研究中来了。2014 年,我开始给北京读书班学员做“人的哲学续篇”的讲座。次年,我又继续做了“整体的哲学续篇”的讲座。在准备授课的过程中,我重温了自己在20世纪 80年代重建中国哲学主体精神的两个出发点。 第一个出发点是用不确定性概念来取代矛盾,以作为辩证法有关世界万物是发展的这一原理的科学表述。第二个出发点是用子系统耦合形成系统取代整体和部分关系。两者结合可以建立一种用于分析有组织的整体为何会演化的方法。我将其称为系统演化论,它可以运用到自然界、社会和认识论中,成为重建具有中国主体性哲学的基础。这些论述我在20世纪80年代相继发表的“系统的哲学”三部曲(《发展的哲学》、《整体的哲学》和《人的哲学》)中做了充分的展开。当时我自信地以为,经过系统演化论中稳态和稳态形成的分析,20 世纪中国人普遍接受的辩证理性可以得到改进。我将其称为中国哲学主体精神的建立。然而,在2015 年准备“整体的哲学续篇” 和“发展的哲学续篇”时,我发现自己过去提炼的系统演化论作为哲学重建纲领,存在着缺环,那就是当时没有认识到生命的演化特别是人、社会及思想的演化和宇宙一般演化法则的不同。 系统演化论的盲区 今天演化的宇宙观已被大多数人接受,但是很多人没有意识到,当我们用演化论说明万物生成和变迁时,常常忽略两个领域的演化和宇宙一般演化法则存在着巨大的差异。一个领域是生命的起源和演化。我最初认为,生命仅仅对应一个自我维系的系统,这个系统必须具有结构稳定性,生命的演化就是自我维系系统的演化,其法则可从系统演化论推出。后来,我发现事情并没有那么简单。关键在于,生命起源于自我复制。生命演化是自我复制的系统稳态的演化,而系统演化论只考虑了稳态,并没有涉及自我复制和稳态的关系。根据不确定性原理,自然界中充斥着各种小概率事件,而一个能自我复制的系统会 让这些小概率事件的影响无限放大。如果把自我复制和稳态维系联系起来,除了得到生命一定会在系统演化中起源外,还有什么呢?20 世纪80年代,我在进行“系统的哲学”研究时, 没有考虑稳态和自我复制的关系,即一个自我复制的系统如何维系自身的稳态,它和一般自我维系的系统演化有什么差别。 另一个领域为符号参与组织的系统。生命演化中最惊人的是意识和主体的形成。从此以后,生命的演化过程不是系统演化论所能覆盖的。如果说一般系统演化进入生命演化必须跨过自我复制的鸿沟,那在生命演化和社会、思想演变之间则存在着几乎不可逾越的深渊。该深渊是人具有自我意识和主体性,正因为主体和真实符号系统的存在,生命系统的演化法则即达尔文进化论,不再适用于研究社会、人的自我意识及其观念。虽然我和青峰在 20 世纪 80 年代将系统演化论引进中国历史研究,但无法用这种方法解释中国思想的形成和变迁。意识和主体性存在的前提是人会使用符号。什么是符号?存在着一个真实的符号世界吗?这是 20 世纪哲学革命一直没有解决的问题,哲学革命的本质正是发现人是符号物种,能用符号来把握万物的存在。在20世纪80年代,我还没充分意识到 20 世纪语言学转向对当代哲学的影响。随着我和青峰探索用关键词统计的方法进行思想史研究,我逐渐感受到创造和使用符号在哲学研究中占据核心位置,也开始反思20世纪哲学革命。 事实上,当一切哲学思考都被归为语言探索时,只有行为主义方向的哲学研究才会生存下来,即根据人的行为去研究其观念和意识。但如果我们把20世纪哲学的语言学转向作为当今哲学的主流,立即就会发现系统论及其相关的哲学一直在主流之外。正因为其在主流之外,它才没有受到 20 世纪哲学革命的毁灭性打击,源于控制论、信息论的系统哲学勃兴就是例子。我发现,把自我复制和稳态联系起来只是一个数学问题, 它是可以暂时搁置的,而如何处理符号真实则超出了我在系统的哲学中提出的恢复中国哲学主体性的两个出发点。也就是说,为了理解这个可以产生主体的演化,系统演化论哲学是远远不够的。我们必须从真实性这一更为基本的层面来认识存在和演化。系统的哲学把存在作为各部分互相维系且演化着的系统, 而真实性哲学则进一步思考存在为真的前提。人是面对死亡的存在。对人而言,死亡不仅是生命的解体,还是真实性的消失。 真实的存在是如何走向一种真假不分的存在的?这是以往哲学没有深入思考过的。我们必须进入一种未知的哲学领域。 对我来讲,这意味着中国哲学主体性的建立从“系统的哲学”走向“真实性哲学”。这是一条从科学出发寻找主体的道路。在《发展的哲学》中我开始将辩证法的矛盾律转为不确定性,从而规定什么是存在和系统;“真实性哲学”则要解决建立中国哲学主体性一个更根本的问题,那就是存在和意识的关系。今天中国人常说,意识只是被意识到的存在。然而,作为存在的系统为什么能意识到自己呢?意识是如何从符号系统中产生的?这个关键问题从来没有被纳入系统演化论中思考过。 我终于发现“系统的哲学”之盲区:在系统演化论中经验对象和数学对象合一,使我们不需要考虑经验真实和符号真实的不同。现在则是要找到探索经验和符号真实性及它们互动的方法, 而主体正是在符号真实的形成中起源的。 在系统的哲学中,我用不确定性取代矛义了存在, 就找到了分析其演化的方法。在真实性哲学中,我首先必须定义什么是真实性,其次分析为什么存在符号和经验两种真实性。 这样才能把讨论追溯到更深的层面,那就是去研究这两种真实 性的起源。我发现,在真实性视野中,不确定性源于两种目标互相排斥的控制。它规定了主体的起源。表面上这是从不确定性向矛盾律的回归,实际上它是把主体定义为可以使不确定性转化为确定性但不去实行之意志。这在把主体从科学真实中分离出来的同时,彻底对其进行除魅。主体的起源就是真实性的起源,我终于发现了真实性和主体自由的关系,这为真实性哲学寻找现代社会的价值基础提供了前提。 为什么哲学要接受现代科学的考验 在拿到《真实与虚拟》一书时,读者可能会觉得奇怪:这本书要解决的核心问题是“什么是科学真实”,它又是从分析“什么是数学真实”开始的。这一切和现代价值的建立及基础探索似乎没有关系,至于它和中国文化的主体精神(道德哲学 的探讨),似乎更是风马牛不相及。为什么我要将其视为重建现代价值论的基础呢?确实,因为“实然”无法规定“应然”,研究事实如何变迁的系统演化论是不可能成为道德哲学的基础的。那么,为什么我坚持真实性哲学对科学真实的研究和道德哲学有关呢? 道德作为向善的意志,其存在是因为主体是自由的。如果主体不自由,那么道德毫无意义。但是,为什么主体一定是自由的?中国和西方道德哲学都没有讨论过。真实性哲学发现真实性和主体自由等价,从而可以成为道德哲学的基础。正因如此,在研究道德哲学之前,首先要研究这种作为“元价值”的“自由”和科学的关系。换言之,如果真实性哲学是对的,那么在用其作为框架重新探索科学真实的过程中,它一定要比系统演化的哲学更有力量,可以解决当今科学前沿的哲学问题。 在此意义上,《真实与虚拟》一书虽没有涉及道德,但它蕴含着道德哲学以及更为广泛的价值哲学的基础。 今天很多哲学家不敢直面现代科学,而是试图绕过科学,去建立一套价值体系,我认为这是一种逃避。当然,并不是说现代价值一定要建立在科学的基础之上。问题在于,如果哲学家无法真正理解现代科学理论,就不可能为现代世界建立一个自洽的价值系统,因为价值系统蕴含着认识论,今天任何正确的认识论都离不开理解现代科学日新月异的发展。我在《消失的真实》中曾反复强调,现代社会的价值危机是伴随着科学的无限制扩张而出现的。今天,哲学家如果仅仅坚守 20 世纪之前科学和人文二元分离的传统立场,并不能保证新建立的各种价值理论的基础不会遭到科技进步的颠覆。 事实上,这一点已被越来越多的人文社会学者认识到了。今天人文社会学者在建立新社会理论和新道德哲学时,已不可能无视现代科学的检验。因此,很多学者提出新的人文社会理论时,直接诉诸现代科学。但能否做到这一点,取决于人文社会理论的哲学基础。举一个例子,2015 年美国学者亚历山大·温特出版了一本书名为《量子心灵与社会科学》的书,提出一套基于量子力学的社会科学。该书出版后,立即有人指出 这是建立在对于量子力学的基本概念的误解之上的。如温特提 出人是行走的波函数,但他并没能清晰解释这个观点,也没 有说明什么是波函数。 事实上,如果一定要用量子力学方法来描述人的行为,首先要规定人和环境(严格来讲是人行为的观察者)的关系,即找到算符。借由算符可以定义出“本征态”与“叠加态”。人的行为可以是该关系中的“本征态”,当关系改变时,原“本 征态”有可能转化为“叠加态”。两种算符互斥时,概率会出现在“本征态”向“叠加态”转化的过程中。温特研究的问题, 不仅是对现代科学理论的一知半解,还表明,因为量子力学相应的认识论法则从来没有被哲学阐明过,人文社会学者才会犯这样的错误。 我认为,把量子力学方法运用到社会科学无可厚非,但运用的前提是懂得量子力学和哲学的关系。这一切都说明当代人文社会学者提出社会人文理论时,需要一种能包容现代科学理论的哲学。如果不存在这种哲学,就无法建立和现代科学兼容 的现代社会价值理论。这意味着新世纪哲学探索必须从分析科学真实开始。也就是说,建立真实性哲学以恢复中国哲学主体精神的第一步不是去从事社会价值和道德哲学研究,而是让哲学接受现代科学的检验。21 世纪的哲学必须是一种可以和现 代科学日新月异的发展并存、不会被新科学理论和高科技颠覆的哲学。 虚拟世界和本体论的消亡 让真实性哲学的基础接受现代科学的检验,对我来说绝不是一件轻松的事情。因为自 30 年前提出系统的哲学后,科学 和技术出现了翻天覆地的变化。除了生命科学仍保持在系统演 化论的架构之内,下列三个方面是系统演化论宇宙观无法把握的。 第一个方面是现代宇宙学神奇的进展。在黑洞和引力波相 继被证实的同时,几乎不能用实验检验的暗物质和暗能量对科学家熟悉的认识论构成史无前例的挑战。这些看上去无法用实验检验的东西不仅发生在经验世界,还出现在物理学和宇宙规 律最前沿的研究中。无论超弦理论的数学有多美,无论它是否 正如其宣称的那样已经实现了物理学理论的统一,它和经验世 界似乎都没有关系。这是一个物理学无法回避的问题。 第二个方面的巨变是从机器学习开始的人工智能迅速发展。 自从神经网络学习系统被发明,当代人生活在人工智能的惊喜和恐惧之中。惊喜的是人的很多智能被机器取代,人工智能正 在成为人类获得各种知识不可取代的工具。恐惧的是意识或许会在某一天于人工智能中涌现,人类将面临机器的统治。意识、主体性和科学技术究竟是一种什么关系?这个问题已经被严峻地摆在科学家面前了。 第三个方面是虚拟世界和元宇宙。虚拟世界在 20 世纪只是科幻作品的想象,至多是电脑游戏。今天它正在成为人类经验生活的一部分。根据本体论哲学,虚拟世界只是我们经验的 一个数学模型,作为我们通过电脑感受到的电子幻觉,虚拟世 界不具有经验的真实性…… 1.知名学者、思想家金观涛新著,“真实性哲学”系列方法篇,《消失的真实》续作——为后真相时代提供不会被科技进步颠覆的哲学。 2.延续前著提问,为应对现代性危机,后真相时代人心浮躁、意义丧失、真假不分的困境提出新的哲学方案。破除科学与人文割裂导致的科学主义幻想,建立科学认识论新框架。 3.为厘清现代性的困境,要回到“什么是科学”的基本问题,讲清科学给现代社会带来了什么。在此前提下从哲学视角审视现代科学各领域,包括元宇宙、人工智能在内的前沿科技进展。关于元宇宙是否为真,人工智能能否跨越意识鸿沟的问题,将在此过程中得到解答。 4.出色的哲学思辨力,深阅读思想操练,重建人文与科学的对话,应对现代人生命意义的迷失和认知焦虑。为现代社会价值基础提供可能的方案,寻找一种将科学、人文社会和艺术统一起来的理论,对抗心灵的野蛮化,重塑人文精神。 5.附赠《跨越35年的对话——金观涛&刘擎对谈录》手册,收录1988年、2022年两次长篇对谈,时隔35年,看两代学人对人文精神的思考,对生命意义的追索,对青年的寄望。