出版社: 文化艺术

原售价: 26.00

折扣价: 17.07

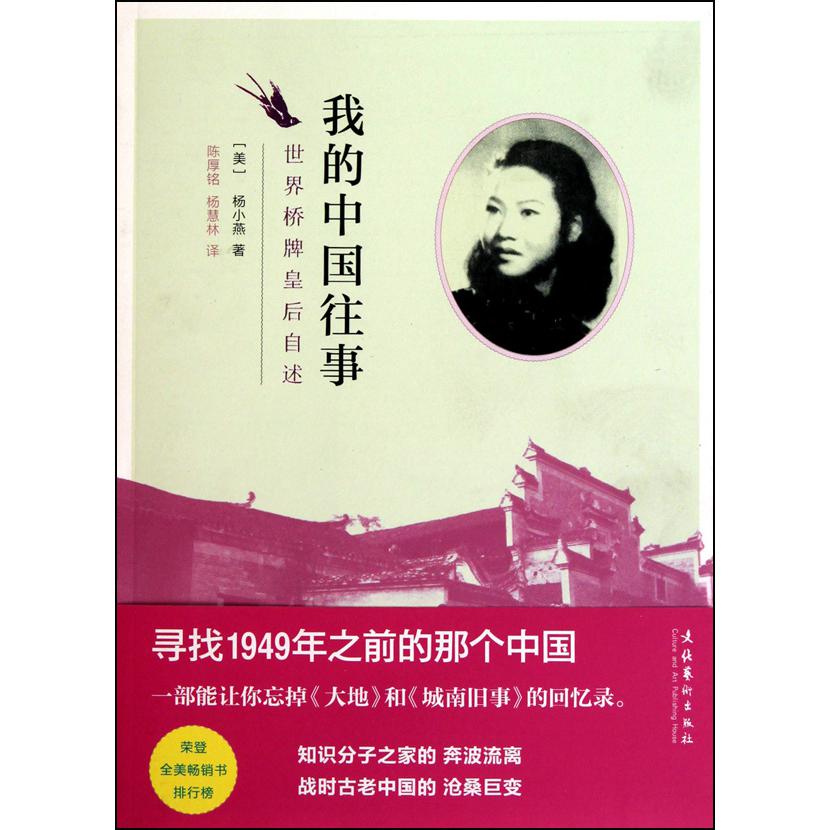

折扣购买: 我的中国往事(世界桥牌皇后自述)

ISBN: 9787503946028

杨小燕,著名美籍华人,世界桥牌皇后,1930年生于北平,1949年只身赴美独闯天下。1979年起横扫美国桥牌界,曾与里根、邓小平、万里等搭档打桥牌。其父杨开道为著名学者,曾任教于燕京大学、复旦大学等,与司徒雷登交好。

整整三十二年,我没再见到亲人。从一九四九年的那个秋天一直到七 十年代初,美国人和中华人民共和国的公民之间,不可能有什么直接的联 系。然而即使在“文化大革命”以及随之而来的政治解冻以后,即使我每 个月都通过香港给家里寄信、寄钱,母亲也从不给我回信,而是宁愿让小 惠寄给我一点简单的乡音。我相信这绝不是由于某种个人的怨恨,而是由 于多年以来日积月累的恐惧——现在连中国人自己都把那个年代叫做“浩 劫”。 一九八一年九月,当我面对面地见到母亲的时候,她仍然对我们分别 的那些日子只字不提。但是,我始终都从台湾和香港的亲戚、朋友那里, 听到许多令人不安的消息。小惠的一生简直是一连串的悲剧:一九四九年 六月上海解放的时候,李新明为了躲避暴力的种族偏见逃往法国;母亲很 快就给她找了个丈夫,而在她那不合法的孩子诞生之前的三个月,丈夫又 遗弃了她。“文化大革命”期间,她被拉到街上百般羞辱,接着被送到西 部的一个农场,最后在贵州省的一所小学当了音乐教师。红卫兵也让父亲 在劳改营里干了四年,因为他是“反动学术权威”,后来又在他曾经担任 领导的武汉图书馆把他贬为普通职员。小菁接受了一年“再教育”,然后 被派到四川的一个研究室当了土木工程师。只有小英逃避了“下放”,她 是个医生。 母亲是绝不谈论这些事的。“这个不许谈!”我到中国的第一个晚上 她就小声告诉我,还让我也把声音放低点,因为居民委员会主任的家就在 隔壁。甚至谈起我自己的生活时,也采取了一种最为扼要的方式。她提的 问题既含糊又笼统,似乎只是出于礼貌才问的。 我向母亲解释说:我根本没有到那家世界贸易公司就职(其实这些话我 早都在信上说过了),而是直接考进了哥伦比亚大学的护士学校。过了不到 一年,我就和沈昌瑞结了婚,然后在贝利沃和西奈山两家医院里实习,当 了个负责分药的护士。我和昌瑞做了十八年夫妻,生了三个孩子,两女一 男,接着又和和气气地离了婚。一九六八年以后,我成了魏重庆的夫人, 非常幸福。母亲想知道的只有这么多,她再也不想增添更多的负担了。 同父亲在一起的时光也使我感到痛苦,然而这是另一种痛苦。我到家 的第一天,就给他插了导尿管,因为他的膀胱胀得厉害。他的舌头也肿得 很严重,根本说不出话来。可是我在他床边坐了整整两天,用安慰的声音 不停地为他讲述我觉得他想知道的一切:他的三个外孙,我的丈夫重庆, 还有我那些护理和临床管理的工作。我真不愿意看见他那么痛苦。他侧卧 在床上,穿着一条单薄的棉裤和一件破旧的上衣,那上衣的袖子连他瘦弱 的手腕都遮不住。他的床简直根本不能算是什么床,而不过是用两把椅子 支起块光木板,上面再铺上层薄薄的棉垫。他脸上、手上的皮肤都透着病 态的灰黄。 第三天,我终于说服当地的官员,准备让父亲在次日上午住进武汉医 院。在那家医院里将有全省最好的医生来会诊,确定父亲那已经癌变的前 列腺是否还可以动手术。不过我已经感觉到:他大概永远也不能回家了。 我真不知道母亲的那些朋友究竟还想不想走了!她们一坐就是几个小 时,不厌其烦地看着我的相册,跟母亲闲聊一些我毫无兴趣的事情。我回 到家里的这几天,越来越感到房间狭小,自从母亲让我在香港给她买下的 货物寄到以后,屋里简直连走路的地方也没有了。我需要一个人待一会儿 。 “你到哪儿去,小燕?” “到院子里转转,妈咪,父亲睡着了。”看得出来,我离开屋子使她 很不满意,她正想在众人面前炫耀我呢。 真是难以相信母亲会住在这儿——我上一次见到她的时候,这位阔太 太还在上海住着一套十三问洋房的寓所。我沿着那条旁边有七户人家的公 共走廊,慢慢地走着、走着,不知走了多少遍。走廊的一端有扇破木门, 通到大街上;另一端是个半遮着天棚的庭院,七户人家的公共设施都堆在 那儿:一只黑色的铁炉,一个木框的厕所,在正对着我父母那问住房的墙 角,还吊着这里唯一的自来水龙头,龙头架早已生满了铁锈。 最后,那些客人总算走了。当她们排成一队,跟我擦肩而过的时候, 我们彼此道了晚安。她们盯着我看的那副样子,跟我这几天见到的所有人 一模一样,就好像我是一种什么奇花异草似的。这次旅行,我只带了矮跟 鞋和朴素的、黑色的衣裙,但这显然也是白搭——我跟她们不一样,从可 以想到的任何方面来说,我们都变得格格不入。 我重新走进屋子,看见母亲像往常一样坐在她那把破烂的靠椅里。她 从茶几边转过身子,看着父亲;父亲正艰难躺在床上,已经睡着了。 “妈咪,”我说,“咱们干吗不谈谈呢?就咱们两个。”她好像没有 听见我的话,甚至当我坐在了对面,她还是没有意识到我的存在。母亲本 人的气色也很不好,虽然她的皮肤还是那么细腻、光滑,她却显得枯萎了 ,显得在多年的磨难中垮下来了。 “妈咪!”我又轻轻地重说了一遍。 “现在不谈,小燕。” “可是等他们明天早晨把父亲送到武汉,我就得走了!” “是啊。”她叹了口气,仍然死盯着父亲。 “我请求您。”我说,决心要跟她谈谈。 她无力地把脸转过来,“求什么,小燕?” “我原来希望一切都不是这样的,我觉得咱们之间还是隔着那么远。 ”她什么也没说。“您能多跟我谈一谈您的生活吗?” “我不明白你指什么。” “什么都行!”我说,“三天以来我还没真正听您说过什么。您不是 忙家务,就是向邻居夸奖我的孩子,要不就满怀信心地说几句父亲的吉利 话,其实咱们都明白他的病已经没多大希望了。” “你可真变成美国人了,小燕,这么自信!可是我得告诉你,我还不 知道这是不是对你的路呢。”我欢迎母亲的挖苦,因为它猛烈地震撼着我 ,使我又体会到真正的感情。“你知道,”她说,“我老是奇怪昌瑞为什 么丢下你。” “他并没有丢下我,十多年前我就写信告诉过您,是我们共同做出离 婚决定的。” “是的,”她继续说着,好像根本没听见我的话,“我想象不出他会 欣赏你身上这股劲儿,这股咄咄逼人的劲儿。” “您说得对,他是不欣赏,他思想太守旧,只会把我的坦率看成一种 缺点。可是跟重庆在一起就大不一样了,他从不因为一个女人的力量而感 到威胁。”母亲抬起眉毛,点了点头,便又转过身去。 我知道,我们之间的会晤算是结束了,母亲甚至连同我争论的兴趣都 没有。不过如果我可以相信她对她那些朋友说过的赞誉之辞,那么我最终 还是实现了她的期望:嫁给一个富有而显赫的男人,一个美国的船主,这 意味着我已经达到——或许还大大超过了她那条成功的准绳。然而此刻和 她坐在那间凄冷的小屋里,我却不知道我们究竟给过对方什么,又从对方 那里得到过什么?我想,只凭现在围在她身边的那六、七件家用电器,她 能了解我什么呢?我从她身上又得到了哪些永恒的思念呢?甚至连我继承 下来的旺盛精力,也是苦乐参半啊。在我从业的那些年里,我把自己逼得 太苦了,为了帮着维持家用,我常常在医院里加倍地值班。对待孩子我也 是处处小心,二十年中尽量不使母亲在我们姐妹身上犯下的错误重演。此 外,我还总是觉得自己不得不从朋友那里寻求赞许——这我当然要直接归 咎于失去的母爱。 “我们之间的事不会再改变了,是吗,妈咪?” “恐怕是的,”她活动了一下肩膀上的肌肉,疲惫地笑了笑,“好了 ,睡一会儿吧,小燕。” 不到一个星期父亲就去世了;过了没有一年,又轮到了母亲。当我现 在回忆起我们共同度过的最后几个小时,印象最深的不是父亲那慈爱的目 光,而是母亲那惨淡的笑容。因为那一刻我从她脸上看到的,正如我自己 感到的一样——那是最后的解脱。P7-11