出版社: 九州

原售价: 68.00

折扣价: 52.32

折扣购买: 帝国丽影:英国画家笔下的晚清

ISBN: 9787522529240

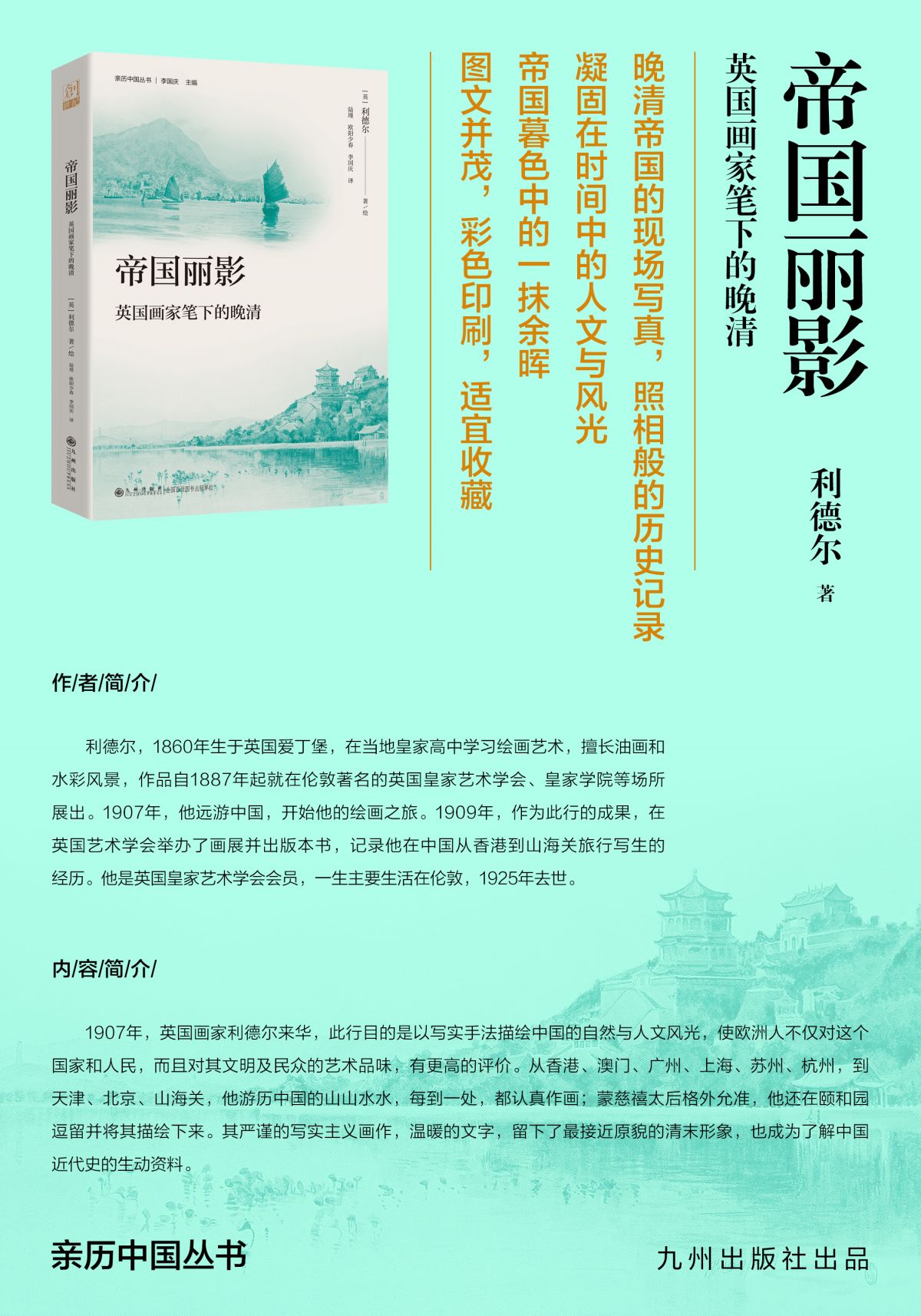

利德尔,1860年生于英国爱丁堡,在当地皇家高中学习绘画艺术,擅长油画和水彩风景,作品自1887年起就在伦敦著名的英国皇家艺术学会、皇家学院等场所展出。1907年,他远游中国,开始他的绘画之旅。 1909年,作为此行的成果,在英国艺术学会举办了画展并出版本书,记录他在中国从香港到山海关旅行写生的经历。他是英国皇家艺术学会会员,一生主要生活在伦敦,1925年去世。

描绘中国:画家的使命 中国之名如雷贯耳,我对她向往已久。我这次的中国之旅纯是为了作画,并以本书来努力传达我作为画家对她的印象。偶尔听说,常住或访问中国之人曾作过一些素描,我也亲眼见了一些。但是我还从来没听说过有人有意制作系列的图画,来展示我们欧洲人熟知或感兴趣的中国;如果不能是全部,至少也是部分的中国吧。 在一定程度上可以说,我所描绘的仅仅是那些较为著名的地区。这是因为那些不太知名的地区虽然同样秀美,目前还不足以引起公众的兴趣。再者我预先就充分意识到,在中国作画困难重重,即使是在我到过的这些地区。事后证明那确实不是多虑。 中国人有极高的艺术天赋,但是在大多数我工作过的地区,他们还都从未见过在室外写生的人。如果一个中国人,穿着他们民族特有的服饰,在我们的大街上支个画架画画,会招来多少人围观啊。只需这样一想,你就能多少理解我所经历的场面了。我得要应付和讨好大群好奇的当地人,有时则须说服官员允许我作画。在我看来,他们总是认为来画画的外国人一定心怀叵测,画的不是地图就是什么计划图。 拒绝和排斥是我所经历过的重重困难之一,不让我入颐和园作画只是最强烈的一次。我以极大的耐心、坚持不懈的精神,花了很长时间来说服那些学富五车、位极人臣的高官,甚至恳请慈禧太后,才终于获得恩准。获准之后我就出了名(还有,恕我自吹,为人所喜爱),这些官员也就相应地优待有加了,而我这方面的困难也被尽可能地减少了。 其次是与气候抗争,那也并非易事。我得在严寒与酷暑中工作,有时湿热难当,有时又干燥无比,仅是保证画纸与颜料能正常使用就够让人头疼的了。 按旅程的先后,我游历并描绘的地方主要是南方的香港、广州、澳门及其周围地区。上海是另一个中心,从那儿出发,我游访了苏州、太湖(意即大湖)地区、平湖、嘉兴,还有杭州及著名的西湖。在北方,我去了北戴河、山海关、天津,最后是北京及其举世闻名的宫殿和庙宇。 中国的幅员是如此辽阔,到处是胜迹美景,一位艺术家也许用功多年也只能撷采到各地的一点精华。我此行历时仅一年,因此只能量力而行,把许多值得描绘并向世人展示的美景,留待将来可能的重访之时再画了。我敢说,如果能看到更多以写实手法描绘的这个伟大帝国的自然与人文风光画面,欧洲人不仅对这个国家,而且对其文明及民众高雅的艺术品位,都会有更高的评价。 相信本书的出版会让人们认识到,我在这方面充当的是一个艰难的先行者的角色,多少消除了一些对中国人的疑虑,并且是带着对他们的巨大敬意与好感回国的。 我的日本之行是一段酷热苦干之后的假期,所以很短暂,但我还是情不自禁地在艺术方面对这两个国家作了比较,并偏好中国(当然是我的一孔之见)。随着旅行设施的完善,中国一定会成为至少是富人的旅游度假胜地。 我的中国之旅得以成行,归功于在国内与在中国的朋友们的帮助和建议。借此机会,我谨向他们表示诚挚的谢意。还要感谢我在香港、广州、上海和天津的东道主的盛情款待,感谢英国驻北京公使馆的公使与职员们,以及我在中国的许多朋友的帮助。最后,同样要感谢那些给了我很大帮助、对我描绘他们国家美景的努力极为赞赏的中国绅士们。 在本书的创作过程中,我亏欠爱妻甚多,她对我的帮助是无可比拟的。 第四章 广州—珠江(节选) 中国,尤其是广州的船民自成一景,其他任何地方都达不到如此大的规模。成千上万的船只聚在一起,一刻还挤挤挨挨,另一刻却都生龙活虎,万舸争流。 这是多么奇特的场景啊!各色船只,船尾高翘的大帆船也好,极小的舢板也好,成了这一群群男女老少的家。他们在船上生老病死,有的到死都不离船到岸上安葬,而将自己最后的安息之地选在了水底。远近都是船。盖船篷的材料五花八门,从装配合适的船篷盖,到将就铺在弯棍搭成的架子上的席子都有,前者还垂下一点以起到更好的遮挡作用。它们似乎都很安静,突然,有一把桨划动了起来,或有桅杆和船帆升起。一艘船在船堆里推搡着挤出来,船群也随之骚动起来,通常还伴以高声谈话,然后它才驶进航道,开始旅程。 在东方,所有本地船都画有眼睛,中国人的理由是—— 没有眼睛,就什么也看不见, 什么也看不见,就无法航行。 住在广州的洋租界沙面,如果不是能远眺到江上的船民的话,你可能会以为身在欧洲。沙面原只不过是一片泥滩, 现在则是规划整齐、如花园般的住宅区。道路铺设平整,网球场边有浓密的菩提树遮阴。但穿过小岛眺望港湾另一边的老城,你会意识到这是中国众多人口稠密的城市之一部分。又会见到大群船只,装了各种农产品,驾船的人男女老少都有。有的船由船尾的蹼轮驱动,船工用踏车带动蹼轮;有的用单橹;还有一些小船竟然是用脚划,船工坐在船上,就像我们用手似的,用脚趾抓住船桨。这种船也是最快的,我想多是用来运送信件。 跨过英格兰桥就是广州,中国南部最有传统风味的城市。那些别具一格的小街上几乎遮天蔽日地挂满了各种漂亮又奇异的招牌。街道狭窄昏暗,潮湿易滑。拥挤吵闹、行色匆匆的人们都专注于自己的事情。但还是抽空瞟一下我这奇装异服的洋人,有时带着怀疑的神色,但大多数时候是觉得好笑。 但是还得小心,如果没有向导的话,走几分钟你就糊涂起来,然后就彻底迷了路。这里的街道无疑是全世界最有特色的。将来等人们对洋人的怀疑消去后,某些造诣高的画家手中的画笔会证实这一点。当时因反英情绪盛行,我无法在街上支画架,还被警告不要招来人群。 我们一路颇费周折,走了好几条街,看了寺庙和其他新奇景物,还逛了各种店铺。店里有卖精美的刺绣背心的,有从事将翠鸟羽毛镶嵌到银器上这样精巧的装饰工艺的。 你踱入一间店铺,店门在身后关闭。你正疑惑下面会发生什么,伶俐的年轻男店员已开始向你展示早就吸引你的商品。可能还会敬上一杯不加糖或奶的绿茶。虽然你对泡茶的水质有些怀疑,但还得喝下去。讨价还价是很普遍的事,没人会按报价付钱,中国人是欣赏那些懂得怎样杀价的顾客的。 这一切都多么奇特啊!与世界上其他地方的景物是多么的不同啊! 第七章 上海老城 城墙边的“布头庙”因常被中国商人用作曼彻斯特布匹的交易场地而得名。它飞檐翘角,是典型的中国南方建筑。窗户呈贝壳形,窗框雕刻精美,每扇窗扉中央都镶有一小块方形玻璃,以便透入更多光线。 有游人说上海老城没什么可看之处,我只能说这些人完全缺乏对独特而美妙的事物的欣赏能力。仅是我提到的这些街道和建筑就值得好好花时间观赏。它们是如此独具特色, 充满魅力! 读者朋友们一定可以预料在这样的环境中作画不是件容易的事情。我必须承认开始确实遇到了相当大的困难。我的朋友帮我改装了一座轿椅,既遮阳又保证作画时所需的光线。它可升高,这样我坐着时,视线可以掠过一定会聚拢来的看客们的头顶。我找人把它搬到新马路,不用的时候寄放在附近的一座庙里。 没等我开始工作,麻烦就来了。人群聚拢来,虽然我的仆人和不少追随者极力想让他们保持一定距离,但无法阻挡人们强烈的好奇心。“这洋鬼子在干什么?为什么他坐在一个遮了白布的椅子上?”(白色是丧事用的颜色)我完全忘了白色在这里代表丧事,毫无意识地用了白色棉布来遮椅子。如果他们猜想里面有具僵尸的话,很快会发现这僵尸还活得好好的。 很快来了一位穿着古怪制服的本地警察。他将人群拨开, 上来仔细查看我正画着的画,然后神色严肃地大步走了。片刻工夫他带了个同僚回来,两人重复了以上动作,同我的仆人聊了聊后就离开了。我继续安静地工作,很快画面渐趋完整,人们看出描绘的就是眼前的景色时,他们感兴趣极了。 第二十五章 获得敕令(节选) 我在北京滞留了几周后,热河的朋友来信说,那里的官员被告知,我是去那里绘制地图和设计图的,因此不允许我进入行宫。这证明中国官方误解了我希望做的事情,因此我决定再尝试一次。我来到公使馆,向一位秘书解释了我的想法,问他是否能给我介绍一位能懂得我的作品的中国官员, 也许他能够将我的作品推荐给外务部成员看,向他们解释我希望的是什么,然后请求获得在颐和园绘画的许可证。 事情进行得非常成功,我被引见给了刘玉麟。他是一位十分开明的绅士,去过许多西方国家,是一位艺术品收藏家。他非常和善,马上兴致勃勃地看我的作品,并且向我许诺, 将我的一些画展示给外务部,但同时他并不让我抱有太多的希望。他问我:“假设你得到许可证,你可以送一幅画给慈禧太后吗?”我同意了。我懂得我在要求得到一种以前从来没有被赐予过的特权,也正是这个原因,我就更加坚定决心要得到它。几天后,我的画被退还到了公使馆,同时附带的信件说外务部已经看过并且非常喜欢这些画。仅此而已。 正好这个时候,公使馆在举行一个小型展览会,展出北京业余艺术家各种各样的作品,我的一些画也一起展出。我惊喜地发现,在参观展览会的观众中,不仅外国人而且中国人也对我的画产生了兴趣。我想,这些都有助于将我的作品展现给中国官员,开始有了实现我的愿望的信心。公使现在也告诉我,袁世凯许诺将代表我去与慈禧太后接触。许可证必须由她直接赐给,没有其他人可发放这种特权。人们向我建议,两手空空地递交请求不如手上拿点其他东西。我说我已经同意,如果我能获得许可证,我会送一幅画。既然如此, 我还不如现在就将画送去。因此,我从许多画中选出一幅, 送到了外务部,请其转交慈禧太后。 一天深夜我回到家中,发现刘玉麟先生送来的短信,他私下告诉我慈禧太后那天上午已经下了一道敕令,允许我进入颐和园。不久,同样的信息也通过公使馆传达给了我。得到我在中国最想要的东西,真是喜出望外。 1. 彩色印刷,尽可能还原作者绘画作品。其中的几幅作品曾在拍卖市场出现。 2. 除作者40余张绘画作品,本书并收录刻有作者中文名字“李岱洛”的中式印章;当时的外务部发给作者的护照,上有作者的中文名字李德尔,以及作者到北京热河承德游历绘画的目的;慈禧太后特别“允准英画师进颐和园绘图”的照会,名字也是李德尔,规定了具体的进园时间。这些都是珍贵的史料。 3. 作者本人对中国怀有深厚好感,其家族与中国有很深的渊源,其文字和画作都洋溢着他对中华山水和中国文明的深深敬意,书中每一章都可以作为一篇单独的游记品读和欣赏。