出版社: 北京日报

原售价: 79.00

折扣价: 49.00

折扣购买: 书店四季:书店日记2

ISBN: 9787547739921

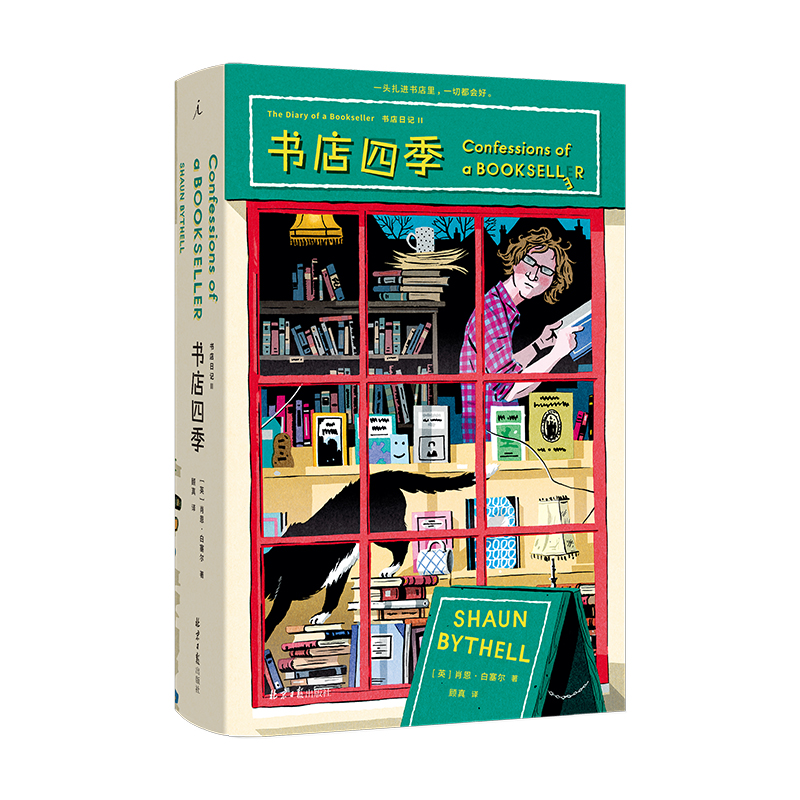

◎ 作者简介 肖恩?白塞尔(Shaun Bythell)是苏格兰蕞大的二手书店、一家名叫“书店”的书店的店主,他也是威格敦图书节(Wigtown Book Festival)的组织者之一,著有《书店日记》《书店四季》《书店里的七种人》等。 ◎ 译者简介 顾真,编辑、译者。译有《书店日记》《猎书人的假日》《小夜曲》《长眠不醒》等作品。兼作随笔、评论,以笔名“迤逦鸦”为《澎湃·上海书评》撰写专栏,其他文章散见于《文汇报》《书城》《外国文艺》等。

? 暴雨卷土重来。妮基这种潮人嘛,照例是要迟到的。就连她的黑色滑雪服也挡不住雨——她像一头愤怒的海豹一样猛推开门,把风雨关在外面。店里曾有两个全职员工,一个兼职员工,妮基是剩下的独苗。她是个挺好的朋友,尽管我们在很多事情上观点不同……她觉得我是书店走向成功的绊脚石,从来不听我的指示,而是选择把自己当成老板来做事。 ? 有种人一心觉得人人都打定主意要占他们便宜,而且他们明显认为,把一个人愿意出价购买的东西免费送给另一个人是在以某种方式惩罚那个出价的人。世界并不是这样运转的。 ? 所谓“书螺旋”,是堆成螺旋状的两列书,中间各装有一根贯穿的铁杆,书店门口两侧各放一个。以前我是用真书码堆的,再在外面裹上玻璃纤维树脂,可没过几年就需要更换新的,所以我问诺里——前店员,现好友,混凝土万事通——能否用混凝土“书”代替真书。在一次又一次有客人喜欢跟我开的许多个“玩笑”里,重复最多的也许要数:指着那列书最下面的某一本,问我:“我能买那本吗?” ? A. G. 斯特里特在威尔特郡务农,以1930年代的农业生活为创作题材。他的作品在当年极为风行,不过就像许多其他人的书一样,如今已相对乏人问津。偶尔还会有人要买他的书,但这种需求的频率正逐渐减缓,犹如一只濒死的动物呼吸间隔越来越长。 ? 4点钟,我妈过来告诉我书画店的杰西今晨去世了。她决定把杰西离世的噩耗告诉艺术班的学员伊莱恩(聋得厉害,是我妈的老朋友),这稍稍减轻了此刻的沉重感。不知道是怎么回事,总之伊莱恩完全会错了意,以为杰西准备退休,安娜将要接过她的生意。她认为她听到的是好消息,说道:“噢,真是个特大喜讯。” ? 哪怕对于一年中的这个时间来说,今天也算是冷清的,不过当我看到——都已经打烊半小时了——夜色渐浓的天空中依然透着些许白昼的光亮,我又一次感到未来充满希望。随着二月一天天过去,我们体验了走出黑暗深渊的振奋与欢欣,经历十二月悲苦而颓丧的绝望也几乎是值得的了。我记得几年前有一次同我妹露露聊天,她当时一直在旅行,便跟我谈起了她在厄瓜多尔还是秘鲁,也可能是智利北部度过的时光。我问她,她在那边过得开不开心,她的回答跟我的预期完全相反,她说那边靠近赤道,所以夏天里最难受的是白昼太短。她想念苏格兰夏天漫长的傍晚,六月里,晚上10点钟太阳才落山,不像在那些国家,一年大部分时候傍晚6点就没太阳了。我让她别忘了,在苏格兰的十二月,太阳是下午四点落山的,可即便如此,她还是坚信——对她而言——为了换来夏日无尽的傍晚时光,这番辛苦是值得的。 ? 今天弗洛在店里。她是在我隔壁开店的杰恩的女儿,这些年来断断续续(主要看她是否有空)为我工作。她是个学生,堪称刁蛮任性的化身。今天她说的第一句话——看到柜台上有块脏抹布——是:“那是妮基的围巾吗?” ? 我记得刚买下书店不久,约翰·卡特告诉我他有个相识的同行说他不明白为什么他坐拥价值100,000镑的书,却好像从来赚不到钱,他为此深感悲哀。约翰以他独有的务实智慧回答道:“因为你要的不是价值100,000镑的书,你要的是100,000镑。” ? 下午3点,一个五口之家来到店里。那几个孩子当着父母的面在放古董书的区域里一边走路一边粗野地乱翻乱抓,这时当爸的才注意到要求顾客轻拿轻放书籍的告示,大声念了出来,然后终于制止了他们。不看到那张告示,他就想不到这一点,也是离奇。不知道他眼镜片的内侧有没有刻上“记得呼吸”。 ? 去厨房泡茶的路上我倒了大霉。一个穿着灰色涤纶长裤的大胖子老头弯腰看低处书架上的一本书时,我正好从他身旁经过。这是我平生第一次看到清晰可见的三角裤轮廓,衷心希望这也是最后一次。 ? 一个留胡子、扎马尾辫、撑着一副拐杖的大个子男人在店里横冲直撞转了一小时,不停把各种东西打翻,完了还看着我,说:“那真的跟我没有关系。” ? 冬天常常会发生这种情况:我正在店里干活,听到门开了,以为有客人来,但在一年的这个时候,来的更可能是一个刚好路过的当地居民,此人看到船长——就是那只猫——坐在店门外盯着门把手,就把门打开一部分放他进来,随后又关上门。今天有三次。 ? 午饭后我去文森特的加油站给车加了油。这些年来,跟不上时代的也就剩文森特了,他到现在还允许打欠条加油,某些人会趁机占他便宜。他为人善良得不可思议。最近他听人劝装了一台信用卡机,因为人们(主要是游客)常常在加完油后才知道他那儿不能刷卡,只好再开车去取现金来付油钱。他装了刷卡机后我第一次去加油,我按密码的时候文森特并不转头看别处,而是始终握着机器,还问我密码是什么,随后替我输了密码。后来他知道了,密码其实应该由持卡人来输,但顾客按密码时他依然会以热切的眼神盯着刷卡机。 ? 打交道碰上这类人是最糟糕的,我总觉得,说到底这无关他们省下的那微不足道的1镑钱,要紧的是权力。这是谁说了算的问题。不管你是古董书商、农产品供应商还是卖车的店家,顾客要的是在交易的动态里感觉自己占据主导。就是这类人,他们买了两本书就要求“批量折扣”,他们下馆子从来不给小费,他们会以去刚遭受恐怖袭击的地方度假为荣,“因为更便宜”。 ? 下午两三点,有个叫亚当·肖特的退伍军人来到店里。他正逆时针绕英国海岸徒步行走,而且已经走了366天。他需要一张床过夜,我们就把他安顿在了仓库里,虽然条件相当简陋,他却好像挺高兴。我忍不住想,他刚好在白昼最短、天气最糟的时候来到英国北部,这种行程安排好像不是最合理。 ? 一个大块头男子带着一条小不点狗(比船长小)在情色书区域流连了半小时,随后转移到了神学书那边。 ? 一个扎马尾辫的客人买了个书店的帆布袋。他那根辫子挺立在头顶附近,让靠脖子的半圈头发带上了点鲻鱼头的味道。我考虑再三要不要把袋子卖给他,因为他背着我家的袋子出去,吓跑的人恐怕会比吸引到的人多。 ? 当地人不会说自己“来自”一个地方;他们说他们“属于”一个地方,仿佛地方拥有人似的,而不是人拥有地方。珍妮塔(负责书店和这栋房子的保洁)在威格敦住了大半辈子,可她会说她“属于”莫克朗,离这儿大约8英里的一座小村庄。我在当地长大,但母亲是爱尔兰人,父亲是英格兰人,我总觉得——虽然我生于盖勒韦——我永远没法真的说我“属于”这里。倒不是我没有这种感觉,主要因为有资格这么说的人都形成了一种观念,你家得在盖勒韦住上几代人,你才有资格感受到对这片土地的认同。 苏格兰“书城”威格敦有一家开了二十年的二手书书店,名字就叫“书店”(The Book Shop)。书店门口伫立的“书螺旋”石雕,店主肖恩手写的吐槽小黑板,日常看店的黑猫“船长”,还有手持“Death to Kindle”马克杯的肖恩本人,成了当地一道独特的风景。威格敦位于盖洛威的偏远海岸,“即便对于苏格兰游客来说,步行或者自驾进入盖勒韦地区都有一丝冒险的意味,因为苏格兰再没有哪个地方这么远离人们常走的道路”,但随着一批书店的陆续到来,一度衰落的工业小镇也迎来了新的命运,当地每年组织的威格敦图书节,吸引成千上万的爱书人来到这里。 ★横扫国内各大榜单的书市黑马、“豆瓣2019年度图书No.3”《书店日记》之续篇,《华盛顿邮报》《纽约时报》《出版人周刊》《卫报》《科克斯评论》等权威媒体再发长评力荐——人气书店毒舌店主的吐槽与告白,现实版英剧《布莱克书店》,英式冷幽默的当代书业生存实录。 ★从《日记》到《四季》,从“书店”到一整个古怪有趣的威格敦“书城”——吐槽精准、善于捕捉滑稽荒诞的肖恩,笔下的威格敦却浸透着社区感和人情味。在这座偏远小镇,没人要求你做个“正常人”。怪咖友邻和不速之客频频登门,镇上的各种店铺与社区互相滋养,形成一股磁场,吸引着在别处格格不入的“怪人”前来旅行和居住,甚至成为他们精神上的故乡。 ★ “书店老板多半缺乏耐心、偏执、厌恶交际”“上门来的许多人不管跑到哪里都是讨人厌的那一类,只不过书店给了他们特别的机会表现”——读完肖恩·白塞尔关于奇葩顾客的描述,居然还有人胆敢跨过他的门槛,这一点堪称“奇迹”。本书足以打击任何文青想要运营书店的白日梦,却也完全可以让人领会不沉迷于互联网的文艺生活可以多么丰富精彩。跟随肖恩漫游书城,领略书籍流转中的百态人生,“一头扎进书店里,一切都会好”。 ★ 中文版封面采用原版插图设计,内封烫印驻店小猫“船长”小像,定制超细书签带和封面主题色环衬页,随书附赠“船长”看店纪念卡片(2款选1,随机赠送)。

| 商品名称:书店四季(精)/书店日记 | ||

| 作者:(英)肖恩·白塞尔|责编:卢丹丹|译者:顾真 | 定 价:79 | 开本:32开 |

| 出版社:北京日报 | ISBN号:9787547739921 | 页数:453 |

| 出版时间:2021-08-01 | 版次:1 | 商品类型:图书 |

| 印刷时间:2021-08-01 | 印次:1 | |

书籍目录

一月 001 二月 041 三月 079 四月 117 五月 159 六月 201 七月 233 八月 265 九月 301 十月 341 十一月 375 十二月 407 尾声 445 译后记 447

试读内容

暴雨卷土重来。妮基这种潮人嘛,照例是要迟到的。就连她的黑色滑雪服也挡不住雨——她像一头愤怒的海豹一样猛推开门,把风雨关在外面。店里曾有两个全职员工,一个兼职员工,妮基是剩下的独苗。她是个挺好的朋友,尽管我们在很多事情上观点不同……她觉得我是书店走向成功的绊脚石,从来不听我的指示,而是选择把自己当成老板来做事。

有种人一心觉得人人都打定主意要占他们便宜,而且他们明显认为,把一个人愿意出价购买的东西免费送给另一个人是在以某种方式惩罚那个出价的人。世界并不是这样运转的。

所谓“书螺旋”,是堆成螺旋状的两列书,中间各装有一根贯穿的铁杆,书店门口两侧各放一个。以前我是用真书码堆的,再在外面裹上玻璃纤维树脂,可没过几年就需要 换新的,所以我问诺里——前店员,现好友,混凝土万事通——能否用混凝土“书”代替真书。在一次又一次有客人喜欢跟我开的许多个“玩笑”里,重复 多的也许要数:指着那列书 下面的某一本,问我:“我能买那本吗?” A. G. 斯特里特在威尔特郡务农,以1930年代的农业生活为创作题材。他的作品在当年极为风行,不过就像许多其他人的书一样,如今已相对乏人问津。偶尔还会有人要买他的书,但这种需求的频率正逐渐减缓,犹如一只濒死的动物呼吸间隔越来越长。

4点钟,我妈过来告诉我书画店的杰西今晨去世了。她决定把杰西离世的噩耗告诉艺术班的学员伊莱恩(聋得厉害,是我 老朋友),这稍稍减轻了此刻的沉重感。不知道是怎么回事,总之伊莱恩 会错了意,以为杰西准备退休,安娜将要接过她的生意。她认为她听到的是好消息,说道:“噢,真是个特大喜讯。” 哪怕对于一年中的这个时间来说, 也算是冷清的,不过当我看到——都已经打烊半小时了——夜色渐浓的天空中依然透着些许白昼的光亮,我又一次感到未来充满希望。随着二月 天过去,我们体验了走出黑暗深渊的振奋与欢欣,经历十二月悲苦而颓丧的 望也几乎是值得的了。我记得几年前有一次同我妹露露聊天,她当时一直在旅行,便跟我谈起了她在厄瓜多尔还是秘鲁,也可能是智利北部度过的时光。我问她,她在那边过得开不开心,她的回答跟我的预期 相反,她说那边靠近赤道,所以夏天里 难受的是白昼太短。她想念苏格兰夏天漫长的傍晚,六月里,晚上10点钟太阳才落山,不像在那些 ,一年大部分时候傍晚6点就没太阳了。我让她别忘了,在苏格兰的十二月,太阳是下午四点落山的,可即便如此,她还是坚信——对她而言——为了换来夏日无尽的傍晚时光,这番辛苦是值得的。

弗洛在店里。她是在我隔壁开店的杰恩的女儿,这些年来断断续续(主要看她是否有空)为我工作。她是个学生,堪称刁蛮任性的化身。 她说的 句话——看到柜台上有块脏抹布——是:“那是妮基的围巾吗?” 我记得刚买下书店不久,约翰·卡特告诉我他有个相识的同行说他不明白为什么他坐拥价值100,000镑的书,却好像从来赚不到钱,他为此深感悲哀。约翰以他 的务实智慧回答道:“因为你要的不是价值100,000镑的书,你要的是100,000镑。” 下午3点,一个五口之家来到店里。那几个孩子当着父母的面在放古董书的区域里一边走路一边粗野地乱翻乱抓,这时当爸的才注意到要求顾客轻拿轻放书籍的告示,大声念了出来,然后终于制止了他们。不看到那张告示,他就想不到这一点,也是离奇。不知道他眼镜片的内侧有没有刻上“记得呼吸”。

去厨房泡茶的路上我倒了大霉。一个穿着灰色涤纶长裤的大胖子老头弯腰看低处书架上的一本书时,我正好从他身旁经过。这是我平生 次看到清晰可见的三角裤轮廓,衷心希望这也是 一次。

一个留胡子、扎马尾辫、撑着一副拐杖的大个子男人在店里横冲直撞转了一小时,不停把各种东西打翻,完了还看着我,说:“那真的跟我没有关系。” 冬天常常会发生这种情况:我正在店里干活,听到门开了,以为有客人来,但在一年的这个时候,来的 可能是一个刚好路过的当地居民,此人看到船长——就是那只猫——坐在店门外盯着门把手,就把门打开一部分放他进来,随后又关上门。 有三次。

午饭后我去文森特的加油站给车加了油。这些年来,跟不上时代的也就剩文森特了,他到现在还允许打欠条加油,某些人会趁机占他便宜。他为人善良得不可思议。 近他听人劝装了一台机,因为人们(主要是游客)常常在加完油后才知道他那儿不能刷卡,只好再开车去取现金来付油钱。他装了刷卡机后我 次去加油,我按密码的时候文森特并不转头看别处,而是始终握着机器,还问我密码是什么,随后替我输了密码。后来他知道了,密码其实应该由持卡人来输,但顾客按密码时他依然会以热切的眼神盯着刷卡机。

打交道碰上这类人是 糟糕的,我总觉得,说到底这无关他们省下的那微不足道的1镑钱,要紧的是权力。这是谁说了算的问题。不管你是古董书商、农产品供应商还是卖车的店家,顾客要的是在交易的动态里感觉自己占据 。就是这类人,他们买了两本书就要求“批量 ”,他们下馆子从来不给小费,他们会以去刚遭受恐怖袭击的地方度假为荣,“因为 便宜”。

下午两三点,有个叫亚当·肖特的退伍军人来到店里。他正逆时针绕英国海岸徒步行走,而且已经走了366天。他需要一张床过夜,我们就把他安顿在了仓库里,虽然条件相当简陋,他却好像挺高兴。我忍不住想,他刚好在白昼 短、天气 糟的时候来到英国北部,这种行程安排好像不是 合理。

一个大块头男子带着一条小不点狗(比船长小)在 书区域流连了半小时,随后转移到了神学书那边。

一个扎马尾辫的客人买了个书店的帆布袋。他那根辫子挺立在头顶附近,让靠脖子的半圈头发带上了点鲻鱼头的味道。我考虑再三要不要把袋子卖给他,因为他背着我家的袋子出去,吓跑的人恐怕会比吸引到的人多。

当地人不会说自己“来自”一个地方;他们说他们“属于”一个地方,仿佛地方拥有人似的,而不是人拥有地方。珍妮塔(负责书店和这栋房子的保洁)在威格敦住了大半辈子,可她会说她“属于”莫克朗,离这儿大约8英里的一座小村庄。我在当地长大,但母亲是爱尔兰人,父亲是英格兰人,我总觉得——虽然我生于盖勒韦——我永远没法真的说我“属于”这里。倒不是我没有这种感觉,主要因为有资格这么说的人都形成了一种观念,你家得在盖勒韦住上几代人,你才有资格感受到对这片土地的认同。