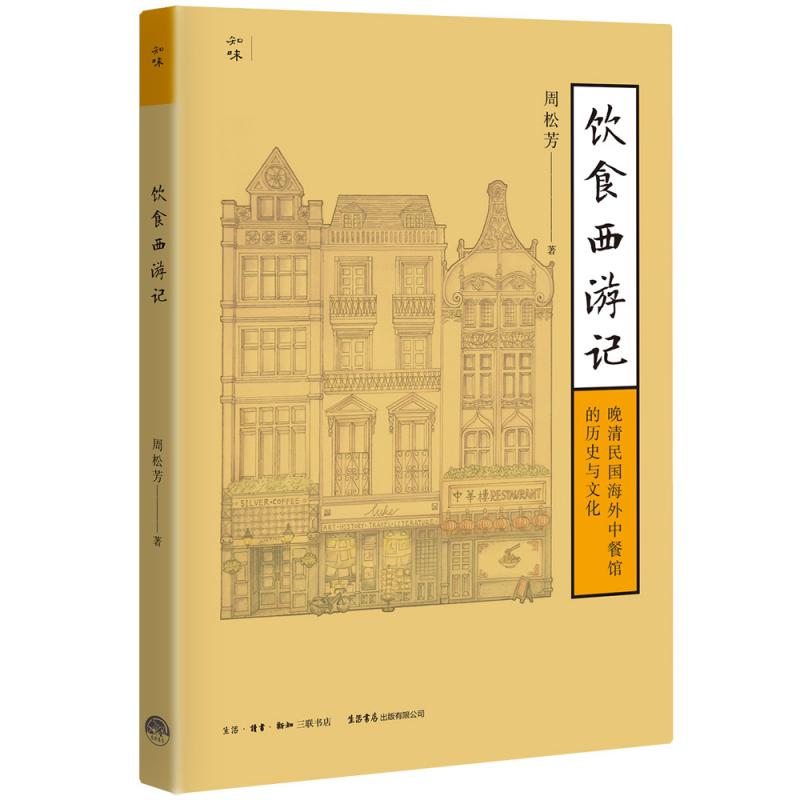

出版社: 三联书店

原售价: 48.00

折扣价: 30.80

折扣购买: 饮食西游记:晚清民国海外中餐馆的历史与文化

ISBN: 9787807683193

周松芳,文学博士,文史学者,专栏作家。出版学术专著《自负一代文宗:刘基研究》《汤显祖的岭南行:及其如何影响了〈牡丹亭〉》,学术文化随笔《岭南饕餮:广东饮膳九章》《民国味道:岭南饮食的黄金时代》《民国衣裳:旧制度与新时尚》《广东味道》《岭南饮食随谈》《岭南饮食文化》《海派粤菜与海外粤菜》等,另有《季世行吟:元明季世作家研究》《食色集》等即将出版。主编《珠水维新:中华文明的珠江时代》《羊城风月》等。

南京楼、上海楼……都是广东楼 早期海外广东人开的中餐馆,取名多具广东特色,如杏花楼、探花楼、万花楼等,到后来,开出许多以内地名城命名的上海楼、南京楼等,其实也基本上是广东人所开。之所以这样命名,大约因为民国以后,唐人街外的中餐馆所在的繁华之地,多了许多的留学生和华人政学人士。这些人渐渐地成为重要的生意对象,而这些人多半不是广东人;在中国,广东人毕竟只是一省之数。 英国人固好杂碎,但总的来讲不好吃,如徐钟珮说,待到战后去伦敦时,美国士兵绝迹,中国菜馆生意便大受影响。因此,英国的杂碎馆,便不会像美国那样泛滥,发展几十年,也就那么几家;也不像巴黎那样杂糅,几乎是广东馆独沽一味:“伦敦的中国菜馆,以广帮为最多,北方和苏式馆子绝少,以探花楼为最老,上海楼、香港楼、大世界生意最兴隆。也许因为配给和人力关系,绝无有类三六九的小吃店。” 新牛津街附近还有华英楼,也很有广东风格和广东品格。这是郭子雄先生留英在伦敦第一次吃饭的地方。它的老板是一个广东人,据说他最初在另外一家中国饭馆当仆役,后来挣了几个钱,便独自开了这家饭馆,他的老婆便是他从前充当仆役时的同事,而且从后文的叙述看,应该是个英国女子。而彰显风范的正是他的洋老婆: 这位老板娘已经有了三十来岁的年纪,戴着一副小眼镜,态度很和霭,同学中有时受了感冒,她便给你配一点药吃,倒很灵验。 后来华英楼的老板,将生意让出,带着老婆同两个小孩回到广东去了。老板娘在临走前对人说:“我的丈夫是中国人,我要做中国人,我的儿子得做中国人,读中国书,像你们一样,将来为国家做事。我不能长做在这儿,让儿子生长在这儿,使他们长大时,英国人不承认他们是英国人,中国人不承认他们是中国人。为了他们,我们回到中国去,中国是我们的国家,是么?”(华五《伦敦素描:(四)中国饭馆》) 对伦敦中餐馆有详细观察和描述的郭子雄先生,继续讲述的是南京楼、顺东楼、上海楼的故事:“华英楼换了老板后,我便不常去了,却转到丹麦街的南京楼去吃饭。”南京楼之后是新卜吨街顺东楼,顺东楼之后是上海楼。仿佛是为了追求故事一般,而上海楼真有故事: 上海楼能够吸引人,它的吸引力不在菜饭,不在茶与酒,而在一个意大利侍女。这侍女是一个矮小的姑娘,动人处在于她的黑的头发与黑的眼睛,还有唇边的笑与红。除了以纯粹吃饭为目的人外,凡是到上海楼去的人,没有一个人不盯 她两眼,甚至于许多眼,直到她笑了为止。 这意大利侍女最初来到伦敦,举眼没有一个亲人,终日在街头闲踱,徘徊着想寻找一条生的路径。破旧的衣服里是饿的肚子,饿的肚子里是一颗跳动的心。从疲乏的神情中,表现出的是少女们不常有的美与诱惑,但是伦敦城来来往往的过路人没有一个有眼睛来看出她的美,幸得我们中国人中有一个老裘认出了她是一朵花。老裘既然发现了她的美,便从尘灰里揭开她的真容,再介绍给上海楼的老板做侍女,她自然乐得有了一个归宿,不再遭受日晒风吹雨淋。人,照情理说,总是知道感激的,投桃报李的礼节更是古今中外人所同具,老裘不算白费了一番心力,上海楼也同样的获得了感应。华侨学生中有几个有钱的常常来吃饭,不管风,雨,雾是怎样的大,路是怎样的湿。 有一年,从大西洋的那一边,来了一个童博士,金丝的眼镜,光亮的头发,处处表现着他是最出色的青年。童博士常到上海楼去吃饭,正如许多的人一样,他用眼盯着侍女,也同许多的人一样。可惜他到伦敦太迟,没有在街头发现这位意大利的女郎,却在她的成名后,一番的心力送进了虚空。几月后,童博士去了巴黎,在酒绿灯红中,还忘不了这一度幻灭,便写了一封信给上海楼老板,说是侍女用了他的钱没还,应得将她的职务开除。老板看了信,是微微的一笑,接着把信公开给中国人看,幽默的说着:“谁叫他做瘟生?”(华五《伦敦素描:(四)中国饭馆》) ………… 下午茶、茶餐厅与香港馆 中国人到了英国后,除了饮食本身不习惯,饮食的时间和方式也同样不习惯。中国人早起早睡,一日三餐,英国却是晏起晚睡,碎分成四五餐。学生也无法例外,留学生自然也只能入乡随俗。有留学生记下了当时的作息进餐记录: 通例七时半左右起身,八时余早餐,食物为牛奶麦片,火腿鸡蛋,面包果酱,乳酪及茶等。上课时间最早者自九时起,英人习惯皆在下午一时左右吃午餐,故上午上课时间最迟者为十二时至一时。下午上课时间自二时至五时止,盖五时左右为英人吃茶时间(Teatime)也。英人之茶,吃有定时(在四时至五时顷,名曰High Tea),且必佐以面包果酱,牛奶油,糕饼乳酪及果品之属,在吾人视之宛如一餐,至少亦应名之为茶点方为适当。此类习惯在昔仅行于中上等家庭,近数十年来已通行于一般社会,食物质料虽有不同,但几于无人不吃茶矣。用茶毕后为学生自修时间。至九时左右即用晚餐,食物多较午餐为简单,大概冷碟一份,面包奶油,乳酪果品及少许饼干而已。晚餐毕则可自由谈玩,或阅读软性文字,或听无线电及留声机。普通就寝时间均在十一时左右。(潘学德《留英学校生活漫谈》,《服务》1939年第1期) 由此看,英国人晚餐像我们的宵夜,下午茶像我们的晚餐,也像我们一样最为重视。有一个说法,可以显出这种重视程度:“英人习惯,下午五点钟,照例吃茶一顿。红茶一壶,面包两块,点心一盘,生菜一碟而已。有时加鸡蛋一枚,或小鱼一尾。”在中国人看来,这并不丰盛隆重,但在英人,“则主妇之大要好也,住客须请看电影或吃中国饭以酬之”。请你吃个下午茶,你要请她看场电影,甚至吃顿中国饭,就像早期在上海滩请人吃顿西餐,那简直是过分!朱自清先生也说: 欧洲人一日三餐,分量颇不一样。象德国,早晨只有咖啡面包,晚间常冷食,只有午饭重些。法国早晨是咖啡,月芽饼,午饭晚饭似乎一般分量。英国却早晚饭并重,午饭轻些。英国讲究早饭,和我国成都等处一样。有麦粥,火腿蛋,面包,茶,有时还有薰咸鱼,果子。午饭顶简单的,可以只吃一块烤面包,一杯咖啡;有些小饭店里出卖午饭盒子,是些冷鱼冷肉之类,却没有卖晚饭盒子的。 不过,无论多重视多丰盛的下午茶,毕竟是下午茶,终究无法跟晚餐或者晚宴相提并论。因此,朱自清大概是以中国的“小人”之心度英国的“绅士”之腹,认为他们是常以便宜简单的下午茶请客来代替昂贵的晚宴:英国人每日下午4时半左右要喝一回茶,就着烤面包黄油。请茶会时,自然还有别的,如火腿夹面包、生豌豆苗夹面包、茶馒头等。他们很看重下午茶,几乎必不可少。又可乘此请客,比请晚饭简便省钱得多。又说:英国人喜欢喝茶,胜于喝咖啡,和法国人相反;他们也煮不好咖啡。喝的茶现在多半是印度茶;茶饭店里虽卖中国茶,但是主顾寥寥。不让利权外溢固然也有关系,可是不利于中国茶的宣传(如说炒制时不干净),主要原因还是茶味太淡。印度茶色浓味苦,加上牛奶和糖正合适;中国红茶不够劲儿,可是香气好。奇怪的是茶饭店里卖的,色香味都淡得没影子,那样的茶怎么会运出去,真莫明其妙。其实这就对了。茶饭店重在饭,茶不重要,曷求其味?就像广东人的喝茶,重在吃,茶之味有所不计;也像时下风行的茶餐厅,孰知其非源自茶饭店? 英国的茶饭店开得到处都是,而且相对便宜,所以朱自清1932年5、6月间访英时,颇有体验,多有观察记录: 茶饭店便宜的有三家:拉衣恩司(Lyons),快车奶房,ABC面包房。每家都开了许多店子,遍布市内外;ABC比较少些,也贵些,拉衣恩司最多。快车奶房炸小牛肉小牛肝和红烧鸭块都还可口;他们烧鸭块用木炭火,所以颇有中国风味。ABC炸牛肝也可吃,但火急肝老,总差点儿事;点心烤得却好,有几件比得上北平法国面包房。拉衣恩司似乎没甚么出色的东西;但他家有两处“角店”,都在闹市转角处,那里却有好吃的。角店一是上下两大间,一是三层三大间,都可容一千五百人左右;晚上有乐队奏乐。一进去只见黑压压的坐满了人,过道处窄得可以,但是气象颇为阔大(有个英国学生讥为“穷人的宫殿”,也许不错);在那里往往找了半天站了半天才等着空位子。这三家所有的店子都用女侍者,只有两处角店里却用了些男侍者——男侍者工钱贵些。男女侍者都穿了黑制服,女的更戴上白帽子,分层招待客人。也只有在角店里才要给点小费(虽然门上标明“无小费”字样),别处这三家开的铺子里都不用给的。曾去过一处角店,烤鸡做得还入味;但是一只鸡腿就合中国一元五角,若吃鸡翅还要贵点儿。茶饭店有时备着骨牌等等,供客人消遣,可是向侍者要了玩的极少;客人多的地方,老是有人等位子,干脆就用不着备了。此外还有一种生蚝店,专吃生蚝,不便宜;一位房东太太告诉我说“不卫生”,但是吃的人也不见少。吃生蚝却不宜在夏天,所以英国人说月名没有“R”(五六七八月),生蚝就不当令了。(朱自清《欧游杂记》,第156—158页) 通过观察,朱自清认为茶饭店才是本色的,能够代表英国烹饪:“旧城馆子和茶饭店等才是本国味道。茶饭店与煎炸店其实都是小饭店的别称。茶饭店的‘饭’原指的午饭,可是卖的东西并不简单,吃晚饭满成;煎炸店除了煎炸牛肉排羊排骨之外,也卖别的。”茶饭店里有一种甜烧饼(Muffin)和窝儿饼(Crumpet),让朱自清念念不忘: 甜烧饼仿佛我们的火烧,但是没馅儿,软软的,略有甜味,好象参了米粉做的。窝儿饼面上有好些小窝窝儿,象蜂房,比较地薄,也象参了米粉。这两样大约都是法国来的;但甜烧饼来的早,至少二百年前就有了。厨师多住在祝来巷(Drury Lane),就是那著名的戏园子的地方;从前用盘子顶在头上卖,手里摇着铃子。那时节人家都爱吃,买了来,多多抹上黄油,在客厅或饭厅壁炉上烤得热辣辣的,让油都浸进去,一口咬下来,要不沾到两边口角上。这种偷闲的生活是很有意思的。但是后来的窝儿饼浸油更容易,更香,又不太厚,太软,有咬嚼些,样式也波俏;人们渐渐地喜欢它,就少买那甜烧饼了。一位女士看了这种光景,心下难过,便写信给《泰晤士报》,为甜烧饼抱不平。《泰晤士报》特地做了一篇小社论,劝人吃甜烧饼以存古风;但对于那位女士所说的窝儿饼的坏话,却宁愿存而不论,大约那论者也是爱吃窝儿饼的。(朱自清《欧游杂记》,第158—159页) 这种英式茶饭店,颇类后来香港兴起的茶餐厅;两者之间,不知有无渊源,如有,又是怎样一种渊源?虽然目前尚无更多材料以资说明,然颇耐人寻味;香港饮食对英国的影响,后来倒是与日俱增。 ………… ?“知味”系列分量之作,以饮食(粤菜为主)为引线,对近代以来的中西交流、人文民俗变迁等,做了详细的考证与阐述。 ?爬梳两百余种文献,提炼历史之精华,还原晚清民国海外中餐馆之面貌,释饮食文化“逆行”之奥义。 ?用讲故事的方法讲历史,围绕清末民国众多显赫人物——李鸿章、蒋梦麟、胡适、赵元任夫妇、朱自清等,在海外的就餐经历、饮食爱好等,拼贴成了一幅国人海外食景图。 ?见微知著,以海外中餐馆的常变兴衰,揭当时中国与欧美列强之间的关系。 ?轻便小书,随身携带,零碎时间,趣味阅读。