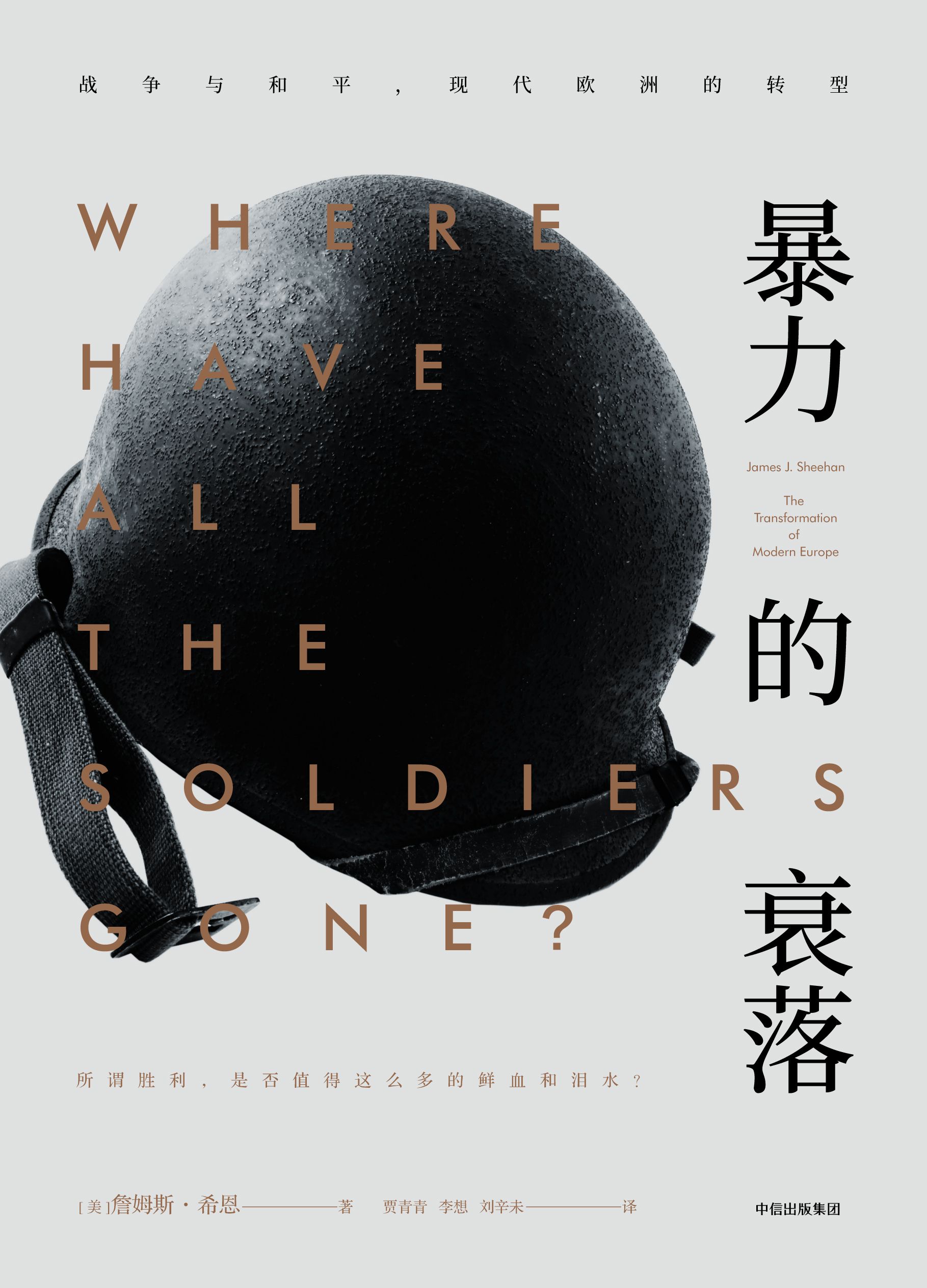

出版社: 中信

原售价: 49.00

折扣价: 33.32

折扣购买: 暴力的衰落(战争与和平现代欧洲的转型)(精)

ISBN: 9787508680668

詹姆斯·希恩:美国斯坦福大学迪卡森人文学教授、历史学教授,美国历史学会前主席。专注于德国和现代欧洲史。著有多部关于德国历史、现代欧洲的作品。

序 20世纪的战争与和平 2003年2月15日这个周六,欧洲爆发了历史上规模最大的示威游行,抗议即将到来的伊拉克战争。伦敦的特拉法加广场上挤满了抗议民众,人数约百万之众,从泰晤士河河堤到欧斯顿火车站的路上人头攒动,拥挤不堪;巴塞罗那和罗马的游行人数也达百万;马德里约60万人参加游行。50万人不畏严寒,聚集在柏林的提尔公园坚持抗议,相当于夏日参加“爱情大游行”的人数。各地的抗议都以和平的方式进行,很少有人被捕,也没有暴力行为。游行群众身份各异:身着皮衣、表情严峻的青少年,围着巴勒斯坦式头巾或身穿无政府主义标志性黑衣的年轻人,但绝大多数人都是身穿大衣、脚蹬舒适鞋子的体面市民——领退休金的老人、中年学者、工会成员、高中生和大学生。许多家庭都全家出动,包括自20世纪60年代起就没再游行过的父母和祖父母,第一次参与政治游行、既兴奋又不安的孩子。一家德国报纸称这次游行为“一次普通人的起义”。 许多示威者举着横幅和标语,一些是由活动组织者提供的,剩下的都是人们在家自己做的,这些横幅和标语的内容表明了他们上街游行的各种动机:“还巴勒斯坦自由”“不要用鲜血换石油”“停下吧疯牛仔”“美国,真正的流氓国家”“要喝茶,不要战争”,还有(我个人最喜欢的)“别再有这种事儿了”。与抗议越南战争的示威游行不同,这次没人对被攻打的一方表示同情,没人举着伊拉克国旗或是萨达姆·侯赛因的照片。对大多数人来说,问题的关键不是谁对谁错,而是战争真的能解决问题吗?英国埃塞克斯郡巴西尔登区一名73岁的退休律师托马斯·埃利奥特解释了自己参加这次政治游行的理由,这也是他第一次参加政治游行。他告诉记者:“我记得曾经的战争,记得伦敦大轰炸后的样子。不到万不得已不应发动战争。”14岁的朱迪思·罗德和里卡多·林德纳是就读于柏林当地高中的同班同学,他们很吃惊人们会问他们参与这次游行的原因。他们说:“战争无法解决问题。” 77岁的老兵希尔德·韦彻克对于参加游行的原因做了补充: “解放柏林时我们尝够了战争的滋味,希望战争不要再来了,绝不再要战争。”无论在哪一个城市,在人山人海的游行队伍中最常见到的标语往往单写一个 “不”字。 一些观察家认为2003年2月15日这一天是欧洲历史的转折点之一。法国前财政部长多米尼克·施特劳斯·卡恩认为,在这一天,一个新的“欧洲国家”诞生了。几个月后,在一篇最初名为“2月15日:是什么使欧洲人民团结一致”的文章中,两位欧洲知名学者尤尔根·哈贝马斯和雅克·德里达呼吁欧洲国家“在国际社会层面和联合国内与美国的单边主义霸权抗衡”。哈贝马斯和德里达与卡恩的观点一致,都认为欧洲对于“美式军国主义”的抵制可以为欧洲塑造新的身份,一个将反战视作国策之本的新身份。 2月5日,就是大规模游行发生前10天,罗伯特·卡根的著作《天堂与实力:世界新秩序下的美国与欧洲》问世。卡根曾在里根政府短暂任职,早期便倡导用美国的力量在全世界推行民主,他是最早呼吁攻打伊拉克的那批人之一。这本书迅速赢得大众青睐。这本书是在一篇名为“实力和弱点”的论文的基础上扩展开的,该文于前一年春天发表在一本名不见经传的杂志《政策评论》上。卡根试图借用一本当时新近出版的关于性别差异的图书书名,来总结欧美间的差异,他称,“在重大战略和国际问题上,美国人来自火星,欧洲人来自金星”。欧美的分歧并不仅仅因为欧洲人民反对美国某一举措或是不认同某一届美国政府政策。卡根在书中写道:“别再自欺欺人了,欧洲人民和美国人民的世界观根本不同,他们本就不在一个世界。”欧洲人民不再重视权力,只想生活在后历史的天堂中;而美国人民认为在现实世界中,权力和军事力量依然必不可少。“欧美间的分歧不是一朝一夕形成的,有可能一直存在下去。” 卡根的分析以及哈贝马斯和德里达对于塑造新的欧洲身份的呼吁,无不反映出欧美在伊拉克战争问题上的激烈争论。在本书的最后一章,我们会回到对这些争论的探究上。但现在,依照卡根、哈贝马斯和德里达三人对欧美间差异的分析,我们足以认识到核心差异所在:21世纪初,认为暴力是解决国际争端的必要手段的美国人要比欧洲人多得多。2003年,德国马歇尔基金会进行了一项民意调查,询问人们是否认为在特定情况下,战争是维护正义的必要手段,55%的美国人对此表示认同;在法国和德国,持相同观点的人仅有12%。 21世纪初的欧洲虽然经济实力雄厚,但并不想把经济实力转化为军事力量。欧洲各国在国际社会上的实力反映在经济、文化和法制层面,展示出它们处理欧洲各国之间、国家与人民之间关系时所遵循的价值观和制度体系。与之相比,美国在国际舞台上更注重军事力量,在世界各地建立军事基地,与众多国家结为同盟、签订军事协议,其在世界范围内的影响力和权力不可小觑。美国已经成为提摩西·加顿·阿什口中的“最后一个真正的欧洲单一民族主权国家”。过去,发动战争的能力和意愿是主权国家的传统必备要素,如今这一传统有所改变。本书将主要探讨这一改变过程,至少是在欧洲范围内的改变过程。 早在伊拉克问题揭示欧美关系破裂前,一些学者就指出战争的效力已经远不如前了,不仅是在欧洲,在世界范围内也是如此。美国政治学家约翰·米勒在其著作《逃避世界末日》中指出,与国内冲突和有组织犯罪不同,如今大规模战争已经过时了。米勒称,人们一度认为战争是人类事务中不可避免的一部分,这种观念和设想如今正在瓦解,人们不再相信战争是有效的政治手段,也不相信“胜利”真的值得用惨痛的代价去换取。因此,战争并不是人们生活固有的组成部分,相反,它最终会像其他表面上无法根除的陈规陋习一样渐渐消失,比如决斗和奴隶制。1989年米勒第一次阐明自己的观点时,一些评论家尤其是研究军事与战争的学者,比如迈克尔·霍华德和约翰·基根对此提出质疑,都不相信自己作为专家穷尽一生所研究的内容将慢慢被历史遗忘。但是在20世纪90年代,基根和霍华德以及其他许多见多识广的观察家都开始质疑,质疑战争与国家之间长久以来的联系可能确实要走向终结。 本书的中心论点有两个:其一,战争的终结并非国际现象,而是欧洲根据自身独特的20世纪的历史情况所做的选择;其二,1945年后,战争的消失既在欧洲范围内催生了新的国际体制,也使新型欧洲国家得以诞生。 我们将看到,导致欧洲现代战争破坏性如此强大的历史进程,也正是最终将国际暴力从欧洲社会中驱除的原因,这也是欧洲漫长的血腥历史中第一次产生对暴力的抵制。例如,政治和社会的民主化使得欧洲政府有能力调集人力资源,组成规模空前的军队,大大提高了战争规模和强度。但同时民主化也让人们意识到,那些一直以来承担着战争负担的普通人,有权选择国家何时作战或是否应该作战;同时人们还坚信如果让他们在战争与和平之间做出选择,他们的答案一定是后者。再比如,工业生产的发展使人们有能力创造并应用具有惊人破坏力的武器;但同时工业化也拓展了国与国、人与人的联系,组成相互依存的关系网,要求并支持持续的和平交流。许多人意识到,大规模战争会损害或者毁灭这些依存关系,为欧洲经济与社会生活带来不可想象的创伤。 1900年,欧洲各国领导人对欧洲战争的潜在威胁心知肚明。为了防止发生战争,政治家们煞费苦心地创建了一套精良的体制来维护和平,或者说,即使不能维护和平,至少也可以控制国际暴力。然而我们无须对“欧洲协调”遏制暴力的结果期待过高。因为欧洲外部依然战事频发,而欧洲内部也没有完全摆脱战争的威胁。体制的制定一直以欧洲自身利益为重,正如所有国际体系一样,通常情况下会牺牲弱者以使强者获益。尽管如此,20世纪初形成的国际秩序似乎还是起到了很大作用。 与18世纪和血腥的20世纪相比,19世纪战死沙场的欧洲人的人数显著下降。1648—1789年,欧洲国家共发动战争48场,其中有些战争,比如18世纪中期的英法七年战争,持续多年并波及世界其他地区。1815—1914年,欧洲仅发生了5场战争,涉及2个强国,这5场战争的持续时间都不长,作战范围也有限,其中只有1场战争的参与国超过了2个。从1871年普法战争结束一直到1914年“一战”爆发,欧洲各国一直和平共处。这是欧洲历史上最长的一段无战事时期,直到20世纪末,这一记录才被打破。 我们可以从19世纪末到20世纪初这段和平时期中,挖掘到平民政策和平民体制的历史根源,这些平民政策和体制最终将主导欧洲人的公共生活。这些政策和体制具有内部指向性;刺激经济增长,促进商业发展,为人民提供新型服务。正如1945年以来那样,这些发展离不开前所未有的经济扩张。19世纪下半叶,欧洲制造业和农业生产发展迅猛。尽管人口数量不断增加,但人均收入和国内生产总值均有所上涨。虽然各地区发展不均衡、利益分配不均,但是到1900年,欧洲逐渐变得更加有序、和平和繁荣了。 尽管20世纪初的欧洲人民拥有和平的生存环境,但他们仍有被卷入战争的可能。1879年,德意志帝国首相奥托·冯·俾斯麦对一位俄国外交官说道:“当代的强国就像一群旅行者,彼此不了解,经命运安排坐进了同一辆马车。他们看着彼此,其中一位把手伸进了衣服口袋,坐在他旁边的人见状迅速掏出自己的手枪,想要先发制人。”但凡有责任心的政治家就不会放松警惕,将目光从对手的身上移开,因为他永远也无法保证不会有人有意无意地掏出武器。为战争做好准备是政治家最重要的责任,虽然还有其他职责,但备战的任务最为紧要。促进经济发展、增强商业活力和完善社会福利都是值得追求的目标,因为它们有助于增强国家实力和国家稳定性,但是一旦国家安全成为问题,那么以上目标皆为空谈。国家安全意味着建设并维持能够参与且赢得现代战争的军队。正如19世纪末一位德国政治家所说的:“若是被哥萨克人攻打,国家都不保了,最有效的社会改革又有什么用呢?” 1914年夏,各强国领导人认为他们除了参战别无选择。部分领导人可能对欧洲战争早就有所期待,但是战争结果并不如他们所愿,因为在这场战争中,欧洲各国拼尽全力动用人力、物力,却只落得个自相残杀,拼得个你死我活。这就是“一战”。 “一战”是一场全民战争,它几乎影响到了每一个欧洲人的生活;同时它也是一场工业战争,在这场战争中,死亡和破坏成了经济生产的首要目标。战争消耗了大量资源,夺去了数百万人的生命,其中大多数人都很年轻,这些都是白白浪费了。这场战争瓦解了旧体制,扰乱了新创建的经济体系,打破了自1815年来为控制强权而精心谋划的布局。 战争结束后,看着废墟瓦砾,许多人都认识到确实应该杜绝大规模战争,欧洲注定无法再承受第二次这样的战争了。但也有持不同观点的人认为,和平来得太快,人们还没有获得胜利,敌人还没有被消灭,社会中的毒素还没有被完全清除。对这些人来说,战争就是英雄主义、纪律和友谊的终极体现,也是新的政治秩序的来源。20世纪20—30年代,欧洲出现了许多对立阵营,如民主与独裁、共产主义与资本主义、右翼与左翼,但最重要的分歧就是支持还是反对国内外政治暴力。最终,支持暴力的人占了上风,他们将欧洲拖入了第二次更为残暴、规模更大的战争,这就是“二战”。“二战”中,大众和工业的主要任务依旧是制造大规模杀伤性武器。 如果有足够多的人相信战争的无用性,而且这样广泛的共识足以保证和平的话,那么只需一次世界大战就可以让人们认清事实。但是战争与奴隶制或决斗不一样,后两者会随着其文化根源的消逝而消失,而前者不会,因为只要有一个国家有实力并愿意开战,战争就会到来。在俾斯麦的比喻中,马车上的所有人都必须确保同车的其余旅行者不会掏出武器。安全是整体的,具有不可分割性,无法单独存活。 1945年后,美苏冷战为欧洲带来了新秩序,将欧洲分为两大阵营,构成了一个十分稳定和平的体系。于是,尽管可能性如此之小,和平的种子还是在欧洲生根发芽了。在这种稳定的体系中,西欧国家逐渐开始转变。它们变成了平民国家,变成了有能力发动战争却对战争毫无兴趣的国家。转变的结果便是暴力的衰落:暴力的重要性逐渐减退,而且暴力经常会被其他东西所代替,比如促进经济增长、提供社会福利以及保障公民安全的需求。暴力的衰落并非一蹴而就,这是一场缓慢而悄无声息的革命,发生于普通民众的日常生活中,然而其重要性堪比欧洲历史上的任何一次重大革命。想要了解这一革命的特点和重要性,我们必须先回到过去,回到那个欧洲国家仍将战争视为生活重心的时代。 梳理欧洲自1900年以来的历史进程和社会动荡 这本书讲述了自1900年以来,欧洲在两次世界大战前后的社会、政治等大事件,尤其关注了普通大众对战争与和平的思想转变,继而分析欧美对待伊拉克战争等的不同态度。看完这本书,可以很好地理解这一个世纪中欧洲人民对暴力的看法是如何决定欧洲格局的,他们又是怎么和美国人民越走越远的。 平实记录历史决定性事件,大师讲述一个世纪的故事 平实讲述历史大事件,包括普鲁士崛起,希特勒夺权,美苏英争斗,还谈及人们如何低估了武器的威力以及军事供应的难度,他们如何在战争中消耗了无数子弹、纸张、图章等,大事件和小细节,大人物和小民众,都在历史大师的笔下立体鲜明。 业界顶尖历史学家,旁征博引、言必有据 美国历史学会前主席、知名历史学家詹姆斯·希恩,专注于德国研究多年,德国作为欧洲重要国家之一,在很多战争和重大历史事件上都有很深的纠葛,尤其是书中所说的“一战”和“二战”。希恩对史实的把握和分析,是关注欧洲发展的读者不可错过的。