出版社: 北京

原售价: 88.00

折扣价: 53.70

折扣购买: 天工人巧 中国古园林六讲

ISBN: 9787200134902

罗哲文(1924—2012),四川宜宾人,中国古建筑学家。1940年考入中国营造学社,师从著名古建筑学家梁思成、刘敦桢等。1946年在清华大学与中国营造学社合办的中国建筑研究所及建筑系工作。自1950年起,先后任职于文化部文物局、国家文物局、文物档案资料研究室、中国文物研究所等,从事中国古代建筑的维修保护和调查研究工作,为中国古代建筑和中国文化遗产保护奉献毕生精力。著有《中国古塔》《中国古代建筑简史》《长城史话》《中国帝王陵》等。

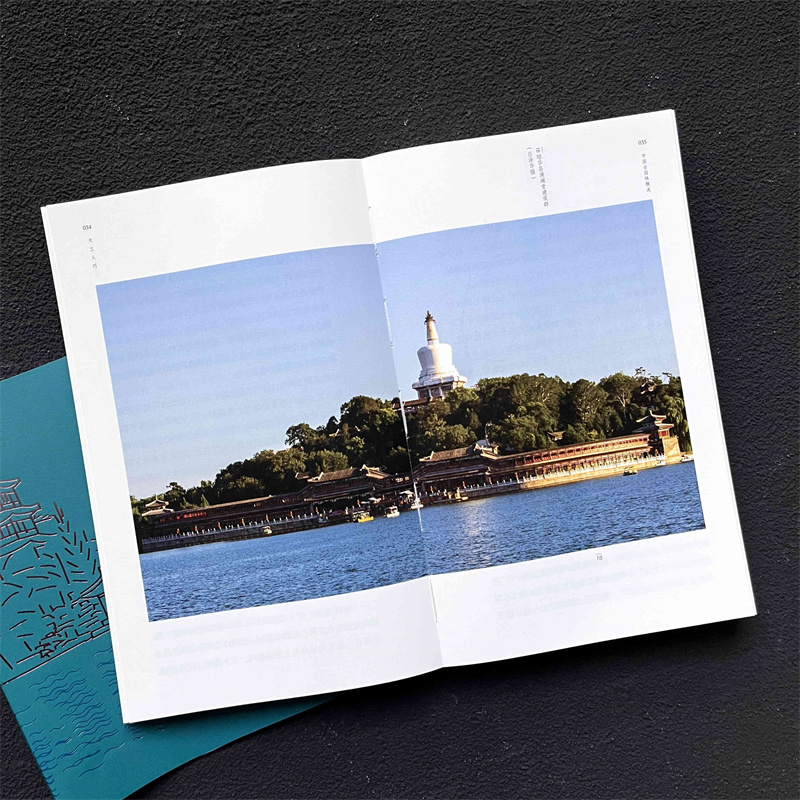

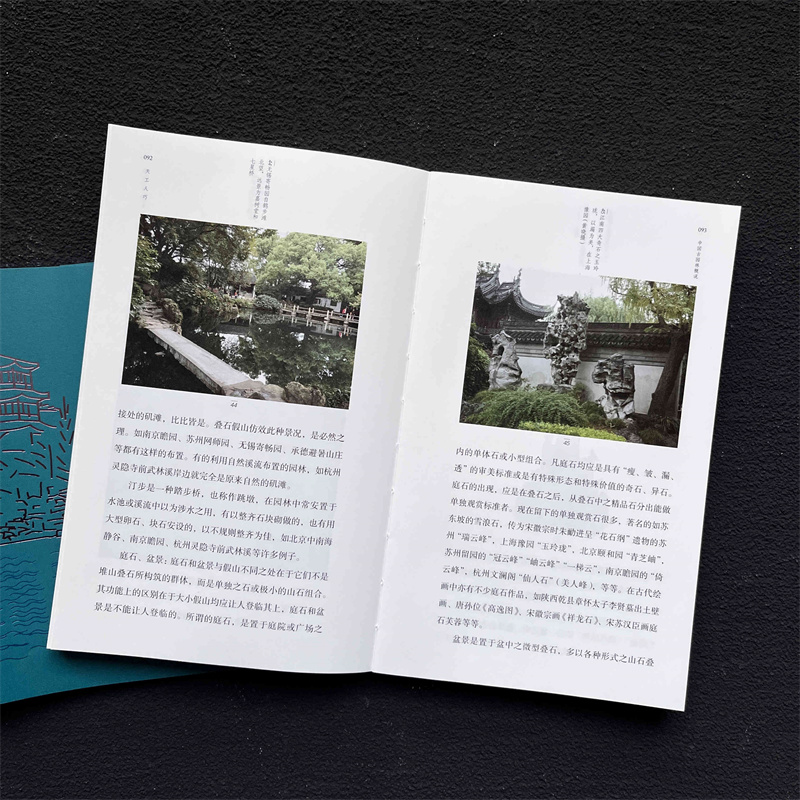

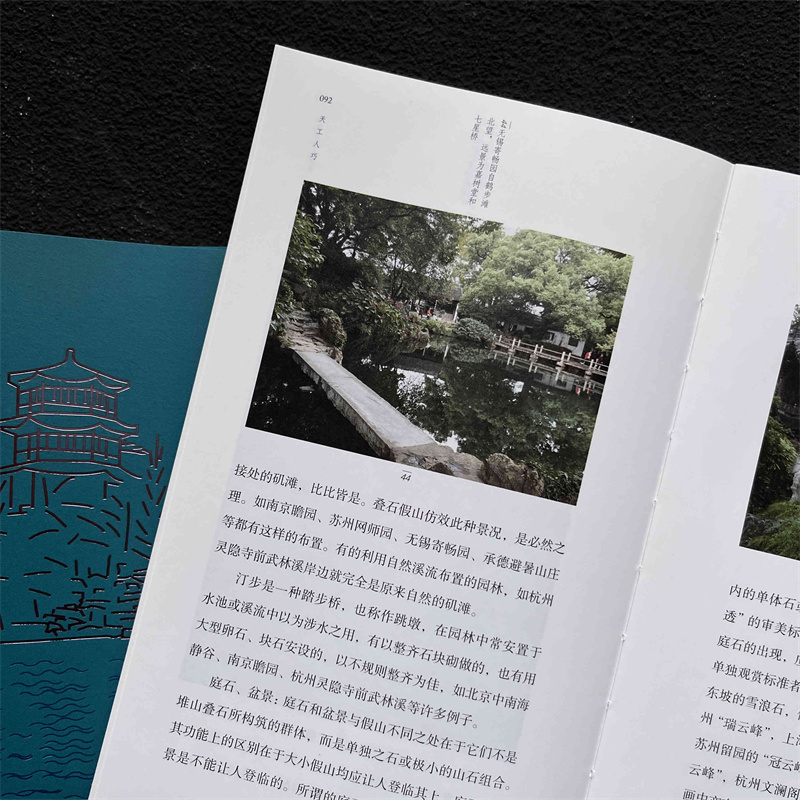

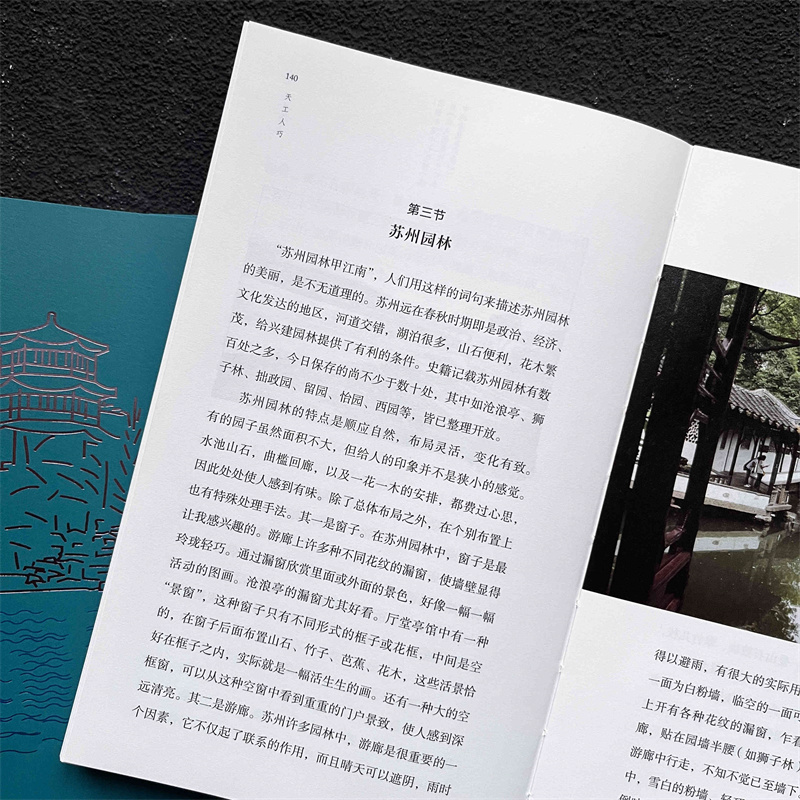

园林景观的布局营构 景观、景区、景点的营构,是中国古典园林造园艺术精粹之笔,所体现的艺术水平,是决定这一园林价值的关键。景观、景区、景点虽不仅仅由建筑所组成,但它们都是园林总体规划设计的重要部分,是体现中国传统哲学思想与传统文化艺术内涵的重要因素。 景观、景点营构的思路很多,要体现“天人合一”之哲理、“天工人巧”结合之高妙,形成一些原则性的规律,以造园技法去完成它。现举几种前人总结出的经验论点如下: 1.“步移景异”或“移步换景” 这是园林设计的重要思考因素。凡较大的园林,多系几个或许多个景区、景点所组合构成。一个景区、景点是由建筑、山石、水泉(湖、池、流水等)、林木以及花草禽兽虫鱼等所组成。景区、景点有它们自己的观赏面和观赏角度,而每个景区、景点之间更有其相互的关系。造园家、设计师在布置营造景区、景点时就需要把它们之间的关系安排好,把好的观赏面、好的角度放在观景佳处,如厅堂月台、楼阁栏杆廊庑等处。这里园路、桥梁、游廊等游动观赏的地方非常重要。设计得好,可一步一景,景景有变化,步步有新景。 2.“小中见大”“曲径通幽” 中国古园林在遵循传统哲学思想和文化艺术传统理论的基础上,几千年来不断总结出许多成熟的造园手法。“小中见大”“曲径通幽”是其中的重要经验之一,这在小型的私家园林中尤为重要。所谓的“咫尺山林”即是要在很小的地盘上营造出一个在感觉上相对大的自然环境。在福州有一个私家住宅后面,只有十平方米左右的地方,布置了一个有山、有水、有花木的小园。一些著名建筑师看了都为之赞叹。“小中见大”,不仅小园,就是一些中型甚至较大的园林也在其中的某些部分采用,以尽可能扩大眼界和范围。“曲径通幽”在古代造园中是常常采用的技法,其立意是要为人们营造一个幽静的环境,通过曲折的路径,使人们从嘈杂的环境进入幽静之处。这在江南园林中随处都可看到,有些园林在某一景区的入口处,还很明白地挂上了“通幽”“幽径”的匾额,以唤起游人的意识。 3.“山重水复”“柳暗花明” 为了使园林景色不至一览无余,有抑扬、有节奏、有变化,中国古典园林采取了许多种分离、联系的布局手法。“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”(陆游诗),这本是对自然山村景色描写的诗句,古代造园艺术家巧妙地把它化为表现园林意境的手法,甚是高妙。当人们通过一段曲折、封闭的行程,“豁然开朗”的景色出现在眼前的时候,喜出望外,精神为之一振,视野为之一开,确有一番新的喜悦。尤其是一些大型园林常常采用这种办法。如北京颐和园,游人从东宫门进入后,便看到一片整齐对称的宫殿、廊院、围墙,正在有些倦意时,绕过仁寿殿来到昆明湖边,面对广阔的湖面、雄伟的西山,顿有心怀开阔之感。在大型园林中还有“园中园”的手法,也能达到这种效果。 4.“巧于因借” 借景是中国古园林造园技法中十分重要的,也是很有中国造园特色的传统,它实际上属于一种体形环境空间关系美学的范畴。明代造园家计成在他的名著《园冶》一书中总结出了“借景”的理论概念。清初造园学家李渔也在其《闲情偶寄》一书中论述了“取景在借”的思想。这一理论在我国早期的建筑环境关系美学特别是造园理论中已有了丰富的内涵,到明清时期则通过造园家做了系统总结,是为一个重大的贡献。计成关于园林借景解释道:“借者,园虽别内外,得景则无拘远近。晴峦耸秀,绀宇凌空,极目所至,俗则屏之,嘉则收之。不分町畽,尽为烟景,斯所谓巧而得体者也。” 计成《园冶》中还把借景分为五种:①“远借”,指借远山远水、田园风光、名胜古迹、寺庙塔影、楼台亭阁等等。②“邻借”,指借园内外邻近的景物,林木、山水、建筑物以及相邻的堆山叠石等等。③“仰借”,指的是上部空间的变幻景色,如朝霞落日、碧落飞云、星月银河等等。④“俯借”,指俯览池中荷莲、桥下流水、水里游鱼等等。⑤“应时而借”,指的是四时花木、季节飞禽、中秋明月等等。借景技法可称得上“但凭规划巧安置,得来全不费功夫”。所以计成总结说:“夫借景,林园之最要者也。” 5.“虽由人作,宛自天开” 这是中国古园林造园艺术中最重要的一条,也是中国古代哲学思想与传统文化艺术精神的体现,从三千多年前的殷周时期主要以利用自然开始,逐步师法自然、崇尚自然、营造自然景观、移天缩地等等,将天工人巧相融会。计成在《园冶》一书中以“虽由人作,宛自天开”两句话来总结概括历史上多少年来的经验,即关键在于人巧营造之景要如原来自然的景色一样,这样才能使人的身心产生接近自然,回归自然之感。如东晋简文帝入华林园时向左右随从诸人说,“会心处不必在远,翳然林木,便自有濠濮间想也”,可见华林园的人工营造之景,已经使一个皇帝的心情回到了自然山水之间的境地。南朝名士戴颙在吴下(今苏州)的园子“聚石引水,植林开涧,少时繁密,有若自然”。唐代著名的文学家柳宗元不仅对造园有着丰富的实践,而且在造园理论上也有着很高明的见解。他在《永州龙兴寺东丘记》中说:“游之适,大率有二:旷如也,奥如也,如斯而已。”意思是说,游览风景名胜、园林不外乎广阔的地方或幽静的地方两种。他还对这两种景观的规划设计做了精辟的阐述,认为不管营造空旷还是幽深的景观都必须按照它们原来的自然条件来规划设计,不能改变或破坏原来的自然景观。他在实践中提出的“逸其人,因其地,全其天”的主张,充分说明了因地制宜、保存原来自然景观而且还节约人力物力的重要性。 ·中国古建文保泰斗园林研究代表作 罗哲文先生是我国古建筑研究保护的泰斗级学者,本书精选罗哲文先生研究中国园林的经典论述结集成书,集中体现了古建大家的治学成果。 ·一书知晓中国古园林古今变化与发展脉络 中国古典园林造园历史悠久,本书在对现存园林进行介绍鉴赏的同时,也从文献记载的角度对历史中的园林进行回顾,可谓贯通古今,既可见古今园林之对比,又呈现出园林发展脉络。 ·图片类型多样,直观展现古今园林魅力 本书附有百余幅园林主题图片,不仅有四季园林实景拍摄,还有大量手绘复原图、平面图、鸟瞰图、历史照片等,读者既可在游览中按图索骥,也可按图索骥,神游已经消失的古代园林。