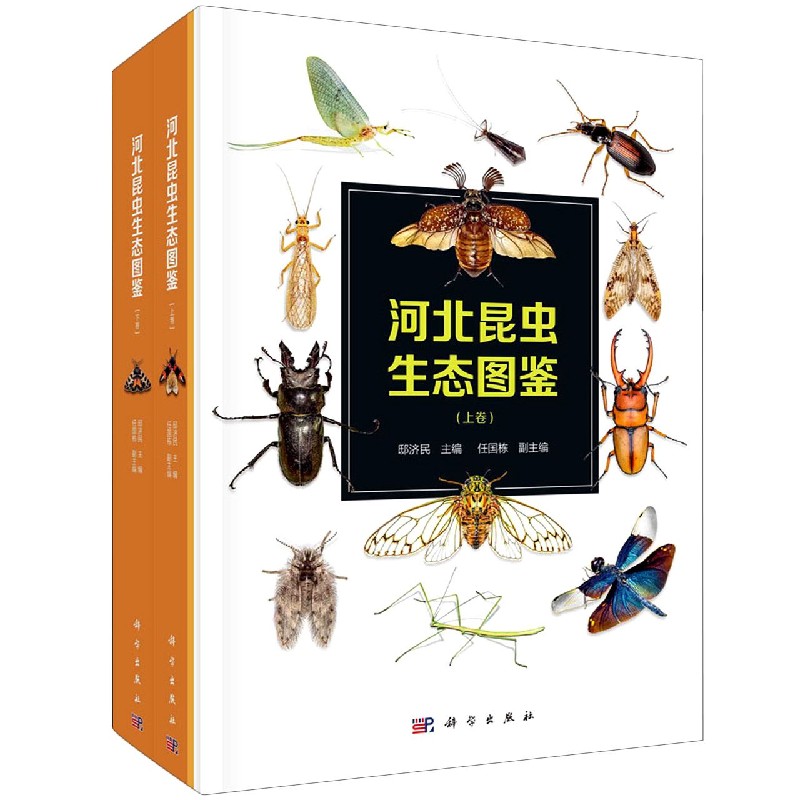

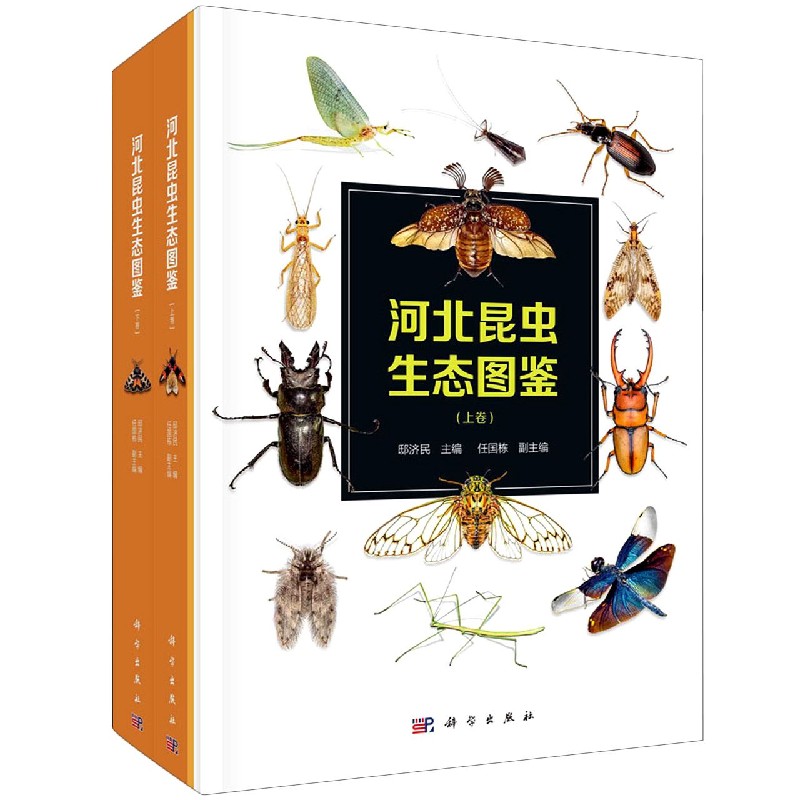

出版社: 科学

原售价: 1380.00

折扣价: 1090.20

折扣购买: 河北昆虫生态图鉴(上下)(精)

ISBN: 9787030699763

总论

迄今为止,包括已知灭绝的昆虫在内,全球约记录昆虫35目980余科,110余万种,科学家们估计地球上实际存在的昆虫物种数量可能为750万~1000万种。昆虫不但种类多,而且有的种个体数量庞大惊人,它们是地球上生物量最大的类群。

一、昆虫的基本形态特征

昆虫隶属于动物界Amimalia节肢动物门Arthropoda六足动物亚门Hexapoda,下辖4纲:原尾纲Protura、弹尾纲Collembola、双尾纲Diplura和昆虫纲Insecta。六足动物大体分化成两大类:一类由原尾纲、弹尾纲和双尾纲组成,世代生活在土壤中;另一类是昆虫纲成员,它们完全脱离或阶段性脱离土壤,或者完全生活在水中。昆虫种类繁多,形态各异,身体分为头、胸、腹3个体段,有3对胸足,“3+3”是昆虫突出的识别特征(图1)。

图1 昆虫身体结构图(蜜蜂)(任甫 绘制)

(一)头部

头部是昆虫取食、感觉和调节的中心,有感觉器官——触角、视觉器官——眼、取食器官——口器。

1. 昆虫的感觉器官——触角

触角由柄节、梗节和鞭节3部分构成,其中鞭节的变化最大,形成多种触角类型,包括刚毛状、丝状、念珠状、锯齿状、栉齿状、双栉状、羽毛状、膝状、具芒状、环毛状、棍棒状、锤状和鳃叶状等,大体有13种变化之多,还有许多的触角亚类型。触角是昆虫的感觉器官,具有触觉、听觉、味觉和嗅觉等功能,其表面的感受器可感知细微的触动、气味、湿度、声音等方面的变化及各种刺激。触角还具有觅食、聚集、求偶和寻找适当产卵场所的功能。

触角类型在昆虫分类上具有重要作用:根据其形状、着生位置、鞭节的亚节数可区分昆虫种类。例如,金龟的触角基本都是鳃叶状,天牛的触角基本上是鞭状(图2、图3)。

辨别昆虫性别:不少昆虫的雌、雄触角类型不同,如舞毒蛾雄蛾为羽毛状,雌蛾为栉齿状(图4、图5)。

图2 鳃叶状触角(金龟)(邸济民 摄)

图3 鞭状触角(天牛)(邸济民 摄)

图4 羽毛状(舞毒蛾 )(邸济民 摄)

图5 栉齿状(舞毒蛾♀)(邸济民 摄)

图6 复眼和单眼(蝇) (邸济民 摄)

图7 咀嚼式口器(螳螂)(邸济民 摄)

图8 刺吸式口器(中国螳瘤蝽)(邸济民 摄)

图9 虹吸式口器(长喙天蛾)(邸济民 摄)

2. 昆虫的视觉器官——眼

眼的类型:通常有1对复眼和1~3个单眼。复眼用于辨识近距离的物体,特别是运动着的物体,是昆虫主要的视觉器官。复眼的形状及其分裂程度是重要的分类性状。单眼位于头顶,有的昆虫有数个单眼,用于感受光的强弱与方向,不能成像,也不能分辨颜色。侧单眼的数目和排列的形状是幼虫分类的特征之一(图6)。

3. 昆虫的取食器官——口器

口器由上颚、下颚、上唇、下唇和舌组成,由于取食需要,这5部分在不同昆虫类群中变化很大。昆虫口器依据是否外露分为2类:一是内颚类Entognatha,即口器藏于头部里面,如原尾纲Protura、双尾纲Diplura和弹尾纲Collembola昆虫;另一类为口器外露的外颚类Ectognatha,在昆虫中十分普遍。

依据昆虫食性及取食方式,分化出以下常见的7种类型。

咀嚼式口器:是极为普遍的口器类型,具有咬碎固体食物的坚硬发达上颚,如螳螂目Mantodea、直翅目Orthoptera、大部分脉翅目Newroptera等的昆虫(图7)。

刺吸式口器:用于吸食寄主的体液,见于半翅目等的昆虫(图8)。

虹吸式口器:下颚外颚叶高度特化为喙管,其横切面可见唾管和食道,用于取食液体食物和花粉,见于鳞翅目昆虫(图9)。

嚼吸式口器:是具有嚼食和吸食功能的口器类型,取食液体食物,如花蜜和露水等,常见于蜜蜂等昆虫(图10)。

舐吸式口器:通过舐吸物体表面液体而获得食物,见于蝇类(图11)。

刮吸式口器:上颚和下颚均尖长,起口针作用,当刮破皮肤后并立刻向伤口注入含有抗凝血素的唾液,使血液不能凝固,见于双翅目Diptera的虻类(图12)。

锉吸式口器:由左、右不对称的上颚形成,2根下颚口针构成食物道,舌和下唇之间构成唾道,如同锉一样获取食物,为缨翅目Thysanoptera蓟马类昆虫特有。

图10 嚼吸式口器(蜜蜂)(邸济民 摄)

图11 舐吸式口器(鼻蝇)(邸济民 摄)

图12 刮吸式口器(黄虻)(邸济民 摄)

(二)胸部

胸部由前胸、中胸、后胸3个体节组成,其运动器官是着生在胸部的足和翅。每个胸节下侧有1对足,称前足、中足、后足。有翅昆虫的中胸、后胸各具1对翅,称前翅和后翅。

1. 足

足是昆虫重要的运动器官,由6节组成,从连接身体处向外依次是:基节、转节、腿节、胫节、跗节和前跗节。常见昆虫足的类型包括步行足、跳跃足、开掘足、捕捉足、携粉足、游泳足、抱握足和攀握足等(图13、图14)。

图13 携粉足(蜜蜂)(李跃 摄)

图14 捕捉足(汉唐蛉)(邸济民 摄)

2. 翅

有翅昆虫具有1对前翅和1对后翅,分别着生于中胸和后胸。翅是昆虫重要的运动器官,有些种类的2对翅都有飞行功能,有些则主要靠后翅飞行。翅脉由气管变厚形成,对翅面起支架作用。翅脉在翅面上的分布形式称为脉序或脉相,它是昆虫分类和系统发育的重要依据。常见类型有膜翅、缨翅、毛翅、鳞翅、覆翅、半翅、鞘翅、平衡棒等(图15)。

(三)腹部

1. 腹部的构造

绝大多数昆虫的腹部由9~11节构成,有些只有3~5个可见节。每个腹节由背板和腹板构成,前8节通常各具1对气门。雄性的生殖孔和生殖器生于第9腹节,雌虫则生于第8、第9腹节。

外生殖器:外生殖器是昆虫生殖系统的体外部分,用以交配、授精和产卵,主要由腹部生殖节上的附肢特化而成。雌性的外生殖器称为产卵器;雄性的外生殖器称为交配器。

雄虫有1对抱握器,在交配期间用以挟持雌虫;雌虫有产卵器,它由第8、第9节上1对附肢形成的骨化管构成,其在不同类群中形态变化较大。

尾须:尾须是昆虫第11腹节上的附肢。大多数原始种类的中尾须长而多节,而且有许多触觉毛,触觉毛对生活在土壤中的昆虫特别有用。较高级昆虫的尾须结构趋于缩小甚至消失,有些则高度发达,特化为捕捉工具,如革翅目昆虫的尾铗(图16)。

2. 腹部的作用

腹部是昆虫内脏、心脏和生殖器官着生的区域,是新陈代谢和生殖的中心。成虫的腹部能伸缩和弯曲,以帮助呼吸、蜕皮、羽化、交配和产卵等活动。例如,蚊子吸足血后,腹部可膨大几倍;白蚁蚁后的卵巢成熟后,腹部可比原来膨大10多倍等;萤叶甲雌虫卵成熟期,腹部膨大几倍(图17)。

图15 鞘翅(天牛)(邸济民 摄)

图16 尾铗(蠼螋)(牛一平 摄)

图17 萤叶甲♀(牛一平 摄)