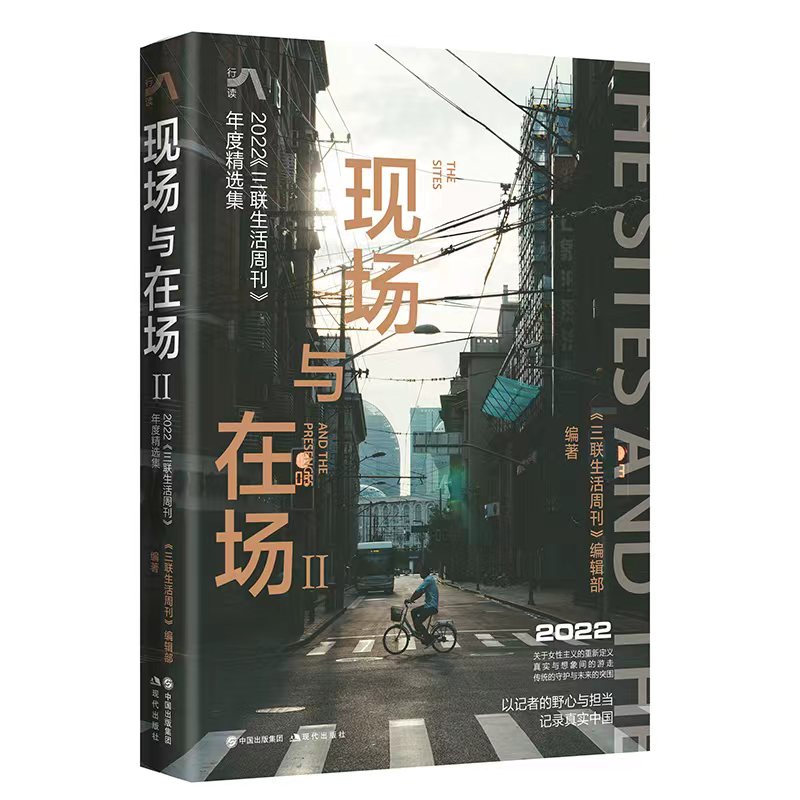

出版社: 现代出版社

原售价: 58.00

折扣价: 37.20

折扣购买: 现场与在场.Ⅱ : 2022《三联生活周刊》年度精选集

ISBN: 9787523102640

《三联生活周刊》 由中国出版集团下属的生活·读书·新知三联书店主办,是一份具有良好的声誉,在主流人群中有着广泛影响力的综合性新闻和文化类杂志,曾荣获中国百强报刊,中国出版政府奖期刊奖,中国最美期刊等荣誉。

她们讲述的世界 孙若茜 先说说在这一期的封面故事中,我们会写到哪些女作家:以年龄为序,她们是艾丽丝·门罗、安妮·普鲁、A.S.拜厄特、玛格丽特·阿特伍德、埃尔弗里德·耶利内克、希拉里·曼特尔和奥尔加·托卡尔丘克。 为什么是这几位呢?首先,可以说,她们都是正在被经典化的作家。所谓经典化的过程,作为一定衡量标准的文学奖项是功不可没的,这七位作家中,门罗、耶利内克和托卡尔丘克是诺奖得主,阿特伍德、拜厄特和曼特尔都获得过布克奖,安妮·普鲁得过普利策奖。因此,她们是被人熟悉的。你不是每一位的作品都读过,但也不会一位都没读过,就算你真的连书都懒得读,好歹也看过《使女的故事》《断背山》《钢琴教师》《狼厅》这些口碑颇高的影视作品之一二,原著作者就在她们之中。 再说这几位作家的年龄,从“30后”到“60后”都有,也就是说她们的写作都是跨越世纪的,并且大都在开始写作前后经历了20世纪六七十年代那波女性主义运动。更重要的是,除了如今年过90岁的门罗在2012年81岁时宣布封笔,其他作家依然在写作。还在写,正在写,对正在读和正在经历的我们来说,尤为亲近和重要。 由这七位作家,当然无法概括当今女作家写作的全貌,甚至无法总结出绝对可靠的结论,但是作为阅读文学、了解女性和讲述世界的入口,她们一定都是精彩的。 在我的印象里,女性作家其实大都不喜欢被别人称为“女作家”,认为应去掉性别,只称“作家”。理由很简单——他们为什么是“作家”,而不被说是“男作家”?性别前缀虽然不是作家单独面对的问题,但相比其他领域,女作家反对的声音往往更响亮。强调性别是否意味着理解的窄化? 后来有一天,编辑问起我某位诗人是否称得上“翻译家”。我想了半天,这该怎么衡量?后来又想,甭管怎么衡量、什么标准,我基本都不会用“翻译家”这样的前缀,会从简,哪怕是给人降了格,我也会写成“译者”,“文豪”会写成“作家”。处理的原则很简单,就是去掉形容,留下最干巴的事实。 同样是前缀的问题,使我又回到了“女作家”这三个字上——要不要使用或接受,恐怕要看是将“女”作为一种形容,还是仅代表事实,是贴标签,还是仅作为一种利于聚焦的分类方式,语境是什么。 当我们认为不应该以“女性主义”作为唯一的入口去看待女性书写的作品时,反过来,是否所有女性作家的笔下都可以找到所谓女性独有的叙述经验? 女性视角不等同于女性主义 当我在采访中把问题抛给华东师范大学比较文学系教授金雯时,她的回答是肯定的,但前提是,先要拓宽对所谓女性视角的理解,它不能完全等同于女性主义的视角。在这个前提下,源于女性共同的生命体验,她们的作品里一定都会体现出一种基于性别身份的对世界的观察,因而对政治、经济乃至社会的每个侧面都会有独特的理解。虽然性别给一个人带来的影响并不是决定性的,但基于性别的观察和理解,始终会或显性、或隐性地在各种主题的书写中体现出来。 金雯拿A.S.拜厄特举例。即便她一直以历史小说家自居,即便不直接处理性别问题,在她的小说中也有关于性别的表达。她的笔所指向的维多利亚时期,本身就是性别身份分化、性别差异被放大的时期。她在小说《占有》中写灵媒,谈19世纪的人们如何看待超自然现象,谈信仰。但因为灵媒大都由女性担任,所以在这样一个看似中性的问题中,她写出了维多利亚时期的玄学如何深刻地影响了当时女性的生活。 再说安妮·普鲁。我们都知道她的短篇小说《断背山》写的是一对男性恋人的故事,但作家为什么要把它放置在美国怀俄明州,那样蛮荒严酷、狂暴无常的自然环境中去讲述?生态女性主义认为,环境问题正是女性主义要处理的问题之一。因此,当人与自然的关系在小说中展现出一种不同的样貌时,即便故事里的主角是男性,也可以被认为其中存在着女性表达的视角和痕迹。 我想到的是希拉里·曼特尔对《巴黎评论》谈《狼厅》里的一个段落。 沃尔西大主教失势后,被赶出了伦敦的宫廷。他和家眷随从不得不搬去另一个地方生活。于是他们去了他在伊舍的房子。房子里几乎什么都没有,他们得开始重新安家。就在沃尔西到达伊舍以后几天,有人看到克伦威尔站在窗前捧着一本祈祷书大哭。这一幕是有记载的。当有人走近的时候,他说他是在为自己的不幸哭泣——大主教失势,他也会被打倒,他会失去他努力获得的所有。“我生命中的所有日子。”他是这样说的。 每个写到克伦威尔的历史学家和传记作家都提到了这一段。让曼特尔觉得有点奇怪的是,他们总会把这一段诠释成一种给外人看的愤世嫉俗的表演,就算没有如此诠释,也会说他哭就是因为自己的事业毁于一旦。似乎只有曼特尔一个人注意到了那一天是亡灵节,而克伦威尔是一个在此前三年中接连失去妻子和两个女儿的男人。现在他失去了他的赞助人,他的事业也将被摧毁。 “只要你意识到了那天是什么日子,一切都改变了。一个男人就可能同时因为不止一件事而哭泣,当你问他为什么,他也许不会告诉你。”希拉里·曼特尔说,“对我来说,这就是那种作家会注意,但一代又一代的历史学家会选择忽略的东西。他们不会跳跃联想,因为对他们来说这只是一个日期——这也可以是五月二十五日。这让我感到震惊,证据就在我们手边,但我们看不到。” 的确,她举这个例子的初衷是想说明小说家的工作和历史学家有什么不同,而并非男女写作者之间的不同——谁都知道历史学家中并非只有男性。但是当曼特尔震惊于他们“看不到”的时候,作为旁观者的我们不难想到,她能“看到”并不仅仅因为她是作家,很大程度上还因为她是一位女性。当一个人哭泣时,绝大部分女性总会先去想他感情受了怎样的创伤,而不是去想他的难过是因为怎样的利益得失。也许,正是这种感性的直觉判断促使曼特尔“看到”,它是一种自觉地从女性经验出发的重新审视,即便作家自己也没有察觉,它却像一颗被嵌入的宝石,闪闪发光。 文学的普遍价值不在于避免“一地鸡毛” 将女性视角从文学作品中挖掘出来以寻找到一种脉络,打捞到这样的宝石,并不是说独特的女性经验、女性视角使女作家伟大。这一点在刚刚提到的三位作家——A.S.拜厄特、安妮·普鲁和希拉里·曼特尔的写作中显而易见。她们都只是有意无意地借用性别经验反映了更普遍的现实。那么,对那些更加聚焦于书写女性经验,明确地将自己归于女性主义阵营的作家而言呢? 埃尔弗里德·耶利内克曾经说,当她在书店看到她的作品被放在标有“女性文学”的书架上时,她简直怒不可遏。因为虽然她按照自己的社会观点把自己列入了女权主义之列,但她希望她的文学劳动能与男性同行的文学劳动放在一个统一的质量水平上加以研究与评价。她丝毫不能接受自己的书成为“女性角落的从属品”。她说,如果她的所写是关于女人,那么首先是因为她对她们比对男人了解得更多更彻底,她不能接受她的作品被既高傲又蔑视地看作纯粹“女性”问题的作品,仅仅是为女性而写的文学。即便现在“形势好转”,她依然相信“男人中极少有人认为读女作家写的书大有裨益”。耶利内克自称“怒不可遏”的说法,也许可以简化为:她的作品因为性别视角被遮蔽,被争议。那时,是20世纪末。 2018年,我在采访埃莱娜·费兰特时问她,写作者性别所决定的视角是可以打破的界限吗?中国的一位男性评论者认为她的小说是一个女性的伊甸园,男性和女性并没有互相看见彼此。她回答说,她所想象的读者都是女性——她获得的反馈,无论是赞同还是批判,大多来自女性——每次收到来自男性读者的评论,她都会很惊异。男人——除了很少数,他们很少阅读女性作者的作品。“他们认为,作为男人,他们不会打开女人写的书,这也是他们阳刚气质的一个证明。所以,在这个世界上的任何地方,有男性开始读这些书,我们都应该感到高兴。甚至在他们批评我们时,我们也应该感到高兴。”她希望男性读者对于女性写作的关注更多一些,希望男性不仅要看到几千年来他们习惯讲述的那个世界,也要看到女性讲述的世界,现在有越来越多的女性都在做这个尝试。也许,我们逐渐能找到一个交叉点,能够带着尊敬探讨一些问题。现在这种相遇和探讨还是很罕见的。通常女作家总是被排除在外,就好像女性的作品价值没办法和男性作品相抗衡。“女性在写作女人的事情”,无法获得普世性。 “女性讲述的世界”通常是怎么被看待的?金雯教授向我讲起几年前上海国际文学周上一位年轻的美国男作家的发言。他说:如今在美国,大部分的小说读者是女性,所以你们看,今天的小说都非常琐碎,再也没有那种怀有大的抱负的小说了。他拿奥地利作家托马斯·伯恩哈德举例,感叹如他笔下那样,将人物不断地置入一种哲学性的自白,能对人类百科知识做出综合,提升哲学思想的“西方小说的正典”现在太少了,以至于我们今天没有“大作家”。将所谓庸常生活写入作品中简直令他焦虑,他的焦虑不仅代表个人,还代表了某种父权审美传统的遗留。宏大的主题一定要跟日常的琐碎生活隔离开吗?当然不是。对女作家而言,也许她们反而觉得,所谓庸常的、作为一个肉体的日常生活经验,正是解释历史、解读政治的一把钥匙。 金雯认为,女性的写作传统正是包含了这种超越性的对文学的理解。衡量所有作家的黄金标准都是能否从一个非常具体的人出发,将其切身的体验与其他人相似的体验发生对话,然后缔造出一种普遍性。反过来说,文学的普遍价值不是要避免具体性,避免生活中不堪的一地鸡毛,或者去避免藏污纳垢的肉身。也不是要把这些东西商品化,作为吸引人眼球的噱头,而是要让它们与相对宏大的社会结构和社会思想进行对话,使我们得以理解。这是任何作家都要面对的巨大难题,相对来说,女性作家在历史上更敏锐地意识到了这个问题,并始终努力将其在文学中解决。诚然,男性作家中的最优秀者也意识到并处理了这个问题。 把“女人”从话语场挖掘出来 费兰特也曾经论及女性写作传统。她说:“一段时间以来,我一直在想,我们应该去打造女性自己的传统。我们永远都不要放弃前辈留下的技艺。作为女性,我们要建立一个强大、丰富和广阔的文学世界,和男性作家的文学世界一样丰富,甚至更加丰富。因此,我们要更好地武装起来,我们必须深入挖掘我们的不同,要运用先进的工具去挖掘。尤其是,我们不能放弃自由。每一个女作家,就像在其他领域,目标不应该只是成为女作家中最好的,无论男女,都要尽可能发挥自己的文学才能。一个写作的女性,她唯一应该考虑的事情是把自己所了解的、体会的东西讲述出来,无论美丑,无论有没有矛盾,不用去遵照任何准则,甚至不用遵从同一个阵线的女性。” 这段话的前情是她谈到,出于历史原因,女性的写作传统没有男性写作那么丰富多彩。她还坦言,自己在十几岁时一直认为伟大的小说家都是男性,她想学会像他们那样讲故事。20岁之前,她模仿很多男性作家写作,但是模仿的女性作家很少。后来,她的观点发生了巨大的变化。女性的斗争、女性主义文章,还有女性文学,使她认识了自己,变成了一个成熟的女性。20岁之后,她尝试通过写作,讲出符合她的性别、体现女性不同之处的故事。 费兰特为什么说要打造女性自己的文学传统?这个“传统”有别于过去传统的地方是什么?在和青年学者、同济大学哲学系在读博士张雁南聊到这个问题时,她给我的解释是:女性解放运动之初,女作家就开始知道很多事情是她们可以去写的,那是女人作为人的言说的权利。但是,即便接受启发之后,那些被父权文化遗漏掉的,比如母女关系、女性情谊、代际关系、亲密关系,至今也没有被书写得清楚明白。我们之所以要讨论费兰特,讨论费兰特所要打造的文学传统,是因为她的写作从最初的个人问题意识出发,持续地关注普遍的女性问题,使女性意识得以自觉地体现。我们需要时间,需要各个领域的人一起去把“女人”从各个话语场里挖掘出来。 以她的话说,当露西·伊利格瑞这样的女性主义哲学家致力于在哲学传统中建构性别差异的本体论维度,呼吁创立女性文化的系谱学时,费兰特在文学领域做着相同的工作。这是很好的互动,思想资源可以为作家提供创作的给养,小说文本则可以激发理论的更新。当女性理论工作者力图在哲学脉络中,迂回地、拟仿式地去翻转某些既定概念时,女作家可能需要在文学的阵地中,以某种或“粗鲁”或直接,甚至“下流”的方式,去把这种未被说出、未被写过的东西重新命名。 前不久,我读了《如何抑止女性写作》一书,作者乔安娜·拉斯是20世纪七八十年代活跃的科幻作家,这本书也是她在那个年代写的。在书里,她考察了19世纪前后一直到她所在的年代,女性写作的历史和境遇。书的标题像是在提供一种方法论,实际上是在写女性写作曾经是如何被抑止的。女性的写作之艰难,从她目录中11个章节的题目就可以一目了然,比如“剥夺作者身份”“诋毁作者”“榜样缺失”,等等。书里写的是“曾经”,但从这本书出版到现在,我们不难发现,女性的写作境遇始终没有彻底改变。2020年,当诺贝尔文学奖颁给美国女诗人露易丝·格利克时,人们的反应首先是:这个结果里面有多少政治正确的成分?这种质疑本身就说明了一切。 而当我还陷在那些被看见的女性作家是否得到了应有的公正的评价时,上海外国语大学的英美文学教授周敏提醒我:也许应该说她们得到的并不少,甚至可以说,正是因为大部分女性被忽视,才给了这些女性被看见的可能。女性的困境并不局限在女作家这个群体,女作家所受到的关注,也并不等同于所有女性受到的关注。但是她们对于更多的女性来说,是灯塔,是她们的可能性。 【记者手记】 2022年5月,我们做了一期关于女性写作的封面故事,就叫“她们讲述的世界”。我的这篇文章与封面同题,初衷就是为了说明我们为什么会定下这样一个题目,以及在这个题目之下,想要讨论的是什么问题。 文章不长,但也算把问题交代清楚了。对我来说,它本身就很像是一篇手记,记录的就是生发的问题和尝试回应问题的过程。为“手记”写篇“手记”,其实有点儿难,只好再曝些内幕。 这个封面设立的缘起,最初是作家张悦然得到了一次与玛格丽特·阿特伍德对话的机会,也可以说是一次采访的机会,以访谈的内容作为核心,整个封面才慢慢建构成了后来的样子——并非停留于阿特伍德的写作,而是走入了更多世界级女性作家的创作,所谓“她们讲述的世界”。 在国内外的写作者中,有太多让我喜欢和期待的女作家了。从个人的角度来讲,我是很想看到这样一期封面故事的,很想借由他人的视角去重新认识她们的写作。但同时我又充满矛盾和怀疑——通过性别对作家加以划分,这件事本身是否意味着褊狭?如果一定要在性别的框架内进行讨论,又怎么才能避免老生常谈?如果最终不能幸免,意义是什么? 做功课的时候,我读了几本和性别、写作有关的书,像文中提到的《如何抑止女性写作》算是切题比较近的,还看了很多女作家的访谈,其中也包括我自己采访过的女作家。那些采访经历是我一度想编织进文章的内容,它们给了我很多在阅读之外的发现。结果,稿子写到最后也几乎没有提到,也许都内化成了我的问题。 这篇文章背后的采访,更像是一个消化矛盾和怀疑的过程,也像是一个寻找问题的过程。在发问之前,我先大概就几位采访对象做了大把的内心戏输出,上海外国语大学教授周敏当时就发现,我落入了一个自己制造的陷阱之中,比如,始终认为女性作家没有被公正地看待。 她的话我在文中引用不多,但对我能够提笔写下这篇文章至关重要。她说,正是因为大部分女性被忽视,才给了这些女性写作者被看见的可能。女性的困境并不局限在女作家这个群体,女作家所受到的关注,也并不等同于所有女性受到的关注。但是她们对于更多的女性来说,是灯塔,是她们的可能性。这段话给了我启发。 【主编点评】 如何写一个大导读?尤其是没有主文的时候。我想,最平常也最关键的一点,就是你得写出一篇像孙若茜这样的文章。 这篇文章,包括什么要素?大导读之于周刊封面故事的价值,在于它需要向这个时代或者群体,以及思潮提出自己的问题。比如,这篇导读提出的问题就是:当我们认为不应该以“女性主义”作为唯一入口去看待女性书写的作品时,反过来,是否所有的女性作家的笔下,都可以找到所谓女性独有的叙述经验。 《三联生活周刊》一直是建构的、创造的,提出问题是为思考它、讨论它,偶尔也可能提供自己的答案。这种建构并非封闭的自我逻辑循环,而是开放的目标。比如孙若茜的导读,既清晰,又敞亮。 ——经典化。“我们选择这几位女性作家的标准,她们都是正在被经典化的作家。” ——年龄。“她们还在写,正在写,对正在读正在经历的我们来说,尤为亲近和重要。” 很少看到如此清楚而明确的定义了,标准的定义也是边界的形成,于是我们可以开始讨论: ——女性视角。灵媒之于拜厄特,环境问题之于安妮普鲁,看到哭泣想到的是情感创伤,而非利益得失因果的曼特尔,她们有性别视角,她们也是我们选择的女性作家。 ——“一地鸡毛”。文学正典容纳不下女性庸常的生活经验?或者文学的普遍价值,不是避免一地鸡毛,“而是让它们与相对宏大的社会结构和社会思想进行对话,使我们得以理解”。 于此种种,我们的问题感,以及这组封面报道,其目标是把“‘女人’从话语场挖掘出来”。 这就是标准的“建构”之论。 ☆《三联生活周刊》对2022年中国与世界,最为精彩而浓缩的记录。观照世情与人文,记者以野心、格调和担当,记录历史变局中的真实中国。正是这样的杂志灵魂,也让《三联生活周刊》成为广大读者心目中的精神标尺。有读者说,它让人们重新看到了纸媒做深度报道的能力和力量。《三联生活周刊》微博粉丝2000余万,微信公号粉丝500万+,足以说明一切。 ☆这是一部视角独特的当代史稿。涉及当下最热的“元宇宙”概念的解读,将女性从话语场中挖掘出来,展现女性偶像不一样的人生经历和可能,记录普通人的生存状态,探索人物背后的故事。本书力图准确地感受社会经济生活、文化生活的变化,感受大众的社会心理和情绪的变化,观察社会的百态,关心人的性情和情感。本书作者团队在采访和写作上有雄心,希望在这个信息喧嚣的时代,感受内心安静的强大力量,同时也有着质朴的态度,观察和记录中国大地上发生的变化,留下了有可能成为这个时代具有史料价值的内容。 ☆一部绝佳的写作教程,《三联生活周刊》新闻写作秘笈大公开。本书每篇文章后面都附有“编辑手记”及“主编点评”,专业地点评为什么这篇文章能成为年度好稿,它的特色在哪里,它如何搭建叙述结构,建造叙事的推动力,如何设置人物建构的支点,打磨精彩的细节,拓展事件的理解空间,如何开启“叙事者”角色的自我意识觉醒等等。也可从中看出《三联生活周刊》坚持的新闻长期主义、重返现场等新锐理念,非常有启发和借鉴性。 ☆读者这样评价《三联生活周刊》: “这本杂志在很大程度上参与了我精神气质的塑造。我喜欢它的简练和深刻,审慎和优雅,喜欢它的知识分子气质,喜欢它高于时代流俗的复杂性,喜欢它的匠人态度和隐藏在这种态度下的改变世界的野心。”(惠之) “个人认为,三联生活周刊是中国杂志中,做主题与深度报道最好的刊物,也是最用心、用精力与时间编采的杂志。”(水木山城) “针对每个话题,三联生活周刊的编辑都是领着你去观察事实,去感受故事,基本上不会直接地给予你观点,这个是我感受最深,也是最舒服的一点。体味和感受都是自己思考的结果。”(陈亮)……